從目的論角度評(píng)析《物權(quán)法》中長(zhǎng)難句的英譯

嚴(yán)雨森 馮立波 (寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 325200)

從目的論角度評(píng)析《物權(quán)法》中長(zhǎng)難句的英譯

嚴(yán)雨森 馮立波 (寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 325200)

目的論目前在翻譯界有較高的接受度和認(rèn)可度。中華人民共和國(guó)物權(quán)法是調(diào)整財(cái)產(chǎn)支配關(guān)系的法律,與生活密切相關(guān)。本研究旨在以目的論為理論框架,以物權(quán)法中貼近生活、結(jié)構(gòu)復(fù)雜或典型的句子進(jìn)行分析,增強(qiáng)讀者物權(quán)法英譯本的理解,提供法律條文翻譯的啟示。

目的論;物權(quán)法;長(zhǎng)難句翻譯

一、引言

隨著全球化進(jìn)程的日益推進(jìn),翻譯成為了各國(guó)和各國(guó)人民間交流的橋梁。法律翻譯是其中專業(yè)性較強(qiáng),難度較大的一種。物權(quán),作為一種最基本的權(quán)利,在生活中無時(shí)不在,無處不在。筆者從目的論角度來從物權(quán)法中選取典型的例子進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),總結(jié)法律翻譯技巧規(guī)律及其可遷移性。近代啟蒙思想家、翻譯家嚴(yán)復(fù)提出的“信、達(dá)、雅”三字廣為接受,但是筆者認(rèn)為在法律翻譯中,忠實(shí)準(zhǔn)確是第一位,倒不必過度追求文字的優(yōu)美。

翻譯的目的就是為了讓其他語(yǔ)言國(guó)家的人了解另一語(yǔ)言索要傳達(dá)的信息。現(xiàn)已有先賢從功能對(duì)等理論和歸化異化理論等角度,從學(xué)科術(shù)語(yǔ)的角度、法律文本文體特點(diǎn)和準(zhǔn)確性的視角進(jìn)行研究分析。然而,大多數(shù)現(xiàn)有的研究已經(jīng)專注于某一特定的元素,如名詞、動(dòng)詞、形容詞、副詞、定語(yǔ)從句、狀語(yǔ)從句、同位語(yǔ)從句等。這些研究方向是明確的,在許多情況下,這些元素并非是獨(dú)立存在的,而是組合存在于句子或段落中。因此,筆者認(rèn)為以目的論為理論基礎(chǔ),對(duì)物權(quán)法中貼近生活的復(fù)雜句進(jìn)行研究更具合理性。

二、 目的論與法律翻譯

1.目的論的形成與發(fā)展

目的論又稱功能對(duì)等理論,興起于20世紀(jì)70年代左右,其發(fā)展過程可分為三個(gè)階段。1971年,凱瑟琳娜·雷斯(Katharina Reiss)首次提出將文本功能列為翻譯評(píng)判的標(biāo)準(zhǔn),并指出“理想的譯文應(yīng)該從概念性的內(nèi)容、語(yǔ)言形式和交際功能上三個(gè)方面與原文對(duì)等”,這即是目的論的雛形。在第二階段,雷斯的學(xué)生漢斯·維米爾(Hans Vermeer)發(fā)展出了以源語(yǔ)為中心,以行為理論為基礎(chǔ),以文本目的為翻譯過程中第一準(zhǔn)則的目的論。他認(rèn)為,翻譯是一種目的性行為,且翻譯目的在翻譯開始前就要確定。在第三階段,加斯塔·赫茲·曼塔利(Justa Holz Manttari)和克里斯蒂安·諾德(Chiristian Nord)著重研究了翻譯過程的行為,并增加了“功能加忠誠(chéng)”的原則。

2.目的論對(duì)法律翻譯的指導(dǎo)意義

目的論的三個(gè)原則——目的原則、連貫原則與忠實(shí)原則在物權(quán)法的官方譯文中得到了充分體現(xiàn)。我國(guó)法律屬大陸法系,與英美法系之間難免有無法直譯的內(nèi)容。目的論視角啟發(fā)我們?cè)谧龇煞g時(shí)要同時(shí)在宏觀和微觀層面上,即結(jié)構(gòu)和表達(dá)兩個(gè)方面把握譯文——在準(zhǔn)確理解原文意思的基礎(chǔ)上,摒棄結(jié)構(gòu)的束縛,從一個(gè)更高的角度以英語(yǔ)國(guó)家習(xí)慣的表達(dá)方式將信息重組。

三、物權(quán)法中長(zhǎng)難句翻譯分析

1.第二十三條動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立和轉(zhuǎn)讓,自交付時(shí)發(fā)生效力,但法律另有規(guī)定的除外。

Article 23 Unless it is otherwise prescribed by any law, the creation or alienation of the real right of a chattel shall come into effect upon delivery.

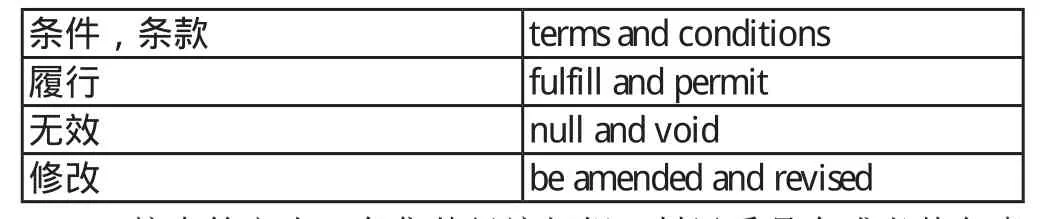

解析:“unless”和“otherwise”是一樣的意思,看似重復(fù),其實(shí)這也是法律英語(yǔ)的一大特色。雖然原文中只有“但”是明顯體現(xiàn)出邏輯的,但其實(shí)句中隱含著條件的意味。官方譯文添加了“until”和“unless”,使邏輯關(guān)系更為清楚。在翻譯時(shí)卻需要添加邏輯詞。中文喜歡含蓄,隱而不談;英文則強(qiáng)調(diào)具體明確。中文邏輯關(guān)系隱藏在字里行間,不加邏輯詞也能準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)其意思,但是英文講究結(jié)構(gòu)的縝密,因此在這里要把邏輯關(guān)系用邏輯詞凸顯出來。下列是對(duì)法律英語(yǔ)中重復(fù)性用詞的舉例:

2.摘自第六十三條集體經(jīng)濟(jì)組織、村民委員會(huì)或者其負(fù)責(zé)人作出的決定侵害集體成員合法權(quán)益的,受侵害的集體成員可以請(qǐng)求人民法院予以撤銷。

From Article 113 Where the legitimate rights and interests of any member of the collective are infringed upon by any decision made by a collective economic organization, villagers’ committee or the principle thereof, such member may require the people’s court to cancel the decision.

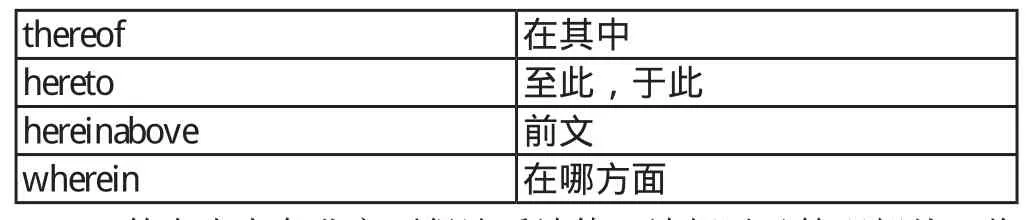

解析:“thereof”這樣的古體詞平常很少見,但常見于法律條文和各類合同之中。就如中文的正式語(yǔ)體里有時(shí)會(huì)涉及文言用詞一樣,英語(yǔ)里的古體詞也能起到增加文本的正式程度的作用,給人以嚴(yán)肅性和穩(wěn)重感,同時(shí)也著重強(qiáng)調(diào)法律文字的約束力。對(duì)于“thereof”這樣構(gòu)詞法,類似的詞語(yǔ)還包括由“here”、“there”、“where”等加上“after”、“by”、“in”、“of”等構(gòu)成的詞語(yǔ)。現(xiàn)列舉幾個(gè)如下:

3.第七十七條業(yè)主不得違反法律、法規(guī)以及管理規(guī)約,將住宅改變?yōu)榻?jīng)營(yíng)性用房。業(yè)主將住宅改變?yōu)榻?jīng)營(yíng)性用房的,除遵守法律、法規(guī)以及管理規(guī)約外,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意。

Article 77 Any owner may not alter a residential house into a house used for business purposes with violation of any law, regulation or management stipulation. An owner shall, when changing a residential house into a house used for business purposes, obtain the consent of the interested owners, in addition to complying with the laws,regulations and management stipulations.

解析:法律翻譯不同于文學(xué)類翻譯,不必過于講求語(yǔ)言的優(yōu)美,忠實(shí)準(zhǔn)確是第一位。翻譯初學(xué)者往往容易受限于原文的結(jié)構(gòu),對(duì)原文亦步亦趨。實(shí)際上需要在理解原文意思的基礎(chǔ)上,打破結(jié)構(gòu),按目的語(yǔ)國(guó)家的表達(dá)方式對(duì)信息進(jìn)行重組。第一句話將重點(diǎn)提前,把“但法律另有規(guī)定的除外”先譯出來,符合英語(yǔ)的表達(dá)方式。中文是一種“尾心”的語(yǔ)言,其條件置于前,結(jié)論即最重要的部分往往放在句末,而英語(yǔ)是一種“首心”的語(yǔ)言,要把重要信息置于句子前部。譯文體現(xiàn)了兩種語(yǔ)言的差異。官方譯文把“違反”一詞處理成名詞形式,這是因?yàn)橹形亩鄤?dòng)詞,中文中的動(dòng)詞沒有各種形式上的變化,用起來很方便。而英語(yǔ)中更傾向于用名詞,以體現(xiàn)文體的嚴(yán)肅性。適當(dāng)進(jìn)行詞性變化,行文靈活性將隨之增加。中文有無主句的存在,沒有主語(yǔ)的句子也可以正確傳達(dá)意思,但是英文顯然更注重形式上的完備。所以在翻譯時(shí)一定要添加主語(yǔ),此處譯文采用形式主語(yǔ),使得句子結(jié)構(gòu)平衡。茲將效力的發(fā)生與否作為重點(diǎn),因此在譯文中置于句子的前部,符合英語(yǔ)中重要信息置于主干的表達(dá)習(xí)慣。另一方面,在法律文本中,“shall”具有一定的古語(yǔ)含義,有獨(dú)特的內(nèi)涵,體現(xiàn)法律的權(quán)威性。此時(shí),該情態(tài)動(dòng)詞并非表將來的含義,而是用于表示法律上可以強(qiáng)制執(zhí)行的命令、義務(wù)、職責(zé)等,具有約束力。此外,“除……外”在物權(quán)法中出現(xiàn)次數(shù)較多,此處和第上述二十三條條文的表達(dá)有所不同。這是由于中文允許重復(fù),但是英語(yǔ)傾向于通過換詞法來體現(xiàn)語(yǔ)言的豐富性和多樣性。此處的“除……外”運(yùn)用了“反譯法”,也就是換一個(gè)角度來看待源語(yǔ),譯作“in addition”.

4.第一百一十三條遺失物自發(fā)布招領(lǐng)公告之日起六個(gè)月內(nèi)無人認(rèn)領(lǐng)的,歸國(guó)家所有。

Article 113 In case a lost-and-found object fails to be claimed within 6 months as of the date when the claiming announcement o is published, it shall be owned by the state.

解析:源語(yǔ)中沒有出現(xiàn)邏輯詞,但實(shí)則蘊(yùn)含著條件的邏輯關(guān)系。目的語(yǔ)中采用了“when”引導(dǎo)的條件句,且增加了“in case”使得該句結(jié)構(gòu)更加完整。需知中文是意合的語(yǔ)言,并不十分強(qiáng)調(diào)邏輯詞的使用,而是傾向于字里行間隱含邏輯關(guān)系。恰恰相反,英文是形合的語(yǔ)言,故而十分重視對(duì)邏輯關(guān)系的顯化和結(jié)構(gòu)的完整。此外,本條文定語(yǔ)較長(zhǎng),“無人認(rèn)領(lǐng)”是重點(diǎn),官方譯文將這一信息置于從句前部。這是因?yàn)橛⑽陌阎匾牟糠址旁诰涫锥形膭t更多地把重要信息放在句子后部。我們還看到,原文中“無人認(rèn)領(lǐng)”是人稱主語(yǔ)主導(dǎo)的主動(dòng)語(yǔ)態(tài)句,譯者處理成了被動(dòng)句。這是因?yàn)橛⒄Z(yǔ)多在法律文本等題材用被動(dòng)語(yǔ)態(tài)以強(qiáng)調(diào)客觀性。英語(yǔ)中對(duì)時(shí)間狀語(yǔ)位置沒有硬性規(guī)定,理論上放在句首句中句末都可以,起到平衡句子結(jié)構(gòu)的作用即可。“歸國(guó)家所有”同樣是通過被動(dòng)語(yǔ)態(tài)來體現(xiàn)法律的公正性和客觀性,且符合英語(yǔ)的地道表達(dá)方式。

五、結(jié)語(yǔ)

綜上所述,法律翻譯(中譯英)應(yīng)格外注重對(duì)原文的理解、結(jié)構(gòu)和表達(dá)需符合英語(yǔ)母語(yǔ)國(guó)家的表達(dá)方式。忠實(shí)準(zhǔn)確對(duì)法律翻譯來說尤為重要,但需要注意的是,忠實(shí)指的是意義上的忠實(shí)和信息的完整傳遞,而非結(jié)構(gòu)上的一致。因此,翻譯無論在句式上還是詞組表達(dá)上都不應(yīng)與中文亦步亦趨,譯者要多借鑒平行文本中的表達(dá)方式,方能使自己的譯文更為地道。此外,翻譯要設(shè)身處地從讀者出發(fā),胸懷讀者,這也正是目的論的精髓。筆者在目的論指導(dǎo)下,對(duì)我國(guó)物權(quán)法及其官方譯文中的長(zhǎng)難句進(jìn)行結(jié)構(gòu)和表達(dá)上的雙重解讀,對(duì)法律翻譯中的方法和規(guī)律進(jìn)行總結(jié),希望能提供一些法律翻譯方面的啟示。

[1]陳慶柏.涉外經(jīng)濟(jì)法律英語(yǔ)[M].北京:法律出版社,1994.

[2]陳小慰.新編實(shí)用翻譯教程[M].北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2006.

[3]杜金榜.法律語(yǔ)言特點(diǎn)和法律翻譯[OL].法律語(yǔ)言學(xué)研究網(wǎng),2004.

[4]方洪.從歸化異化角度分析《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》的詞法和句法特點(diǎn)[D].北京:中國(guó)地質(zhì)大學(xué), 2008.

[5]黃梨.論法律英語(yǔ)的精確性及其翻譯[D].長(zhǎng)沙:中南大學(xué),2007.

[6]劉宓慶.當(dāng)代翻譯理論[M].北京:中國(guó)對(duì)外翻譯出版公司,1999.

[7]陸文慧.法律翻譯---從實(shí)踐出發(fā)[M].北京: 法律出版社,2004.

[8]盧艷陽(yáng).法律文獻(xiàn)的文體特點(diǎn)及其漢英翻譯——名詞句法的個(gè)案研究[D].長(zhǎng)沙:中南大學(xué),2011.

[9]任彥卿.法律英語(yǔ)的長(zhǎng)句[D].青島:中國(guó)海洋大學(xué), 2007.

[10]張美芳.翻譯研究的功能途徑[M].上海:上海外語(yǔ)教育出版社,2005.