產業協同集聚效應的空間溢出與區域經濟協調發展

周奕

內容摘要:自20世紀90年代起,我國國民經濟在迅猛發展的同時也暴露了諸多問題,其中因各地區經濟發展水平差距過大而造成的矛盾尤為明顯。因此,縮小各區域間經濟發展的差距,實現區域經濟可持續發展成為我國國民經濟建設的核心要務。同時,借助產業協同集聚效應完成空間結構調整,進而帶動區域經濟協調發展,已成為產業結構優化、區域經濟發展的必然趨勢。本文旨在通過對產業協同集聚效應空間溢出邊界的測算,打破行政區域劃分的條件限定,為“產業-空間-制度”三位一體發展格局的調整提供科學、合理的思路和依據。

關鍵詞:產業協同集聚 空間結構調整 區域經濟協調 長三角城市群

引言

自改革開放以來,我國國民經濟發展水平呈現迅猛增長的態勢,在地理區位上形成了以東部沿海地區輻射中西部內陸地區的經濟發展格局。在居民可支配收入大幅增長的同時,各地區的經濟發展水平出現顯著差距,具體表現在區域間收入分配的失衡和區域間生產效率上的差距持續擴大。因此,縮小各區域間經濟發展的差距,實現區域經濟可持續發展,是我國未來一段時間內經濟發展必須面對的核心問題。與此同時,國際上眾多發達國家或地區先后提出了以先進服務業協同傳統制造業共同發展,使區域產業結構由“單核驅動”向“雙核驅動”演變,我國亦對產業協同集聚發展予以高度重視,將其作為優化區域產業結構,實現區域經濟可持續發展的重要手段。

產業協同集聚效應的空間溢出邊界

(一)空間溢出邊界的測算公式和測算方法

當前,對空間溢出邊界的測算大多采用以下方式:通過改變地理距離或遞進距離的數值設置,對空間權重的矩陣分布進行調整,繼之對空間計量進行回歸,通過分析空間相關系數的大小和統計學意義,測算空間溢出邊界的分布范圍。

(二)結果分析

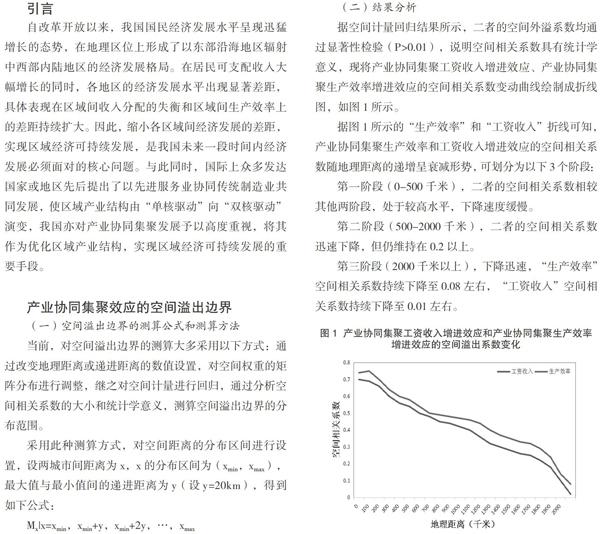

據空間計量回歸結果所示,二者的空間外溢系數均通過顯著性檢驗(P>0.01),說明空間相關系數具有統計學意義,現將產業協同集聚工資收入增進效應、產業協同集聚生產效率增進效應的空間相關系數變動曲線繪制成折線圖,如圖1所示。

據圖1所示的“生產效率”和“工資收入”折線可知,產業協同集聚生產效率和工資收入增進效應的空間相關系數隨地理距離的遞增呈衰減形勢,可劃分為以下3個階段:

第一階段(0-500千米),二者的空間相關系數相較其他兩階段,處于較高水平,下降速度緩慢。

第二階段(500-2000千米),二者的空間相關系數迅速下降,但仍維持在0.2以上。

第三階段(2000千米以上),下降迅速,“生產效率”空間相關系數持續下降至0.08左右,“工資收入”空間相關系數持續下降至0.01左右。

上述數據表明,產業協同集聚效應的空間溢出范圍在500千米左右的地理距離上最大,即在城市周邊500千米范圍內的產業協同集聚效應,對當地的工資收入和生產效率的提升亦會產生影響。在此基礎上,對照我國東部地區與中西部地區城市群的相關數據(如表1所示),對不同地區的產業協同集聚效應所產生的空間溢出邊界進行分析。

根據表1可知,距離為500千米左右的空間溢出范圍與我國主要城市群的空間規模具有較高的吻合性,因而佐證了產業協同集聚效應對城市群經濟建設和產業結構的優化具有現實意義。

案例分析:長三角城市群產業協同集聚與區域經濟協調發展的經驗

在上文論述基礎上,現選取代表我國經濟一體化最高水平的區域—長三角城市群,展開討論并分析其在地區產業經濟建設過程中的具體舉措及相關經驗。

(一)長三角城市群空間范疇

如表2所示,長三角城市群的空間范疇隨時間的推移和政策的推出不斷演變,從1992年的上海、南京、無錫、嘉興、紹興、寧波、鎮江、舟山、南通、杭州、蘇州、湖州、常州、揚州(共計14個城市)擴增至2013年的30個城市,并在2003年初步確立城市群隊列中的16個核心城市。

(二)產業視角下長三角城市群產業協同集聚與區域經濟協調發展現狀

筆者選取部分項目對2005-2011年長三角城市群的產業協同集聚水平進行測算,如表3所示。

由表3可知,長三角城市群產業協同集聚水平平均值為2.89,遠超我國總體水平(2.49)和東部城市平均水平(2.69);在具體針對傳統制造業與生產性服務業的產業協同集聚水平測算中,制造業-金融業的產業協同集聚水平高達3.14,金融業-租賃和商務服務業的產業協同集聚水平也達到3.12。上述結果均顯示出:長三角城市群的產業協同集聚代表了我國區域經濟協調發展中的最高水平。

現將2005-2011年長三角城市群工資收入及生產效率水平的資料進行數據處理,如表4所示。

根據表4中數據可知,產業協同集聚效應通過拉動“工資收入-生產效率”增進鏈條,達成了區域產業經濟發展水平的持續穩定增長。

(三)空間視角下長三角城市群產業協同集聚與區域經濟協調發展現狀

長三角城市群在加強區域空間聯系的具體舉措上,表現為通過進一步建設城際高速鐵路(公路)等交通基礎設施,加強各經濟主體的聯系并促進相關產業要素的流通。筆者對開通寧杭-杭甬城際鐵路后高速鐵路實際運行頻次進行統計和整理,如表5所示。

表5數據顯示,城際高速鐵路的建設在一定程度上加強了長三角區域內各城市的聯絡和溝通,為產業協同發展和空間集聚提供了良好的地理區位因素。

(四)制度視角下長三角城市群產業協同集聚與區域經濟協調發展現狀

制度建設作為指導長三角城市群進行空間結構調整的重要舉措,其優勢在于通過打破區域經濟發展中的行政區劃限制,使產業商貿的參與者在市場經濟的調控下開展有利合作和公平競爭。以長三角區域產業經濟發展的“三級運作”模式為例,筆者將其結構框架繪制如表6所示。

在現有的制度平臺上,長三角城市群以“高層指令”、“中層協調”、“底層實施”三個階段,為區域交通區位條件一體化、產業結構集聚化、市場運作模式規范化等戰略部署提供了有力的制度保障,有效提高了區域產業鏈條競爭力。

案例啟示:產業協同集聚效應下城市群經濟協調發展的途徑

綜合案例得出結論,長三角城市群借助產業協同集聚效應,完成產業空間結構的優化和調整,從而實現城市群經濟發展中“工資收入-生產效率”的聯動增長,形成“產業-空間-制度”三位一體的協調發展格局。通過維護“制度聯動”為引導、以“產業聯動”和“空間聯動”為出發點的聯動機制合理運行,進而確保空間結構調整優化和產業協同集聚對于拉動區域經濟發展的實際意義。

(一)產業視角下的城市群經濟協調發展途徑

欲在產業聯動層面上發展區域經濟,既需要通過推出聯動政策以指導產業的縱向擴張,又需要通過加強產業間相關性,實現產業服務面的橫向延伸,在提高協同發展程度的同時,兼顧對發展質量的把控。對于產業聯動機制的具體舉措,可通過以下兩點進行:其一,突破傳統意義上城市間的行政劃分限制,加強城市間的產業關聯并促進區域間經濟合作,充分挖掘各產業間的橫向聯系,合理配置產業發展所需資源;其二,在強調發展程度的同時,兼顧提高發展質量,通過比較城市群內各區域和各產業發展的優勢所在,對勞動力、人才、產業技術、資本等產業要素的外部流動和內部分配予以重視,形成區域內產業要素雙向流動、區域間產業發展協同促進的良好格局。

(二)空間視角下的城市群經濟協調發展途徑

從空間層面入手建設城市群產業經濟,可延伸出以下兩條空間聯動發展思路:其一,站在統籌城市群交通通訊體系的高度上,重點解決個別城市的擁擠現狀,推進城市群內部城際交通一體化建設,打造“高速公路-高速鐵路”相互貫通的交通體系;其二,著重提高區域內的交通設施承載力與基礎設施普及率,在參照城市空間格局和人口分布狀況及人口流動趨勢的基礎上,繪制城市群的發展藍圖并確立區域經濟發展宏觀規劃,形成城市群內部與外圍城市之間無縫對接的交通網絡,為實現城市群產業經濟協同發展提供區位條件。

(三)制度視角下的城市群經濟協調發展途徑

在行政區劃限制下發展經濟,必然面臨產業空間布局與市場需求相分離的局面,因此在搭建新型制度平臺的基礎上提出創新理念,具有現實意義。在制度層面上突破行政區劃限制,就要通過制度聯動統籌城市群的產業聯動和空間聯動機制,有所側重地加強產業協同集聚具體措施的創新和區域經濟發展模式的優化。結合長三角城市群搭建制度平臺的成功案例,以“首先明確決策方向、繼之統籌多方關系、最后落實具體措施”的三級運作模式作為借鑒,形成目標明確、分配合理、管理有序的合作機制,對產業協同集聚發展下對工資收入和生產效率的提升給予政策上的支撐和保障。

結論

首先,本文將“產業協同集聚”、“區域經濟協調”作為研究的出發點和落腳點,在探析二者內在關聯性的基礎上,針對產業協同集聚的工資收入增進效應、產業協同集聚的生產效率增進效應展開研究。測算結果顯示,在城市周邊500千米范圍內的產業協同集聚發展均能帶動當地“工資收入-生產效率”的增進效應。又因上述空間范圍與我國主要城市群的空間距離吻合性較高,故可得出結論:通過確定產業協同集聚效應的空間溢出邊界,能夠為打破行政區域界線的產業結構調整和區域經濟協調發展提供理論支撐和戰略指導。

其次,通過分析案例發現長三角城市群的城際鐵路建設對于加強城市群空間聯系、擴大城市群交通承載量、促進交通流量均衡分布等方面具有長足意義;另外,針對長三角城市群經濟發展開展的制度平臺建設,通過穩步推進一體化進程、加強區域間經濟聯系,有效提高了長三角城市群的服務水平、發展空間和國際競爭力,為進一步的發展和建設提供了有力的制度保障。

最后,本文圍繞“空間-產業-制度”三位一體的格局,分別在空間、產業、制度層面對城市群經濟的協調發展提出要求,指出空間結構的調整和產業結構的優化要堅持以“制度聯動”為引導,拉動“空間聯動-產業聯動”的增長鏈條。

參考文獻:

1.臧天宇.區域經濟協調發展的目標、內容及政策調控[J].商業經濟研究,2016(11)

2.牛文學,袁鍪,蔣明華.區域產業協調發展的影響因素及對策[J].商業經濟研究,2015(2)

3.肖婧.深度全球化與我國區域經濟格局調整的理論及實證研究[J].商業經濟研究,2017(9)

4.劉麗娟.長江經濟帶區域經濟協調發展評價—基于區域差異的綜合分析[J].商業經濟研究,2016(14)

5.劉曙華.生產性服務業集聚對區域空間重構的作用途徑和機理研究[D].華東師范大學,2012