流通企業融資潛在風險定位及對策研究

劉曉茹

內容摘要:本文就流通企業融資潛在風險問題進行研究,通過系統性分析自主構建四步定位法,由此從理論角度確定了對整合性系統風險的合力分析方法。在此基礎上,采用該方法對在國內上市的十家從事流通行業的企業進行貿易融資潛在風險實證研究。經過定量分析,從眾多潛在風險因素中確定了七大合力風險點,并針對這些風險點提出降低融資風險的七大舉措。

關鍵詞:流通企業 融資風險 四步定位法 對策

引言

已有研究就流通企業融資風險涉及不多,且展開的研究缺乏分析方法的原創性及量化性,因此給出的對策建議較難針對不同對象量化展開。在研究初期,文章分析了以國際貿易和融資風險為代表的文獻,其中在國際貿易文獻研究中,側重于就程正軍(1997)、劉偉等(2015)、韓忠亮(2011)、李平等(2005)的成果進行分析。程正軍從經典經濟學理論出發,就國際貿易開展的可能性與可行性進行分析,探究了國際貿易在新形勢下展開的理論路徑。劉偉等則從國際貿易摩擦發生的種類、原因等視角入手,為有效協調解決國際貿易爭端提供多維度解決方案。韓忠亮構建了成本轉嫁框架進行貿易損失分析,通過模型化分析為發展中國家,尤其是我國提出了擺脫國際貿易悲劇的根本對策——提升要素稟賦。李平則以技術視角為突破口,對發展中國家國際貿易深入發展進行研究,不僅確定了技術溢出對發展中國家從事國際貿易具有積極作用,而且明確了技術擴散存在限定性,因此充分且充足利用技術創新會對發展中國家開展國際貿易起到顯著效用。在融資風險研究中,側重于對趙愛玲等(2014)、李毅學等(2008)、曾凡昌(2010)的成果進行研究。在趙愛玲等的研究中,明確了我國缺乏融資擔保風險警戒與預警功能,由此基于AHP分析法等分析方法構建對應指標體系,并采用該方法對融資擔保進行有效預警。在李毅學等的研究中,通過研究確定了融資風險的五項構成子項,并基于該子項為銀行降低風險提供對策。在曾凡昌的研究成果中,就我國房地產業融資風險進行研究,確定了政府、房地產、銀行三者在融資與融資風險中應該承擔的責任與義務。基于上述分析,不僅明確了從事國際貿易企業進行融資時存在的融資風險無系統性與原創性解決方案,而且對國際貿易發展、融資風險結構特征等有了深入認識。下文將基于發現的問題以及掌握的方法,探求一種具有系統性與可量化性的解決路徑。

融資潛在風險四步定位法論證

就如何定位融資潛在風險,通過反復論證研究,本文提出四步定位法:步驟一,對融資潛在風險進行可比較性的量化。此次研究核心是對流通企業融資所導致的潛在風險定位及化解潛在風險的對策。考慮到后續分析將基于實證對象展開,因此僅以較少量企業(極端情形為單個企業)的融資行為與融資過程進行分析,確定的融資潛在風險點顯然不具有廣泛性與全面性。為解決該問題,采用多家企業作為實證對象進行風險點分析即可解決。對于多對象而言,各自發展數據存在差異,如何進行可比較性分析就成為難題。為了解決這一系列問題,采用如下方法:當流通企業進行融資后,其當年融資結果帶來當年及后續年份企業虧損后果將其標記為風險爆發;反之,將其標記為風險未爆發。對于可能導致風險的因素,主要是貨幣單位形式的潛在因素,以企業固定資產將其單位化,從而實現不同實體對象的潛在因素量綱一致。通過上述形式,即完成融資潛在風險數量化,也明確了潛在風險點的可比較性。

上述方法稱為四步定位法,完全是源于其分析過程的四個步驟,下文的實證分析就基于上述四步定位法具體展開。

融資風險實證定位及對策研究

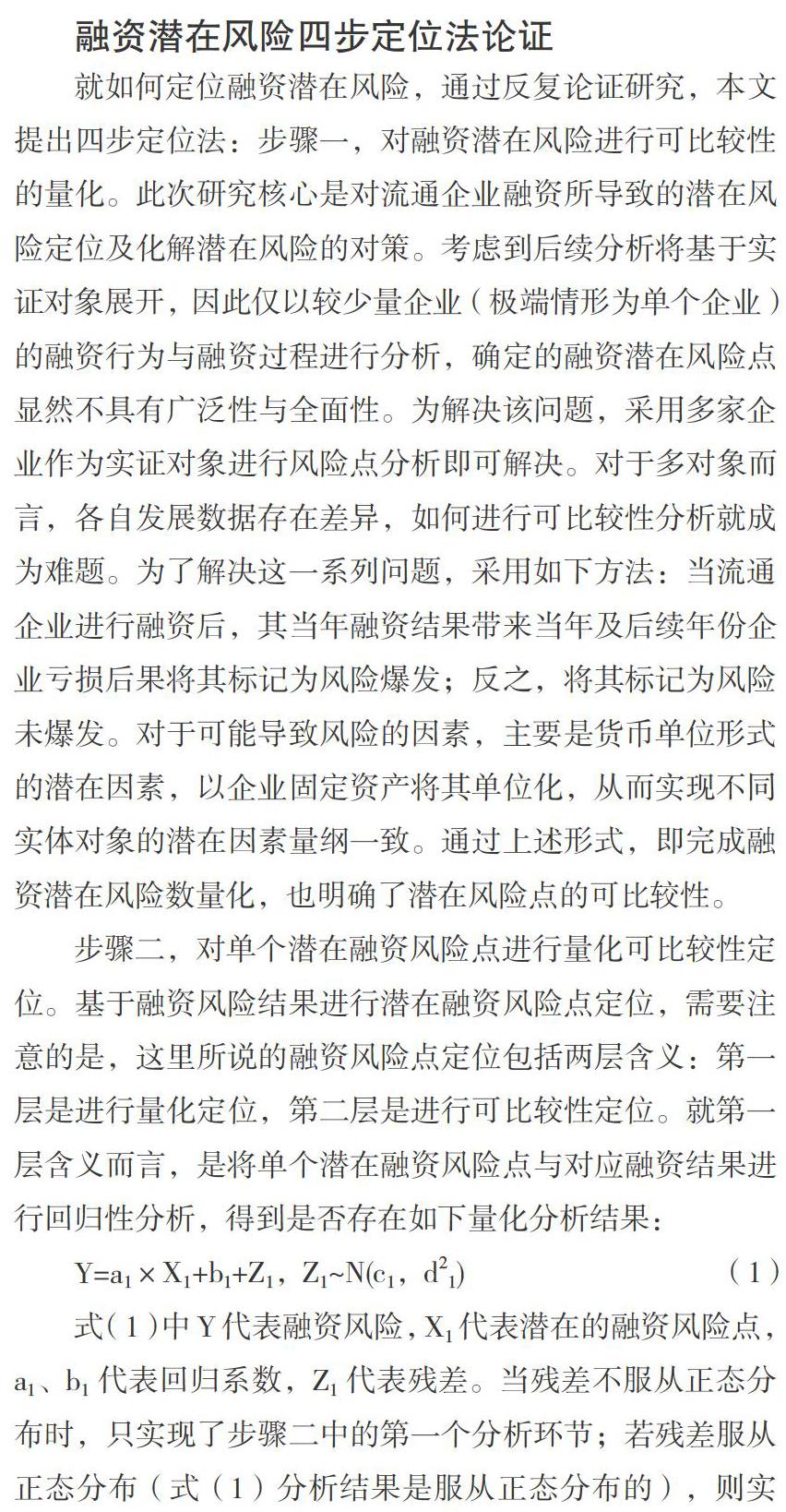

實證分析選定在國內主板市場上市的流通企業為對象,且僅以在同一證券市場上市的企業為對象。之所以如此設定,主要基于兩點考慮:第一是上市企業具有定期公布財務相關數據的要求,因此不僅便于獲取數據,而且能獲取相對客觀公正的數據;第二點是基于同一證券市場進行對象選取,既保證了選取對象的廣泛性,也確保了選取對象的共生性。基于上述考量,實證研究選取了10家實證對象,實證對象名稱具體如表1所示。與此同時,實證研究基于前述四步定位法,從風險結果與風險形成類構建指標體系。

從表1來看,風險結果指標是以利潤總額為依據進行分析,確定是否存在風險。風險形成指標是以資本類、貿易類、流通特性類、融資類、其他類指標作為衡量依據。在其中加入固定資產指標,是為了對不同對象實現可比性(用固定資產歸一化資本類相關指標形成可比性)。

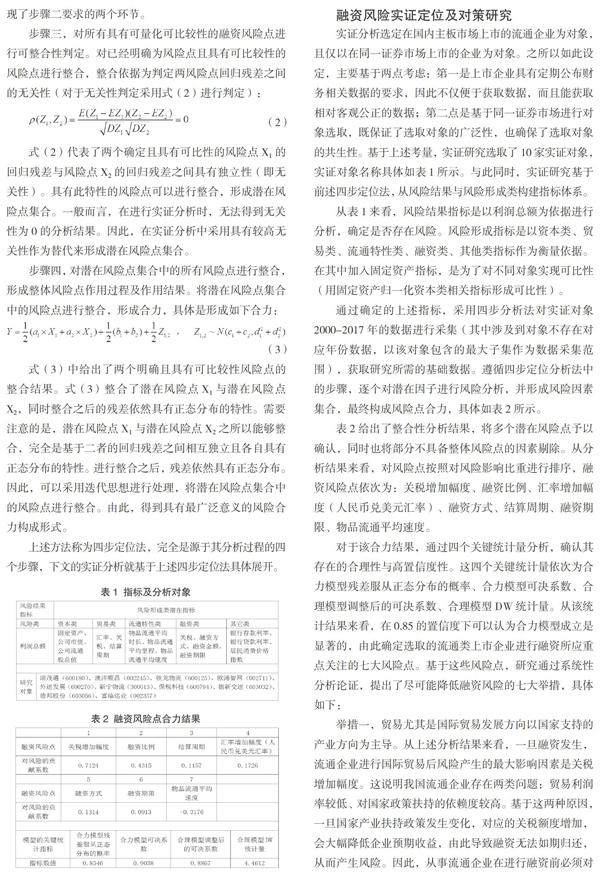

通過確定的上述指標,采用四步分析法對實證對象2000-2017年的數據進行采集(其中涉及到對象不存在對應年份數據,以該對象包含的最大子集作為數據采集范圍),獲取研究所需的基礎數據。遵循四步定位分析法中的步驟,逐個對潛在因子進行風險分析,并形成風險因素集合,最終構成風險點合力,具體如表2所示。

表2給出了整合性分析結果,將多個潛在風險點予以確認,同時也將部分不具備整體風險點的因素剔除。從分析結果來看,對風險點按照對風險影響比重進行排序,融資風險點依次為:關稅增加幅度、融資比例、匯率增加幅度(人民幣兌美元匯率)、融資方式、結算周期、融資期限、物品流通平均速度。

對于該合力結果,通過四個關鍵統計量分析,確認其存在的合理性與高置信度性。這四個關鍵統計量依次為合力模型殘差服從正態分布的概率、合力模型可決系數、合理模型調整后的可決系數、合理模型DW統計量。從該統計結果來看,在0.85的置信度下可以認為合力模型成立是顯著的,由此確定選取的流通類上市企業進行融資所應重點關注的七大風險點。基于這些風險點,研究通過系統性分析論證,提出了盡可能降低融資風險的七大舉措,具體如下:

舉措一,貿易尤其是國際貿易發展方向以國家支持的產業方向為主導。從上述分析結果來看,一旦融資發生,流通企業進行國際貿易后風險產生的最大影響因素是關稅增加幅度。這說明我國流通企業存在兩類問題:貿易利潤率較低、對國家政策扶持的依賴度較高。基于這兩種原因,一旦國家產業扶持政策發生變化,對應的關稅額度增加,會大幅降低企業預期收益,由此導致融資無法如期歸還,從而產生風險。因此,從事流通企業在進行融資前必須對產業政策進行評估,從國家發展戰略角度確定自身所從事行業的產業扶持性。對于即將退出扶持行列的產業,建議盡可能減少融資;對于扶持力度較弱的產業,建議融資比例同比減少;對于扶持力度較強的產業,尤其是具有顯著“一帶一路”特色的產業,建議可以適度增大規模融資。

舉措二,盡可能降低融資比例。從以上分析結果來看,一旦融資發生后,從事流通企業風險產生的第二大影響因素是融資比例,這說明我國從事流通企業存在融資比例較高的特征。通過分析確定,融資比例在30%以內(占固定資產的比例)屬于風險較低融資;融資比例在30%-50%之間屬于一般風險;融資比例在50%-80%之間屬于較高風險;融資比例在80%以上屬于極高風險。鑒于該結果,建議流通企業進行貿易時,做好充足的應對準備,將可能發生的融資風險盡可能控制在一般風險以下。

舉措三,以國際貿易為代表,貿易結算方式以人民幣為主,以外匯為輔。從以上分析結果來看,一旦融資發生后,流通企業風險產生的第三大影響因素是貿易結算方式。我國在2016年之前還未獲得世界銀行的SDR權利,人民幣在海外不具備優勢,隨著SDR權利的獲得以及人民幣國際化道路的展開,人民幣在國際貿易中具有了一定話語權,因此建議流通企業順勢而起,盡可能以人民幣作為貿易結算貨幣,由此降低由結算貨幣所導致的貿易風險。

舉措四,融資方式以直接融資方式為主,以間接融資方式為輔。從以上分析結果來看,一旦融資發生后,流通企業風險產生的第四大影響因素是融資方式。從已經爆發的風險來看,融資方式為直接融資的,其融資風險顯著低于間接融資,因此對于上市企業盡可能采取直接融資方式進行融資。

舉措五,盡可能縮短貿易結算周期。從以上分析結果來看,一旦融資發生后,流通企業風險產生的第五大影響因素是貿易結算周期。通過深入分析發現,貿易結算周期在一個月內的屬于低概率事件,貿易結算周期在兩月至三月的屬于普遍現象,貿易結算周期超過三個月以上的屬于小概率事件。對于企業而言,一旦發生融資后,貿易結算周期拖長極大程度影響其現金流的正常運轉。從已經發生風險的企業來看,由于貿易結算周期從兩至三月遞增導致的風險點爆發較為常見。因此,采取風險管控措施,切實保證在貿易簽訂與履行過程中,結算都控制在兩月以內。如果條件允許的話,盡可能將結算周期控制在一個月內,是最為穩妥的方案。

舉措六,融資期限不宜過短。從以上分析結果來看,一旦融資發生后,流通企業風險產生的第六大影響因素是融資期限。從已經爆發的風險來看,融資期限在1個月內的屬于高風險融資,融資期限在2個月至3個月的屬于較高風險融資,融資期限在3個月至8個月的屬于一般風險融資,融資期限在8個月以上的屬于較低風險融資。基于該分析結果,建議在融資時盡可能延長融資期限,將風險降到可以控制的最低點。

舉措七,流通企業應以苦練內功為主線。從實證分析中可以看到,流通企業的物品流通平均速度對流通企業融資風險影響為負向。這說明流通企業的物品流通平均速度越高,則企業融資對應的風險就越低;反之,流通企業的物品流通平均速度越低,則企業融資對應的風險就越高。因此,流通企業如果深入苦練內功,提高內部運行效率,同時輔之以拓展有效的流通配送渠道,勢必能提高流通平均速度,從而降低融資風險。

結論

研究最初發現,對于融資風險問題,已有研究對流通企業融資風險較少關注,且展開的研究缺乏分析方法的原創性及量化性,因此給出的對策建議較難針對不同對象量化展開。為了解決上述問題,特展開此次研究。通過對國際貿易和融資風險文獻進行研究,不僅再次確認了問題的存在,而且形成了解決問題的初步思想。在此基礎上,經過理論論證分析,自主構建四步定位法,由此從理論角度確定了對整合性系統風險的合力分析方法。完成上述分析之后,進行實證研究。實證研究選定在我國國內上市的10家流通企業作為研究對象,這10家企業不僅在國內同一股票市場上市,而且均從事流通行業。與此同時,上述對象在開展業務的同時,均或多或少地進行了融資,這樣選定的實證對象就符合融資風險研究的基本條件。針對上述研究對象,通過數據采集、預處理及基本分析,并采用四步定位法進行分析,從眾多潛在風險因素中確定了七大合力風險點。針對確定的風險點及風險點對風險貢獻量,從系統性解決角度出發,提出了降低融資風險的七大舉措。

參考文獻:

1.程正軍.論新李嘉圖主義對國際貿易理論的發展[J].國際經貿探索,1997(3)

2.劉偉,何均林.國際貿易摩擦協調機制構建的制約因素及核心維度[J].商業經濟研究,2015(8)

3.韓忠亮.成本轉嫁與“國際貿易悲劇”[J].經濟科學,2011(4)

4.李平,錢利.國際貿易、技術擴散與發展中國家的技術創新[J].當代亞太,2005(5)

5.趙愛玲,李成祥,金煌,徐磊.我國融資性擔保機構風險預警體系研究[J].宏觀經濟研究,2014(2)

6.李毅學,吳麗華.物流金融創新下的訂單融資業務風險分析與管理[J].當代財經,2008(12)

7.曾凡昌.試論房地產融資風險的法律規制[J].財經科學,2010(10)