江西省科技創新驅動發展存在的不足與對策

涂海麗 黃國華 趙園妹

江西省科技創新驅動發展存在的不足與對策

涂海麗 黃國華 趙園妹

從投資驅動向創新驅動是江西省經濟發展的必然趨勢。通過分析江西省科技創新驅動經濟發展在“人、財、業、市場、政策”方面存在的不足。科技人才存在數量與質量雙缺乏,研發投入存在數量不足與結構不合理,企業與產業園區科技創新能力雙有限,科技創新資源配置、研發導向、轉化平臺的市場化程度皆需提升,政府對科技創新扶持政策有待優化與細化。針對現有狀況,基于政府層面提出了推動科技創新驅動發展的相關建議。

科技創新驅動;經濟發展轉型;江西省

約翰·熊彼特認為,創新就是要“建立一種新的生產函數”,即“生產要素的重新組合,包括產品創新、技術創新、市場創新、資源配置創新、組織創新(或制度創新),而科技創新是創新的主要形式。2016年習近平在全國科技大會上提出 “要把科技創新擺在更加重要位置”。經濟新常態下,經濟增長動力的轉換要從普通生產要素如資本、土地、勞動力的投入來拉動經濟增長,轉向依靠科技創新來驅動經濟增長。通過科技創新創造新供給,通過科技創新創造新效益,通過科技創新創造新增長空間,是未來經濟發展的大趨勢。依托科技創新促進江西省經濟發展轉型,是一種必然趨勢和內在迫切要求。

一、江西省科技創新驅動發展存在的不足

實現科技創新驅動經濟發展,需要充分依托于人、財、業、市場、政策等要素協調與高效運作。人指有利于科技創新的人才;財指科技創新投入的資金;業指實行科技創新的企業與產業,企業是科技創新的主體,產業是科技創新的作用物;市場是指科技創新需要按市場化配置資源,以市場需求為研發導向,科技創新成果供需交易平臺需要市場化運作,它的核心是市場在科技創新中起更大的作用;政策指政府在激勵與扶持科技創新的一系列法規、規定、條例及意見等。本文從五個方面探討江西省科技創新存在的不足,這些不足也正是創新驅動乏力的原因。

(一)江西省科技創新人才不足,企業創新主體地位不明顯

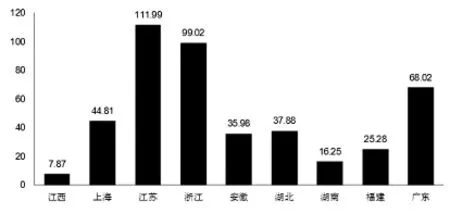

人才是科技創新創新的第一要素,是科技創新活動的決定性要素,科技創新人才聚集是創新聚集產生的一個重要前提[1]。江西省每年向社會輸送高校畢業生數以萬計,但大都流向廣東、上海、江蘇、浙江、北京等地區。與周邊地區相比,江西省創新人員與創新成果明顯不足。從圖1可見,2015年江西省科技研發人員數是7.87萬人,8個省市中最少。江蘇省擁有科研人員將近112萬人,是江西省的14.2倍。江西省R&D人員數少外,還存在以下兩個問題。第一,科研人員素質不高,R&D人員中擁有博士學位者只有1851人,占總R&D人員的2.4%,科研人員中缺乏行業領軍人物。第二,企業科研人員中高素質人員偏少,2015年江西省1851個擁有博士學位的R&D人員中,403人在企業,1150人在高校,兩者分別占博士學位R&D人員的21.8%和62.1%。

圖1 2015年江西與7省R&D人員數 單位:萬人

企業應是科技創新的主體,企業科技創新不存在科技成果轉化問題[2]。江西省科技成果與科技活動大都來自高校及科研院所。以2015年為例,江西省科研項目總數為25100項,企業主持項目數為4542項;高校主持課題數則高達18902項,占總數75.3%。2015年江西省有規模以上工業企業9954家,其中有R&D活動的企業1282家,占總數的12.9%,有研發機構的規模以上工業企業數為687家,占總數6.9%。同期的江蘇省有規模以上工業企業48488家,有R&D活動的規模以上工業企業為18872家,占總數的38.9%,有研發機構的規模以上工業企業數為21542家,占總數的44.4%。從上面數據對比分析中可以看出,江西省R&D人員數量與質量存在雙缺失,研發活動與研發人員主要集中在高校、科研院所等事業單位,企業設立科研中心的較少,企業研發能力較弱。

(二)江西省科技創新資金投入不足,且經費結構不合理

江西省經濟總量小,同時R&D經費投入強度弱。2015年,八省市R&D經費投入強度從大到小依次為上海3.73%、江蘇2.57%、廣東2.47%、浙江2.36%、安徽1.96%、湖北1.91%、福建1.51%、湖南1.36%、江西1.09%;2015年,全國R&D經費投入強度為2.07%,同期深圳市R&D經費投入強度達到4%。相比之下,江西省不但R&D投入不足,而且R&D經費結構也不合理,這種不合理又分為:R&D經費來源結構不合理與R&D投向結構不合理。R&D經費來源結構不合理指政府投入過多,企業投入過少。R&D經費投向結構不合理,指政府財政科技投入過多流向高校、科研院所,流入企業的少,而且流向適宜企業少。按照“創新門檻理論”當一個地區人均產值超過17000美元,該地區就邁入了創新驅動階段。一個地區的經濟總量決定了這個地區可以投入R&D活動的資金。而科技創新是需要雄厚資金支持的活動,所以一個地區經濟發展越好,R&D投入越多,其科技創新效率將越高。2015年,江西省人均GDP為37624元,離17000美元的“創新門檻”距離尚遠;所以,江西省創新驅動只能在局部地區率先實行,即將創新要素向離“創新門檻”最近的區域集中,在局部地區推動創新驅動,然后帶動其他地區創新發展。

(三)江西企業規模小,產業園區科技創新能力不足

科技創新可以劃分為“跟隨創新”、“集成創新”、“原始創新”,后兩種創新模式能產生高收益,特別是“原始創新”可以通過技術優勢獲取超額利潤[3]。 但“集成創新”、“原始創新”同樣面臨高投入與高風險。所以大多數中小型企業面對創新“心有余而力不足”,只能選擇“跟隨創新”,有甚者直接選擇“仿造”。江西省規模以上工業企業中,大型企業200家,中型企業1854家,小型企業7172家。江西省企業大都以中小、微型企業為主,企業不具有規模及技術比較優勢。江西省不但存在企業規模小、比較優勢不明顯外,還具有企業聚集度小,產業園與經濟開發區帶動作用弱。江西省有國家級園區15個,省級園區21個,園區總面積為618.84平方公里。江西省入園企業數為9645家,其中國家級園區企業戶為2931家。國家級園區單個企業工業增加值均值為0.76億元,單個企業出口額均值為0.304億元。

(四)科技創新市場化程度有待提高

首先,江西省科技創新資源市場化配置程度低。政府控制了財政科研經費、科研人員與科研設備。政府用“有形之手”調控著“人、財、物”的流動,市場無法在配置研發創新資源中起決定性作用,研發創新效率難以提高[4]。其次,科技創新以市場為導向程度低。擁有實際的市場需求是科研成果轉化的必要條件,如果研發成果不能為市場所需,則難以有效轉化為產品或服務來創造價值與利潤,則后續研發活動必將會疲軟。有些科研活動遠離前沿,只是低水平的重復,無市場轉化價值。而有些高端、前沿的科研成果無有實力的企業來承接轉化,而流向了外地企業。最后,科技成果轉化市場化運作程度低。科技成果轉化需要一個有效的平臺,這個平臺能將科研成果需求與供給有效對接,提高科研成果轉化效率。江西省建有諸多的科技成果轉化平臺,但這些科技成果轉化平臺大都掛靠在政府相關部門,工作人員多為編制內人員,工作人員的收入與平臺運轉效率無關,平臺運轉更多的依靠政府權力,而不是市場規律。這種轉化平臺是無法滿足科研成果轉化市場化的要求。

(五)江西省科技創新激勵扶持政策有待完善細化

江西省雖出臺了 《江西省科技型中小企業技術創新基金項目管理暫行辦法》、《江西省主要學科學術和技術帶頭人培養計劃》、《中共江西省委江西省人民政府關于深入實施創新驅動發展戰略推進創新型省份建設的意見》、《江西省加大全社會研發投入攻堅行動方案》、《江西省人民政府關于創新驅動“5511”工程的實施意見》等,但整體而言,這些計劃、意見、辦法、條例尚需完善和細化,而且缺乏市場力量的參與。政府尚需在財政科技投入機制創新、創業風險投資創新、科技信貸創新、科技保險創新、資本市場建設創新、創業活動創新創新、城市合伙人、臨空產業園、臨港產業園等方面出臺激勵與扶持政策。

二、江西省科技創新驅動經濟發展轉型的相關建議

(一)轉變政府職能,變“指導”為“引導”

社會資本往往是向政府管制少的地方流動。政府應加快轉變政府職能,厘清政府與市場的邊界,從事前審批為主轉變為事后監管為主,政府讓位于市場,讓市場配置資源[5]。減少政府對資源的直接配置,減少政府對微觀經濟活動的直接干預,立足建設和維護公平競爭的市場環境,約束和規范各利益主體行為,做好市場規則的制定者、監管者和服務者,保持好政府與企業之間的“距離”,做到“企業需要時,企業有困難時,政府幫辦事”。如果一個地區或組織開放協作度、進化度、冗余度、速度、需要度都比較高,創新就會從灰度空間源源不斷涌出。政府應將管理理念從“指導”轉變為“服務”,將政府職能“以計劃與控制為主”轉變為“以協調與服務為主”,從科技活動的主導者變為服務者、協調者,以服務高校知識創新和企業科技創新為己任,協調高校研發與企業生產之間的不和諧。

(二)聚焦政策發力點,提高引導帶動作用

一是將提升江西省制造業創新能力而不是擴大制造業規模作為基本的政策指向。加大政府對科研基礎設施建設的投入,將政府支持政策從低程度技術創新轉移到高程度、原發性技術創新,將科技經費投入到當地優勢產業的共性技術研究上。產業共性技術是指在很多領域內已經或未來可能被普遍應用,其研發成果可共享并對整個產業或多個產業及其企業產生深度影響的一類技術。產業共性技術具有高關聯性、高投入性、高供給、高風險性等特點,故只能由政府出資研發,可以委托高校和科研院所進行產業共性技術的研發[5]。二是整合創新資源。現階段,政府應加強科技經費的統一管理,加強科技條件的整合集成,實現大型科學儀器設施共享,對中小企業使用、租賃費用實施補貼。三是提高科技投入效率。科技創新是一個投資的過程。江西省政府R&D投入有待提高,R&D經費支出占GDP比重為1.4%,2020年預增至2%,落后于上海、北京、江蘇、湖北等地及全國平均水平。江西省R&D經費投入強度應以沿海發達地區為標桿,應高于全國平均水平。四是將科技創新提升到與“改革開放”并重的高度。明確創新為引領經濟的第一動力,將自主創新作為江西省城市發展主戰略,營造“敢為人先,容忍失敗”的創新創業文化。

(三)強化企業科技創新主體地位

以往政府財政資金扶持企業創新時,采取灑胡椒面方式,導致資源配置效率低,孵化出眾多生存力低下的“病禽”、“臭蛋”。因此,在扶持科技創新企業時,要對企業實行有效的甄別,找出真正能孵化出有持久生命力的企業。扶持的科技創新型企業應具有以下特征:第一,企業科技創新有高度,企業科技創新應緊跟市場前沿,科技成果才能有市場需求,企業未來才能引領市場。第二,企業科技創新成果應用應有足夠市場空間。市場需求空間決定產業未來發展空間,產業空間小則使企業科技創新價值低。第三,企業科技創新對產業影響程度。第四,企業科技創新對產業影響時間長度。創新有大創新與小創新,兩者重要程度是一致的,一個小創新也可能會催生一個全新產業或產品,誕生數以千計的企業。一個國家在重視大創新時,也應高度重視小創新,而民營企業在小創新是大有可為的,民營企業因為接近市場,了解市場需求與市場變動,具有較高創新欲望和較高創新效益。但因其自身底子薄、抗風險差等特點,導致自身創新能力弱,易于選擇仿制,而不是創新。減少民營企業科技創新中所需的人力成本、土地成本、資金成本與材料、設備投入成本,鼓勵政府為民營企業招聘人才開設城市落戶綠色通道,優先供應民營企業用于科技創新的土地需求,減免企業科技創新所需行政成本,增大財政對民營企業科技創新的補貼,為民營企業科技創新提供設備租用與共用便利。重視民營企業專利保護,為企業專利侵權提供快速申訴通道與法律援助,以維護民營企業科技創新收益。

(四)加大知識產權保護力度

成功的產業政策都會避免對特定產品或設計進行資助,而是將政策定位于激勵更多的產業或部門。創造產業發展的技術支持環境和激勵政策,比對特定的產品進行資金支持和補貼更重要,給企業“真金白銀”,不如將其用在營造自由公平的競爭環境上,保護企業的知識產權。江西省應充分發揮知識產權聯席會議制度,不斷加強知識產權保護協調機制的建設,強化行政保護與司法保護的有機銜接,完善知識產權保護的聯合協作網絡,建立健全重大案件會商通報制度、信息溝通制度、案件移送制度,積極介入知識產權侵權行為調查,嚴厲打擊知識產權侵權行為。積極開展知識產權預警分析和維權援助工作,加強對重點領域、重點產業、重點產品的知識產權分析研究,指導和幫助企業開展知識產權預警分析,有效規避知識產權風險。加大對企業維權援助機制,暢通維權渠道,鼓勵企業、行業建立知識產權維權聯盟,推動市場主體依法聯合維權。

[1]徐匡迪.經濟轉型發展與科技創新驅動[J].全球化,2014,(11).

[2]陳澤明.企業自主創新的動力源分析[J].經濟體制改革,2007,(2).

[3]洪銀興.論創新驅動經濟發展戰略[J].經濟學家,2013,(1).

[4]孫萍,張經緯.市場導向的政產學研用協同創新模型及保障機制研究[J].科技進步與對策,2014,(16).

[5]張來武.科技創新驅動經濟發展方式轉變[J].中國軟科學,2011,(12).

涂海麗(1979—),女,東華理工大學講師,研究方向為經濟可持續發展;黃國華(1981—),男,東華理工大學副教授,研究方向為經濟可持續發展研究;趙園妹(1995—),女,東華理工大學碩士研究生。(江西南昌 330013)

江西省社科智庫項目“江西經濟發展中供給側和需求側同時發力對策研究”(16z k20);江西省社科智庫項目“依靠創新推動江西發展升級,實現經濟社會發展動力根本轉換對策研究”(16zk04);江西省高校人文項目“長江經濟帶城鎮化質量評價與提升路徑研究”(JJ1502)

朱晨光]