基于用戶行為分析的家庭廚余垃圾處理系統設計

韋鑫珠

(福州大學廈門工藝美術學院,福建 廈門 361000)

基于用戶行為分析的家庭廚余垃圾處理系統設計

韋鑫珠

(福州大學廈門工藝美術學院,福建 廈門 361000)

基于用戶行為研究家庭廚余垃圾處理系統設計,提高用戶使用的便捷性及實現垃圾的減量化、資源化目的,最終提升人們的生活品質。首先闡述家庭廚余垃圾產生的來源、用戶處理廚余垃圾過程中產生的問題,然后對當前國內外的廚余垃圾處理現狀、方法展開分析,在此基礎上以用戶行為為核心進行家庭廚余垃圾處理系統的設計。基于用戶行為的廚余垃圾處理是一個以便捷化、資源化為目的的可持續系統設計,將人、產品、環境作為一個循環系統來考慮。以用戶行為驅動這個系統中物質的動態循環,旨在創造更為舒適、美好的生活,促進人與環境的和諧共生。

用戶行為;廚余垃圾處理;系統設計

我國人口眾多、垃圾排放量大,其中廚余垃圾占城市生活垃圾總量的一半,同時隨著人們生活水平提升以及傳統不良飲食習慣的影響,廚余垃圾呈上升趨勢。家庭廚余垃圾是餐廚垃圾的主要構成部分,廚余垃圾處理已成為人們日常生活中的一大難題。因此有必要對家庭廚余垃圾處理情況進行研究,設計出科學的廚余垃圾處理系統,在滿足用戶使用便捷性的同時,使廚余垃圾得到充分、合理的利用,從而為用戶創造更加美好舒適的生活。

一、 家庭廚余垃圾處理現狀與問題分析

家庭廚余垃圾是指人們在日常的飲食活動中產生的廚余垃圾和廢棄食用油脂。廚余垃圾的成分一般包括食物殘渣、油、水、廢棄餐具、食品包裝袋、紙巾等多種物質的混合物,[1]家庭廚余垃圾的處理是廚房作業中的重要組成部分,它產生于食物準備、加工、清潔階段。

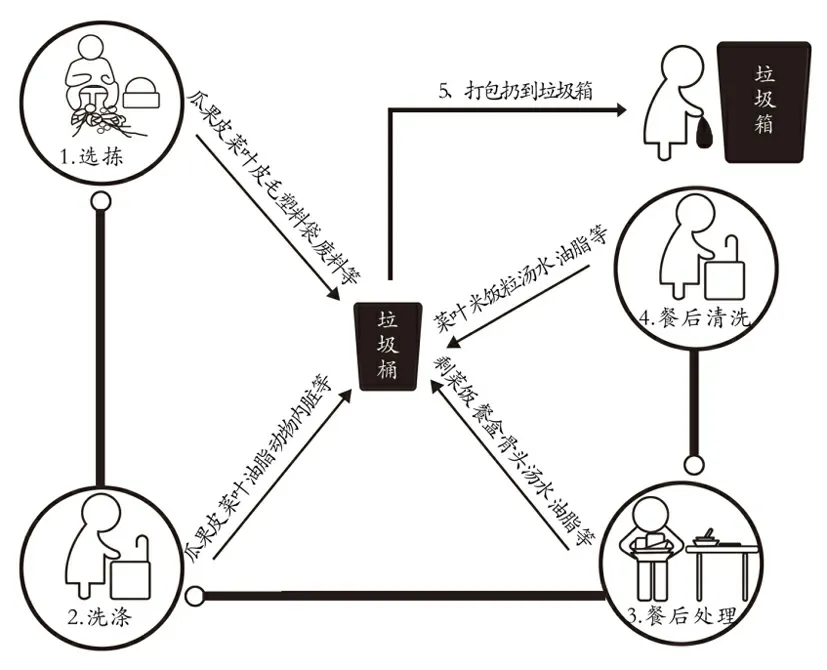

(一)廚余垃圾的來源及運輸路線

用戶進行炊事活動時需要完成洗、切、燒、存儲、清潔等一系列的烹飪行為。這個過程中產生的垃圾是廚余垃圾的主要來源。以中餐為例,廚房烹飪活動中垃圾產生集中在四個階段。選揀:用戶購買食材后需要選揀,這個過程中會產生一些食物垃圾,包括塑料袋、菜葉、瓜果皮、動物毛皮、廢料等。 洗滌:用戶對食材進行選揀后、需要清洗,這個過程中會產生的食物垃圾包括菜葉、瓜果皮、動物內臟、油脂廢料等。 餐后處理:用戶就餐后會產生食物垃圾包括菜葉、米面等殘渣、貝類外殼、骨頭、廢棄餐具、紙巾等。餐后清潔:用戶在餐后清潔的過程中產生的主要食物垃圾包括:菜葉、米、面、湯汁等。

從以上的廚余垃圾來源可以看出,在烹飪的每個過程中都可能產生垃圾,并且這些垃圾具有含水率高、易腐爛、營養豐富的特點。(如圖1)為烹飪行為過程中垃圾的運送路線示意圖,整條路線以垃圾桶為中心呈線性展開,行為過程重復而繁瑣,因此在廚余垃圾處理系統設計中應當注重垃圾的便捷、衛生、回收等重要問題。

圖1 傳統廚余垃圾運送路線示意圖

(二)家庭廚余垃圾處理行為過程中存在的問題

當前家庭廚房中都會配備垃圾桶,專門收集炊事活動中產生的垃圾,但在垃圾處理行為過程中存在很多問題。

1.垃圾桶一般放在廚房門口(方便揀菜過程中產生的垃圾進行處理)、清洗區(方便洗菜或者餐后清潔過程中產生的垃圾進行處理)、揀菜區和清洗區中間位置(相對方便揀菜和清潔過程中產生的垃圾進行處理)。無論垃圾桶放在哪個位置,用戶進行炊事活動時都需重復往返的運送垃圾,這給烹飪行為帶來極大的不便。

2.食物垃圾含水分以及油脂,廚余垃圾中的骨頭、魚刺等尖銳的食物廢料易刺破垃圾袋,使垃圾在運送過程中產生漏液,弄臟地板和垃圾桶。

3.廚余垃圾除米、面、油脂等可回收的資源外,還有如塑料袋、瓶罐、餐具等不可回收垃圾,在垃圾收集過程中沒有進行有效、合理的分類,進而增加廚余垃圾回收利用的難度。

4.垃圾桶容量小,用戶需時常更換垃圾袋,如果垃圾存放過多,在傾倒時需敲擊桶邊緣,才能將垃圾倒出。垃圾桶容量大,造成垃圾過多堆集,易產生異味,同時招來蚊蠅、鼠蟲,污染室內環境。

(三)廚余垃圾處理方法

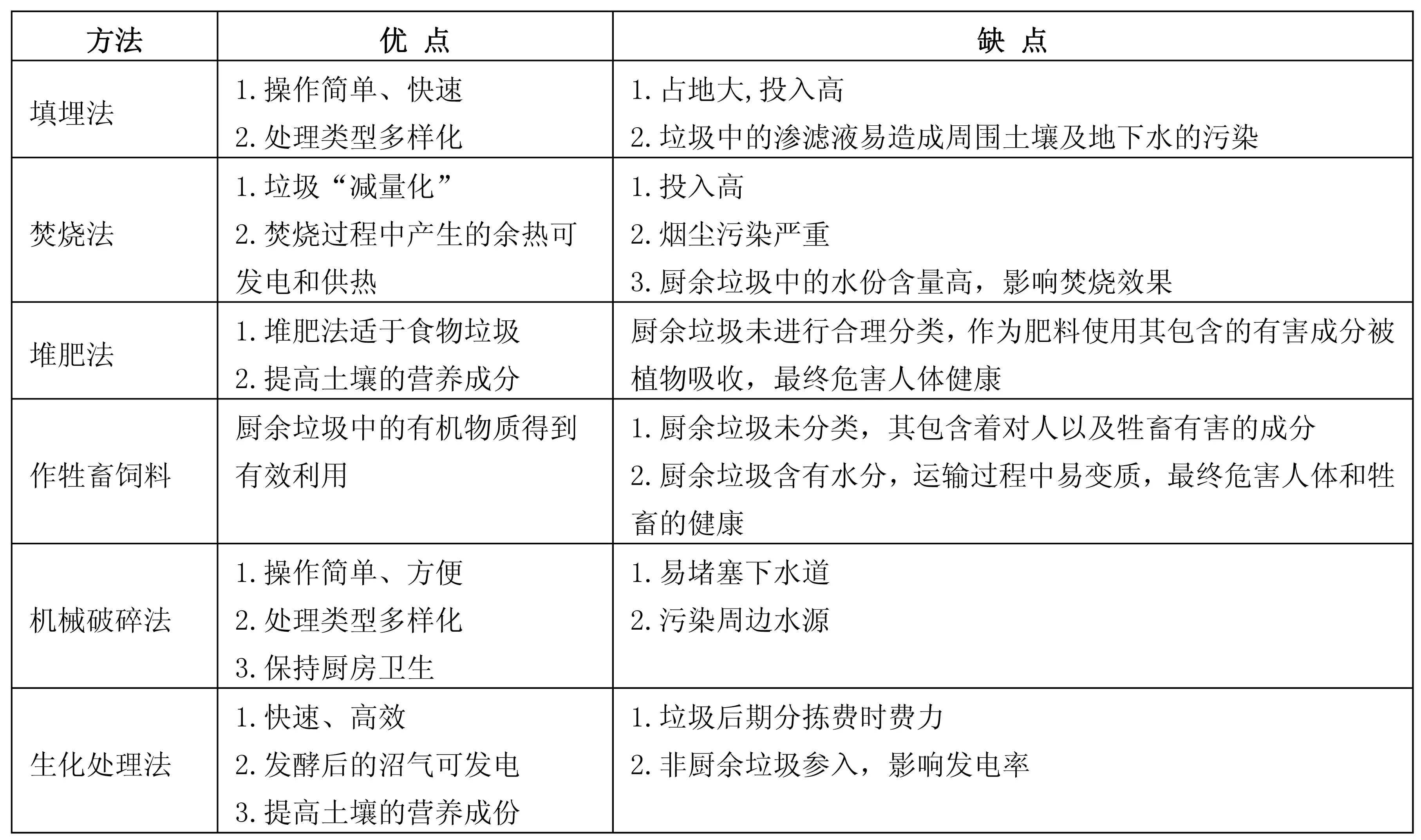

廚余垃圾處理已成為世界各國普遍關注的問題,常用的處理技術(見表1)。

表1目前國內外廚余垃圾處理的方法

當前國內外廚余垃圾處理方式種類多樣,基于用戶行為以及可持續發展的理念,機械破碎法和生化處理法相對其他方法,更符合未來廚余垃圾處理的要求,但從總體上看,兩項技術均不夠成熟,需將用戶、產品、環境聯系起來進行全面系統的研究。

二、廚余垃圾處理過程中用戶行為分析

由于人類的造物活動都是為了滿足人的需求展開,因此在使用產品過程中總是受到行為主體生理條件、行為習慣、知識經驗、環境因素等影響。[2]傳統的廚余垃圾處理系統通常采用外部視角,將“人”獨立開來,單純從垃圾處理的功能性來考慮結構、材質、工藝等,這不僅造成居民生活的不便,導致大量的資源浪費,同時加劇全球環境的持續惡化。因此對于廚余垃圾處理系統設計中,應當注重設計的主體——人,基于用戶的行為來考慮廚余垃圾處理系統的功能、結構,從而滿足用戶的使用需求。采用內部視角將人、產品、環境作為一個循環系統來考慮。以用戶行為驅動這個系統中物質的動態循環,[3]實現廚余垃圾處理系統的科學化、便捷化、綠色化,最終滿足用戶最本質性的需求。

三、基于用戶行為過程的家庭廚余垃圾處理系統設計

行為存在于特定的情境,處于某種自然、社會和技術環境中。[4]以整體的視角來考慮廚余垃圾處理系統設計,將用戶作為整個系統中的重要元素,滿足用戶進行炊事活動過程中的舒適度和工作效率的需求,同時盡可能有效地利用資源;盡可能完善現有的行為模式,從而達到可持續發展的目的。通過用戶行為驅動廚余垃圾處理系統的動態循環,在方便用戶使用需求的同時減少對環境的影響,正是當前設計的需求。

(一)設計目標

1.用戶操作可用性

可用性是指軟件、硬件或其他任何產品對于使用它的人適合以及易于使用的程度,對于使用者而言就是產品的有效性、效率和滿意程度。[5]廚房是家庭生活中最忙碌的地方,而用戶在完成洗、切、燒、存儲等一系列的烹飪行為過程中都會產生廚余垃圾。其中在清洗區和垃圾存儲裝置之間的行動最為頻繁,廚余垃圾處理系統設計時,這段距離應當盡量縮短,減少用戶進行廚房作業時重復往返,避免運送垃圾過程中弄臟地板。用戶在進行洗、切、備餐都可在清洗區完成,因此有必要對該區域進行合理規劃設計,提高用戶使用效率。 廚余垃圾處理系統最終是為人服務的,在設計過程中充分考慮用戶的動作行為、身高、身體等特征,將人體工程學原理融入到系統設計,從而確保用戶在使用過程中的舒適性、便捷性和有效性。[6]

目前,基于用戶行為的廚余垃圾處理如美國采用的機械破碎法,廚房作業過程中產生的所有垃圾都可以通過該機器進行碾碎并與水流一起排入下水管道。這樣避免用戶進行炊事活動時重復往返的運送垃圾,提高工作效率。但這種方式使大量資源浪費。垃圾中的有害物質導致周邊水源受到污染,同時排出的小顆粒易使下水管道造成堵塞給居民生活帶來不便。[7]

2.垃圾處理可持續性

據統計,我國普通家庭每天廚房垃圾排放量高達1.5 公斤,迫切需對廚余垃圾進行無害化、資源化處理滿足可持續發展的需求。理想的可持續系統是將輸入流(資源)與輸出流(廢棄物)連接,形成一個閉環系統,從而不浪費任何資源,一切均可回收利用。[8]這種設計戰略意味著要盡量支持廚房中各個行為過程中產生的垃圾能經過科學的處理而得到重復利用,減少有害物質通過空氣、水、土壤及其他方式進入到環境中。

當前,廚余垃圾生化處理法實現了廢棄物到資源的轉化。它是將有機垃圾進行厭氧發酵,產生沼氣,再將沼氣送入發電廠進行發電。發酵剩下的沼渣用于增強土壤的肥性的肥料。但這種處理方法易使非廚余垃圾進入流程影響發電效率,因此在前期需投入大量人力、物力對廚余垃圾進行分揀。

3.行為過程系統性

在廚房空間環境中,任何物品都不是孤立存在的,它必須在特定環境中通過與人或其他要素相聯系,以系統的存在方式實現其功能意義。[9]在廚余垃圾處理系統設計中,不再只是傳統意義上的功能、造型、材質、色彩的美化,而應從系統的、整體的視角出發,基于人的行為,將廚余垃圾收集、處理、回收利用視為一個相互聯系和相互依賴的動態系統,為用戶提供良好的體驗服務、實現可持續發展的目標。

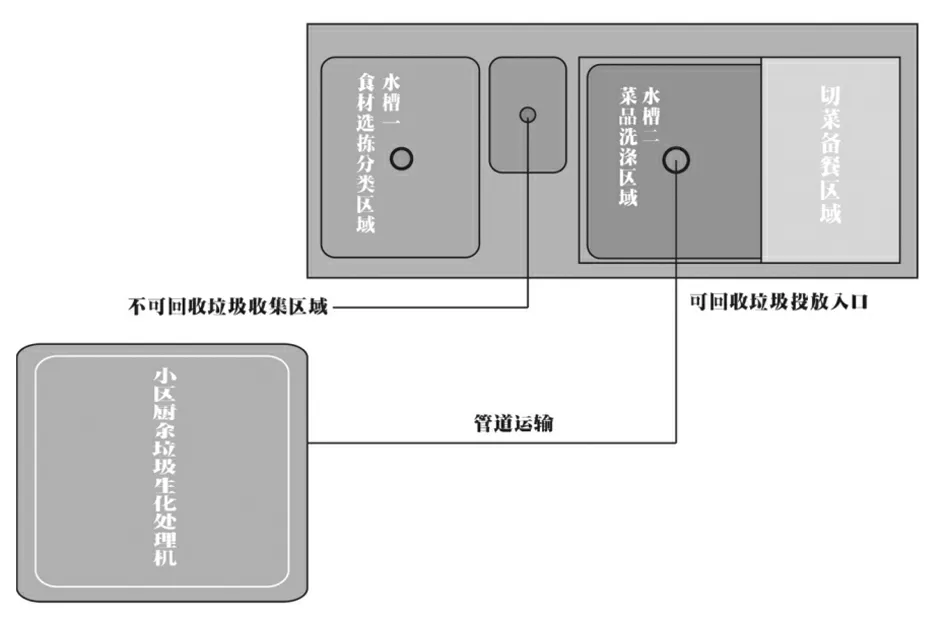

(二)設計流程

通過對國內廚余垃圾處理現狀分析,借鑒國內外現有的廚余垃圾處理方式,筆者結合問題、總結方法設計廚余垃圾的整個處理流程(如圖2)。從而滿足用戶在形式、功能、操作流程上的需求,為用戶提供生活的便利,[10]同時實現廚余垃圾資源化處理。其主要分為3個環節 :廚余垃圾投放、廚余垃圾處理、回收利用。具體設計環節如下:

圖2 家庭廚余垃圾處理流程

1.廚余垃圾收集

在進行烹飪活動過程中,用戶需要完成洗、切、燒、存儲、清潔等一系列的烹飪行為,其中廚余垃圾產生主要集中在選揀、洗滌、餐后處理、餐后清潔四個階段。

傳統的設計迫使用戶重復往返于烹飪工作臺與垃圾桶之間。通過對用戶行為進行分析,發現在洗滌和餐后清潔兩個階段都需在清洗區完成。因此,此次設計將清洗區進行規劃整合(如圖3),分為水槽一、水槽二、不可回收垃圾收集區、切菜備餐區域四個部分。

a.水槽一方便用戶對于食材的選揀、分類

b.水槽二主要用于菜品洗滌,廚余垃圾收集器設計在水槽二下方,用戶在揀選、洗滌與餐后清潔過程中產生的可回收垃圾可以直接投放到水槽二的垃圾投放入口中,從而減少了用戶來回運送垃圾的次數。

圖3 清洗區功能區域劃分

c.不可回收垃圾收集區主要盛放塑料袋、廢餐具、食品包裝袋等不可回收垃圾。方便廚余垃圾進行分類,進而使可回收廚余垃圾得到充分利用,將不可回收垃圾收集區域設計在水槽一與水槽二之間,方便用戶在備餐過程中產生的垃圾進行分類處理。

d.切菜備餐區域,方便用戶在切菜備餐過程產生的廚余垃圾進行處理。

2.廚余垃圾碾碎及生化處理

此次設計借鑒了機械破碎法,在清洗池下方安裝廚余垃圾碾碎裝置。據調查顯示現有垃圾處理器的旋轉速度能達到2200-2800轉/分鐘,能保證烹飪活動中產生的各種可回收垃圾快速碾碎。同時小區內增設有機物生化處理機,粉碎后的有機物質通過管道直接運送到有機物生化處理機進行生化處理。用戶無需對廚余垃圾進行專門收集處理,從而提高廚房作業的效率,滿足用戶便捷性的需求,同時也避免了廚余垃圾存放過程中產生的各種衛生問題,保證家人健康安全。

3.廚余垃圾回收利用

送入小區生化處理機中的廚余垃圾與“產甲烷菌”一起攪拌,再經過厭氧發酵,產生富含甲烷的沼氣,進而推動內燃機發電,滿足小區住戶用電需求。發酵剩余的沼渣經過干燥,變成了改良土壤的腐殖質,用于培植各種瓜果蔬菜,從而實現廚余廢棄物資源化利用的目的。

基于用戶行為過程的家庭廚余垃圾處理系統設計,是基于用戶的使用環境來研究用戶行為特征,將用戶、廚余垃圾處理、垃圾回收利用組合成一個整體的系統。通過用戶操作行為的研究,對清洗區域進行重新規劃、布置,保證使用的便捷性,引導用戶養成廚余垃圾分類處理的習慣,塑造其可持續消費的意識。對于可回收廚余垃圾的處理,結合先進的垃圾碾碎技術及生化處理技術,通過用戶的行為使整個系統循環運轉實現資源的回收利用。

四、結語

家庭廚余垃圾處理系統是基于用戶行為的可持續系統設計,是將人看作系統中的一個重要的元素,將人、生活品質觀和可持續消費觀綜合考慮而展開的系統創新。以創造和平衡使用功能與生態價值為目標,將用戶、產品和環境作為一個整合的生態系統。通過用戶行為驅動生態系統的循環運轉,從而實現資源的回收和循環利用。這種設計不僅能滿足消費者對便利、經濟、綠色廚房生活的需要,在日常生活方式中也塑造消費者的可持續性消費意識,同時也為用戶行為過程的分析方法和可持續系統設計提供全新的視角。

[1]維佐里, 曼奇尼. 環境可持續設計[M]. 劉新, 楊洪君,覃京燕譯. 北京: 國防工業出版社, 2010.

[2]王琥. 中國傳統器具設計研究[M]. 南京: 江蘇美術出版社, 2007.

[3]魯麗麗. 基于產品回收的綠色設計與基于產品服務系統的可持續設計之比較研究[J]. 生態經濟, 2012,(7).

[4]吳志軍, 那成愛, 劉宗明. 工業設計概論[M].北京:中國輕工業出版社, 2012.

[5]柳沙.設計藝術心理學[M].清華大學出版社,2006,(7).

[6]張燾.“適當”的產品設計[J].包裝工程,2009,(6).

[7]梁政,楊勇華,樊洪等.廚余垃圾處理技術及綜合利用研究[J]. 中國資源綜合利用, 2004,(8).

[8]謝卓夫. 設計反思:可持續設計策略與實踐[M].劉新, 覃京燕譯. 北京:清華大學出版社, 2011.

[9]尚磊,劉兮兮. 室內陳設設計中的符號學研究[J]. 中國建筑裝飾裝修, 2013,(5).

J525.3

A

1002-2236(2017)06-0085-05

10.3969/j.issn.1002-2236.2017.06.017

2017-03-30

韋鑫珠,女,福建寧德人,福州大學廈門工藝美術學院碩士生,主攻設計戰略與系統創新、 工業設計等。

劉德卿)