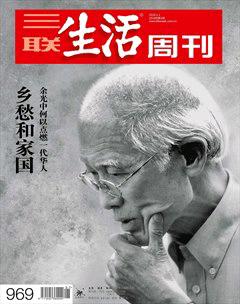

丁乙:關在格子里的理性與情感

曾焱

走進一個畫家工作室,調(diào)色板通常是引人注目的,上面堆擠的各色顏料像一件小作品,有的隨意,有的規(guī)整,是觀察藝術家個性的細節(jié)。但丁乙兩種都不是。他說自己的畫室里根本沒有調(diào)色板,直接打開顏色瓶蓋就用,“我不調(diào)色的”。

進門時候,看見丁乙正站在他那架高大的橙紅色升降機上,為墻上一件巨幅作品繪畫細部。見我們到了,他啟動開關,讓那龐然大物緩緩降落,將他從自己的“十示”世界送回到現(xiàn)實當中。

這是他的最新工作室,位于上海濱江西岸。龍美術館、余德耀美術館和西岸藝術博覽會都離這不遠,周邊現(xiàn)在是上海當代藝術新貴之地。收藏家喬志兵的喬空間與他的工作室為鄰,一墻之隔。2016年喬空間做了一個12位中國當代重要藝術家的“工作室”群展,張曉剛、劉小東、毛焰、嚴培明、曾梵志他們都是通過鏡頭或者作品,把各自工作室的狀態(tài)帶到了現(xiàn)場,唯有丁乙省事,他讓人在自家工作室和展覽現(xiàn)場之間的那堵墻上鑿了一個形狀不規(guī)整的小洞,觀眾可以直接從洞里參觀他怎么畫格子。

作為中國抽象繪畫領域極為重要的代表人物,丁乙的畫格子是他個人的符號,也是中國抽象藝術的標志符號。準確地說,他畫的是“十”字符號,從上世紀80年代末至今,一畫30年,作品系列亦命名“十示”。用的材料從畫布丙烯到瓦楞紙板、木板,粉筆、鉛筆、炭筆,畫的尺幅從幾十厘米到2米、3米、5米之巨,唯有這個看似不起眼的微小“十”字固著在畫面之上,以不受制于時間和空間的狀態(tài)堅定推進,仿佛植物生長連綿不絕。

一個為自己設限的藝術家卻從局限中獲得了前所未有的自由。他的那根阿里阿德涅之線從哪里開始?

上海的腔調(diào)

丁乙生在1962年。他小時候家住控江路,隔一條馬路,窗戶對面正好是楊浦區(qū)文化館。上世紀六七十年代,無論一座城市大小,文化館都是最吸引人的地方之一。丁乙記憶中,就有幾樣東西跟文化館特別有關聯(lián)。一是電影海報,差不多兩個星期放一部新電影,各個館畫的海報都不一樣,那么總會有幾個強的,供人品評議論一陣。另外文化館門口總有個小廣場,立著那種巨大的鐵皮宣傳牌,專業(yè)美工每半年被派過來畫一次。丁乙最愛看人畫宣傳牌,成了最大的啟蒙。“畫畫的都穿一種藏青色的長工作服,那是我對藝術家最早的印象。”丁乙說。

母親是幼兒園老師,父親是商店經(jīng)理,對他搞藝術沒有什么直接因果,但丁乙現(xiàn)在回想起來還是受父親的熏陶。他父親是一個動手能力特別強的人,家里的家具、家人的衣服都是他親手做。“最神奇的呢,是他有一次不知道從哪里弄來一些那時候很難見到的油畫原料,在家用大概半個月的時間,臨摹了《紅色娘子軍》一張圖畫,就畫在一塊纖維板上。我跟同學吹噓,說我爸爸也是畫畫的,人家不相信,我說那你今天下午幾點站到我家窗戶下面來。我家住二樓,我跑回去站到窗口,拼命把畫舉出去給他看。”

幸運的是,丁乙高中畢業(yè)時重新有了高考,上海本地藝術專業(yè)的學校恢復了幾個,好的像上海大學,接下來有輕工業(yè)專科學校、紡織工業(yè)專科學校和上海市工藝美術學校,結果他考上最差的美校。“那也不管了,總算開始了很專業(yè)的訓練。我那個時候所有的夢想就是要做藝術家。”

他們那輩藝術青年心目中最好的藝術家,相當于現(xiàn)在所說的超級偶像,是陳逸飛、魏景山這些在上海油雕室從事主題創(chuàng)作的專業(yè)畫家,油畫《攻占總統(tǒng)府》當時名揚全國。至于后來成為丁乙傾力一生的“抽象藝術”,丁乙說,他第一次知道這個詞已經(jīng)是考進美校之后了。

他在美校讀裝潢設計,就是現(xiàn)在的平面設計。那時候國家重視外貿(mào),因為做產(chǎn)品出口要跟國外學,對設計類的學校就有一些鼓勵政策,比如學校圖書館可以訂閱國外雜志和畫冊。丁乙經(jīng)常混到老師的圖書室去,開始接觸到一些西方藝術。“最早大概是1981年,我買到一本《西方繪畫簡史》,只有幾張彩色圖,其他全是這么小的黑白圖片。不過同時期國外來的展覽在上海還蠻多的,比如‘法國250年繪畫,好多人從外地趕過來看它。”

這個法國繪畫展覽對中國一代藝術青年幾近文化啟蒙,幾個和丁乙年齡仿佛的藝術家都曾在我們采訪時,提到與此展相關的難忘經(jīng)歷。曾梵志說他1981年17歲,一個人背個挎包從武漢到上海坐了三天三夜的船,為的就是趕去看這個展覽。和外地藝術青年比起來,生活在上海的丁乙他們就頗為優(yōu)越了。

丁乙印象中,80年代初的學畫階段挺混亂。“那個時候學印象派,余友涵給了我最大的啟蒙。他那時候就研究塞尚,現(xiàn)在也是一個塞尚專家。他說你理解了塞尚就理解了現(xiàn)代藝術,如果塞尚這關過不了,就還是在傳統(tǒng)的意識里。所以關于西方繪畫,我實際上是從兩個人身上學來的,一個是塞尚,還有一個是郁特里羅(Maurice Utrillo)。為什么呢?因為郁特里羅從來不畫陽光,他都是畫陰天的。學生時代年輕,很容易被這種情感打動。還有呢就是他畫巴黎街景,我在上海能夠找到很多相似性。”

余友涵后來是90年代中國前衛(wèi)藝術運動中著名的“政治波普”藝術家,當時在丁乙就讀的工藝美校當老師。余手里有一本郁特里羅畫冊,丁乙特別想借來臨摹,有一次終于跟他開了口,他說那就借一個晚上吧。學校宿舍要按時熄燈,丁乙偷跑到學校食堂,一晚上沒睡覺,臨摹了三張畫。后來他還常去余友涵家求看那本畫冊,拍成照片帶到上海街上去找相近的構圖。丁乙至今堅信是那本畫冊讓他真正認識了西方藝術。“1982年我再去上海美術館看本地創(chuàng)作展覽,就覺得自己不要看了,哎呦那些技法太差了。”

丁乙對郁特里羅的追隨,往內(nèi)心深處,恐怕也不止于臨摹街景。郁特里羅生活在19世紀中期到20世紀早期,正是巴黎作為西方文化中心,各種藝術和主義如巖漿迸發(fā)的幾十年。他是蒙馬特女畫家蘇珊娜·瓦拉東的私生子,人們猜測他生父可能是夏凡納、勞特累克或者雷諾阿當中某一個。因為從小住在蒙馬特,郁特里羅和“洗衣船”時期的畢加索等人一度廝混,但他對周遭變來變?nèi)サ乃囆g潮流卻毫無興趣,幾十年只畫巴黎街景,落伍與否,成功與否,不以為意。在亂花迷眼的激變時代,幾十年執(zhí)著于一件事,這本身就有迷人之處。丁乙后來30年畫“十”字,有一點郁特里羅的精神性。

《十示》開始了

1983年丁乙被分配到上海玩具廠設計科。白天做產(chǎn)品包裝設計,下了班,還是想做純粹的藝術,于是他在復旦大學對面租下平生第一個完全屬于自己的工作室。說是工作室,其實就是一個能夠獨自待在那里畫畫的地方,“本地農(nóng)民房,大概6個平米,有個小桌子,有張上下鋪,下面睡人,上面放畫”。

分配那時候基本就是定終身。丁乙清楚,如果自己不想放棄職業(yè)藝術家的夢,唯一出路是考學,否則一輩子就在工廠了。

1985年他去考上海大學美術學院油畫系,沒中,第二年改考了國畫系。“考國畫其實是權宜之計。那時候我覺得自己的油畫已經(jīng)非常好了,根本看不上油畫系那些老師的畫,可是我又考不上。”他后來發(fā)現(xiàn),反而國畫系的老師資源好,學生上書法和篆刻課,全拉去上海中國畫院,董衍芳教篆刻,韓天衡教書法,都是書畫名家。

1988年,畫出未來代表作“十示”系列第一張的丁乙,國畫系剛讀到第三年。他給那幅畫取名《紅黃藍三原色》。“我就畫了一個最簡單的十字結構,最后像一張網(wǎng)一樣。沒有什么反響,周邊同學都覺得看不懂你怎么這樣畫。”方法是用鴨嘴筆,把顏色一層層涂上去,像印刷品一樣,很理性很冷靜。在那以后,不管何種底色,他畫面的組織結構都以“十”字為基本,“好似磚塊之間的水泥、兩根繩子打成的結、蘆葦草編或是岔路口”。他將每一幅畫都以標題“十示”連同創(chuàng)作年份的方式來命名,比如《十示2017-8》。

第一次見到丁乙作品的人,大都想問一個問題:為什么畫“十”字?和宗教有關嗎?答案其實特別簡單。他早年在美校學平面設計,進工廠后做包裝設計,而印刷中標示尺寸的標記就是“十”,他每天都見,就有了想法。

“有點像是宣言式的創(chuàng)作。我做了很多草圖,也寫過一些札記,覺得一定要從西方現(xiàn)代主義和中國傳統(tǒng)繪畫中走出來,找一條自己的路。”他當年的宣言是這樣表述的:“一、讓繪畫不像繪畫,將與設計的結合作為一種突破;二、自動主義原則,對結構進行理性思考,對顏色不做理性選擇,使繪畫在最刻板的前提下有一定的自由度和偶發(fā)性;三、包括標題均不提供任何故事性,隔斷觀看者插圖習慣的‘意象聯(lián)想模式,回到純粹的畫面欣賞。”

外面的時代大背景是“八五新潮”,即上世紀80年代中期以學習西方現(xiàn)代主義為特征的美術運動,一直持續(xù)到80年代末。丁乙現(xiàn)在被視為中國內(nèi)地抽象繪畫的先驅者,前衛(wèi)的“八五新潮”運動的一員。但丁乙自己對此不完全認同。在采訪中他回憶,中國當代藝術那幾年實際上是處于一種亢奮、騷動和無序的狀態(tài),而他不太喜歡“有點像運動的意識形態(tài)濃厚的藝術”。他想用自己所認為的理性方法,來抵御外面的喧囂和非理性——但事實上在“八五新潮”的思想主張中,“理性”恰好是最重要的那個關鍵詞,運動給人的實際感受卻走向了悖反。

不管如何,丁乙在他第二個小工作室里完成了這樣一幅對他也對中國抽象藝術具有界石意義的畫作。整個上海大學的四年,他也都在那個工作室里畫畫,在虹橋區(qū)古北路上。“很奇怪的一種過街樓,樓下過路,樓上住人,我必須要先通過樓下修自行車老頭的地方才能上去自己的房間。那個時候能租到的也就這種房子,公房不可能有多余,每家住房都很緊張。”面積比早先大了一倍,12平方米,斜坡屋頂,坡下那塊低矮空間只能放放雜物,所以他畫畫的地方還是很小。租金15元并不便宜,當時一個人的工資普遍也就30元上下。

把想象和激情約束在一個個精確重復的“十”字中,丁乙開始了他這場事先設計、宣言并且長達30年尚未結束的藝術實踐。某種意義上,這也是一個安靜的漫長的被丁乙本人稱為“工作”和“長跑”的繪畫行為,可以當它是一種去除了全部意義的觀念,也可以當它是一場表演。

精神來自精確

2017年10月6日,紐約古根海姆美術館,中國當代藝術展“世界劇場”開幕。這個展覽被解讀為北美迄今最大規(guī)模的中國當代藝術展,意圖在中國當代觀念藝術、全球藝術與歷史語境之中做新的話語構建。從開幕前紐約動物保護群體對幾件作品的激烈抗議,到開幕后對到底什么作品可以代表中國當代藝術30年面貌的議論紛紛,展覽一直被置于各種話題之下,參展者和未能參展者都備受關注。

一個月后,沿著古根海姆著名的螺旋樓梯一路往上,我在展覽中看到丁乙有兩件早期的“十示”也在其中。之前讀到的報道中幾乎沒人提到丁乙,他不在任何一個話題中。兩幅1991年的作品,單獨掛在一面白墻上,醒目但又很收斂。在中國當代藝術的重要國際展覽,或者所謂的歷史性場合,丁乙總是那個既在場又不在場的人。他曾在一次采訪中把自己和中國當代藝術之間這種奇怪的關系描述為:“我是一個品種”,但“我不是明星”。

1991年的丁乙剛被分配到工藝美校,離開工廠當上了老師。他也換了第三個工作室,這次是在上海延安路高架橋對面一個院子里:延安西路許家宅。那幾年,北京有了“玩世現(xiàn)實主義”和“政治波普”,上海在華山藝校辦過裝置藝術展,身在美協(xié)體制外的藝術家也可以賣點作品了。丁乙和那些發(fā)誓以純粹藝術為畢生追求的前衛(wèi)藝術家們一樣,經(jīng)濟條件略微好轉。搬到許家宅沒多久,他把先前租的一間15平方米換成兩間15平方米,還加租了一個廚房。從決心做職業(yè)畫家那天起,丁乙對擁有個人工作室這件事就表現(xiàn)出一種特別的專注和投入。即便現(xiàn)在,他還是喜歡去參觀大藝術家工作室,他認為“通過工作室可以了解藝術家是怎么想問題的”。

許家宅階段丁乙開始畫比較大一點的畫。沒有畫案,把兩個長板凳拼在一起,為此被迫長時間保持弓腰繪畫的姿勢。生活一成不變就像他畫面的“十”字一樣。只要不去學校上課,都是早上11點起床,12點開始工作,直到晚飯時候。中間放松的方式是騎自行車去最近的天山電影院,碰到放什么就看什么,回去接著畫,到凌晨四五點鐘收工。紐約古根海姆美術館墻上的那兩件作品,就是在許家宅以這種方式畫出來的。

到今天已經(jīng)是著名藝術家的丁乙仍然保持過去這種規(guī)律的工作習慣。他很少社交應酬,非去不可的展覽開幕式盡量不留下吃飯。原則上每天早上10點到工作室,中午叫外賣,午睡后繼續(xù)工作,晚上11點回家吃晚飯,12點開始畫他的小尺幅紙上作品,凌晨2點收工。這些紙上作品并非大畫的草圖,而是另一種狀態(tài)下的創(chuàng)作。“白天我在畫室要站著工作11個小時,晚上回家可以坐在椅子上畫畫,就換了一種更加直覺的思考方式。一幅小件紙上作品,一般我可以用兩天完成,如果有什么新想法,能隨時看到實現(xiàn)效果。”

2017年9月29日,古根海姆美術館中國展開幕的前一個星期,丁乙在泰勒畫廊紐約空間(Timothy Taylor)的個展“黑與白”也開幕了,展的就是他近期16件紙上作品。像丁乙說的,小尺幅更能看見藝術家即時的微妙調(diào)整,以及更敏感的視角。

在丁乙看來,熟練是藝術家的敵人。“最早我的畫注重精確性,所有我繪畫的精神都來自這種精確。后來因為天天那樣弓著,腰很快直不起來了,沒有辦法持續(xù)。我為自己找很多理由來化解,說精神的力量可能也不一定來自精確,然后就開始我說的‘口語式階段,不再精致地處理畫面,有隨意的東西進來。但沒過多久我感覺到問題,一放松下來的狀況就是我形容的高山滑雪一瀉千里。過于熟練導致畫面膩味。為了阻止這種熟練,我開始用雙線,比如本來一個‘米字結構4筆解決了,我改用雙線勾拓,把它變成8筆,每個單元都是小的筆觸。”丁乙說起1992年相當關鍵的自我沖突和自我解決。另一種他用來阻擊熟練的方法,是改用生布來畫,即不做底的畫布,這樣迫使自己沒辦法快速和流暢,重新回到理性和精確。

對材料他變得愈發(fā)敏感,比如在布面丙烯里面,用上了粉筆、木炭、墨和鉛筆。這個階段的第一張畫“紅色”,在紅底上用了白色顏料和黑色木炭來畫柵格。他是晚上開畫的,畫到中間發(fā)現(xiàn)木炭和丙烯無法融合,用什么來替代?想到了粉筆,就是老師寫黑板的那種粉筆。工作室里沒有,他又著急驗證新想法,情急中看到墻角有根藥蟑螂的粉筆,拿過來就用上了。由蟑螂筆助力的這件作品他一直留在自己手上,沒舍得轉手。

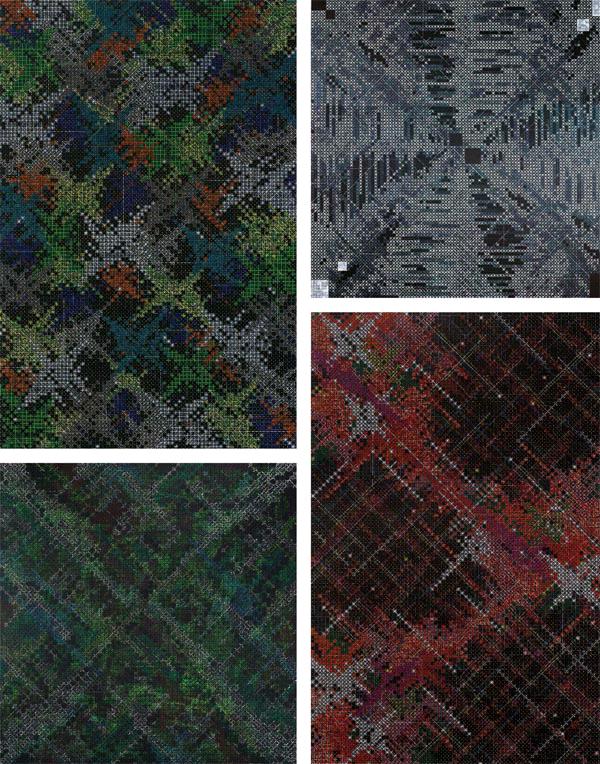

那時所有人都說他的作品像布料,于是有一個階段,大約1997、1998年,丁乙就直接用蘇格蘭格子布作為畫布,目的是利用布面已有的網(wǎng)格和十字。離他最近的一個大布店在天山路上,他差不多兩周要去逛一次。營業(yè)員看熟了他的臉,見了就打招呼,又來了啊?大概以為這是個生意不錯的裁縫。

丁乙把找布比喻為找風景,要合適的顏色、厚度和門幅。有相當長一段時間,他的作品畫幅固定在1.4米×1.6米,那其實就是量體裁衣,因為成品布料的最大門幅只有1.45米。為了畫2米大畫,他開始向工廠訂制布料,工廠規(guī)定100米以上才能上機,他也咬牙下單。直到現(xiàn)在畫室倉庫里還堆了好多布料,都是當年剩下的。

十年讀城

上世紀90年代中期,丁乙的第四個工作室換到了華師大附近的大渡河路,二室一廳,一直使用到1998年他結束租房生活。那年丁乙成了有錢藝術家,在上海大學附近的城鄉(xiāng)接合部買下一幢三層獨棟,這個商品房小區(qū)是上海最早推出的Townhouse,每一層都有60平方米,丁乙把三樓做成了畫室。他有了孩子,過上安穩(wěn)居家生活,偶爾進趟城,幾乎和上海市中心的市井繁華隔離開了。

有一天溫哥華一位美術史教授來工作室探訪,聊天中對丁乙說,自己看到的上海非常有力量而且充滿生機,特別像30年代的巴黎,但是在你們的畫里面看不到這些感覺,好像你們都在畫自己的世界,和正在變化的時代沒有關系。

“這話一下子就打擊了我。”丁乙說。他有點驚慌,幾乎是立刻決定了,要把工作室再搬回市區(qū)。1999年他在蘇州河邊找到了一處老房,西蘇州路1131號,原來是30年代英國人設計的倉庫,他找來香格納畫廊、東廊藝術,還有藝術家張恩利、韓峰等人,一起把整棟空間分擔下來。“那地方現(xiàn)在已經(jīng)被拆掉,變成了地產(chǎn)樓盤。”他們隨后都搬到了莫干山路,那里現(xiàn)在是上海有名的畫廊藝術區(qū)。

每天從郊區(qū)的家進城到工作室,丁乙一路目睹上海城市最瘋狂的增長和開發(fā),他強烈感受到轉型時期的城市對創(chuàng)作的刺激,于是形式主義畫家不做了,由此開始長達12年的“熒光系列”。“那時城市在我眼里就是熒光色和金屬色,就像夜景中的霓虹燈一樣閃爍,混亂和無序,折射了物質(zhì)化的時尚和繁榮。”

從決意要做研究型的形式主義畫家,轉而以藝術關注變化中的城市問題,視覺上愈來愈喧嘩,對于過去那個冷靜疏離的丁乙而言,可謂一次自我別離。

不過他的繪畫邏輯還是留在“十”字系統(tǒng)之中。新作品數(shù)碼感很強,但他并不用電腦做輔助草圖,手稿也不再做,也不再使用尺子、膠布這類工具,所有東西都在他腦子里,以對角關系建立、繁殖、擴張,然后徒手對應在畫布之上。“數(shù)字化是現(xiàn)在的社會表象,我用它的語言,但我不用它的工具。”丁乙對自己的選擇很確定。

2011年的“黑白”系列可以說是他再次重新看待城市的結果。把畫面的色彩轉化為黑白或暗色,同時,也把畫面里的組織方式放大。有些畫面像在繪畫星空和宇宙,藝術家顯然想以無論心理或物理上都更遠的距離來看熟悉的城市,哪怕有人看來難免“生硬”之感。

材料上的敏感還在延續(xù)。2014年底,丁乙把畫布和布料換成了木板,這個變化始自2015年他在上海龍美術館西岸館準備個展“何所示”的那段時間。近3000平方米,位于主入口處的展廳高逾10米,西岸館高大的水泥巨制所形成的空間壓迫對于架上繪畫幾乎就是一場“災難”。看完場地,丁乙就想一個問題:我怎么戰(zhàn)勝它?他覺得還是用純粹的繪畫,不加入任何裝置作品。灰色墻體冷冰而堅硬,用畫布打不過它,他想到了木刻繪畫,用木板對氛圍與實體的影響,用平面之下隱藏的內(nèi)容來控制場域。

這組作品使用了椴木密壓板,每塊長2.4米、寬1.2米,可以幾塊拼成正方或長方的巨大尺寸。質(zhì)地硬朗,足以讓他用深刻入里的方式與之對抗。木刻繪畫和版畫制作技法不同,在試驗過程中,丁乙遇到的最大問題是如何消除木刻在畫板上留下的白色痕跡。他試著為木板做基底,一層不夠,就兩層、三層……在木質(zhì)表面堆積數(shù)層顏料,鮮橙、墨綠、大紅和大黑,再以棱形、弧形和方形三種刻刀,運用不同的方法和力道在畫面上劃出線條,劃過厚涂的顏料層,刻入底部木板表面,或深或淺,既開放也隱藏,最終由色彩控制畫面進而自然形成他經(jīng)典的“十示”結構。

6個月后,10幅高約5米的新作——《十示之2015 1-10》被整齊排列在龍美術館巨型展廳,這是他每天工作15個小時的成果。新作中有5幅為紅色調(diào),另5幅為綠色調(diào),觀眾可以清楚看到兩組系列如何各自由簡而繁發(fā)展。

2017年5月12日,丁乙又在倫敦泰勒畫廊舉辦了他的最新個展,仍是探索木刻和繪畫之間的微妙反應。丁乙表示他想在新作品中“塑造某種正在萌發(fā)的力量,而不是已經(jīng)發(fā)散出去的”。英國藝術評論人赫蒂·朱達(Hettie Judah)則說,丁乙的近作體現(xiàn)出一種加速感,雖然他的創(chuàng)作速度并沒有變化。

作品的超大規(guī)模和對木刻的使用,讓丁乙在看似重復中又一次進入到新形態(tài)。沒人知道“十示”最終會在哪里停步,丁乙說,他也不知道。