天外昂首 藝林獨步

——再賞朱復戡書法篆刻藝術

文_ 馮廣鑒

我本江南一布衣,自幼愛好書畫刻。

聞之先輩諄諄言,書刻先須通金石。

青銅白玉石刻畫,窮究深研不忍釋。

跋履山川訪名器,博覽精鑒識寶物。

詳察紋飾辨年代,縱觀文字溯骨甲。

埋頭苦讀許慎書,象形會意細咀嚼。

九千三百五十三,連首帶尾腹中納。

信手寫來大小篆,史籒李斯似舊識。

漢魏以降重行草,草書本由篆書出。

以篆作草宗張芝,出入羲獻復顛旭。

學畫初學閻立本,山水獨喜荊關法。

浸淫于茲年復年,怡然自得忘歲月。

—朱復戡 《白頭吟》

最近,《中國書畫報》登載薛軍先生的文章《莫讓浮云遮望眼—對林散之書法藝術價值的再認識》中提出了一個嚴肅的問題:“在政治文明、學術昌盛的今天,如何評價一個書法家的藝術價值?以怎樣的書法藝術審美標準來進行評判?”文章說,我們總不能以“官本位”的思想,先入為主,看他當過什么官,在書法組織任過什么職,以所謂的“知名度”來衡量其藝術價值—“按官論價”!文章呼吁對一介布衣書法家林散之再認識,筆者完全認同!筆者由此聯想到,對在那個特殊的年代離開大上海,蟄居泰山一隅僅8平方米的過道南屋里20多年,晚年又回到上海的布衣書法家朱復戡的藝術價值、藝術貢獻也應當再讀、再認識。

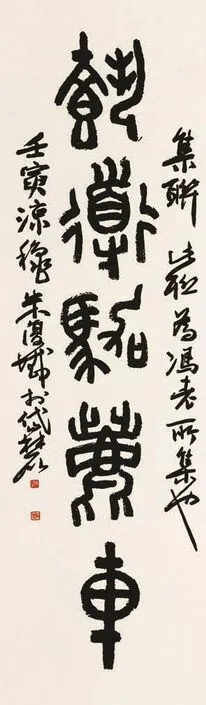

1.朱復戡 學到老

2.朱復戡 等閑白了少年頭

3.朱復戡 海岳雙棲

4.朱復戡 龍飛鳳舞

5.朱復戡 車如流水馬如龍

一、研臨石鼓,別開面目

20世紀初,康有為“尊碑抑帖”的書學思想影響甚廣。海上書派的代表人物吳昌碩,“曾讀百漢碑,曾抱十石鼓”。朱復戡承家教,4歲起習毛筆字,6歲臨習石鼓文,7歲時寫石鼓文集字聯,受到吳昌碩夸獎。12歲時師從南洋公學(交通大學前身)總理張美翊。朱復戡縮臨石鼓文全本,是由張美翊首倡,張要他“必須審定釋文,不使稍有罅漏,貽笑通人”。張治藝態度嚴謹,對朱復戡影響甚深。直至1922年,遵張美翊所囑,朱復戡全臨石鼓文,可考的有兩通。其縮摹石鼓文,每鼓皆有釋文、跋語,對石鼓文輾轉流傳的歷史十分清楚。1922年9月24日,一香居士張頤(亦湘)跋朱復戡書石鼓文,給予贊揚:

晚近書獵碣文字者,首推吳老缶,老缶固老作家,然偶有獷猂之氣,欲以此炫流俗之目也。今觀靜龕此冊,縮其結構,筆筆清勁不懈而入于古,蘭者空谷,無言自芳,見識洵高人一等哉。

壬戌八月四日一香居士張頤時與靜龕同客海上

張美翊1923年5月23日致函朱復戡,給予激賞:

屢展賢所摹石鼓,鸞翔鳳翥,異于王虛舟、錢十蘭之墨守;亦非鄧完白、吳昌老之變態。今賢以容易出之,殆天授矣。然仍須加以人力。……

1923年7月5日,張美翊又題朱復戡縮摹石鼓文:

余所見石鼓文摹本,前如鄧完白,近如吳昌碩。鄧出秦刻石,吳參鐘鼎文,皆絕作也。……朱君百行,縮摹此冊,黑文者阮本,飛白者姚本。方整勁挺,純乎不鉤之鋼,篆文寫以飛白,尤曠古所未見,神明變化存乎?其人當于鄧、吳而外,別開面目。弱冠之年,所詣至此,進境未可量也。

老師褒獎學生,于鄧石如、吳昌碩“絕作”而外,別開面目,進境未可量。張致函好友馮君木、顧鼎梅,推薦朱復戡。

由此可見,當時對朱復戡此臨本評價很高。但所摹石鼓文的范本,并非善本。至1923年5月,朱復戡又刻“十鼓止載數駱駝”印,并完成石鼓文全文刻石(邊款)。

1962年,朱復戡于岱麓書安國氏藏宋前拓石鼓文一通,自跋云:

寧波范氏天一閣藏北宋拓石鼓文,著名環宇,稱海內第一孤本。嗣后此本竟成復刻。……一代大師吳缶廬書學石鼓,數十年來,別開宗派。逝后翌年,此拓始出,缶老未及一見,孜孜一生,所摹寫者,乃阮氏復刻本也。頃加校對,乖誤孔多,深資遺憾。其門徒輩依樣葫蘆,未能有所糾正,以誤傳誤,貽害后人,豈淺鮮哉。

6.朱復戡 石鼓文集聯尺寸不詳1962

朱復戡先生對一代大師吳昌老書石鼓文未及取善本,門徒輩依樣葫蘆,以誤傳誤,深為遺憾。他治藝謹嚴,對石鼓文的文化背景窮究深研,不迷信,不盲目,取法乎上,最終取安國氏北宋拓本為善本,不愧為大家風范。

二、精研金石,獨具匠心

金石文化的學習與研究貫穿朱復戡先生的一生。學習書法,他從臨習石鼓文入手,繼而大篆、小篆、詔版、魏碑、隸書、行草。弟子請教先生如何寫大篆,他說:“予寫大篆,先寫《毛公鼎》,取其藏鋒,復寫《盂鼎》,取其露鋒,又寫商器銘文,加進捺腳。如做菜一樣,光是單味不好,要多加作料,得‘復味’。”他還說:“我把《說文》九千三百五十三字,記得滾瓜爛熟;又把石鼓、詔版朝夕摹寫,由此基礎再上溯三代金文。”先生還用七律《答問》回答上海美專時的學生、華東師大教授黃若舟:

商周甲骨與鐘鼎,大篆通稱古籒文。

直下雄渾收玉著,縱橫挺勁拔鋼筋。

揮毫落筆鋒棱藏,用墨隨心枯濕分。

問我如何寫大篆,別無訣竅可云云。

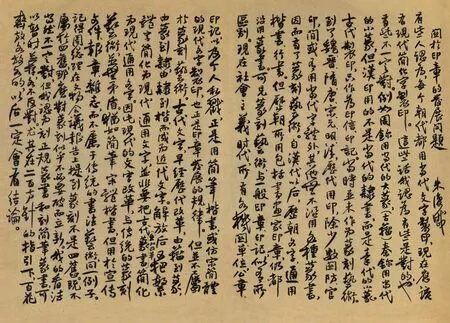

7.朱復戡 關于印章的發展問題31cm×78cm1964

一首詩簡要鮮明地將大篆的源流以及書寫用筆、用墨、結體、氣韻等描述得清清楚楚、明明白白。朱復戡先生精通“六書”,精通古文字,于金文,他會寫又能識,在國內是少有的。1949年秋,朱先生批閱《鬲室舊藏夏商周漢彝器考釋》一書(見《朱復戡墨跡遺存·論書卷》107—114頁),對亞鳥觚、貝簋、白侯父盤、海馬葡萄鏡等青銅器中的銘文、紀年、出處、制作、歸屬均做出詳盡的考證,并與所見其他同類器物做比較,題寫釋文、跋語10則,另有前言與后記4則,足見其眼界之高超、學識之淵博、功力之深厚。隨著考古發掘出土的青銅器增多,先生博覽精鑒,考證摹寫并題跋。1978年秋,《朱復戡大篆》面世,1980年香港海鷗公司又隨之出版。全帖對新出土的28件青銅器上的銘文重新摹寫,注明釋文、出土地點,并對器物制作與銘文題寫評語。一器一幅作品,或疏朗清逸,或瘦硬健勁,或樸茂渾穆,參照原銘,更有創作,盡展先生才智。

集終生研究金石之功力,應中華青銅文化復興公司之聘請,朱先生于耄耋之年精心創作了中華寶鼎、榮氏寶鼎、九龍五鳳寶鼎、震澤神黿、誠則靈鐘、虛云寺鐘等青銅重器多種,分別陳列于上海、無錫、香港以及美國夏威夷等地。其器型、紋飾設計和大篆銘文撰書均出自先生之手,古穆、莊重、典雅。2000余年前秦二世《泰山刻石》,共223字,歷經磨劫,僅存10字殘石;《嶧山刻石》僅存仿刻,且有殘缺,形神全失。先生考證補齊文字,按照李斯筆意,復書舊觀,乃斯后一人!1987年春,香港友人宋祥庭致函朱復戡云:“在臺灣,先生被大師(張大千)指名為近代史上金石、書畫、青銅器權威家。”(《朱復戡金石書畫》,上海書畫出版社,2014年第1版,219頁。)此可謂名副其實。

8.朱復戡 魯迅詩句尺寸不詳1985

9.朱復戡 臨秦始皇詔版101cm×55cm1983

三、深研“二王”,以篆入草,另辟蹊徑

草書是朱復戡先生書法藝術的重頭戲。他以石鼓、大小篆為根底,行草書從近人沈曾植、吳昌碩入手,尤喜明末三家黃道周、倪元璐、王鐸,進逼晉唐,“出入羲獻復顛旭”(《白頭吟》)。先生極重書函,較之大幅作品尤其上心。《朱復戡墨跡遺存·行草書札卷》與《朱復戡墨跡遺存·行草詩詞卷》收錄朱先生信札100件、詩詞手稿126件,多為行草書,亦有草書。書寫對象與內容不同,書寫形式與書寫風格亦不相同,既有精心嚴謹之作,亦有率意、輕松、性情之作。《致戴季陶書》拒絕所謂“規勸”,情緒起伏波動,字勢先沉穩雄健,隨之瀟灑奔放,而后氣勢凌厲。《致冷翁(馬公愚)書》,邀老友吃大閘蟹,信筆而書,收放自如,用筆用墨疾徐濃枯變化豐富,韻味無窮。《致鄭亦橋書》,灑脫自如,點畫靈動,方圓兼備,神采飛揚。先生筆精墨妙之作,若置入晉人書札之中也不會遜色!《白頭吟》《南海康師遷葬感賦二律》《五律·別南屋》《老友劉大師(海粟)屬書上嚴老八秋大壽》《螃蟹》等手稿也都是力作。

朱復戡先生書法由碑及帖,進而碑帖相融,獨具面目。他尊崇“二王”,從青年時代開始日習《戲鴻堂》帖,于《十七帖》和閣帖中張芝、王羲之的傳本作品深入研究、考證,兼學章草、顛旭的狂草。至50歲前后,先后跋《澄清堂帖》20余則,跋《館本十七帖》30余則,并作《論二王書》。題跋中慧眼辨原帖之真偽,考證有關史實,評論其書法優劣,臨帖再題跋評語,涉獵內容豐富。其書法多擬“二王”筆意,既有書卷之氣,更有金石之氣。他曾說:“較羲之、獻之,我多活了幾十年,應該比他們寫得好。”“逸少沉著雄健,子敬瀟灑奔放,合而兼之便當勝藍。”可見他的自信與雄心。

積聚大半個世紀書法研究和創作的實踐經驗,于20世紀80年代初,先生創作完成了《朱復戡修改補充草訣歌》《朱復戡草書千字文》等草書經典著作。舊本《草訣歌》字太少,內容不夠全面。《修改補充草訣歌》既是草書理論著作,又是學習草書的范本,集指導性與藝術性于一體,若無曠世之才,實難完成此曠世之作也!

朱復戡先生的草書,以篆入草,用篆之筆書寫“二王”一路的草書,形成了“個性獨具的金石氣象濃郁、蒼茫渾穆、沉雄勁健、險絕奪人、法度謹嚴、內涵豐富、韻味無窮的草書風格”(《朱復戡藝術研究文集·第二輯》,281頁)。國畫大師劉海粟1976年復函朱復戡稱贊:“余愛君狂草,夭矯蒼勁,不可端倪。祝枝山、傅青主弗足道也。”(《朱復戡金石書畫》,上海書畫出版社,2014年11月第1版,216頁。)

10.朱復戡 致劉海粟信札尺寸不詳1975

四、取法乎上,篆刻藝術自成宗派

于篆刻藝術,朱復戡先生青少年時代受趙子謙、吳昌碩影響,“年未二十,馳譽海上”(《朱復戡藝術研究文集》,上海書畫出版社,2007年第1版,208頁)。其篆刻作品追仿吳昌老者,往往亂真。具有遠見卓識的吳昌老讓天才的后生取法乎上,力追秦漢,走自己的路。

印從書入,是朱先生變法創新的基點。他對弟子說:“刻印先寫好字,寫字須先通文字學。”“你的字寫多好,印就能刻多好,印從書入。”(《朱復戡墨跡遺存·論書卷》,上海書畫出版社,2009年1月第1版,150頁、154頁。)先生的書法修養極為全面,石鼓、大篆、小篆、詔版、隸書、大草、章草、魏碑,諸體皆擅,無所不精。先生精通文字學,對不同風格的古文字進行改造,為我所用,還精通金石學,于鐘鼎彝盤、古璽封泥、石鼓銅詔、鐵權瓦量,無所不通。

師法秦漢,上溯兩周,治古璽而自立門戶。步入中年的朱復戡脫離了趙子謙、吳昌碩的路子,直入周秦、兩漢,于周秦古璽用力至勤,熔鑄百家,逐步形成直追三代,高古、挺秀、渾厚的鮮明風格。1950年前后,為上海的收藏家汪統精心創作了眾多篆刻作品,集成了《復戡印集》,擬秦模漢,規模古璽,出神入化,超越前賢。“他的模古璽作品,樸拙恣肆,大膽殘破,筆斷意連,天真爛漫,拙中求巧,厚中富秀,既得古璽氣息的古氣盎然,又得其章法潤澤之自然。”(《朱復戡藝術研究文集》,上海書畫出版社,2007年12月第1版,142頁。)沙孟海在《朱復戡篆刻》跋中驚嘆:“《復戡印集》(指早年《靜龕印集》—筆者注)中,多擬璽之作,峻茂變化,殆欲雄視一世!”20世紀70年代在致朱先生函中盛贊:“當今書刻,尤以治古璽者,應推老兄第一,并非面譽。”(《朱復戡藝術研究文集》,上海書畫出版社,2007年12月第1版,211頁。)

以書入印,以畫入印,在邊款上做文章,機杼獨出。朱先生極富創造性,將書法藝術、繪畫藝術、裝飾藝術與篆刻藝術融為一體。款識文字于甲骨、金文、詔版、魏碑、行書、大草無所不及,縱刀如筆,盡現筆情墨趣,儼然一幅幅微縮的書法神品。刻畫人物、佛像、山水、龍鳳、龜鶴則惟妙惟肖,富有生機,又儼然一幅幅亦工亦寫、形神皆備的圖畫。而其于青銅、古玉、漢畫、晉磚,亦是信手拈來,為我所用,巧妙安排,異彩紛呈。

篆印藝術為朱先生之獨創。先生80歲以后不再操刀,但筆力至終不衰。他善動靈機,一改篆刻先篆后刻的常規,只篆不刻,以筆代刀,以紙代石,以篆寫的手法表現刻的神韻,獲得印蛻效果。先生的“篆印作品,即使一字之偏旁部首甚至一個點畫,皆追根求源,以三代鐘鼎、兵器和秦權等形制納入篆印;以商周銘文、秦漢刻石圖紋為邊款;將英文古篆化,旁圍云紋,中西結合成印;以青銅紋飾設計印紐;以精確之考證改動古璽印;以嚴謹務實的態度自改印作。造詣之深,令人嘆服。”(《朱復戡篆印墨跡》后記,上海遠東出版社,1995年12月第1版。)

11.朱復戡 自作詩調濟南賦別岱岳94cm×34.5cm1985

朱復戡先生的篆刻由繼承至發展創新,其藝術成就雖不能與一代大師吳昌老相侔,但他“雄視一世”(沙孟海語),“度越前人”,“自成宗派”(馬公愚語),因而確立了他在20世紀印壇開宗立派的大家地位。

朱復戡先生極重修為,教育弟子:“要扎扎實實地做學問。勢利觀點我從來反對。”他學識淵博,諸藝兼修,其繪畫以深厚功力的書法為根基,融合了八大山人的簡潔、石濤的灑脫、吳昌碩的渾厚,擅作人物、山水、花鳥,題材廣泛,技藝精湛。

作為文人的雅好,又有豐厚的國學修養,朱先生善于吟詩填詞,或自詠自嘆,或抒情述志,或友人唱和酬贈,或贊美祖國山川,或題繪畫作品,或評論書法藝術,或教誨弟子,涉獵廣泛,且有高深的造詣。單從文學的角度來看,先生的一些作品堪稱傳世的佳作杰構。

綜觀朱復戡先生的藝術人生,身為一介布衣,卻神馳珠穆朗瑪,醉心于藝術,于金石、詩、書、畫、印諸藝皆擅俱精,匠心獨運,開一代宗風。他無疑是一座藝術豐碑,是一部尚未讀透的藝術巨著。再讀朱復戡,進一步研究朱復戡藝術,對于確立書法藝術的評判標準,對于求實客觀、公平公正地評價書法家,對于書法藝術事業健康發展和進一步繁榮昌盛不無裨益。