繢事蠡說

文_陳建用

繢事于我,是一種觀照世間萬象、回視自心的一種參悟方式。人非圣賢,不敢說自己無功利之念,但我更癡戀“我行我素”,借繪畫滌心煉性,蠲蕩瑕穢,以平面的形式來闡釋自我情愫和生命體驗的立體,成就自己內在的同時,亦給人以美的熏陶和善的啟迪。我認為,這就是繪畫的神圣與意義所在。

我繾綣于孤寂、清淡之境,一片輕云,一泓水波,不沉重亦不輕浮,如鏡中花、水中月。這就是我追求的審美意態。在繪畫過程中,我力圖運用自己的敘說話語,在有限的空間里來踐行自己對生命的體認和對審美價值取向的無限追求。與其說當初是為了“叛逆”習尚流俗,不如說是為了皈依“自我”。我畫作中流淌著的空疏靜寂、凄清幽曠的氣息,與我舊游的心緒遙相應接。我敢確定,獨自陶然的清冷岑寂,是源自自己潛藏的悠遠的內心體驗。可否說,繪畫是源自對生命的體驗和對世相的慧悟?

萍寄斯世,舉目紛紜,物欲攫人,與丹青結緣,即是選擇了人生修煉的一種方式。繢事如同參禪打坐,應“心無所住”,“物我兩忘,離形去智”。然而,說易行難,唯有“漸修”方可“頓悟”。修煉就意味著指向自己的精神內省,拋開外界的種種誘惑,回到自身窺探闡釋自己體悟的恰當表達方式,筑建屬于自己的精神秩序。畫畫,意不在畫,在于托物釋心,參悟“無念”“無相”“無住”之三昧,不執著于勾斫點染、一花一萼,亦不生無著之心。《南田畫跋》有詩云:“心忘方入妙,意到不求工。點拂橫斜處,天機在此中。”明李竹懶亦曰:“必須胸中廓然無一物,然后煙云秀色,與天地生生之氣,自然湊泊,筆下幻出奇詭。若是營營世念,澡雪未盡,即日對丘壑,日摹妙跡到頭只與髹彩圬墁之工爭巧拙于毫厘也。”故而,“刻劃以為工,涂飾以為麗”的院體,抑或“逸筆草草,不求形似”的文人畫,若畫者“胸中廓然無一物”,則可臻妙境。

藝術之價值,在于為我們提供了一種深度和廣度在其他領域里難以企及個人“內境”與“外象”之間的平衡的同時,仍持守著“自我”。毋庸置疑,“識得娘生面”是一個漫長而痛苦的過程,但經過“面壁九年”般的苦心淬煉,澄懷味象,觀萬物之美,辨亙古之流,終會有一日與象心合情映,云破月來,可在大局面中伸展馳騁,細節上游刃有余。此時不是畫畫,而是畫“我”。同時發現,茍以“無住”之心真誠地感受生命,充分詮釋自己的生命體驗,恰當地闡釋“自我”,那就自然有了本色,有了自己的風格,因各人觀照萬象的視域“各有門庭,各有閫奧”。可見,謝赫之“六法”,荊浩、劉道醇之“六要”,石濤之“一畫”諸法,皆非究竟,乃渡河之筏、捕魚之筌也。窮盡萬法,不囿一法,不滯一門,一切綱宗而罷除綱宗,方為真獨脫。“法無定法,無法亦法”,正此謂也。

1.陳建用 遠去的記憶200cm×198cm2004

繪事乃寂寞之道,唯有疏瀹五臟,立雪囊螢,探賾索隱,庶幾“以我觀物”,以“有相”印證“無相”,構建真正屬于自己的“精神家園”。

壬辰葭月陳建用于無住草廬

約稿、責編:史春霖、金前文

2.陳建用 金秋200cm×68cm2009

3.陳建用 和風50cm×50cm2016

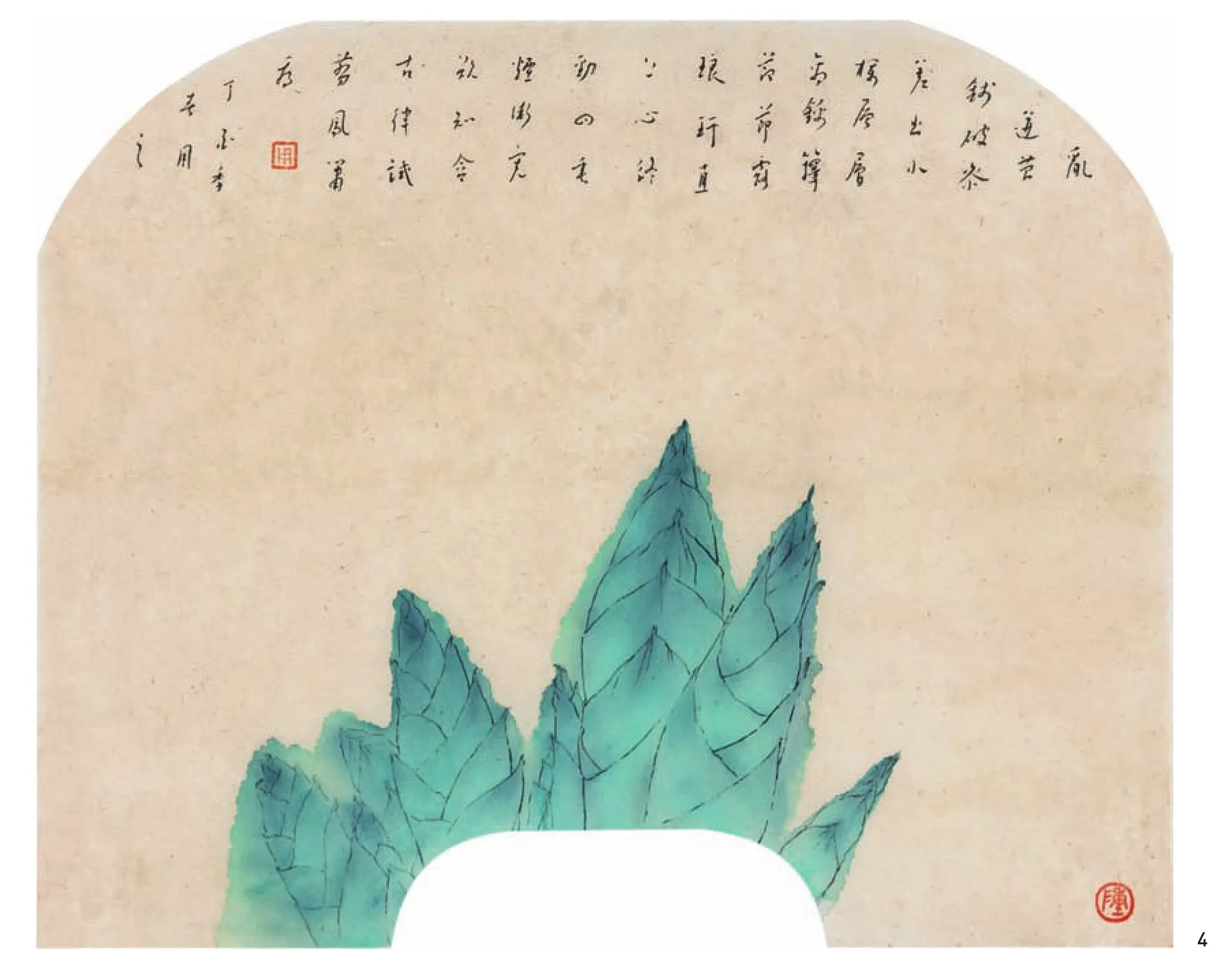

4.陳建用 直上50cm×50cm2016