技術(shù)異質(zhì)性與集聚經(jīng)濟(jì)

——基于中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析

汪彩君,邱 夢(mèng)

(浙江工業(yè)大學(xué) 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院,浙江 杭州 310000)

一、引 言

一直以來(lái),學(xué)者們對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚的理論研究都是假設(shè)微觀主體為同質(zhì)性的,即消費(fèi)者偏好、企業(yè)生產(chǎn)、居民的遷移選擇都是相同的[1],然而,這與實(shí)際情況是相悖的。2003年,Melitz(2003)[2]將企業(yè)生產(chǎn)率異質(zhì)性引入貿(mào)易模型,從企業(yè)層面出發(fā)研究異質(zhì)性企業(yè)的國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題。受此影響和啟發(fā),不少學(xué)者開(kāi)始將企業(yè)異質(zhì)性引入產(chǎn)業(yè)集聚理論的新經(jīng)濟(jì)地理學(xué),使新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)模型更加符合現(xiàn)實(shí)中企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為 ,開(kāi)創(chuàng)了“新”新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)時(shí)代。Baldwin和Okubo(2006)[3]在自由資本模型中引入企業(yè)異質(zhì)性,探討了企業(yè)生產(chǎn)率異質(zhì)性對(duì)企業(yè)區(qū)位選擇與集聚的影響。他們研究發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)率高的企業(yè)由于具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),為獲得更大的市場(chǎng)份額,這些企業(yè)更傾向于重新選址到大區(qū)域(選擇效應(yīng));旨在縮小區(qū)域差距的政策會(huì)導(dǎo)致高生產(chǎn)率企業(yè)向中心區(qū)域轉(zhuǎn)移,低生產(chǎn)率企業(yè)向外圍區(qū)域轉(zhuǎn)移(分類效應(yīng))。Saito(2008)[4]分析了貿(mào)易自由化對(duì)生產(chǎn)率異質(zhì)性企業(yè)的集聚和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用,他通過(guò)擴(kuò)展線性自由企業(yè)家模型發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)使低生產(chǎn)率企業(yè)分散到欠發(fā)達(dá)地區(qū),并實(shí)證驗(yàn)證了智利高生產(chǎn)率企業(yè)自我選擇定位到大市場(chǎng)的假設(shè),發(fā)現(xiàn)高生產(chǎn)率的企業(yè)(出口企業(yè))的確定位于同行業(yè)其他企業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多樣化、市場(chǎng)規(guī)模大的地區(qū)。Okubo(2010)[5]在自由企業(yè)家模型中引入企業(yè)異質(zhì)性,研究表明企業(yè)生產(chǎn)率異質(zhì)性對(duì)企業(yè)的區(qū)位模式以及集聚有影響作用,生產(chǎn)率相似的企業(yè)以共同集聚為特征產(chǎn)生分類均衡,生產(chǎn)率低的企業(yè)更可能集聚;企業(yè)異質(zhì)性是一種集聚力,異質(zhì)性越大越容易發(fā)生集聚。Ottaviano(2011)[6]將企業(yè)異質(zhì)性加入到新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)的研究中,提出了一個(gè)異質(zhì)性兩企業(yè)兩區(qū)位的“新”新經(jīng)濟(jì)地理模型,發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)率與產(chǎn)品質(zhì)量的差異是決定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的空間集聚或者分散的微觀因素 。

大多數(shù)學(xué)者都將企業(yè)生產(chǎn)率、規(guī)模、所有制異質(zhì)性作為企業(yè)異質(zhì)性的衡量標(biāo)準(zhǔn),來(lái)研究企業(yè)異質(zhì)性與產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系。梁琦等[7]通過(guò)中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)研究了生產(chǎn)率異質(zhì)性企業(yè)的區(qū)位選擇行為以及產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)率差距的影響,研究表明我國(guó)生產(chǎn)率異質(zhì)性企業(yè)的定位選擇行為是顯著存在的,而且影響著企業(yè)的生產(chǎn)率差距。張玉梅[8]發(fā)現(xiàn)小規(guī)模企業(yè)在集聚經(jīng)濟(jì)的作用下生產(chǎn)率提高從而形成集聚,而大規(guī)模企業(yè)通過(guò)區(qū)位選擇集中在大市場(chǎng)形成集聚。劉修巖[9]發(fā)現(xiàn)不同所有制類型企業(yè)從集聚中獲得的受益不同,國(guó)有企業(yè)獲得的地方化經(jīng)濟(jì)效應(yīng)高而外資企業(yè)獲得的城市化經(jīng)濟(jì)效應(yīng)高。然而企業(yè)異質(zhì)性的內(nèi)涵不僅如此,它還包括組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、員工技能、企業(yè)戰(zhàn)略、生產(chǎn)技術(shù)等差異。

技術(shù)一直以來(lái)被看作是獨(dú)立于勞動(dòng)和資本的第三種生產(chǎn)要素,被經(jīng)濟(jì)學(xué)者們所重視。技術(shù)上的差距使得不同國(guó)家、不同地區(qū)、不同產(chǎn)業(yè)、不同企業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有明顯差異。美國(guó)學(xué)者M(jìn)ichael V. Posner(1961)[10]提出了一個(gè)國(guó)際貿(mào)易的技術(shù)差距模型,他指出,技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家在技術(shù)上具有比較優(yōu)勢(shì)可以出口技術(shù)密集型的產(chǎn)品,隨著技術(shù)模仿、技術(shù)轉(zhuǎn)移和技術(shù)溢出,國(guó)家之間技術(shù)差距縮小,以技術(shù)差距為基礎(chǔ)的貿(mào)易也會(huì)隨之縮小。Lucas(1988)[11]和Romer(1990)[12]研究的內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論認(rèn)為一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的知識(shí)存量的差異決定了不同國(guó)家和地區(qū)投資與資本收益率的差異,進(jìn)而決定了不同國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的差異。從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看,每個(gè)產(chǎn)業(yè)都是產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié),都與其他產(chǎn)業(yè)形成前后向聯(lián)系,某一產(chǎn)業(yè)的技術(shù)會(huì)通過(guò)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的傳播途徑溢出,從而影響到關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。然而技術(shù)溢出是需要付出成本的,存在一定的空間局限性,溢出效應(yīng)與空間距離的遠(yuǎn)近緊密相關(guān)。技術(shù)溢出的空間局限性使得技術(shù)的傳播呈現(xiàn)出地域性的特征,為獲得技術(shù)溢出帶來(lái)的收益,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在空間上趨于集中,形成產(chǎn)業(yè)空間集聚的動(dòng)力;產(chǎn)業(yè)集聚又反過(guò)來(lái)促進(jìn)技術(shù)的溢出和轉(zhuǎn)移,兩者表現(xiàn)出一種累積循環(huán)因果關(guān)系。由于技術(shù)外溢的正效應(yīng)和成本效應(yīng),Alcacer(2007)[13]指出技術(shù)領(lǐng)先和落后的企業(yè)選址傾向截然相反,技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)相比獲取技術(shù)溢出,更擔(dān)心自身技術(shù)的溢出,因此更加傾向于遠(yuǎn)離集聚區(qū)域;而技術(shù)落后的企業(yè)則更愿意向集聚區(qū)域靠攏,以便更好地促進(jìn)人力的集聚和享受到技術(shù)溢出的好處,獲得更大的利潤(rùn)。對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō),技術(shù)是企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展形成的戰(zhàn)略性資產(chǎn),為保持自身的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),企業(yè)會(huì)付出成本來(lái)保護(hù)自身的技術(shù)使其難以被模仿和學(xué)習(xí),具有高度的異質(zhì)性。

技術(shù)差異與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)緊密聯(lián)系,技術(shù)溢出對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚的形成起著重要的推動(dòng)作用。那么,技術(shù)程度不同的產(chǎn)業(yè)的集聚情況如何呢?企業(yè)之間的技術(shù)差異與產(chǎn)業(yè)集聚又有什么樣的關(guān)系呢?本文擬通過(guò)對(duì)技術(shù)程度不同的行業(yè)的集聚情況進(jìn)行測(cè)度來(lái)分析行業(yè)的技術(shù)水平與該行業(yè)的集聚情況有何關(guān)系,并通過(guò)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)1998~2009年的面板數(shù)據(jù)來(lái)分析企業(yè)技術(shù)異質(zhì)性與產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系。

二、行業(yè)間技術(shù)差異與產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系

本文選取集聚現(xiàn)象明顯的制造業(yè)為研究對(duì)象,選擇C門類制造業(yè)中的20個(gè)大類,為研究技術(shù)水平不同的行業(yè)與產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系,以技術(shù)密集程度作為劃分產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。這里產(chǎn)業(yè)分類的標(biāo)準(zhǔn)同郭克莎[14],根據(jù)0ECD的產(chǎn)業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)按R&D投入占產(chǎn)值的百分比來(lái)測(cè)算行業(yè)的技術(shù)密集程度,將制造業(yè)分為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、中低技術(shù)產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)產(chǎn)業(yè)四種類型。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)集聚的測(cè)度存在多種方法,本文選擇赫爾達(dá)芬系數(shù)(HHI)來(lái)反映產(chǎn)業(yè)集聚程度。赫爾達(dá)芬系數(shù)指的是某市場(chǎng)上所有企業(yè)的市場(chǎng)份額的平方和,計(jì)算公式為:

其中,Xij表示j地區(qū)產(chǎn)業(yè)i的工業(yè)總產(chǎn)值,Xi表示所有地區(qū)(全國(guó)31個(gè)省)i產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值,N表示地區(qū)總個(gè)數(shù)。HHI取值越大,表明該產(chǎn)業(yè)集聚程度越高。行業(yè)的數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)層面數(shù)據(jù)的加總。

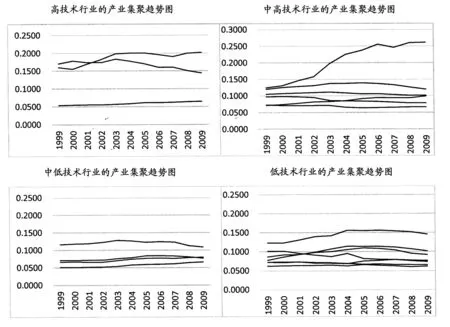

從表1和圖1可以看出,產(chǎn)業(yè)集聚程度與技術(shù)密集程度有一定的正相關(guān)關(guān)系,技術(shù)密集程度高的產(chǎn)業(yè)集聚程度也相對(duì)較高。從四個(gè)分類來(lái)看, 2009年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的整體平均HHI值達(dá)到0.1371,集聚水平最高,中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的集聚水平(0.1212)高于中低技術(shù)產(chǎn)業(yè)(0.0829)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中,醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚程度較低。我國(guó)的醫(yī)藥企業(yè)主要依靠技術(shù)引進(jìn),缺乏自主研發(fā),技術(shù)創(chuàng)新程度低,沒(méi)有充分發(fā)揮技術(shù)這一要素在產(chǎn)業(yè)集聚中的作用。值得注意的是,有些低技術(shù)產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出明顯的集聚趨勢(shì),如紡織業(yè)、造紙業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)。原因可能在于這些產(chǎn)業(yè)都依賴于原料,會(huì)導(dǎo)致它們?cè)谠县S富的產(chǎn)地形成集聚。

表1 中國(guó)20個(gè)主要制造業(yè)1999~2009年的產(chǎn)業(yè)集聚HHI值

圖1 技術(shù)密集程度不同的行業(yè)的集聚趨勢(shì)圖

注:從左往右的每幅圖,從最右邊看,每條線依次代表C40通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)、C41儀器儀表及文化辦公用機(jī)械制造業(yè)、C27醫(yī)藥制造業(yè);C28化學(xué)纖維制造業(yè)、C39電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、C35通用設(shè)備制造業(yè)、C26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、C36專用設(shè)備制造業(yè)、C37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè);C34金屬制品業(yè)、C32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、C31非金屬礦物制品業(yè)、C33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè);C17紡織業(yè)、C22造紙及紙制品業(yè)、C13農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、C14食品制造業(yè)、C16煙草制品業(yè)、C25石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)、C15飲料制造業(yè)。

三、技術(shù)異質(zhì)性衡量方法

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),技術(shù)體現(xiàn)在生產(chǎn)能力和創(chuàng)新能力兩個(gè)方面。生產(chǎn)能力高的企業(yè)生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、投入成本低;創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)更能根據(jù)市場(chǎng)需求生產(chǎn)新產(chǎn)品或開(kāi)發(fā)新技術(shù)。異質(zhì)性的技術(shù)投入會(huì)影響企業(yè)的生產(chǎn)率[15],技術(shù)高的企業(yè)更有利于自身形成核心優(yōu)勢(shì),保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)技術(shù)的高低可以直接從企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)的技術(shù)活動(dòng)成果與效益表現(xiàn)出來(lái),包括企業(yè)擁有的專利數(shù)、企業(yè)推出的新產(chǎn)品數(shù)等。也有一些學(xué)者根據(jù)企業(yè)技術(shù)能力與企業(yè)技術(shù)投入成正相關(guān)的假設(shè),用企業(yè)R&D投資、研發(fā)的人力資源投入來(lái)衡量企業(yè)的技術(shù)水平。雖然研發(fā)投入、專利數(shù)也能反映企業(yè)的技術(shù)水平,但有一定的局限性,因?yàn)檠邪l(fā)投入和專利數(shù)并不一定能投入到市場(chǎng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品,因此本文用新產(chǎn)品產(chǎn)值比例來(lái)衡量企業(yè)的技術(shù)水平。

給定一組數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)量數(shù)據(jù)差異,可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的離差思想。本文關(guān)于技術(shù)異質(zhì)性的衡量采用龔六堂(2004)[16]測(cè)度邊際生產(chǎn)率差異的方法,假設(shè) n個(gè)企業(yè)的新產(chǎn)品產(chǎn)值已經(jīng)給出,將這些值按照從大到小的順序排序,分別記為T1,T2,…,Tn,可得技術(shù)差異指標(biāo)為:

表2為四個(gè)技術(shù)密集程度不同行業(yè)的技術(shù)異質(zhì)性值。

表2 典型行業(yè)的企業(yè)技術(shù)異質(zhì)性測(cè)量結(jié)果表

通過(guò)表2進(jìn)行分析。從縱向來(lái)看,每個(gè)行業(yè)的企業(yè)技術(shù)異質(zhì)性都有增長(zhǎng)的趨勢(shì),即從全國(guó)范圍來(lái)看,同一行業(yè)之間企業(yè)的技術(shù)差異在變大,這也反映出技術(shù)溢出的空間局限性特點(diǎn)和企業(yè)對(duì)自身技術(shù)的保護(hù)。雖然從整體上來(lái)看,我國(guó)各行業(yè)的技術(shù)整體在上升,然而行業(yè)內(nèi)各個(gè)企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步是有差距的,與偏遠(yuǎn)地區(qū)相比,在中心地區(qū)的企業(yè)擁有更先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備、更高素質(zhì)的專業(yè)性人才,為技術(shù)的引進(jìn)和創(chuàng)新提供了條件,從而更能掌握核心技術(shù)和新興技術(shù)。不同區(qū)域的技術(shù)進(jìn)步程度不同,使得行業(yè)內(nèi)的企業(yè)技術(shù)異質(zhì)性進(jìn)一步擴(kuò)大。從橫向看,技術(shù)密集程度較高的行業(yè)的技術(shù)異質(zhì)性要高于技術(shù)密集程度低的行業(yè)。技術(shù)密集程度高的行業(yè)對(duì)技術(shù)的依賴更強(qiáng),因此企業(yè)會(huì)花更多的成本去保護(hù)他們的技術(shù);高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)更重視技術(shù)的創(chuàng)新,更傾向于在技術(shù)方面獲得排他的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也會(huì)投入更多的R&D經(jīng)費(fèi)和人力。結(jié)果會(huì)形成實(shí)力雄厚的企業(yè)技術(shù)水平越來(lái)越高而實(shí)力薄弱的企業(yè)技術(shù)相對(duì)較低的局面,企業(yè)之間的技術(shù)異質(zhì)性進(jìn)一步增大。而對(duì)技術(shù)依賴程度不高的行業(yè),它們更多地依賴于資本、勞動(dòng)力、自然資源等,技術(shù)相對(duì)單一,企業(yè)不會(huì)花較多的成本去開(kāi)發(fā)新技術(shù)或者保護(hù)自身的技術(shù),企業(yè)之間的技術(shù)差異擴(kuò)大得較緩慢甚至?xí)s小。

四、行業(yè)內(nèi)技術(shù)差異與產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系

Okubo(2010)在自由企業(yè)家模型中論證了企業(yè)異質(zhì)性是一種集聚力,上文通過(guò)對(duì)不同行業(yè)的企業(yè)技術(shù)異質(zhì)性進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)異質(zhì)性處于一種上升趨勢(shì),與產(chǎn)業(yè)集聚的趨勢(shì)基本一致,那么企業(yè)的技術(shù)異質(zhì)性與產(chǎn)業(yè)的集聚程度的關(guān)系究竟如何呢?為了研究企業(yè)的技術(shù)異質(zhì)性與產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系,本文根據(jù)尹希果[17]的研究構(gòu)建如下計(jì)量模型,進(jìn)行實(shí)證研究。為了減小解釋變量與被解釋變量的內(nèi)生性影響,將解釋變量均滯后一年。

HHIt=C+β1DIVt-1+β2tradt-1+β3costt-1+β4induSt-1+β5FDIt-1+β6govt-1+ε

(一)變量說(shuō)明

1.被解釋變量和核心解釋變量

被解釋變量和核心解釋變量分別為產(chǎn)業(yè)集聚HHI和技術(shù)異質(zhì)性,已在上文做了詳細(xì)說(shuō)明。

2.其他解釋變量

根據(jù)制造業(yè)集聚因素的其他理論和企業(yè)層面數(shù)據(jù)的可獲得性,本文確定如下其他解釋變量。

貿(mào)易自由度。貿(mào)易自由度包括運(yùn)輸成本和貿(mào)易成本。從行業(yè)層面來(lái)考慮貿(mào)易自由度,這里借鑒Rosenthal和Strange(2001)[18]、路江涌和陶志剛(2007)[19]的做法。使用存貨占工業(yè)銷售產(chǎn)值的份額衡量某一行業(yè)的運(yùn)輸成本,存貨所占比越高,產(chǎn)品越易腐敗,則運(yùn)輸成本會(huì)更高;用企業(yè)的銷售費(fèi)用減去廣告費(fèi)可以衡量產(chǎn)品到消費(fèi)者手中所花費(fèi)的成本,通過(guò)行業(yè)銷售費(fèi)用(不含廣告費(fèi))占行業(yè)總銷售值來(lái)衡量貿(mào)易成本。

行業(yè)規(guī)模。新經(jīng)濟(jì)地理學(xué)指出,規(guī)模報(bào)酬具有區(qū)域性的特點(diǎn),當(dāng)企業(yè)大量生產(chǎn)時(shí),固定成本將會(huì)下降,有利于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,最終將形成生產(chǎn)的高度集中。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)生集聚的一個(gè)重要原因,本文用行業(yè)內(nèi)企業(yè)平均產(chǎn)值來(lái)反映行業(yè)規(guī)模的大小。

外商直接投資(FDI)。對(duì)外開(kāi)放使得外商投資大量涌入,所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)生重要影響,本文中用某一產(chǎn)業(yè)的外資企業(yè)和港澳臺(tái)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占該產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重來(lái)衡量FDI。

地方保護(hù)主義。很多地方政府的財(cái)政來(lái)源都依賴于地方產(chǎn)業(yè)的稅收,為了保證稅收,地方政府會(huì)通過(guò)國(guó)有資本實(shí)行經(jīng)濟(jì)控制來(lái)保護(hù)該產(chǎn)業(yè),確保這些產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。地方保護(hù)主義使自由貿(mào)易變得困難,從而影響了產(chǎn)業(yè)集聚的發(fā)生。本文用白重恩等(2004)[20]的做法,用某一產(chǎn)業(yè)國(guó)有企業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值占該產(chǎn)業(yè)總的工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重來(lái)反映地方保護(hù)主義。

(二)數(shù)據(jù)來(lái)源及處理

數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)(1998~2009年)。 中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)是企業(yè)層面的原始數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)對(duì)象為全部國(guó)有和年?duì)I業(yè)額500萬(wàn)元及以上的非國(guó)有企業(yè),其中有90%為制造業(yè)。截至2009年,共收錄了42萬(wàn)多家工業(yè)企業(yè)。我們根據(jù)年份和行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,分別對(duì)技術(shù)密集程度不同的行業(yè)采用面板數(shù)據(jù)分析。由于存在不同年度的對(duì)比,為消除物價(jià)因素的影響,所用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以1998年為基期進(jìn)行相應(yīng)價(jià)格指數(shù)平減處理。本文的核心解釋變量為企業(yè)技術(shù)異質(zhì)性,因此工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)中新產(chǎn)品產(chǎn)值的數(shù)據(jù)可靠性顯得尤為重要,然而這一欄的數(shù)據(jù)卻存在一些問(wèn)題。第一,2004年和2008年的新產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)缺失。這里采用聶輝華(2008)[21]對(duì)研發(fā)費(fèi)用處理的方法,用前后兩年數(shù)據(jù)的平均值代替。第二,每年的樣本量中存在大量新產(chǎn)品產(chǎn)值為0的情況。新產(chǎn)品產(chǎn)值為0可能是由于統(tǒng)計(jì)失誤導(dǎo)致的結(jié)果為0 ,也有可能是該企業(yè)的新產(chǎn)品產(chǎn)值沒(méi)有上報(bào)或者新產(chǎn)品產(chǎn)值確實(shí)為0 。為了避免剔除的誤差,本文采用董曉芳(2014)[22]的做法,將新產(chǎn)品產(chǎn)值為0的樣本全部剔除。第三,每年的樣本量數(shù)量不一致的問(wèn)題。就通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)來(lái)說(shuō),2000年新產(chǎn)品產(chǎn)值大于0的樣本量有5213個(gè),而2003年只有730個(gè),因此如果選擇全樣本量,可能會(huì)由于每年樣本量不一致導(dǎo)致測(cè)量誤差,所以有必要對(duì)其進(jìn)行抽樣保證每年的樣本數(shù)一致。值得說(shuō)明的是,為排除區(qū)域內(nèi)或小區(qū)間范圍的技術(shù)外溢現(xiàn)象導(dǎo)致的測(cè)量誤差,所選樣本必須均衡覆蓋全國(guó)31個(gè)省級(jí)區(qū)域。

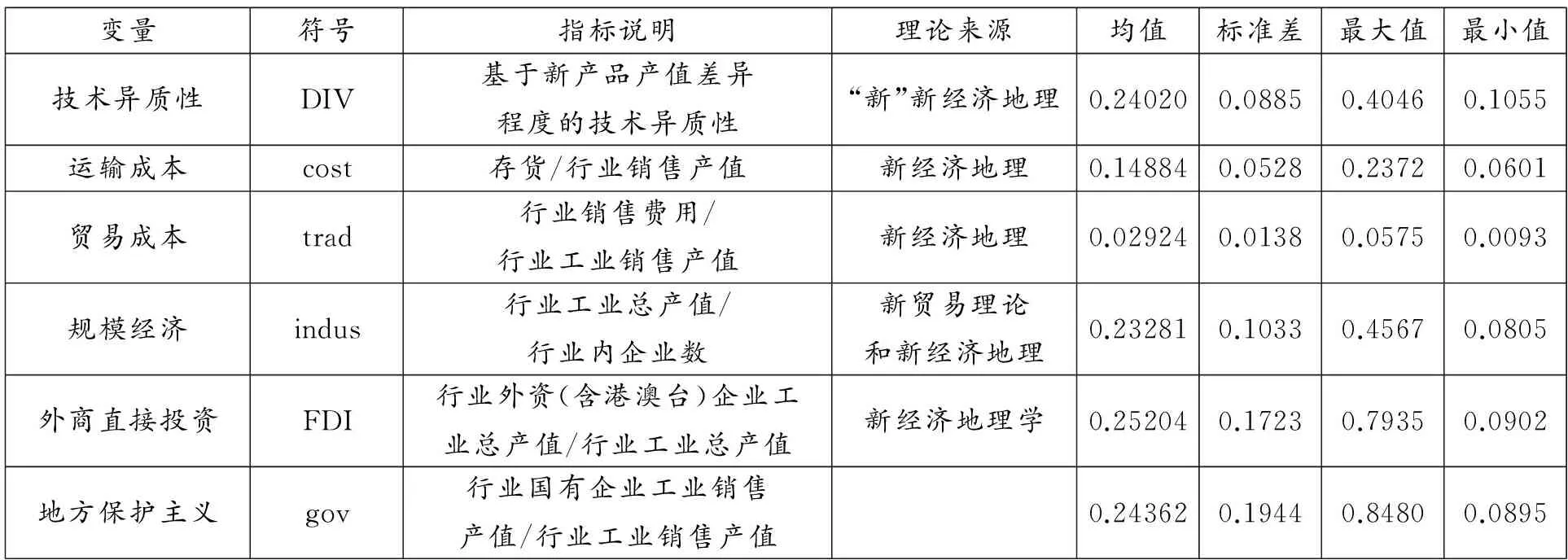

表3 主要變量的摘要統(tǒng)計(jì)表

(三)實(shí)證結(jié)果與分析

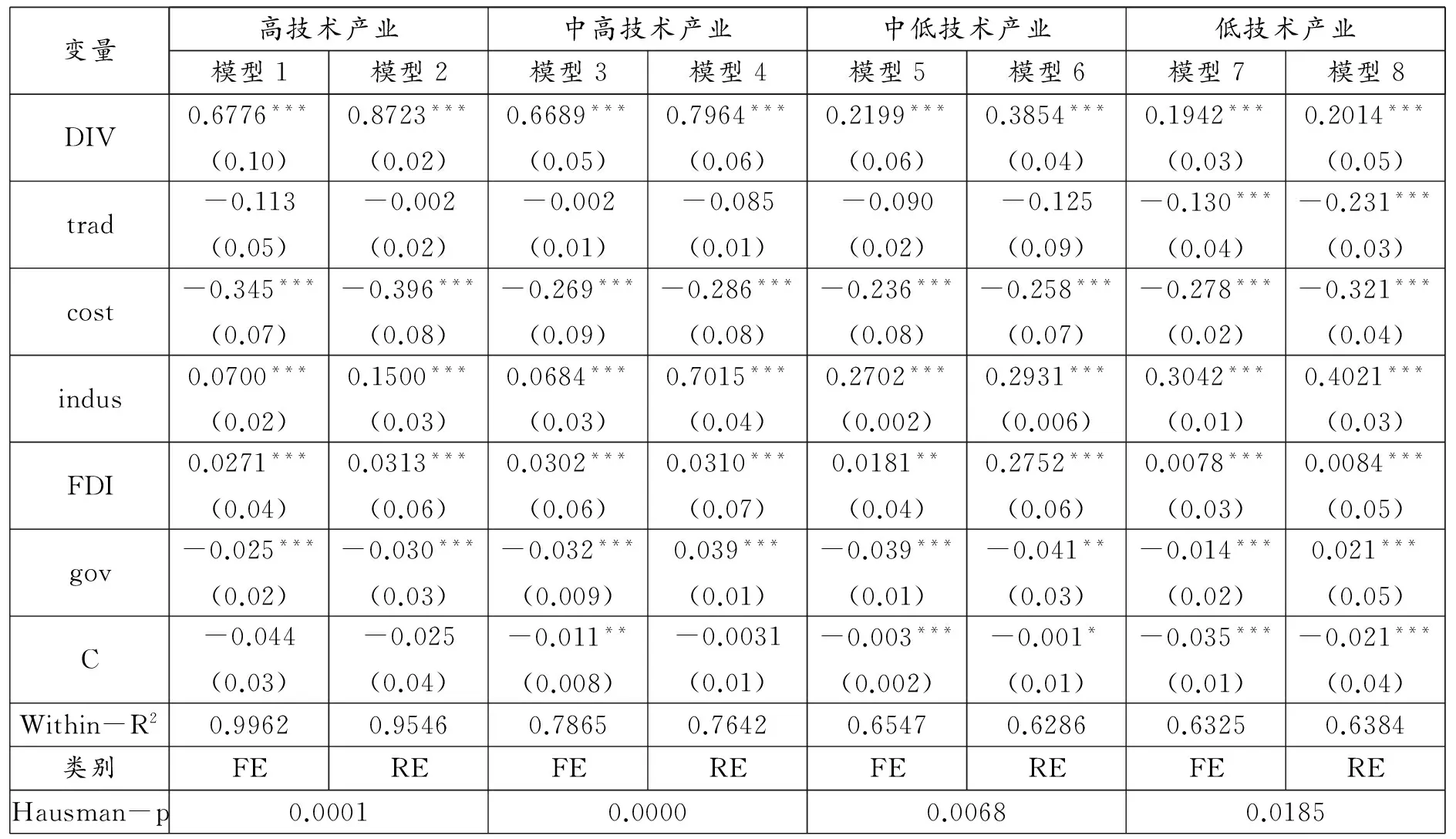

Hausman檢驗(yàn)支持固定效應(yīng)模型1、3、5、7。從表3可以看出,貿(mào)易成本(trad)、行業(yè)規(guī)模(indus)、外商直接投資(FDI)、地方保護(hù)主義(gov)對(duì)行業(yè)的集聚都有顯著的影響,貿(mào)易成本、地方保護(hù)主義與集聚呈負(fù)相關(guān),行業(yè)規(guī)模、外商直接投資與集聚呈正相關(guān),這與理論估計(jì)的情況一致。而運(yùn)輸成本的回歸結(jié)果只在低技術(shù)產(chǎn)業(yè)中顯著,這可能是因?yàn)椋么尕浾间N售產(chǎn)值比例來(lái)表征運(yùn)輸成本主要是根據(jù)存貨的易腐性,然而高技術(shù)、中高技術(shù)、中低技術(shù)的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品皆不具易腐性,所以該值并不能很好地反映出運(yùn)輸成本的實(shí)際大小,因此無(wú)法得出與理論估計(jì)一致的結(jié)果。

表4 回歸分析表

注:FE與RE分別表示固定效應(yīng)與隨機(jī)效應(yīng);表中的標(biāo)記***、**、*分別表示顯著性水平1 % 、5% 、10%

下顯著;括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差。

對(duì)于以上回歸結(jié)果,從總體上來(lái)分析,技術(shù)異質(zhì)性是一種集聚力,技術(shù)異質(zhì)性與產(chǎn)業(yè)集聚呈正相關(guān)。隨著技術(shù)異質(zhì)性的增大,產(chǎn)業(yè)集聚程度在加強(qiáng)。企業(yè)之間的技術(shù)差異會(huì)影響它們的微觀選擇行為,比如技術(shù)較低的企業(yè)由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,會(huì)選擇邊緣地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)銷售活動(dòng)以便維護(hù)自己微小的市場(chǎng)份額;而技術(shù)高的企業(yè)為了追求更小的生產(chǎn)成本會(huì)選擇中心地區(qū),吸引更多的就業(yè)人口和創(chuàng)造更大的工業(yè)總產(chǎn)值。由此可見(jiàn),技術(shù)異質(zhì)性企業(yè)的選擇行為會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致集聚發(fā)生。隨著企業(yè)之間技術(shù)異質(zhì)性的不斷增大,技術(shù)外溢的空間局限性也會(huì)更加明顯,技術(shù)優(yōu)勢(shì)地區(qū)通過(guò)小范圍的技術(shù)外溢使得該區(qū)域技術(shù)更高,而技術(shù)落后地區(qū)由于空間距離的限制和本身的技術(shù)過(guò)低不具備吸收高技術(shù)的能力,使得企業(yè)之間技術(shù)異質(zhì)性進(jìn)一步拉大,集聚現(xiàn)象更加明顯。

雖然技術(shù)異質(zhì)性對(duì)行業(yè)的集聚皆有正向促進(jìn)作用,然而對(duì)于技術(shù)程度不同的產(chǎn)業(yè),技術(shù)異質(zhì)性對(duì)集聚的促進(jìn)強(qiáng)度不同。從技術(shù)異質(zhì)性的系數(shù)大小可以看出,技術(shù)異質(zhì)性對(duì)技術(shù)較高的行業(yè)促進(jìn)集聚的程度更強(qiáng)。技術(shù)較高的行業(yè),技術(shù)是其主要的生產(chǎn)要素,技術(shù)對(duì)這些行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響更為明顯。而對(duì)于技術(shù)密集程度較低的企業(yè),它們更依賴于勞動(dòng)人口和原材料等,企業(yè)之間的技術(shù)差異相對(duì)較小,企業(yè)之間的差異主要來(lái)源于勞動(dòng)生產(chǎn)率,因此技術(shù)異質(zhì)性對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚的影響相對(duì)較低。

五、研究結(jié)論

本文用HHI值對(duì)1999~2009年制造業(yè)20個(gè)行業(yè)的集聚程度和趨勢(shì)進(jìn)行了測(cè)度研究。總體而言,20個(gè)行業(yè)的集聚程度呈上升趨勢(shì)。其中,技術(shù)密集程度高的行業(yè)集聚現(xiàn)象更為明顯。在低技術(shù)行業(yè)中,也有一些依賴原料的行業(yè)如紡織業(yè)、造紙業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)表現(xiàn)出了很高的集聚程度。通過(guò)對(duì)技術(shù)異質(zhì)性進(jìn)行測(cè)度分析,總的來(lái)看,技術(shù)密集程度較高的行業(yè)的技術(shù)異質(zhì)性要高于技術(shù)密集程度低的行業(yè)。最后,基于行業(yè)層面來(lái)分析產(chǎn)業(yè)集聚的決定因素,較之前學(xué)者們的研究相比,利用了企業(yè)微觀數(shù)據(jù),主要考察了企業(yè)異質(zhì)性對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚的影響,并從技術(shù)這一核心因素入手,通過(guò)測(cè)量企業(yè)之間的技術(shù)差異來(lái)探究技術(shù)差異的大小對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚的影響。由實(shí)證結(jié)果可知,技術(shù)異質(zhì)性是一種集聚力,這一結(jié)果對(duì)技術(shù)密集程度較高的行業(yè)尤為明顯。

[1]Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991,99:483-499.

[2]Melitz J.The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Iindustry Productivity[J].Econometrica,2003,71:1695-1725.

[3]Baldwin R, Okubo T.Heterogeneous Firms,Agglomeration and Economic Geography: Spatial Selection and Sorting[J].Journal of Economic Geography,2006,(3):323-346.

[4]Hisamitsu Saito.Three Essays on Firm Heterogeneity and Regional Development[J].Ph. D Dissertation of Oregon State University, 2008,(3):1-144.

[5]Okubo T.Firm Heterogeneity and Location Choice[J].Discussion Paper,2010,(11):1-31.

[6]Ottaviano G.I.P. “New” New Economic Geography: Firm Heterogeneity and Agglomeration Economies[J].Journal of Economic Geography,2011,(11): 231-240.

[7]梁琦,等.異質(zhì)性企業(yè)的空間選擇與地區(qū)生產(chǎn)率差距研究[J].統(tǒng)計(jì)研究,2013,(6): 51-57.

[8]張玉梅.企業(yè)規(guī)模異質(zhì)性與產(chǎn)業(yè)集聚:來(lái)自中國(guó)制造業(yè)的證據(jù)[J].產(chǎn)經(jīng)評(píng)論,2012,(11):84-100.

[9]劉修巖,陳至人.所有制影響企業(yè)從集聚中獲得的收益嗎?——來(lái)自中國(guó)制造業(yè)微觀企業(yè)層面數(shù)據(jù)的證據(jù)[J].世界經(jīng)濟(jì)文匯,2012,(4):1-14.

[10]Michael V.Posner. International Trade and Technical Change[J].Oxford Economic Papers,1961,(13):323-341.

[11]Robert E. Lucas Jr. On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22:3-42.

[12]Paul M. R. Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy, 1990,12:71-102.

[13]Alcacer J,Chung W.Location Strategies and Knowledge Spillovers[J].Management Science,2007, 53(5): 760-776.

[14]郭克莎.我國(guó)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)、作用和戰(zhàn)略[J].產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究,2005,(5):1-12.

[15]Eriksson T, Villeval M. C. Performance Pay,Sorting and Social Motivation[J].Journal of Economic Behavior & Organization,2008,68:412-421.

[16]龔六堂,謝丹陽(yáng).我國(guó)省份之間的要素流動(dòng)和邊際生產(chǎn)率的差異分析[J].經(jīng)濟(jì)研究,2004,(1):45-53.

[17]尹希果,劉培森.中國(guó)制造業(yè)集聚影響因素研究——兼論城鎮(zhèn)規(guī)模、交通運(yùn)輸與制造業(yè)集聚的非線性關(guān)系[J].經(jīng)濟(jì)地理,2013,(12):97-103.

[18]Rosenthal S.S,Strange W.C. The Determinants of Agglomeration[J].Journal of Urban Economics,2001,50:191-229.

[19]路江涌,陶志剛.我國(guó)制造業(yè)區(qū)域集聚程度決定因素的研究[J].經(jīng)濟(jì)學(xué):季刊,2007,(3):801-816.

[20]白重恩,等.地方保護(hù)主義及產(chǎn)業(yè)地區(qū)集中度的決定因素和變動(dòng)趨勢(shì)[J].經(jīng)濟(jì)研究,2004,(4):29-40.

[21]聶輝華,等.創(chuàng)新、企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng):基于中國(guó)企業(yè)層面的面板數(shù)據(jù)分析[J].世界經(jīng)濟(jì),2008,(7):57-66.

[22]董曉芳,袁燕.企業(yè)創(chuàng)新、生命周期與聚集經(jīng)濟(jì)[J].經(jīng)濟(jì)學(xué):季刊,2014,(1):767-792.

[23]聶輝華,等.中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)的使用現(xiàn)狀和潛在問(wèn)題[J].世界經(jīng)濟(jì),2012,(5):142-158.

[24]楊洪焦,等.中國(guó)制造業(yè)聚集度的變動(dòng)趨勢(shì)及其影響因素研究[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì),2008,(4):64-72.