環保消費重購意愿的影響機制:目標進展視角

熊小明,黃 靜,林 濤

(1.江西師范大學商學院,江西 南昌 330022;2.武漢大學經濟與管理學院,湖北 武漢 430072)

一、問題提出

在生態環境持續惡化的今天,企業不得不通過發展綠色經濟培育競爭優勢,積極推出環保產品成為企業應對產業綠色轉型的必然途徑[1]。European Commission(2011)調查報告顯示,87%的消費者認為自己有責任保護環境,72%的消費者表示愿意支付更高的價格購買環保產品。然而,在營銷實踐中,環保產品的實際銷售卻不盡人意,最好的銷量也只能達到普通類產品市場份額的6%,大部分環保產品銷量低迷[2][3]。為了更好地促進消費者進行綠色消費,探討影響綠色消費的前置因素正成為學術界的研究熱點[3]。現有研究主要從內疚等情感壓力視角和印象管理理論視角探討了提升綠色消費績效的營銷策略,如,激發自我責任意識的廣告訴求會正向影響消費者對環保產品的態度及購買意愿[4]、強調社會規范的信息會提高了綠色消費意愿等[5]。為了博取社會中他人良好印象或積極評價的社交動機會促進綠色消費行為[6]。另外,學者們還探討了綠色消費態度-行為差距的影響因素及其扭轉機制[7][8]。

然而,以往文獻主要集中在提升綠色消費首次購買的短期績效上,基本缺失了從企業長期績效視角探討綠色消費重購。由于綠色消費行為帶來社會長遠利益的效果需要較長時間才能顯現,綠色消費行為的感知效用不明顯,大多消費者的綠色消費普遍存在只購買一次的行為模式[9]。可見,無論是先行文獻還是營銷實踐,現有研究策略只能短期改善環保產品的績效,至于對環保產品長期績效的影響以及如何提升環保產品的重復購買現在還不得而知。從目標進展理論可知,目標進展會影響人們追逐目標的動機,強化動機有助于人們保持追逐目標行為的一致性,最終到達目標[10][11]。在綠色消費行為中,消費者的首次購買行為能為環保企業帶來短期績效,而這種短期績效類似于環保企業追逐環保目標中的目標進展,而環保目標的實現必須依靠消費者的重購。我們推測,環保企業追逐環保目標的目標進展信息與消費者的重購有著緊密聯系。另外,目標進展對促進目標一致的行為的影響會受到思維方式和心理距離的調節作用[12][13]。個體追逐社會性目標時,目標進展對追逐目標動機的影響會受到社會認同的調節作用,自我與他人有較強的社會聯結感時,目標進展對追逐目標動機的影響更大[11]。基于此,本文將以環保產品為研究對象,基于目標進展和社會聯結理論視角研究目標進展信息對環保消費重購意愿的影響機制。

二、理論基礎與假設提出

(一)理論基礎

1.目標進展理論

目標進展(Goal Progress)是指一種向目標靠近,減少與理想狀態差異的感覺[10]。個體在追逐目標的過程中會通過評估當前狀態和參考目標之間的差異,來衡量目標進展,個體感知的目標進展也會受到自我與他人比較的影響,還會受到理想目標變化的影響[10][12]。目標進展程度會影響消費者追逐目標的動機[11]。目標進展的可視化會減少個體感知的目標距離,進而促進追逐目標的動機[14]。目標進展理論已在實踐中得到廣泛運用,例如,減脂跟蹤器通過呈現減脂進展的設計以及服務企業通過展示排隊等候時間的設計,進而影響顧客對目標距離的感知[15]。

根據框架效應理論,目標進展信息分為已完成(To-date)框架和待完成(To-go)框架的目標進展信息,已完成強調從起始狀態到當前狀態下的目標進展;待完成強調從當前狀態到理想目標的前行距離[11]。Koo和Fishbach(2008)發現目標承諾的確定性與目標進展信息的交互對追逐目標的動機有影響,在目標承諾確定性較高的情境下(如,參加學位課考試、必需品的消費),待完成信息(相比于已完成信息)對追逐目標的動機有更積極的影響,在目標承諾確定性較低的情境下(參加選修課考試、奢侈品的消費),已完成信息(相比于待完成信息)對追逐目標的動機有更積極的影響,該結論不僅適用于個人目標情境,而且還適用于慈善捐贈的社會目標情境。基于旅游目的地廣告信息的研究情境,城市目標進展信息和目標進展水平的交互對游客旅游吸引力有顯著影響,在城市目標進展程度較高的情況下,待完成信息(相比于已完成信息)對游客旅游吸引力有較高的影響,在城市目標進展程度較低的情境下,已完成信息(相比于待完成信息)對游客吸引力有較高的影響,感知的目標貢獻(社會利益)和城市態度(個人利益)在兩者之間發揮中介的作用[16]。此外,目標進展框架對追逐目標動機的影響受到解釋水平的調節作用,在抽象思維模式下,目標進展框架對追逐目標的動機存在積極的影響,而目標進展框架對追逐目標動機的影響在具體思維模式下不顯著,感知目標距離中介目標進展框架和抽象思維模式對追逐目標動機的影響[13]。

2.社會聯結理論

社會聯結(Social Connectedness)是自我的一種屬性,它反映了在社會世界里人際關系的親密性[17]。社會聯結被描述成一種關系圖式,并將其定義為個體同社會世界親密關系中的主觀感受,也可以說是個體對人際關系的一種獨特的自我認知結構[18]。社會聯結是人類的一種基本需求,人類有聯系他人和維持人際關系的動機[19]。根據自我心理理論,社會聯結感在個體心理發展過程的早期形成,會伴隨個體的整個生命周期而存在[17]。以兒童時代為例,兒童會因為不安全感產生對父母依戀的關系聯結;在青少年時期,青年人會因為想和同齡人分享自己的興趣愛好、特長等方面選擇與自己有共性的人交朋友,并試圖維持這段關系,他們會害怕被內群體的朋友排斥或疏遠[18]。社會聯結感較高的個體會更傾向于感到與他人有親密的關系,也更容易認同他人,會更傾向于認為他人是友好的,也愿意參加社團組織和社團活動。相反,社會聯結感較低的個體更傾向于遠離社會世界中的他人,他們會認為自己是旁觀者,也會認為自己總是被他人誤解,發現自己與他人接觸會有困難,也很難適應[20]。

現有關于社會聯結的研究主要聚焦在影響社會聯結的前因以及社會聯結的作用結果,例如影響人際關系、心理和生理感受和社會評價和判斷[21][22]。從認知視角發現,自我與他人的社會聯結感越高時,越有可能將自己的資源分配給對方,也越容易從對方視角或角色理解其行為,因為彼此的共同特點較多[23]。但強化個體的性需求和饑餓感時,個體會表現出更低的意愿向他人分配自己的資源和幫助他人,這是因為強化生理需求降低了自我與他人的社會聯結[21]。可見,自我與他人的社會聯結感會影響個體的判斷、評價以及行為,但其也受自我的生理需求所影響。在親社會的環保行為中發現,啟動金錢概念時個體與他人的社會聯結感會降低,而且親社會行為的意向也會降低[24]。還發現社會聯結與個人幸福感存在較強的關聯,社會聯結能顯著影響時間助人和金錢助人對幸福感的作用[25]。此外,社會聯結能積極影響綠色消費行為[26]。

(二)假設演繹

1.社會聯結和目標進展信息的交互與環保消費重購意愿的關系

重購意愿會受到消費者首次購買整體感覺的影響,在綠色消費行為中,首次購買產生的短期績效類似于環保企業追逐環保目標中的目標進展。目標進展信息對追逐目標一致的行為有顯著影響[11]。在環保消費行為中,持續追逐目標的行為可理解成為實現環保企業的長期績效進行重購環保產品。此外,目標進展信息對促進目標一致的行為的影響會受到解釋水平和動機類型的調節作用,不同的思維方式和心理距離都會影響個體追逐目標的行為[12][13]。社會聯結作為一種基本需求,會影響個體的情感、關系感知以及行為決策。社會聯結感較高的個體,思維模式較為抽象、理性,也更加關注他人的利益以及自我和他人共同的利益[18]。社會聯結感較高的個體會更傾向于感到自我與他人有較高的關聯,也更容易站在他人的角度看問題,會更傾向于認為他人是友善的,也更愿意參與群體行為[20]。可見,親社會行為對社會聯結感較高的個體的影響更顯著,而且綠色消費行為效果需要較長時間才能顯現出來,所以消費者持續付出努力才能實現綠色消費的環保目標[27][2]。此外,相比于“待完成”的目標進展信息,“已完成”的目標進展信息會釋放出認同群體行為的信號,也更傾向于讓個體聯想到目標是可實現的[28]。因此,社會聯結感較高的個體更愿意接受親社會行為目標,也更可能受到“已完成”目標進展信息的影響,強化追逐目標的動機,進而保持行為的一致性。由此,本文提出以下假設:

H1:在自我與他人社會聯結感較高的情境下,相比“待完成”的目標進展信息,“已完成”的目標進展信息對環保消費重購意愿的影響更大。

社會聯結感較低的個體對人際關系持消極的態度,他們感到自己不被理解或被孤立,低社會聯結的個體在交往中不能有效地操控自己的需要和情感,也通常很難將理智與情感分開,以致不能客觀冷靜地看待事物[18]。社會聯結感較低的個體更傾向于關注自己的個體目標,與社會中他人有關的信息對自我情感和行為決策的影響較小。環保消費行為既可看作追逐安全健康的個人目標,又可看作追逐美好生活環境的社會目標,環保目標的實現是需要大眾參與。然而,由于社會聯結感較低的個體會認為環保的社會目標較難實現,所以個體對環保產品的支持是有限的,進而選擇放棄社會目標,更傾向于選擇利己的經濟目標。此外,“已完成”的目標進展信息會釋放出認同群體行為的信號,也是對群體性目標的承諾,“待完成”的目標進展信息會釋放出現有目標需要得到進一步推進的信號[28]。可見,不同的目標進展信息對于社會聯結感較低的個體的影響非常小,這是因為社會聯結感低的個體認為目標較難實現。由此,本文提出以下假設:

H2:在自我與他人社會聯結感較低的情境下,“待完成”的目標進展信息和“已完成”的目標進展信息對環保消費重購意愿的影響無顯著差異。

2.感知目標距離的中介作用

目標進展信息對促進目標一致行為的影響會受到思維方式的調節作用,Wiebenga & Fennis(2014)發現在抽象思維模式下,目標進展信息會對目標追求動機有積極影響,而在具體思維模式下,這種影響不成立[13]。社會聯結感較高的個體更具有抽象思維模式,更容易聯想到自我與他人的關聯,也更傾向于關注社會利益[20]。從解釋水平理論可知,思維模式越抽象越可能高估預期的結果[29]。在社會聯結感較高的情境下,由于消費者有較高的社會認同感,此時相比“待完成”的目標進展信息,“已完成”的目標進展信息會釋放出共同目標行為的信號,也會引發消費者聯想到共同目標實現的可能性較大[30]。可推測,相比“待完成”的目標進展信息,“已完成”的目標進展信息更容易在社會聯結感較高的情境下,拉近消費者對目標的感知距離。可見,在“已完成”的目標進展信息情境下,社會聯結感較高的個體感知的環保目標會更近,進而促進消費者有更高的重購意愿。此外,由于社會聯結感較低的消費者處于較低的解釋水平狀態,此時消費者更傾向于關注利己的經濟目標,無論是“已完成”和“待完成”的目標進展信息對環保消費重購意愿的影響不顯著,所以探討在消費者社會聯結感較低情境下目標進展信息對環保消費重購意愿中介機制的意義不大,故本研究僅探討消費者社會聯結感較高的情境下,目標進展信息對環保消費重購意愿的中介機制。由此,本研究提出以下假設:

H3:感知目標距離在目標進展信息與社會聯結的交互對環保消費重購意愿的影響中具有中介作用。

三、研究設計

(一)實驗設計

本文的實驗設計由一個預實驗和二個正式實驗構成。預實驗目的是根據本文的研究情境為正式實驗確定實驗刺激物。本文實驗一重點檢驗目標進展信息與社會聯結的交互對環保消費重購意愿的影響。實驗二為了提升實驗效度改變了社會聯結的操控方式,并檢驗目標進展信息與社會聯結的交互對環保消費重購意愿的中介機制。

(二)變量界定和測量

1.目標進展信息

本研究中的目標進展信息包括“待完成”的目標進展信息和“已完成”目標進展信息,“待完成”的目標進展信息界定為環保企業呈現的目標進展信息強調的是為了實現目標還需要完成的部分;“已完成”的目標進展信息界定為環保企業呈現的目標進展信息強調的是為了實現目標已經完成的部分。在本研究的實驗過程中,我們通過使用處理過的企業產品信息的材料(包括真實品牌信息和虛擬品牌信息)操控目標進展信息。

2.社會聯結

社會聯結是指自我的一個方面,亦指人們同社會群體親密關系中的主觀感覺,是人們對社會關系的一種獨特的自我認知結構[18]。本研究借鑒Li & Zhang(2014)對社會聯結的兩種操控方式,第一種是通過啟動社會聯結情境,并采用一個問項對社會聯結進行操控檢驗,問項為根據你和你朋友的相似程度,請在0到100分之間做出選擇(0分表示完全不同,100分表示完全一樣);第二種是通過采用社會聯結的測量量表,對被試進行直接測量,社會聯結的量表共由八個問項組成,它們分別是:我覺得我和別人有距離感;我覺得我和大多數人沒關聯;我覺得與我周圍的世界脫節了;我覺得我沒參加過任何組織;即使和別人在一起,我覺得我不屬于這里;我發現自己和社會失去了聯系;我沒有團隊合作的意識;即使在我的朋友當中,我也沒有好朋友的感覺[21][17]。

3.感知的目標距離

感知的目標距離是指消費者對企業能實現環保目標遠近程度的感知。這一概念的測量借鑒了在解釋水平視角中對目標距離的測量問項[13]。本研究的測量問項根據研究情境做了改編,具體如下:你感覺該公司離目標的實現還有多遠?請從1到7分之間做出選擇(1表示非常近,7表示非常遠);購買環保產品對實現目標而言,你會感覺離目標更近了嗎?(1很有可能,7一點也不會)。

4.環保消費重購意愿

重購意愿的測量借鑒對顧客忠誠測量的重復購買意愿,本研究的環保消費重購意愿界定為消費者在購買和使用環保產品后,經過思考和評估后,重復購買環保產品的意愿[31]。環保消費重購意愿的問項有:如果經濟允許的話,我會持續購買該環保產品;相比其他產品,我可能還會購買該環保產品;我未來仍愿意繼續使用該環保產品。

四、實證檢驗

(一)預實驗

1.實驗過程

為了更加科學地探索研究環保產品,預實驗的實驗過程主要分為兩個階段。階段一,挑選實驗刺激物以及實驗設計內容的選擇。在本階段主要采用兩種調查方法,一種是深度訪談,另一種是問卷調查。深度訪談主要涉及兩類內容:列舉生活中常見以及常購買的環保產品;大家在購買環保產品時會關注哪些信息。考慮到本研究的被試是在校大學生,預實驗的深度訪談主要分五組(文學專業組、商科專業組、計算機專業組、化學專業組和傳播學專業組)訪談了共計62名在校大學生(包括碩士研究生)。預實驗將訪談設計的環保產品做了整理,最終挑選出了10款大學生比較熟悉、有購買經歷的環保產品,它們分別是環保布袋、節能臺燈/燈泡、環保紙巾/抽紙、無磷洗衣粉、可降解紙杯/餐盒、無汞環保型電池、生態環保洗衣液、環保文具、電子煙和植物盆栽。在預實驗中,我們還整理了消費者在購買環保產品時普遍關注的價格、性價比、產品品牌、產品原材料和產品信息介紹等信息。階段二,根據深度訪談的結果進行問卷調查。問卷調查主要有兩方面內容:從10款環保產品中挑出三款經常購買的或者有意愿購買的環保產品;被試選擇購買環保產品時會關注哪些方面的信息。階段二共發出問卷120分,收回112份有效問卷。

2.實驗結果

112份問卷調查的結果顯示,有意愿購買或者經常購買的前五名環保產品是:環保紙巾、環保文具、環保洗衣液、植物盆栽和可降解紙杯。鑒于后續實驗除了需要學生樣本,還會需要調查有工作經歷的社會人員,經幾位營銷專業的老師和研究生討論后,在本文的實驗設計中將選用環保紙巾和環保洗衣液作為實驗刺激物。另外,問卷調查的結果顯示,較之普通產品,環保產品偏高的價格使消費者對價格、品牌、原材料/產地、功效和企業信息等都會關注,消費者相對更為理性地消費,因此,以上五方面的信息都將在實驗刺激物的設計中呈現,讓被試能感受到更加真實的購買情境。

(二)實驗一

1.實驗過程

實驗一共邀請285名被試。所有被試被告知參與本次實驗需要完成兩個環節的內容,環節一,即接下來的產品包裝調研;環節二的問卷調查內容將會在兩周后左右的時間告知被試,具體時間和調研地點將會由實驗助理電話或郵件一一溝通,問卷內容與消費者購買行為習慣有關,具體內容在電話溝通時會提前告知。參加實驗的被試均在其平時成績中額外加五分。

(1)環節一:研究助理將兩組產品介紹展示給被試,要求被試根據自己的選擇習慣,從兩組產品中挑選一個。在實驗過程中被試需要認真閱讀兩組產品的相關信息,獨立做出選擇,并留下聯系方式及其他相關的基本信息。第一部分調查的兩組產品介紹分別為:A組圖片,維達抽紙,產品信息有倍加柔韌、濕水不易破、細密親膚、200抽/包、更健康,售價為4.9元;B組圖片,泉林本色抽紙,產品信息有不漂白,更綠色、秸稈漿,更環保、無化學添加、200抽/包、更健康,售價為6.9元。被試認真閱讀產品信息后,并做出選擇。接下來我們把選擇了環保產品組和普通產品組的被試分開,在第一部分調查中共有162名被試選擇了環保產品組,并安排研究助理郵件提醒階段二的時間和地點,如沒有及時郵件回復的同學,再電話聯系,進入實驗二;選擇普通產品組的被試,由研究助理通過郵件通知被試,因某些實驗環節沒有準備好,第二部分的調查無法開展,但照樣給予額外的平時成績獎勵。

(2)環節二:2(目標進展信息:“已完成”vs.“待完成”)×2(社會聯結:高vs.低)的組間實驗設計。127名被試參與了環節二的調查(有35名被試因為時間沖突等原因沒有參加),男性39名,女性88名。實驗刺激物為泉林本色品牌的環保抽紙(與第一部分調查的環保產品一樣,但是呈現的產品信息與第一部分不一樣,因為該環保產品有了消費者前面的參與,到了階段二時就出現了目標進展信息)。目標進展信息的操控方式參考Koo和Fishbach(2008)的做法。社會聯結的操控方式參考Li和Zhang(2014)的做法。

第一步:操控社會聯結。首先要求被試寫出一個非常要好的朋友(好基友/閨蜜)的名字或者一個不是很熟悉的普通朋友的名字;然后列舉出這位朋友的個性、性格、脾氣、喜好、價值觀、信仰、目標、理想等特征,并要求自己想象下自己在這些方面的特征。最后,請根據你和你朋友的相似程度,請打分(0~100分),0分表示完全不同,100分表示完全一樣(Li和Zhang,2014;Bartels和Urminsky,2011)。

第二步:操控目標進展信息。通過閱讀環保產品的信息,信息涉及產品價格、公司品牌、企業信息、產品效用等,操控做法參考了Koo和Fishbach(2008),并根據本研究情境做了修改。具體產品信息內容有:中國人均生活用紙每年2.6Kg,以13.5億人口計算,一年消耗生活紙制品為351萬噸,需每年砍伐6000多萬棵十年生大樹。我國的森林資源消耗量已經觸碰到國際生態安全保障線。泉林集團,是一家知名的環保企業,主要以農作物秸稈為原料生產環保生活用紙。泉林公司每年可生產50萬噸環保生活用紙,如果按照每生產1噸環保紙制品可減少砍伐17顆十年生的大樹,泉林集團公司每年可減少砍伐850萬棵十年生大樹。公司環保目標:減少砍伐850萬棵十年生大樹。“已完成”信息組:已完成目標的30%;“待完成”信息組:70%的目標待完成。

第三步,在被試閱讀完環保產品信息的材料后,開始回答問題。問題涉及了測量目標進展信息的操控問項:閱讀完產品信息后,你的注意力是關注在已完成的部分上,還是剩余要完成的部分,請選擇。A.已完成部分,B.剩余要完成部分(Wiebenga和Fennis,2014)。消費者情緒測量以及環保消費重購意愿。實驗最后,測量了被試人口統計學信息,并詢問被試是否了解本次實驗的目的、是否相信所有材料的描述等。

2.實驗結果

(1)操控檢驗。①目標進展信息操控檢查。在數據定義中,“已完成”信息組的數據定義為1,“待完成”信息組的數據定義為0。“已完成”信息組的均值M已完成=0.83,“待完成”信息組的均值M待完成=0.21,F=78.975,P<0.05。“待完成”信息組的得分顯著高于“已完成”信息組的得分。可見,目標進展信息操控成功。并且,在“待完成”信息組和“已完成”信息組中,消費者的情緒無顯著差(M已完成=3.63,M待完成=3.83,F=0.331,P>0.05)。②社會聯結操控檢查。“社會聯結感高”信息組的均值M社會聯結感高=82.6,“社會聯結感低”信息組的均值M社會聯結感低=25.65,F=457.109,P<0.05。“社會聯結感高”信息組的得分顯著高于“社會聯結感低”信息組。可見,社會聯結操控成功。并且,在“社會聯結感高”信息組和“社會聯結感低”信息組中,消費者的情緒無顯著差(M社會聯結感高=3.77,M社會聯結感低=3.70,F=0.04,P>0.05)。

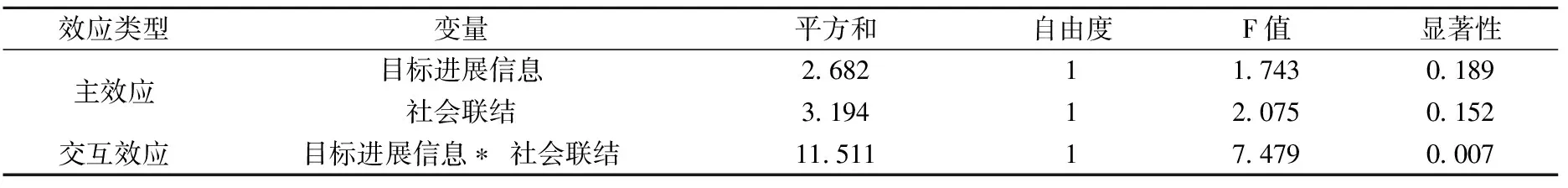

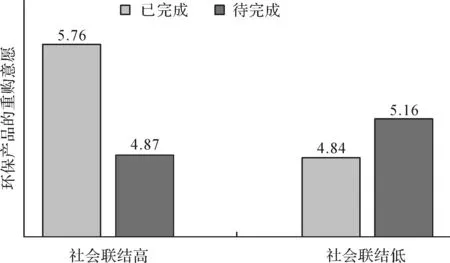

(2)假設檢驗。我們采用雙因素方差分析檢驗社會聯結和目標進展信息的交互作用對環保消費重購意愿是否存在顯著影響。結果顯示,環保消費重購意愿的Cronbach's α為0.891;M已完成-社會聯結感高=5.76,M待完成-社會聯結感高=4.87,M已完成-社會聯結感低=4.84,M待完成-社會聯結感低=5.16,F=7.479,P<0.01。數據結果如表1和圖1所示。可見,社會聯結和目標進展信息的交互作用顯著。

表1 消費者對環保產品的重購意愿

(三)實驗二

1.實驗過程

圖1 目標進展信息與社會聯結的交互作用

實驗二共邀請了279名被試。實驗過程與實驗一一樣,所有被試被告知參與本次實驗需要完成兩個環節的內容,第一部分的內容,即接下來的產品包裝調研;第二部分的問卷調查內容將會在兩周后左右的時間告知被試,具體時間和調研地點將會由研究助理電話或郵件一一溝通,問卷內容與消費者購買行為習慣有關,具體內容在電話溝通時會提前告知。參加實驗的被試均在其平時成績中額外加五分。

(1)環節一:與實驗一相同。為了提高實驗的效果,實驗二采用了虛擬品牌的的產品信息。與實驗一一樣,第一部分調查也是對兩組產品進行選擇:一組產品為A公司生產的抽紙,產品信息有倍加柔韌、濕水不易破、細密親膚、200抽/包、更健康,售價為4.9元;另一組為B公司生產的抽紙,產品信息有不漂白,更綠色、秸稈漿,更環保、無化學添加、200抽/包、更健康,售價為6.9元。被試認真閱讀產品信息后,并做出選擇。接下來我們把選擇了環保產品組和普通產品組的被試分開,在第一部分調查中共有142名被試選擇了環保產品組,并安排研究助理郵件提醒階段二的時間和地點,如沒有及時郵件回復的同學,再電話聯系,進入實驗二;選擇普通產品組的被試,由研究助理通過郵件通知被試,因某些實驗環節沒有準備好,第二部分的調查不開展了,但額外的平時成績獎勵照樣給。

(2)環節二:2(目標進展信息:“已完成”vs.“待完成”)×2(社會聯結:高vs.低)的組間實驗設計。134名被試參與了第二部分的調查(有35名被試因為時間沖突等原因沒有參加),男性53名,女性81名。實驗刺激物為A公司品牌的環保抽紙(與階段一的環保產品一樣,但是呈現的信息與階段一不一樣,因為該環保產品有了消費者第一階段的參與,到了階段二時就存在目標進展信息)。

第一步:操控社會聯結。社會聯結采用直接測量的方式,社會聯結的量表借鑒由Lee和Robbins(1998)開發的量表,共八個問項。

第二步,操控目標進展信息。通過閱讀環保產品的信息,如產品價格、虛擬企業信息、產品效用等具體操控信息。操控目標進展信息分為已完成組(30%)和待完成組(70%),操控方法參考Koo和Fishbach(2008),并根據本研究情境做了修改。環保產品的背景信息與實驗一相同,但公司信息有變化,具體如下:A公司,是一家知名的環保企業,主要以農作物秸稈為原料生產環保生活用紙。A公司每年可生產50萬噸環保生活用紙,如果按照每生產1噸環保紙制品可減少砍伐17顆十年生的大樹,A公司每年可減少砍伐850萬棵十年生大樹。A公司環保目標:減少砍伐850萬棵十年生大樹。“已完成”信息組:已完成目標的30%;“待完成”信息組:70%的目標待完成。

第三步,在被試閱讀完環保產品信息的材料后,開始回答問題。問題涉及了測量目標進展信息的操控問項:閱讀完產品信息后,你的注意力是關注在已完成的部分上,還是剩余要完成的部分,請選擇。A.已完成部分,B.剩余要完成部分(Wiebenga和Fennis,2014)。測量感知目標距離,問項有:你感覺該公司離目標還有多遠?請在1到7分之間作出選擇。(1表示非常近,7表示非常遠);購買環保產品對實現目標而言,你會感覺離目標更近了嗎?(1很有可能,7一點也不會)。測量消費者對環保產品的重復購買意愿。實驗最后,測量了被試人口統計學信息,并詢問被試是否了解本次實驗的目的、是否相信所有材料的描述等。

2.實驗結果

(1)操控檢驗。①目標進展信息操控檢查。“已完成”信息組的均值M已完成=0.66,“待完成”信息組的均值M待完成=0.28,F=21.440,P<0.05。“待完成”信息組的得分顯著高于“已完成”信息組的得分。可見,目標進展信息操控成功。②社會聯結操控檢查。社會聯結的Cronbach’s α為0.905;“社會聯結感高”信息組的均值M社會聯結感高=2.66,“社會聯結感低”信息組的均值M社會聯結感低=5.48,F=413.592,P<0.05。“社會聯結感高”信息組的得分顯著低于“社會聯結感低”信息組。可見,社會聯結操控成功。

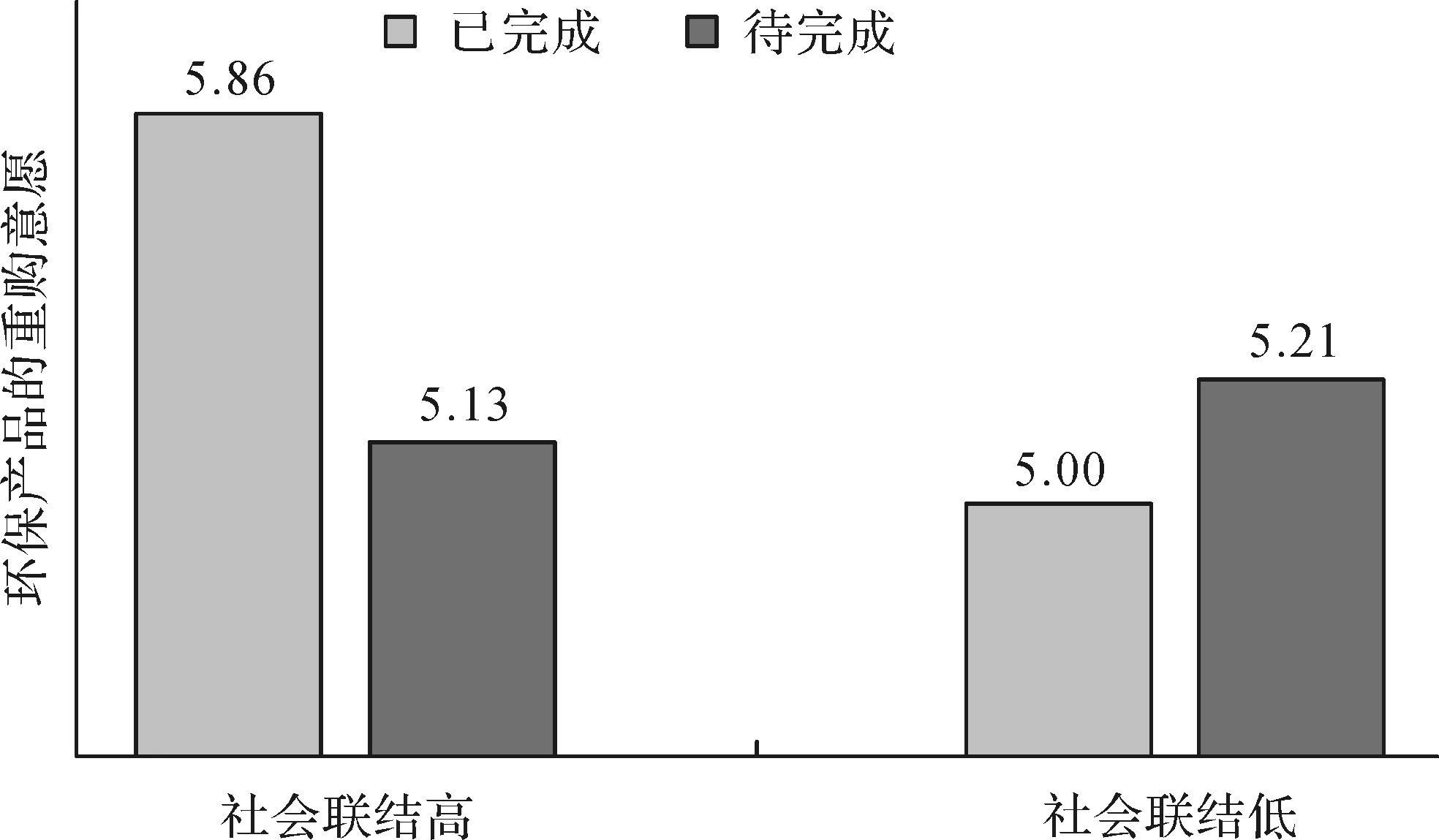

(2)假設檢驗。我們采用方差分析檢驗社會聯結和目標進展信息的交互作用。結果顯示,重復購買意愿的Cronbach’s α為0.897;M已完成-社會聯結感高=5.86,M待完成-社會聯結感高=5.13,M已完成-社會聯結感低=5.00,M待完成-社會聯結感低=5.21,F=4.470,P<0.05。數據結果如表2和圖2所示。可見,社會聯結和目標進展信息的交互作用顯著。

表2 消費者對環保產品的重購意愿

圖2 目標進展信息與社會聯結的交互作用

為了檢驗感知目標距離的中介作用,本研究借鑒Zhao等(2010)提出的中介分析程序,參照Preacher等(2007)和Hayes(2013)提出的有調節的中介分析模型(模型8)進行Bootstrap中介變量檢驗,樣本量選擇5000。感知的目標距離Cronbach’s α為0.929。在95%置信區間下,感知目標距離的確中介了社會聯結和目標進展信息的交互對環保消費重購意愿的影響,交互效應大小的均值為0.3389,Bootstrap檢驗的置信區間分別為[0.0821,0.7740],區間不包含0,可見,在社會聯結較低時,感知目標距離的中介作用并不顯著。具體來說,在社會聯結感較低時,間接效應大小的均值為-0.1227,Bootstrap檢驗的置信區間分別為[-0.3742,0.0156],區間包含0,說明此時間接效應不顯著;但當社會聯結感較高時,間接效應大小的均值為0.5174,Bootstrap檢驗的置信區間分別為[0.0494,0.5004],區間不包含0,說明此時間接效應顯著,即社會聯結高時,感知目標距離對目標進展信息與消費者重購意愿的中介效應存在。

五、研究結論與管理啟示

現有研究主要聚焦在企業短期績效視角探討影響綠色消費首次購買的前因及其作用機制上,少有研究從企業長期績效視角探討綠色消費的重購行為,更未有研究探討環保產品的重購行為。本文從目標進展理論視角探討社會聯結與目標進展信息交互對環保消費重購意愿的影響及作用機制。數據表明,在自我與他人社會聯結感較高的情境下,相比“待完成”的目標進展信息,“已完成”的目標進展信息對環保消費重購意愿的影響更高;在自我與他人社會聯結感較低的情境下,“待完成”的目標進展信息和“已完成”的目標進展信息對環保消費重購意愿的影響無顯著差異。本文還發現感知目標距離在目標進展信息與社會聯結交互作用對環保消費重購意愿的影響中發揮中介效應。此外,現有目標進展的研究大多基于個人目標或社會目標情境的視角探討目標進展信息對動機以及追逐目標行為的影響。由于環保產品同時具有個人目標和社會目標的特性,現有研究基本缺失從多個目標共同作用的視角探討個體追逐目標的行為,所以本研究結論不僅有益補充了綠色消費的相關研究,而且還從豐富了目標進展的相關研究。

在環保企業的營銷實踐中,我們可以發現大部分的環保企業對環保行為的參與并沒有明確的環保目標,而且大多環保產品的廣告也主要突出產品的利己屬性或社會規范信息。由于環保產品的特殊屬性,環保消費行為需要人人參與,也需要付出持續努力。可見,環保產品的廣告不僅要告訴消費者的產品功能價值和社會價值,還需要突出企業參與環保行動是有進展的。為了更好地讓消費者感受環保企業發揮的價值,環保企業必須明確自身在社會長遠利益方面所能貢獻的環保目標,這會有助于增強消費者對環保企業效用的信任,也將提高消費者對環保行為的參與意愿,進而選擇持續支持環保行業。由于每個消費者對社會認同的程度不一樣。從本文的研究結論來看,為了環保產品的長期績效,企業的廣告宣傳需要同時兼顧消費者的心理情境和目標進展信息的類型,企業需要在廣告情境中操縱消費者與他人的社會聯結感或者,而且在不同的心理情境下,應該呈現不同的目標進展信息。具體而言,如果廣告呈現出自我與他人有較高的社會聯結感時,環保企業應該呈現“已完成”的目標進展信息,這樣會更容易激發消費者通過選擇重復購買環保產品,付出持續的努力追逐環保目標。

由于大學生的社會化程度不高、經濟能力有限等因素,他們對環保產品的感受可能與有社會閱歷的消費者群體樣本存在差異,這可能導致本文研究結論的效度受到局限。因此,在未來的研究當中,我們將選擇更具有代表性的消費者群體作為實驗對象,提高研究的外部效度。此外,本文的的操控材料僅采用了環保洗衣液和環保紙巾作為實驗刺激物,可見本文的操控材料略微單薄。在未來的研究中,我們將反復結合多種實驗刺激物提高結論的說服力度,提高結論的普適性。

[1] Katsikeas C. S., Leonidou C. N., Zeriti A. Eco-friendly Product Development Strategy: Antecedents, Outcomes, and Contingent Effects[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2016, 44(1):1-25.

[2] Luchs M. G., Kumar M. “Yes, but this Other One Looks Better/Works Better”: How do Consumers Respond to Trade-offs between Sustainability and Other Valued Attributes?[J]. Journal of Business Ethics, 2017,(140):1-18.

[3] Barbarossa C., Pelsmacker P. D. Positive and Negative Antecedents of Purchasing Eco-friendly Products: A Comparison between Green and Non-green Consumers[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 134(2):229-247.

[4] Peloza J., Shang J. Good and Guilt-Free: The Role of Self-Accountability in Influencing Preferences for Products with Ethical Attributes[J]. Journal of Marketing, 2013, 77(1):104-119.

[5] Goldstein N. J., Cialdini R. B., Griskevicius V. A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels[J]. Journal of Consumer Research, 2008, 35(3):472-482.

[6] Griskevicius, Tybur J. M., Bram V. D. B. Going Green to Be Seen: Status, Reputation, and Conspicuous Conservation[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2010, 98(3):392-404.

[7] Gupta S., Ogden D. T. To Buy or Not to Buy? A Social Dilemma Perspective on Green Buying[J]. Journal of Consumer Marketing, 2009, 26(6):376-391.

[8] 王建國,王建明,杜宇. 綠色消費態度行為缺口的研究進展[J]. 財經論叢,2017,(11):95-103.

[9] 杜偉強, 曹花蕊. 基于自身短期與社會長遠利益兩難選擇的綠色消費機制[J]. 心理科學進展, 2013, 21(5):775-784.

[10] Fishbach A., Dhar R. Goals as Excuses or Guides: The Liberating Effect of Perceived Goal Progress on Choice[J]. Journal of Consumer Research, 2005, 32(3):370-377.

[11] Fishbach A., Zhang Y., Koo M. The Dynamics of Self-Regulation[J]. European Review of Social Psychology, 2009, 20(1):315-344.

[12] Park J., Hedgcock W. M. Thinking Concretely or Abstractly: The Influence of Fit between Goal Progress and Goal Construal on Subsequent Self-Regulation[J]. Journal of Consumer Psychology, 2016, 26(3):395-409.

[13] Wiebenga J. H., Fennis B. M. The Road Traveled, the Road Ahead, or Simply on the Road? When Progress Framing Affects Motivation in Goal Pursuit.[J]. Journal of Consumer Psychology, 2014, 24(1): 49-62.

[14] Cheema A., Bagchi. R. The Effect of Goal Visualization on Goal Pursuit: Implications for Consumers and Managers[J]. Journal of Marketing, 2011, 75(2):109-123.

[15] Mathur P., Block L., Yucel-Aybat O. The Effects of Goal Progress Cues: An Implicit Theory Perspective[J]. Journal of Consumer Psychology, 2014, 24(4):484-496.

[16] Min K. S., Martin D., Jung J. M. Designing Advertising Campaigns for Destinations with Mixed Images: Using Visitor Campaign Goal Messages to Motivate Visitors[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(6):759-764.

[17] Lee R. M., Robbins S. B. Measuring Belongingness: The Social Connectedness and the Social Assurance Scales.[J]. Journal of Counseling Psychology, 1995, 42(2):232-241.

[18] Lee R. M., Robbins S. B. The Relationship between Social Connectedness and Anxiety, Self-Esteem, and Social Identity[J]. Journal of Counseling Psychology, 1998, 45(3):338-345.

[19] Baumeister R. F., Leary M. R. The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation.[J]. Psychological Bulletin, 1995, 117(3):497-529.

[20] Lee R. M., Draper M., Lee S. Social Connectedness, Dysfunctional Interpersonal Behaviors, and Psychological Distress: Testing a Mediator Model[J]. Journal of Counseling Psychology, 2001, 48(3):310-318.

[21] Li X, Zhang M. The Effects of Heightened Physiological Needs on Perception of Psychological Connectedness[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(4):1078-1088.

[22] Walton G. M., Cohen G. L., Cwir D., Spencer S. J. Mere Belonging: The Power of Social Connections.[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2012, 102(3):513-32.

[23] Aron A., Aron E. N., Smollan D. Inclusion of Other in the Self Scale and the Structure of Interpersonal Closeness[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1992, 63(4):596-612.

[24] Capaldi C. A., Zelenski J. M. Seeing and Being Green? The Effect of Money Priming on Willingness to Perform Sustainable Actions, Social Connectedness, and Prosociality.[J]. Journal of Social Psychology, 2015, 156(1):1-7.

[25] 康其豐. 金錢助人與時間助人對幸福感的影響——社會聯結的調節作用[D]. 廣州:暨南大學碩士學位論文, 2014.

[26] Zhang M., Aggarwal P. Looking Ahead or Looking Back: Current Evaluations and the Effect of Psychological Connectedness to a Temporal Self[J]. Journal of Consumer Psychology, 2015, 25(3):512-518.

[27] 吳波, 李東進, 張初兵. 消費者努力研究述評與展望[J]. 外國經濟與管理, 2015, 37(9):68-79.

[28] Fishbach A., Koo M., Finkelstein S. R. Motivation Resulting from Completed and Missing Actions[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2015, 50:257-307.

[29] Trope Y., Liberman N., Wakslak C. Construal Levels and Psychological Distance: Effects on Representation, Prediction, Evaluation, and Behavior[J]. Journal of Consumer Psychology, 2007, 17(2):83-95.

[30] Fishbach A., Henderson, M. D., Koo, M. Group Goal and Sources of Motivation: When Other Don’t Get the Job Done, I might Pick Up the Slack. Unpublished manuscript, University of Chicago, 2009.

[31] Hellier P. K., Geursen G. M., Carr R. A., Rickard J. A. Customer Repurchase Intention: A General Structural Equation Model [J]. European Journal of Marketing, 2003, 37(11/12):1762-1800.