愛情故事的新講法——評章明新作《郎在對門唱山歌》

愛情故事的新講法

——評章明新作《郎在對門唱山歌》

《郎在對門唱山歌》是第六代導演章明繼《巫山云雨》后又一代表作,主要敘述發生在陜西南部紫陽縣城的一個愛情故事。從結構分析,電影擺脫了單純地表現某種純粹愛情或者物質欲望對純美愛情的擠壓這兩套中國愛情敘述的普遍套路,也有別于西方經典愛情敘事“有情人終難成眷屬”的單純表現,而是三者的巧妙融合,呈現出一種特殊的藝術魅力。

敘事學 深層結構 愛情敘事

電影《郎在對門唱山歌》改編自陜南作家李春平的同名小說,主要敘述發生在陜西南部紫陽縣城的一個愛情故事,由第六代導演的代表人物章明執導。作為一部文藝片,影片只投資了500多萬元,沒有著名影星,然而卻在2011年上海國際電影節中斬獲“最佳編劇”和“最佳女主角”等五項大獎,一時成為各大媒體的焦點新聞。像章明的其他電影作品一樣,電影的票房也不理想,但其在中國電影史上的地位卻不容置疑。本論文將以“結構主義敘事學”的相關理論對電影的結構進行簡要分析,以圖揭示這部電影的深層內涵和藝術魅力。

一、結構分析的兩種方式

結構分析是“結構主義敘事學”敘事語法分析的重要組成部分,比較重要的有普羅普的敘事功能分析、托多羅夫的句法結構分析、斯特勞斯的神話結構分析、格雷馬斯的“符號方陣”分析[1](P172—183)。如果要進一步分類,那么前兩種可以說是表層結構分析,后兩種則是深層結構分析。所謂表層結構分析是從敘事的橫向組合角度,研究敘事的各個組成部分之間的關系。如托多羅夫的句法結構分析就是先把敘事分解成一個一個命題(每一個命題都由人物和行動組成),然后命題又組成故事系列,最終得出敘事文的結構[2](P55—69)。以《西游記》為例,可以把它簡要分成孫悟空受難、唐僧解救、孫悟空報恩三個大的命題,然后這三個命題組成一個“受恩——報恩”的故事系列,最后得出《西游記》的表層結構是“受恩——報恩”的結構模式。

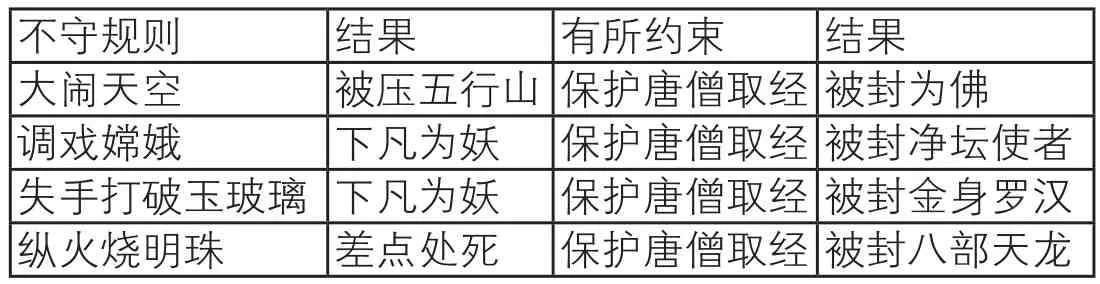

深層結構分析是從敘事的縱向組合角度,將敘事的各個組成部分按照性質進行分類比較,研究它們之間的組合關系。比如斯特勞斯在《結構人類學》中就認為研究神話的結構必須像閱讀管弦樂譜一樣,不僅要沿著橫向的軸線從左至右進行閱讀,而且必須沿著縱向的軸線從上至下進行閱讀[3](P48)。同樣以《西游記》為例,從橫向的角度看,它是一個“受恩——報恩”結構;然而如果我們從縱向的角度看,根據性質不同對事件進行重新分類,會得出一個新的組合關系,如下圖:

不守規則 結果 有所約束 結果大鬧天空 被壓五行山 保護唐僧取經被封為佛調戲嫦娥 下凡為妖 保護唐僧取經被封凈壇使者失手打破玉玻璃 下凡為妖 保護唐僧取經被封金身羅漢縱火燒明珠 差點處死 保護唐僧取經被封八部天龍

顯然,上圖所顯示的結構不再是“受恩——報恩”模式,而是“不守規則——有所約束”的對比模式,它體現的意義是:只有“有所約束”才能夠取得好的結果。本文認為,《西游記》作為中國古代一部經典小說,其魅力源泉與其暗含“受恩——報恩”和“不守規則——有所約束”的結構有一定的關系。事實上,中國傳統文化在待人處世上從來就看重“有恩報恩”和“自我約束”,從這個角度看,《西游記》的上述兩種結構其實對應著中國傳統文化的某種原型心理,這可能是這部小說深受民眾歡迎的一個不可忽視的因素。

當然,同任何其他的批評模式一樣,結構分析也僅僅能揭示敘事文的一部分意義;而且分析時采用的理論模式不一樣,所得出的結論也有可能不同。然而,正如上文所指出的那樣,它對于我們深入理解敘事文的內涵和魅力是具有重要參考意義的,本文就試圖以斯特勞斯的神話結構分析模式,從深層結構的角度對電影《郎在對門唱山歌》的愛情敘事進行分析。

二、真心喜歡與其他考慮

在對《郎在對門唱山歌》的愛情敘事進行具體的結構分析之前,本文想引入一個比較的文本,即沈從文的經典小說《邊城》。這是因為兩者具有相似性(故事的背景發生在鄉土小城,而且建構故事的方式都是套用兩個三角戀愛),將兩者進行比較有助于我們更好地理解《郎在對門唱山歌》愛情敘事的特點。

在眾多關于《邊城》的研究中,已經有人注意到了《邊城》的故事本質就是兩個三角戀愛故事的套用[4](P229)。一個端午節,翠翠到茶峒鎮觀看劃龍舟。天黑的時候,爺爺還沒有來接她,儺送大度地幫助了她,指派家里的一個人將她送回家,翠翠由此萌生出對儺送的愛情。第二個端午節,翠翠又來到鎮上觀看劃龍舟,這次碰到的是儺送的哥哥天保,天保喜歡上了翠翠。就在天保以象棋“車”路的方式(直接說媒的方式)向翠翠提親的時候,儺送告訴了他的哥哥他也喜歡翠翠。于是,兄弟倆相約以象棋“馬”路的方式(通過唱歌去打動翠翠,即自由戀愛的方式)公平追求翠翠。這是第一個三角戀愛,翠翠在天保和儺送兄弟間進行取舍,結果是儺送的唱歌贏得了翠翠的芳心。

天保在失意的情況下,獨自駕船到“下水”去做生意,被水淹死了。這造成了儺送家與翠翠家的誤會。翠翠年紀太小,沒有及時向儺送表明自己的心意,讓儺送誤認為她不喜歡他。就在這個時候,團總以碾坊做嫁妝為自己的女兒向儺送求親,儺送的父親由于大兒子的去世不愿意娶翠翠,碾坊也價值不菲,于是希望儺送答應團總的求親。這是第二個三角戀愛,儺送在以碾坊做嫁妝的團總女兒和以渡船做嫁妝的翠翠之間進行取舍,結果是儺送不愿意娶團總的女兒,但又得不到翠翠的明白表示,失望地離開家鄉做生意去了。小說的末尾,爺爺去世后,翠翠明白了所有的事情,在渡口等待“也許明天就回來,也許永遠不回來”的儺送。

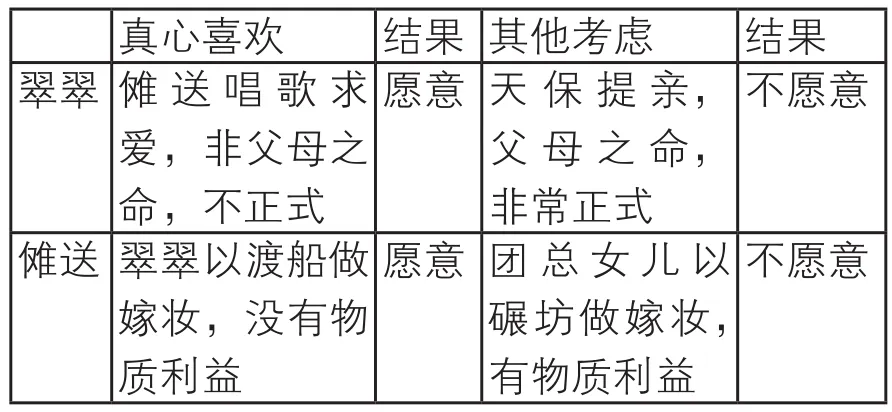

如果從斯特勞斯神話結構分析模式的角度解讀《邊城》的愛情敘事,可以得出下面一種組合關系,如圖:

真心喜歡 結果 其他考慮 結果翠翠儺送唱歌求愛,非父母之命,不正式愿意 天保提親,父母之命,非常正式不愿意儺送 翠翠以渡船做嫁妝,沒有物質利益愿意 團總女兒以碾坊做嫁妝,有物質利益不愿意

根據上圖所示,我們可以將《邊城》愛情敘事的深層結構歸納為“真心喜歡——其他考慮”的結構模式,它體現的意義是:在愛情的選擇上應該遵從內心的呼喚,抵制一切壓抑情感本性的東西,不管它是更正式的父母之命,還是經濟上的物質交換。顯然,《邊城》的深層結構體現的是一種非常理想的愛情觀,本文認為這是《邊城》之所以哀婉動人的魅力源泉,沈從文正是希望通過描繪鄉土小城這種純粹的愛情去啟迪人們更人性地生活。

三、現實力量與非現實力量

《郎在對門唱山歌》同樣以兩個三角戀愛構建故事主體,而且故事的地點也發生在鄉土小城,然而由于產生的時代不同,其深層結構發生了很大的變化。

縣公安局副局長(后來是局長)的女兒劉小漾清純可人,學的是音樂。為了她高考能夠考個好成績,父親劉在水為她請了個輔導老師——縣民歌劇團的員工、中國音樂學院的高材生馮岡。在輔導的過程中,兩人互相愛慕,產生了愛情。與此同時,縣長(后來是縣委書記)的兒子張學鋒也喜歡上了劉小漾。出于現實政治的考慮,也是為了將來自己的女兒能有個幸福的生活,劉在水默認了張學鋒對自己女兒的追求。然而劉小漾卻不喜歡張學鋒,她選擇的是貧困卻有才華的馮岡。故事發展到這里,《郎在對門唱山歌》和《邊城》的愛情敘事是一致的,都是主人公不考慮其他原因,而選擇真心情感。

然而電影的敘事在后半節發生了很大的變化。在電影的前半節中,對馮岡的表現是正面的;然而后半節,馮岡的人格開始出現分裂。從電影的故事情節看,馮岡顯然是喜歡劉小漾的,他們的戀愛關系也由劉小漾高中畢業一直持續到劉小漾大學畢業。然而,等到劉小漾大學畢業回到縣城后,卻發現馮岡與他的表姐早在他們戀愛之前就發生了性關系。馮岡的解釋是說他喜歡的仍然是劉小漾,他并不喜歡他的表姐(事實上他的表姐比他大好多歲),然而為了報恩(因為他上大學期間,一直由他的表姐照顧他的老母親),他不得不與他的表姐在一起。因此,如果說劉小漾在真心喜歡與其他考慮之間,她的愛情取舍標準是真心喜歡,那么馮岡則是其他考慮(報恩)。從這里開始,《郎在對門唱山歌》的愛情敘事開始與《邊城》不一致。

故事接下來的發展是劉小漾在無奈而又失望的情況下任由著張學鋒扶著走向自己的家,而馮岡則在慚愧的心情下,和他的表姐離開紫陽縣城前往南方尋找失去多年的父親,電影就在這里結束了。故事雖然結束了,然而有一個情節卻必須注意。那就是馮岡和劉小漾都被迫無奈地放棄了自己的真心所愛,而張學鋒卻意外地收獲了自己的真心所愛。如果做進一步分析的話,我們會發現馮岡和劉小漾之所以最終無奈地放棄了自己的真心所愛,是因為現實的力量不支持他們(馮岡是太貧困了,根本沒有現實力量的支持;劉小漾雖然有個局長父親,但掌握現實力量的父親卻不贊成她的選擇);相反,張學鋒卻得到了現實力量的充分支持(盡管他沒有主動要求現實力量的支持,但事實上由于他的父親是縣長,后來是縣委書記,他一直在得到包括劉小漾父親在內的現實力量的支持),本文認為這正是導致他最終得嘗所愿的原因。

綜上所述,我們可以這樣畫出《郎在對門唱山歌》的深層結構,如圖:

結果馮岡 否 放棄真心喜歡的愛情劉小漾否 放棄真心喜歡的愛情張學鋒是 得到真心喜歡的愛情現實力量的支持

根據上圖所示,我們可以將《郎在對門唱山歌》的深層結構歸納為“現實力量——非實現力量”的結構模式,它體現的意義是:擁有現實的力量,你可以得到你想要的愛情,即使那個愛情原本不鐘情于你;不擁有現實的力量,你將不得不放棄你想要的愛情,即使那個愛情曾經鐘情于你。因此,如果說《邊城》的深層結構告訴我們,在愛情選擇上只需考慮是否真心喜歡,完全不用去考慮其他因素;那么《郎在對門唱山歌》告訴我們的恰是:真心喜歡在愛情選擇上起不了決定作用,起作用的是你擁有的現實力量和現實關系。聯系到張藝謀電影《山楂樹之戀》上演之時的一句名言“寧在寶馬車內哭,也不在自行車后面笑”,我們可以說《郎在對門唱山歌》的深層結構體現的愛情觀幾乎是一個時代愛情選擇的寫照。因此,同樣是套用兩個三角戀愛,同樣是描寫鄉土小城,《郎在對門唱山歌》和《邊城》的故事結構相似,故事本質卻發生了根本的變化:《邊城》是浪漫理想的,《郎在對門唱山歌》是現實嚴酷的。

四、想象與實際

一些優秀的敘事文可能隱含著多種深層結構,從而經受得住人們從不同的角度去解讀它。以《西游記》為例,從斯特勞斯神話結構分析模式,我們還可得出它的另一個深層結構,如有人歸納總結《西游記》中被打死的妖精基本都是沒有后臺的,而沒有被打死的妖精基本都是有后臺的,從而總結出“后臺——非后臺”的結構模式,用來說明《西游記》其實蘊含著一種對現實生活中依靠后臺的人和事的批判。盡管這一深層結構因為有特例的存在一直被人質疑,但是當一種敘事模型大量重復出現的時候,它還是需要引起我們的重視,因為一個作家大量重復使用某一敘事模型必然有意無意地透露出他對生活的某一看法。從這個意義上看,說《西游記》蘊藏有“后臺——非后臺”的結構模式還是有一定的說服力的。

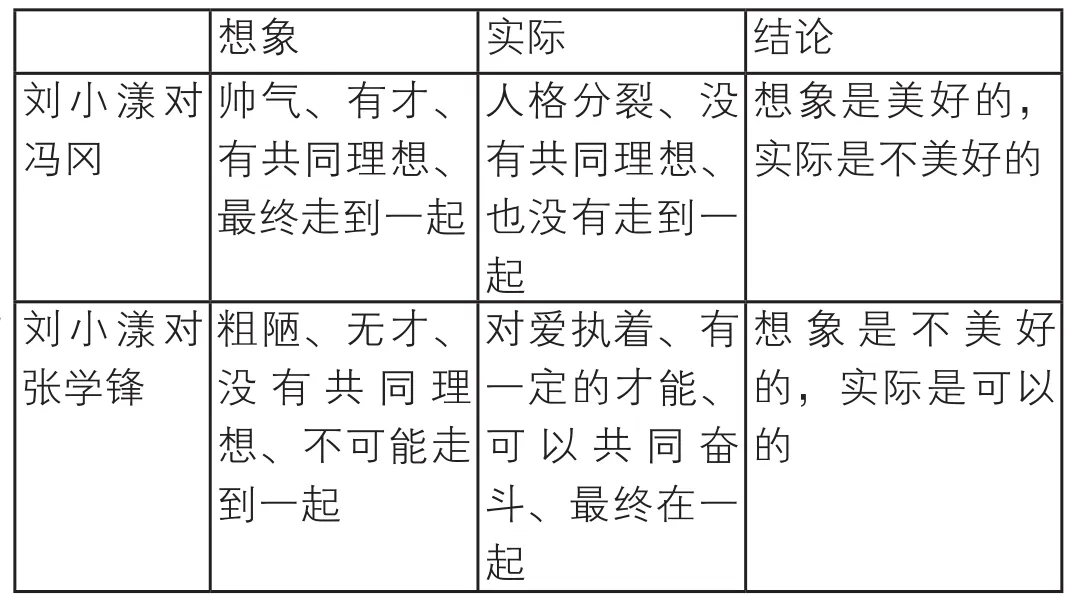

本文認為《郎在對門唱山歌》就是一個擁有雙重深層結構的敘事文本。在一次接受記者采訪時,導演章明說:“‘郎在對門唱山歌’,在我們那個地方的語言中不是指門對門唱山歌那個意思,而是說兩座山隔得很遠,中間還有一條河,甚至是一條江,然后這個叫‘對門’。唱山歌那個人你根本看不見,只能隱約聽到他的山歌,這首歌就是對影片中年輕人關系的一個形容。他們一直在尋找那個人,可是一直也找不到。而這是這部影片的一個內核。”[5]由于電影主要是從女主人公劉小漾的視角展開故事,從電影的故事情節看,把這句話用在她的身上非常恰當,因為她的認識和現實一直在南轅北轍,就如章明所說“一直在尋找那個人,可是一直也找不到”。在劉小漾的心中,馮岡是帥氣有才的,是與她有共同理想和追求的,他們將來也必然在一起;實際情況是馮岡帥氣有才的外表下隱藏著人格分裂,振興紫陽民歌也不是他的理想而是他的無奈選擇,最終他們也沒有走到一起。與此相反的是,在劉小漾的心中,張學鋒是粗陋無才的,不僅與她沒有共同語言,而且還有用卑鄙手段占有她身體的嫌疑,她和張學鋒也不可能在一起;實際情況是張學鋒粗陋的外表下有一顆對愛執著的心,學習不好的他當兵后學了一身本領,盡管他不懂音樂卻愿意為了她到劇團工作以振興紫陽民歌,對照電影劇本和小說原著,張學鋒與劉小漾也并沒有發生關系,而最終他們也走到了一起。因此,如果說馮岡和張學鋒是唱山歌的那個“郎”,那么劉小漾其實只聽到了他們的歌聲,卻沒有看清他們的真人。由此,我們可以得出影片的另一個深層結構,如圖:

劉小漾對張學鋒粗陋、無才、沒有共同理想、不可能走到一起對愛執著、有一定的才能、可以共同奮斗、最終在一起想象是不美好的,實際是可以的

根據上圖所示,我們可以歸納《郎在對門唱山歌》的另一深層敘事結構“想象——實際”的對比模式,它提示的意義是:在愛情選擇中,我們認為美好的人,實際可能并不如此;我們認為不美好的人,實際可能恰好相反。這正如人們在談論愛情婚姻時所說的那樣,“好的不一定就是合適的”,即在現實的愛情婚姻中,頭腦中最理想的那個往往會因為各種各樣的原因無法成為最終走到一起的那個。好萊塢經典愛情電影《亂世佳人》、《卡薩布蘭卡》的女主人公,《魂斷藍橋》中的男主人公最終都與自己頭腦中最理想的對象失之交臂,由此也可以看出這一愛情現實的普遍性。從這個角度看,如果說《郎在對門唱山歌》“現實——非現實力量”的深層結構,反映了一個時代的愛情婚姻現實“愛情取決于現實力量的擁有”;那么“想象——實際”的深層結構則反映了一個更加具有普遍性的愛情婚姻現實:“好的不一定就是合適的”。

綜上所述,作為一部愛情電影,《郎在對門唱山歌》既充滿了時代感,又蘊含一定的愛情哲理,其內涵的復雜使其成為中國愛情敘事中一個非常特殊的文本,而這也成就了它作為一匹黑馬在2011上海國際電影節勇奪五項大獎的榮耀。

[1]胡亞敏.敘事學[M].武漢:華中師范大學出版社,2004.

[2]茨維坦?托多羅夫.散文詩學-敘事研究論文選[M].侯應花譯.天津:百花文藝出版社,2011.

[3]克勞德?列維?斯特勞斯.結構人類學[M].陸曉禾,黃錫光譯.北京:文化藝術出版社,1989.

[4]凌宇.從邊城走向世界[M].長沙:岳麓書社,2006.

[5]章明.專訪《郎在對門唱山歌》導演章明 [EB/OL].[2011-06-19].http://v.ent.163.com/video/2011/6/F/E/V75VP9CFE.html.

10.3969/j.issn.1002-6916.2012.15.004

安康學院科研項目( AYQDRW200925)。

朱云(1979—),男,漢族,湖南永州人,安康學院中文系講師,研究生,主要研究方向:文藝理論的教學與研究。