泉州開元寺聲景觀評價及優化對策研究

王芳+韓丹+周靈飛

摘要:聲景觀涉及多領域多學科,寺廟園林中聲景觀因其特有的宗教文化屬性,更值得深入探究。將泉州開元寺聲景觀作為研究案例,現場測試分析其聲壓級情況;通過問卷調查法探究訪客對單個聲音元素、主要節點聲景觀、整體聲景觀的感知評價,運用主成分分析法提煉出3種影響聲景觀感知的主要因子:放松感、形象性、靜謐感。歸納總結寺廟園林聲景觀的優化對策:即利用自然聲景觀,增強聲景觀放松感;突出宗教聲景觀,重塑聲景觀形象性;減緩旅游活動聲,適當平衡聲景觀靜謐感。

關鍵詞:寺廟園林;聲景觀;感知評價;泉州開元寺;泉州

中圖分類號:TU986

文獻標志碼:A

文章編號:1671-2641(2017)05-0070-07

收稿日期:2017-05-08

修回日期:2017-07-12

Abstract: Soundscape involves multi-disciplinary fields, the sound of monastery garden is worth exploring because of its unique religious and cultural attributes. Taking Kaiyuan Temple soundscape in Quanzhou as a study case, we analyze the shape of SPL through on-site test. In addition, we evaluate individual sound elements, soundscape of main spots and the integral sound environment by questionnaire survey, afterwards use principal component analysis to get three main factors that affect sound landscape: relaxation, habitability and a sense of quiet. Finally, we put forward some suggestions to improve the soundscape of monastery garden: using natural soundscape to increase the relaxation of soundscape, emphasizing temple soundscape to rebuild the image of soundscape, reducing tourism soundscape and balancing quiet sense.

Key words: Soundscape; Temple garden; Evaluation analysis; Kaiyuan temple; Quanzhou

引言

隨著大眾旅游時代到來,寺廟園林也成為宗教旅游目的地的重要組成部分。寺廟園林中聲景觀往往對于游覽氛圍營造、宗教文化感呈現,甚至對非物質文化遺產保護和傳承具有重要作用。聲景概念最早由加拿大作曲家、科學家R. Murray Schafer于1976年明確提出,聲景是相對于視覺風景的聲音風景[1], 并提出了聲生態學(Acoustic Ecology)。聲生態學更關注人在環境中的感知作用,強調人、聲音、環境三者之間的關系,并將區域聲景觀分成:基調聲、信號聲和標識聲[2]。Soundscape最早在2000年由中科院引入中國,并將其譯為“聲景觀”[3]。葛堅等人對聲景觀的概念及其特征進行了歸納的基礎上,還提出了主觀聲音領域,強調了聲音的主觀感知特性[4]。聲景觀研究的應用目的在于創設聲環境、優化聲景觀,其應用研究從環境學、生態學、景觀學、文化地理學[5]等各個學科角度出發,在城市規劃、風景園林、旅游規劃[6]等領域均有應用。目前主要研究包括聲景觀評價[7~10]、聲景觀感知研究[11~13]、聲景觀設計方法[14]以及聲景觀設計操作實踐[15]。根據聲景觀的多重屬性特征,結合多門交叉學科,從到訪者感知體驗的視角,將客觀測量與主觀評價相結合,提煉出適宜旅游地聲景觀發展的設計原則以及有可操作性的方法,是未來景觀設計研究中的重要內容。

1案例地選擇及研究方法

1.1案例地選擇

開元寺位于“泉南佛國”泉州市鯉城區西街的繁華地帶,是福建省內規模最大的佛教寺院。該寺始創于唐初垂拱二年(686年),現存主要廟宇系明、清兩代修建,占地面積7.8 hm2,是中國傳統的寺廟園林。

1.2研究方法

現場調研提取開元寺內主要聲音元素,2016年3月對開元寺聲景觀進行聲壓級現場測試,將測試區域平均劃分成135個方形網格,利用THX-8928聲級計測量各網格中心點聲壓級,測量高度控制在1.2~1.6 m,在10:00、12:00、16:00點分三次測量聲壓級,每個測量點每隔10 s讀取一次,共讀取10個聲級數,取其平均值。選取平日和禮佛日各測量一次。

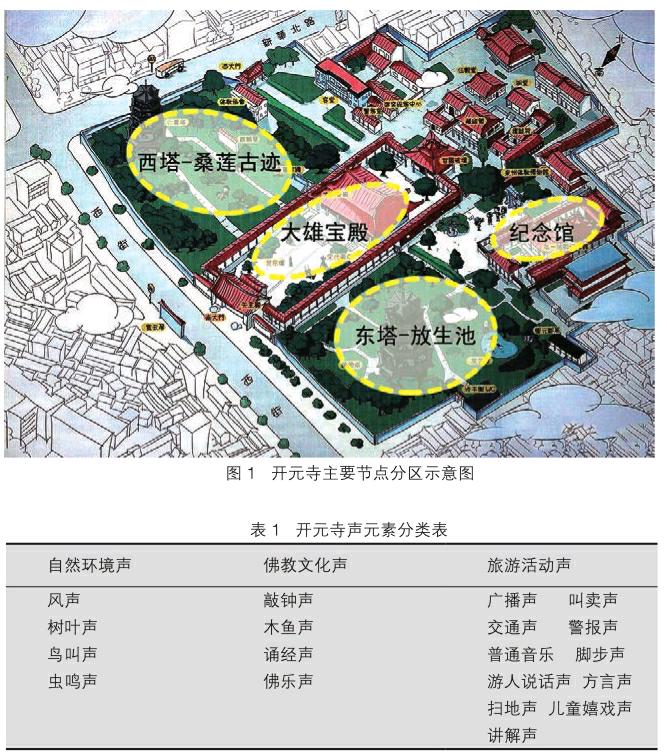

聲景觀感知評價調查采用調查問卷法的形式從單個聲元素、主要節點聲景觀和整體聲景觀三個層面進行。首先對18種聲元素按照“印象度”“響度”“協調度”“喜好度”“聯想度”5個指標進行評價。其次以其佛教文化歷史和游覽價值為區分依據,劃分5個主要節點(圖1),為大雄寶殿區域(文化屬性人工聲區域)、西塔—桑蓮古跡區域(自然聲區域)、弘一法師紀念館區域(社會屬性人工聲區域)、東塔—放生池區域(半開放自然聲區域),按照上述5個指標進行評價。整體聲景觀感知評價采用SD語義細分法,取8對可較全面評價開元寺聲音環境的反義形容詞:“安靜—熱鬧”“自然—人工”“含信息—無信息”“平靜—激動”“簡單—復雜”“放松—緊張”“易聯想—無共鳴”“特色—普通”。endprint

2案例地聲景觀形態

2.1聲景元素

通過現場調研獲取開元寺主要聲音元素,并將其分類記錄如表1。

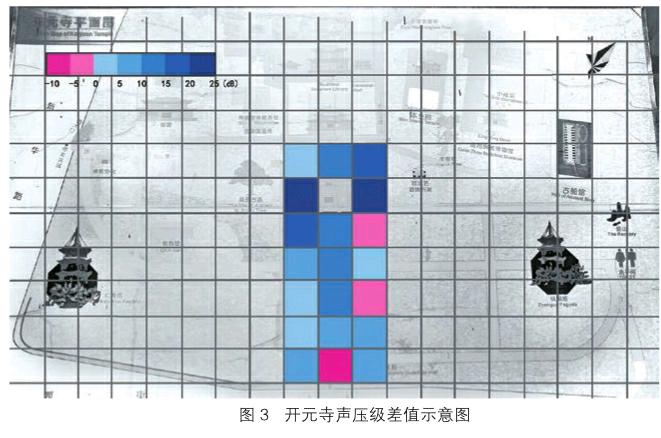

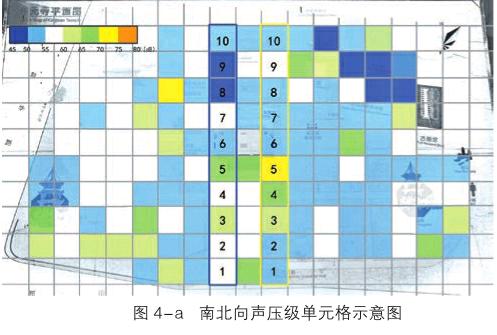

2.2聲壓級形態

聲景觀的物理屬性主要從響度進行研究。開元寺聲壓級范圍分別為45~70 dB(A)和55~80 dB(A),開元寺聲壓級值主要分布在45~80 dB(A)區間(圖2)。開元寺禮佛日聲壓級大于平日,平均差值在8.27 dB,峰值達到25.8 dB,大雄寶殿周圍以及前廣場區域差距最為明顯(圖3)。

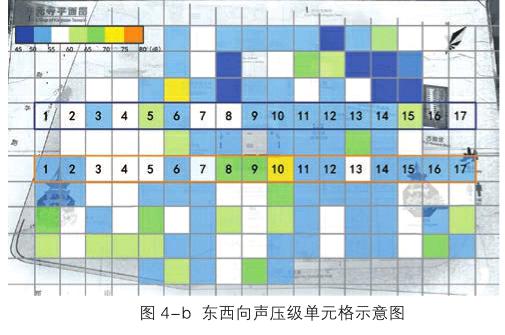

平日開元寺聲壓級由南向北先增后減,東西向聲壓級變化平緩,至大雄寶殿達到高峰(圖4~6)。這與開元寺布局有一定關系,大雄寶殿前廣場游人活動多,并以建筑和鋪裝為主,北部為僧舍區,游人活動較少;東西兩側為植被豐富的園林區,對聲音的屏障、吸收作用較明顯。

3開元寺聲景觀感知評價

開元寺聲景觀感知評價調查采用調查問卷法,共發放180份問卷,回收159份有效問卷。本地訪客占總人數39.6%,外地游客占60.4%;被訪者年齡多集中在45歲以下,其他年齡占11.3%;被訪者高中以上學歷占83%;被訪者中有佛教信仰的占55.7%。

3.1單個聲元素評價分析

根據開元寺單個聲音元素“五維”評價比較(圖7),開元寺單個聲音元素之間“五維”評價存在一定對應關系。最終將開元寺內單個聲音元素以“聯想—喜好”得分值為主要依據,將聲音元素在3個基本類型的基礎上再分為3類(表2)。

開元寺內自然環境聲一般屬于正面及中性元素;佛教文化聲因其地方性和特色性,屬于正面及中性元素;而旅游活動聲中只有掃地聲屬于中性聲元素,其他都屬于負面元素。

3.2主要節點聲景觀評價分析

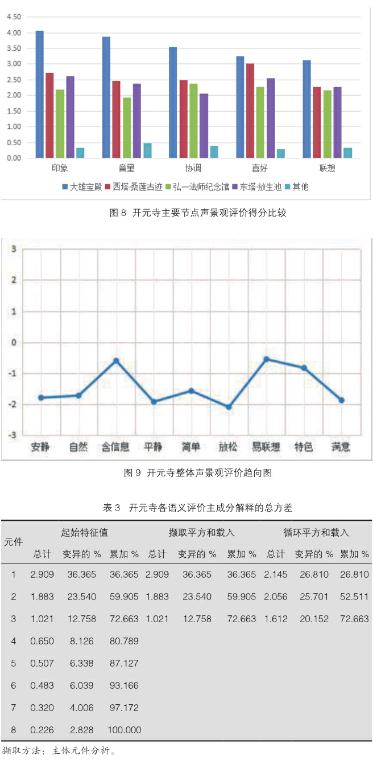

將開元寺各主要節點“五維”的評價得分進行比較(圖8),發現大雄寶殿區域在各項指標中排名第一,其突出的佛教文化聲景觀給游人深刻印象。其他區域“五維”指標變化不明顯,得分低,游人感知度較低。開元寺各節點整體聯想度評價得分相比其他維度得分較低,可見開元寺內聲景能帶給游人的聯想度和共鳴感不夠。

3.3開元寺整體聲景觀評價分析

開元寺整體聲景觀評價(圖9)傾向于安靜、自然、平靜、簡單、放松。游人對于聲景觀的信息含量、共鳴度、特色值保持中立,而對于開元寺整體聲環境滿意度較高。

將每一對形容詞作為影響開元寺整體聲環境滿意度的影響因子,分析其中因子影響值的高低和主次程度(顯著性水平小于0.01,檢驗值 KMO =0.675),利用SPSS22主成分分析法提取主要因子,再進行主成分回歸分析,從而探索開元寺整體聲環境的影響因素(表3)。

在開元寺各語義評價方差解釋表中,主成分1~3的特征值在1以上,累加特征值達到72.7%,最終提取前3個作為主成分(表4)。

開元寺各語義評價主成分旋轉后根據各語義的主成分荷載值進行歸類,將主成分1、2、3重新命名為:主成分1—放松感{放松、自然、平靜}、主成分2—形象性{特色、易聯想、含信息}、主成分3—靜謐感{簡單、安靜}。三個集合在解釋總方差中所占百分比分別為:36.4%、23.5%、12.8%。

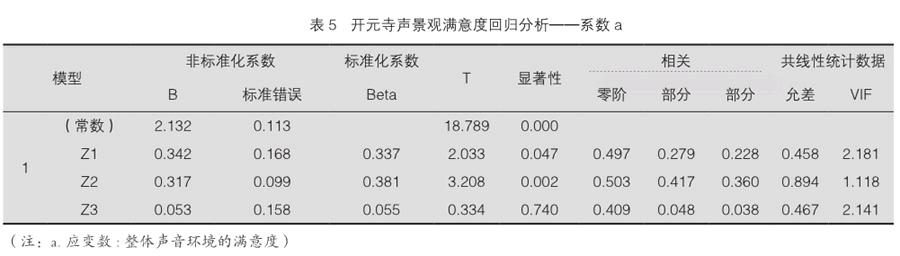

將分析得到的3項主成分作為自變量,游人對開元寺聲景觀滿意度作為因變量,對四項指標進行多元線性回歸分析。根據開元寺聲景觀滿意度回歸分析(表5),得出主成分回歸公式:Zy=0.342X1+0.317X3+0.053X1+2.132。其中,yZ表示游人對開元寺聲景觀滿意度(簡稱滿意度),1X表示放松感{放松、自然、平靜},2X為形象性{特色、易聯想、含信息}, 3X為靜謐感{簡單、安靜},這三個成分對滿意度影響比例約為13:12:2。

綜上可得,開元寺聲景觀滿意度最大影響因素是其帶給游人放松感的程度,開元寺舒適放松的聲音環境成為當前游人出行對聲景觀享受的首要因子。其次是形象性,寺廟園林的聲音帶有宗教文化性質,以其豐富的人文內涵引發游人共鳴,并與視覺景觀相結合,產生完美通感,有利于游人對所聽到的聲音進行構建形象。而聲景觀的靜謐感對滿意度影響值較低,說明在寺廟中并不是越安靜或者越單純的聲音就越令人喜愛,與之相比,聲景觀組合性、協調性更為重要,具有層次感搭配和豐富組合的多種聲音對于聲景觀的整體營造具有更佳的提升效果。

4開元寺聲景觀的優化建議

開元寺聲景觀優化提升可從改進聲音元素、改善分區聲景觀和提升整體聲景觀三個角度出發,并且考慮訪客對聲景觀滿意的3個影響因子:“放松感”“形象性”“靜謐感”。

4.1改進聲音元素

自然環境聲往往表現為正面聲元素,由此充分利用場所內現有自然環境聲,適時利用潛在聲元素:優化開元寺內樹種豐富度和規模,通過布置招鳥樹等措施吸引鳥類,引導產生不同的集中鳥鳴聲景觀;設置風鈴等風聲作用物;使蟲鳴聲結合草地等布置形成集中音;引入如跌水等動態水聲景;強化時間性特殊聲元素,如自然天氣變化產生的聲元素——雨聲等,并積極布置聲音作用裝置,使之放大形成特殊聲景。通過集中放大自然聲景觀,使游客感受到仿佛置身自然環境中的放松感。其次,強化宗教文化聲:定時化典型聲(如晨鐘暮鼓等),形成固定聲景形象,設置擴音設備放大宗教文化聲,播放佛樂引發游客共鳴。最后,減弱旅游活動聲:將游人活動進行分區,引導部分東塔區域的集中游人活動至西塔區域,分散游人活動量,從而弱化其音量;弱化生產生活聲,納入聲音組合以使旅游活動聲音后退成為背景音,通過趣味設計、聲景小品設計(如回音壁等)將旅游活動聲轉化為互動性的聲景體驗。endprint

4.2改善分區聲景觀

宗教文化區以大雄寶殿為代表,可在平日增加誦經聲、佛樂等有宗教文化代表性的聲音元素,塑造佛教聲景觀形象性;紀念文化區以弘一法師紀念館為代表,設置相關人文音樂作為背景聲,增加電子講解聲,重現相關人物生活聲音場景,充分引發聲音聯想;自然區以西塔—桑蓮古跡區域為代表,放置自然補聲裝置和設置集中聽聲點,營造多層次感自然聲景觀和增強優美聲景觀體驗,使游人放松身心,并設計多層植物群落,形成隔離外界噪音的樹林屏障,鬧市中取靜謐之感。

4.3改進整體聲景觀

在改進單個聲音元素和分區聲景觀基礎上,注重各個區域之間聲景觀的差異性和協調性,從而營造出具有整體感和主題性的聲景觀,其中著重營造整體聲景觀的放松感。其次,注重各個區域之間的聲景空間分隔、整體聲景觀時間維度變化,產生日變化及季度變化;設計開元寺聲景觀導覽路線圖,引導游人自主發現聲景觀。

5結論與展望

5.1寺廟園林聲景觀優化對策

5.1.1利用自然聲景觀,增強聲景觀放松感

寺廟園林的聲景觀塑造在一定程度上追求自然愉悅感和放松感,使人進入空間后,迅速消除因不熟悉而產生的緊張情緒;自然環境聲是優良正向的背景音,在部分園林核心節點可適當補充自然聲成標識音;自然環境聲可與園林要素相結合,減弱或屏蔽部分噪音,使游人身心放松。

5.1.2突出宗教聲景觀,重塑聲景觀形象性

寺廟園林可適當突出以宗教文化聲為標識音,注重在無宗教活動時間內宗教文化聲景的營造;提升宗教文化區內不同區域的聲景區分度,形成整體宗教感下的細微差別;把宗教文化中可能存在的儀式感聲景觀(追求聲音純粹、遙遠)和世俗感聲景觀(追求聲音多層次組合和貼近生活)在不同時空維度分別發揮到極致;注意營造不同地域和宗教流派的聲景觀特色性,拒絕千佛一面;設置解說型或者敘事型的聲景觀,提升聲景觀的宗教文化內涵、游人情感共鳴度和特色值,使聲音景觀與視覺景觀完美結合,所聞所見皆是所想。

5.1.3減弱旅游活動聲,適當平衡聲景觀靜謐感

旅游活動聲往往是負面聲音元素,應減弱其頻率,或將其加入宗教文化聲環境中,從而在感覺上弱化其感知度,甚至可適當將旅游活動聲進行轉化。同時,寺廟園林分區應營造不同的靜謐感,自然區、半自然區傾向于物理意義上的靜謐感,人文及宗教區則傾向于心理意義上的靜謐感。

5.2研究展望

旅游聲景觀研究涉及多學科,寺廟園林聲景觀研究必須關注其宗教文化背景,在讓游客享受旅游更優環境的同時,宣傳其文化內涵。未來可對案例地內部空間布局形態、園林要素和宗教經典活動進行探究,結合聲音設計、園林設計和旅游規劃等多方面考慮優化對策;選取多個不同地域不同宗教流派的典型案例地對宗教聲景觀進行對比研究,探究宗教場所聲景觀特殊性營造手法等。

注:本文圖表均為作者自繪。

參考文獻:

[1] R. M. Schafer. The Tuning of the World[M]. New York:Knopf,1977:55-56.

[2] K. Wrightson. An introduction to acoustic ecology[J]. Soundscape:The Journal of Acoustic Ecology,2000(1):10-15.

[3] 李國棋. 聲景研究和聲景設計[D]. 北京:清華大學,2004.

[4] 葛堅,趙秀敏,石堅韌.城市景觀中的聲景觀解析與設計[J].浙江大學學報(工學版),2004,38(8):994-999.

[5] 劉愛利,胡中州,劉敏,等. 聲景學及其在旅游地理研究中的應用[J]. 地理研究,2013,32(6):1132-1142.

[6] 仇夢嫄. 宗教文化旅游場所聲景觀研究一以南京夫子廟秦淮風光帶為例[D].南京:南京師范大學,2013.

[7] Baloglu S. Image variations of Turkey by familiar index:informational and experiential dimensions[J]. Tourism Management,2001,22(2):127-133.

[8] 王丹丹. 城市公園聲景觀聲景元素量化主觀評價研究[D]. 天津:天津大學,2007.

[9] 秦華,孫春紅. 城市公園聲景特性解析[J]. 中國園林,2009(7):28-31.

[10] 岳淼. 杭州西湖風景區人文類景點聲景觀形態及評價研究[D]. 杭州:浙江大學,2012.

[11] Mostafa Refat Ismail. Sound preferences of the dense urban environment:Soundscape of Cairo[J]. Frontiers of Architectural Research,2014(3):55-68 .

[12] 吳穎嬌,張邦俊. 環境聲學的新領域[J]. 科技通報,2004,11(20):565-568.

[13] 陳克安. 環境聲的聽覺感知與自動識別[M]. 北京:科學出版社,2014:40.[14] 陳萍萍. 體驗視閾下的旅游場所聲景營構[J]. 三峽大學學報(人文社會科學版),2011,33(2):63-67.[15] S. Fuda,F. Aletta,J. Kang,et al. Sound Perception of Different Materials for the Footpaths of Urban Parks[J]. Energy Procedia,2015,78:13-18.

作者簡介:

王芳/1978年生/女/湖北隨州人/博士研究生/專業方向為旅游規劃與景觀設計

*通信作者:

韓丹/E-mail:583428928@qq.comendprint