嶺南傳統村落混凝土預制裝飾構件文化表意研究

陳君豪+吳彥+湯輝

摘要:混凝土預制裝飾構件從20世紀70年代開始被廣泛應用于嶺南傳統村落建筑中,是當時嶺南傳統村落建筑的裝飾特點。以田野調查法、圖像法和對比分析法為主要研究方法,對現存于嶺南傳統村落中的混凝土預制裝飾構件在建筑中的出現部位及其背后的文化表意進行深入研究,并將其與嶺南傳統私家宅園裝飾構件進行對比,以引起社會對20世紀70~90年代嶺南傳統村落建筑自我更新產物的關注和重視,從而更好地實現對嶺南傳統村落歷史文化的傳承與保護。

關鍵詞:嶺南傳統村落;預制類混凝土;裝飾圖案;文化表意

中圖分類號:TU986

文獻標志碼:A

文章編號:1671-2641(2017)05-0044-05

收稿日期:2017-10-13

修回日期:2017-10-17

Abstract: Prefabricated concrete decorative components have been widely used as decorative features in traditional village buildings in Lingnan since the 1970s. We use field survey method, image method and comparative method to analyze the position and cultural expression of prefabricated concrete decorative components and to compare with decorative components in Lingnan traditional private gardens. We aims to attract social attention and attach the importance of prefabricated concrete decorative components, as the selfrenewing products of Lingnan traditional village buildings from 1970s to 90s, and to better realize the inheritance and protection of traditional village history and the culture of Lingnan.

Key words: Lingnan traditional village; Prefabricated concrete; Decorative pattern; Cultural expression

引言

傳統村落建筑景觀是各種文化在傳統村落建筑的外在形式和特定地域人地關系的反映,是文化作用于自然的產物[1] 。而20世紀70年代在廣州珠村、佛山仙崗村等嶺南傳統村落中出現了混凝土預制裝飾構件,其圖案作為一種文化符號,運用新型建筑材料表現和傳承了嶺南傳統文化,是專屬于這一特定時期村落建筑自我更新的產物。通過對這些混凝土預制裝飾構件進行研究,解讀所含圖案的文化表意內涵,并將其進行分類,從而引起人們對于嶺南傳統村落中日益式微的混凝土預制裝飾構件的關注與重視,同時也是對混凝土預制裝飾構件的保護與傳承。

1嶺南傳統村落中的混凝土預制裝飾構件

1.1嶺南傳統民居與混凝土預制裝飾構件

受嶺南地區特殊地域環境、社會經濟環境以及文化氛圍等因素的影響,在嶺南傳統民居建筑中體現出較明顯的裝飾性特征[2]。其裝飾重點主要集中于嶺南民間工藝中的三雕(木雕、磚雕、石雕)、三塑(泥塑、灰塑、陶塑)以及壁畫上,內容多為嶺南常見的花果或當地廣為流傳的歷史典故等[3],這充分反映了嶺南地域的風土人情及習俗特點,在滿足建筑使用功能的基礎上實現建筑裝飾的審美表達。

自20世紀20年代混凝土被引入中國之后,混凝土裝飾構件便開始應用于家宅中,其中混凝土預制裝飾構件則濫觴于70年代大量傳統村落民居建筑的更新與新建筑的興建,基于混凝土材料可塑性強、價格低廉等優點,混凝土預制裝飾構件得到了村落居民的認同與大量應用。同時受當時經濟水平的限制及人們審美意識改變的影響,其制作工藝得以簡化,圖案形式更加豐富,從而滿足審美性與實用性的雙重需求。這一時期混凝土預制裝飾構件得到迅速發展,廣泛應用于傳統村落民居建筑中,并成為當時嶺南傳統村落建筑的顯著標志。

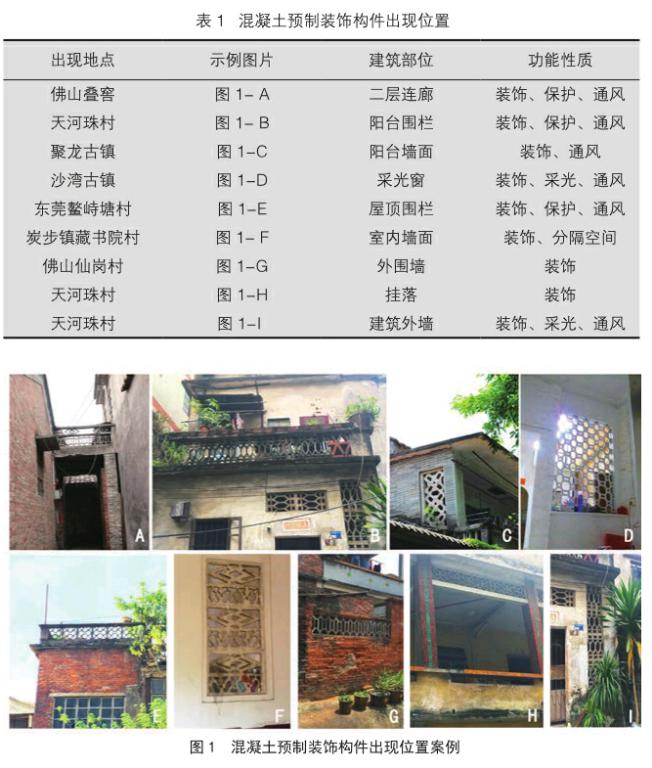

1.2混凝土預制裝飾構件主要出現的部位

混凝土預制裝飾構件主要應用于陽臺欄桿、天臺女兒墻、建筑庭院外圍墻、外墻采光窗、屋頂等位置,起著裝飾美化、建筑通風采光、空間隔斷等作用(表1、圖1)。其中,裝飾美化是其主要功能,生硬的建筑墻體因其變化多端、千姿百態的圖案和若隱若現的透景效果而減少了空間的閉塞感,更具生氣和活潑,獨特的光影效果也自成一景。除此之外,透、漏的混凝土預制構件還為建筑提供了通風采光的可能,頗具實用性。例如廣州珠村中出現在建筑外墻的混凝土預制裝飾構件,鏤空的構件不僅給采光條件較差的一層帶來更多的光線,還有利于通風,幫助改善嶺南地區較為潮濕的室內環境。

2常見的混凝土預制裝飾構件符號分類及意義

起初,在嶺南傳統村落的居民建筑中并未出現大量精細的混凝土預制裝飾構件,只有少數大戶人家的廳堂會使用,并且圖形不會過于復雜。與嶺南民間工藝的“三雕三塑”相比,混凝土預制裝飾構件大多為不構成故事序列的簡單圖案。但即便是簡單的符號,一旦和當地地域文化和社會背景等因素結合,其所表達的意義就更具歷史性和時代性[4]。結合廣佛地區傳統村落的實際情況分析,現存的混凝土預制裝飾構件的圖案符號主要有動物紋、植物紋、幾何紋和文字類四種類型。endprint

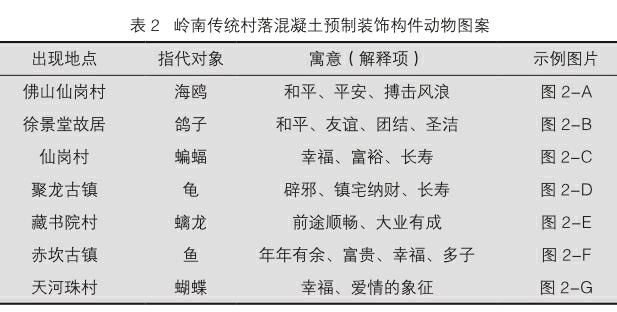

2.1動物紋

在嶺南傳統村落的混凝土預制裝飾構件中,常見的動物圖案有海鷗、鴿子、龜、蝙蝠、螭龍等。圖案的吉祥寓意一般取自帶有吉利諧音象征的動物,也會取自象征祥瑞的古代神獸(表2、圖2)。

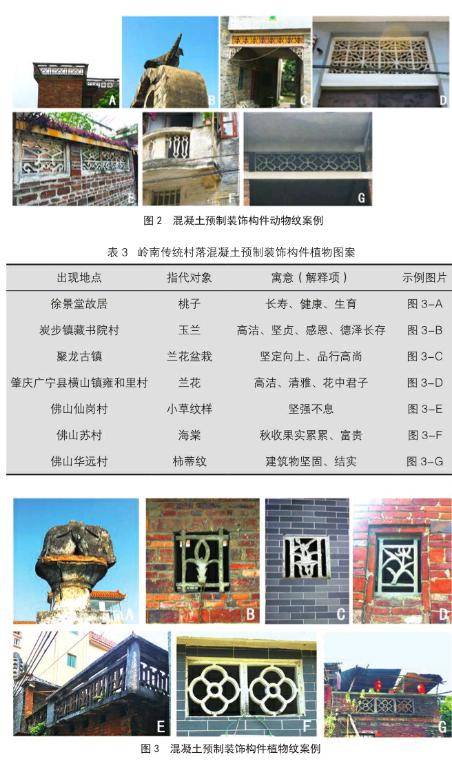

2.2植物紋

除動物紋外,植物圖案紋飾在嶺南傳統村落混凝土預制裝飾構件中亦為常見。主要為花、葉、果、盆栽等,如桃子、海棠紋樣、小草紋樣、蘭花紋、玉蘭紋等(表3、圖3)。

2.3幾何紋

嶺南傳統村落混凝土預制裝飾構件中的幾何圖像符號形式多樣且數量繁多,最簡單易辨,是一種以幾何形為主的裝飾紋樣,主要有卐字紋、方勝紋、六邊形、回紋等紋樣。幾何紋裝飾紋樣易于組合搭配,常兩兩組合應用于村落建筑中,例如廣州珠村某村落建筑中的龜背錦紋樣與菱形紋樣組合,表達屋主祈求平安和財富的美好心愿(表4、圖4)。

2.4文字類

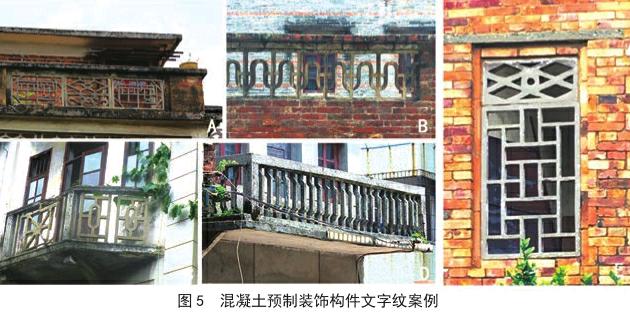

嶺南傳統村落混凝土預制裝飾構件中還有部分是以文字為紋樣,目的是直接地表達屋主的期望,有的淺顯易懂,如炭步鎮某戶人家的“平安”紋樣,直接地表達了屋主祈求平安的心愿;有的則體現了一定的文化知識素養,如亞字紋、工字紋等(表5、圖5)。

3與嶺南傳統私家宅園裝飾構件的差異

嶺南傳統村落中的混凝土預制裝飾構件與嶺南傳統私家宅園裝飾構件除了皆具裝飾美化等功能外,還寄托了建筑主人對美好生活的向往。但是隨著時代的變遷、建筑材料的更新以及人民生活風俗的改變與思想文化的轉變,又逐漸形成了裝飾構件材料、內容及思想觀念上的差異。

3.1裝飾構件材料和內容的差異

嶺南傳統私家宅園主要運用木、磚、石、陶塑、泥塑、灰塑和壁畫、花色玻璃等作為裝飾,裝飾圖案大多精美復雜,甚至具有故事性,制作周期長,制作手藝要求高。

混凝土預制裝飾構件則采用水、沙、碎石、水泥等作為原料,裝飾圖案大致分為幾何類、動物類、植物類和文字類四種類型。生產工藝簡單,可塑性較強。此外,現存的混凝土預制裝飾構件圖案在傳承嶺南傳統建筑裝飾構件圖案的基礎上,對圖案進行了簡化和創新。例如,混凝土預制裝飾構件繼承了卐字紋、方勝紋、海棠紋樣、回紋等圖案,簡化了如意紋、螭龍紋等,創造了小草紋樣、平安字紋、海鷗紋樣等新型圖案。其中新創造的海鷗紋樣表達了嶺南村落人民祈禱出海捕魚的家人平安歸來的心愿,反映了嶺南特色的海洋文化。數量上,相比于嶺南傳統建筑裝飾符號,新產生的符號只是很少的一部分,普遍較為簡潔,對制作工序的精細程度要求低,以配合經濟快速發展時代背景下的批量生產。而嶺南傳統私家宅園中的人物類符號由于圖案過于復雜,制作難度大,并未出現在混凝土預制裝飾構件中。

3.2思想觀念的差異

嶺南傳統私家宅園的裝飾圖案題材內容體現的觀念包括祈福觀、生育觀、吉祥觀和教化觀。[5]祈福觀是祈求神靈,逢兇化吉,后來也衍生為福氣運氣之意,常用蝙蝠圖形作為建筑裝飾符號寓意多福;生育觀是指希望家族多子多福,石榴、葡萄為多子的象征,石榴也寓意著世代相傳,人丁興旺;吉祥觀是人們希望趨吉避害,對未來的希望和祝福的心理觀念,建筑裝飾也多用有吉祥寓意的圖形符號,如兩只獅子寓意“事事如意”;教化一般以倫理道德為題材,教育人們恭謹孝悌,以正人心,形成社會良好風氣。

混凝土預制裝飾構件符號在思想觀念上,傳承了嶺南傳統建筑裝飾的祈福觀、生育觀和吉祥觀,但由于混凝土預制類建筑裝飾制作工藝不成熟、發展時間較短,因此并未涉及頗具故事性、倫理性的教化作用。

3.3形成機制

3.3.1經濟影響下混凝土的廣泛應用

19世紀末20世紀初,外國商品進入中國市場,其中包括混凝土,洋貨的盛行導致我國的經濟發展受阻。為了刺激國內經濟的發展,中國實行獎勵實業、提倡國貨、發展實業等政策。在此經濟政策下,廣東的混凝土產業開始以仿制外國混凝土的方式慢慢發展。隨著1905年廣東河南土敏土廠和二三十年代廣州西村水泥廠等混凝土工廠的設立[6],嶺南地區形成了自己的混凝土市場。從混凝土的引入到建設混凝土廠,由于材料價格低廉、工序簡便易于制作,混凝土已經廣泛應用于嶺南村落建筑中。

3.3.2混凝土工藝發展

20世紀20年代,混凝土建筑裝飾處于萌芽時期,用混凝土材料作為建筑裝飾的一般是村里有名望的大戶人家,為彰顯社會地位,所采用的圖案一般較為精致復雜。此時混凝土建筑裝飾的形式是雕刻,制作工藝繁瑣,成本相對高昂。20世紀50年代,我國建筑在前蘇聯工業化的影響下開始走預制裝配式的發展道路[7]。隨著混凝土預制件工藝的出現,工匠們制作了混凝土裝飾符號圖案的模具,在70年代開始采用澆筑的形式大批量生產混凝土預制裝飾構件,大大降低了生產成本。混凝土預制裝飾構件被村民廣泛應于在自己的建筑中。但由于澆筑工藝生產的限制,裝飾符號的圖案開始簡化,無法像雕刻工藝時精致繁瑣。混凝土預制構件工藝的出現以及發展讓嶺南傳統村落中的建筑裝飾圖案符號從繁雜轉變為簡單,表現形式從雕刻轉變為澆筑成型,產量也大大增加。

4結語

目前,混凝土預制裝飾構件由于材料自身質感、安全性問題及人們審美觀念轉變等原因,日益式微,本文所調研的廣州珠村、佛山仙崗村等嶺南傳統村落中的新建建筑亦基本不再采用混凝土材料的建筑裝飾。因此,當地居民對現存混凝土預制裝飾構件的認知也僅僅停留于在其得到廣泛應用的20世紀七八十年代,對其中所含符號的文化內涵不甚了解,制作工藝甚至瀕臨失傳。隨著經濟水平的提高和外來西方文化的入侵,村民更傾向采用成本較高的建筑材料和西洋建筑裝飾式樣,以提升住宅檔次,例如琉璃磚和羅馬柱式,然而對于現代潮流的一味追求在一定程度上使嶺南傳統村落丟失了本土文化特色。

混凝土預制裝飾構件雖只在嶺南傳統村落的更新發展歷程中曇花一現,但這類村落自主更新下的集體無意識產物體現了對本土文化的傳承,盡管是以粗糙且短暫的方式呈現,但卻是在特定時代利用新的材料重新解讀傳統文化,有著較大的歷史意義,值得借鑒和反思。本文對嶺南傳統村落的混凝土預制裝飾構件進行系統研究,詳細解讀現存混凝土預制裝飾構件圖案的文化表意內涵,此舉不僅是為了吸引更多人去關注并了解這些日益式微的嶺南傳統村落文化,更是為了引發相關學科專家學者對傳統歷史文化保護和傳承的思考:在新時代、新材料、新工藝背景的強烈沖擊下,如何在沒有割斷歷史傳承脈絡的前提條件下將嶺南地區傳統文化推陳出新、發揚光大。

注:本文圖表均為作者拍攝繪制。

參考文獻:

[1] 張浩龍,金萬富,周春山.肇慶傳統村落建筑文化景觀特征及形成機制[J].熱帶地理,2017,37(3):304-317.

[2]薛穎.近代嶺南建筑裝飾研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[3]黃湘菡.嶺南傳統建筑中窗戶的研究[D].廣州:華南理工大學,2013.

[4]徐晨晨.景觀設計的“中國風”[D].無錫:江南大學,2011.

[5]李權時.嶺南文化[M].廣州:廣東人民出版社,1993:80-82.

[6]鄭云霞. 近代廣東官辦水泥企業研究(1905~1949)[D].廣州:暨南大學,2013.

[7]樊驊,張中育. 國內外混凝土預制件發展現狀分析[J]. 混凝土世界,2013(2):70-75.

作者簡介:

陳君豪/1995年生/男/廣東廣州人/在讀本科生

*通信作者:

湯輝/副教授/博士/E-mail:46683868@qq.comendprint