基于“過程設計+項目教學”的影視實務類課程實踐教學方法初探

瞿文妍

【摘要】影視實務類課程實踐課時的授課一直面臨著一個過程難以控制、效果難以評價的困難。文章擬以“DV作品創作訓練”一課為例,從過程設計和項目教學兩個方面來探討這類課程的實踐教學方法,力求對動態環境中如何完成實踐課授課任務乃至實現人才培養目標有所裨益。

【關鍵詞】影視實務類課程;實踐教學方法;過程設計;項目教學

【基金項目】本文系湖北省2016年度人文社科項目“民族IP電影的跨文化傳播研究”系列成果成一;系武漢傳媒學院校級課題“中國微電影發展研究”科研團隊成果之一。

對于影視編導專業學生來說,課堂的理論固然重要,但能夠落實到具體的實際拍攝之中,還需要大量的實踐來進行支撐和強化。武漢傳媒學院編導系的課程培養體系中,對于導演實務類課程(例如“DV作品創作訓練”和“影視導演實務”等課程)的課時分布是16+16,即16節課的理論課加上16節課的實踐課。理論課時最多安排八講的內容,其實對于實操性極強的課程來說,這八講是遠遠不夠的,但一味增加理論課時也不是辦法,畢竟課堂受環境限制,授課方式和內容都會相對平面和單一。在此背景下,要達到導演實務課程的課程培養目標,就必須非常有效地利用好16節課的實踐課時,使實踐課時成為理論課程的延伸和深化,將理論課時中的知識點進行落地,并針對學生實踐中出現的新問題進行多方嘗試和解決,在一個動態環境中完成導演實務類課程的授課任務。在此目標驅動下,經過反復的嘗試和調整,我確定了以下幾點主要的實踐課授課法。

一、過程設計——打破大組實施小組,培養多角色專業能力

影視創作是團隊合作的產物,個人的單打獨斗難以完成影視創作的全部過程,團隊的人手越多越有幫助,這似乎已經是一個不爭的公論。但是,對于授課來說,對于完成課程作業來說,大組并非一個很合適的選擇。這里的大組指的是10人以上的組。進行了導表攝服化道、編劇、錄音、燈光、剪輯、制片等一人一職的分工之后,不僅容易出現一些無關痛癢的打醬油人員,還容易出現成員之間溝通不暢的問題。由于大家所承擔的責任客觀上存在著輕重之分,很容易帶來成員之內的不平衡和內訌。從多年的授課實踐來看,一旦按照大組來進行分組,最終呈交上來的成片質量經常會出現某一個甚至幾個環節嚴重掉鏈子的情形;或者四五個核心學生承擔了全部的制作任務,并且好不容易組織起來的團隊也隨著課程的結束而分崩離析。

按照小組(5人為基本單位,必要時可以增加1-4人或者減少1-2人)的形式來實踐分組,會在客觀上造成每位成員的身兼多職。這種身兼多職會最大限度地調動每位學生的積極性,并且使工作量相對平均,誰也沒有辦法在這樣的建制中偷懶。一旦這樣的小組在制片過程中需要其他同學的幫助的時候,這種幫助是純自愿不計入期末考評之內的,也就意味著小組成員在獲得其他組同學參與的同時,自己也需要積極參與其他組的作品。按此思路實施幾個學期以來,學生的實踐壓力得到緩解,積極性被最大限度地調動起來。經常可以看到創作精力旺盛的學生出現在很多個組的實踐過程中,優秀的學生得以脫穎而出,后進的學生也在相對高強度的實踐中獲得進步。

二、過程設計——指定動作和自選動作結合,課內外探班

帶過實踐課的教師一定有這樣的體會:固定的實踐課時常常跟不上學生不斷變化的實踐安排。在實踐課時開始之時,我就把其定位成我和學生之間的深度溝通時間。對于完全沒有實踐安排的學生,布置4個課時的實踐課任務,并在下課之前進行拍攝資料的驗收和討論;對于有實踐安排的學生,則全力配合他們的實踐節奏,參加他們的劇本討論會、導演闡述會、分鏡討論會、現場拍攝乃至粗剪討論會。

對于完成實踐課任務的學生來說,作業拍攝的具體時間和周期受到很多條件的限制,比如演員的檔期、設備的輪流使用、天氣、場地乃至經費等等。因此,只有較少的組剛好可以在實踐課時進行作業的實拍。要探班,就必須遷就他們的時間,也就是要利用課外時間。而且這個環節必不可少。很多時候,大家雖然在課堂上感覺自己掌握了很多,但真正到了自己實際操作時,仍然會有很多困惑。探班是將原來等待學生有問題來問教師的這樣一種被動教學的狀態改變成主動狀態。教師積極主動地去發現學生的問題,及時鼓勵和提供幫助。不管是指定動作還是自選動作,教師都會按照嚴格的評分原則對其打出平時成績,成為期末考查評分的參考指標之一,從而使實踐課看起來五花八門、分散各處的實踐活動最后在教師的參與和監督下呈現出“形散神不散”的效果。這種主動走到學生中間的實踐課授課方式受到了學生的普遍歡迎。

三、過程設計——團隊創作中建立以個人為單位的評分細則

以小組為創作基本單位之后,結合課內外探班,還需要將評分細則具體到個人。也就是說,雖然是集體的創作,但是教師的評分只有具體到個人,針對不同的分工、同一現場每個人的不同表現進行有區別的評分,才可以最大限度地調動大家的創作積極性,做到公平公正。

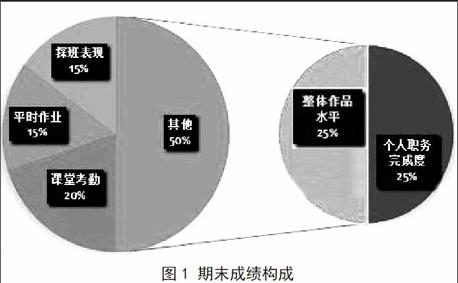

“DV作品創作訓練”一課,每位學生的平時成績由課堂考勤(8-12次)、課后作業(5-8次)、探班(1-2次)、檢查職務職責現場履行情況構成,最后的期末作業成績則由成片總體質量分數和單個或多個職務的具體完成度來構成,平時成績和期末成績在最終的總成績中各占50%。這樣,每位學生的期末總成績完全由他自己在學習和創作過程中的16-24個單項分值來構成(平時成績和期末成績各占50%),杜絕了打醬油的情況,每個人的分數與其努力程度息息相關,學生對分數感覺到公平公正,從而更好地鼓勵大家努力學習(如圖1)。

四、項目教學——雙向選擇,校內外實踐項目進入課程考評體系

對于影視導演實務這門課來說,如果有機會參與到學校的橫縱向相關項目,以一種超越作業的評價標準來進行評價,對學生來說,會是一種更大的考驗和全新的體驗。筆者所處的編導教研室和紀錄片工作坊常常會接到各類學院橫縱向項目。這些項目大多與影視短片創作相關,且有著相對市場化的評價標準。在這些項目和課程之間,會在征求院系意見的基礎上進行仔細的評估和計劃,在項目對接之前將平時考勤、作業和期末考查等分數評價體系進行區別、平衡,然后本著雙向選擇的原則,選擇一部分合適的學生小組進入到實踐項目中。通過這種課程內參與校內外實踐項目,可以在課程要求和市場要求之間達到一個平衡,獲得寶貴的實踐經驗。與此同時,教師也可以更加充分地參與到學生的課內外實踐活動之中,真正在一線與學生共同實踐。本學期本系承接了武漢電視臺《國粹文明秀》三期樣片拍攝項目,在簽訂了橫向科研項目合同之后,與本系三門課程“虛擬演播室”“DV作品創作訓練”“影視后期制作”進行對接,從三個班上雙向選擇學生17名(導演3名、編劇3名、攝像6名、錄音2名、后期3名),這些學生的課程考核和項目考核對接,課外實踐圍繞項目實踐展開,在完成課程考核的基礎上進一步完成項目實踐,項目實踐參與平時成績和期末成績的評分,最終將項目實踐和課程實踐完整對接。

五、小結

班杜拉的自我效能感理論在教育學領域的延伸是教師的教學效能感,指的是教師在從事教學工作時,對本身教學能力的信心以及自己的教能夠對學生的學產生影響的信心。也就是說,教學效能感來自各種教育教學經驗,以往多次成功的經驗會增強教師對未來取得成功的信心,增強教學效能感,反之亦然。在“DV作品創作訓練”一課的長期授課中,筆者感受到了較高的教學效能感,反過來,促進了進一步的教學。

最后,對于導演實務類課程的授課教師來說,要達到這門課的授課目的,不僅需要在理論和實踐課中不斷鉆研各種教法,大膽地進行各種改革,更要努力提高自身的實踐動手能力。影視實踐的技巧和方法更新換代很快,要求學生努力學習的同時,教師自身也要不斷從事行業實踐,保持自身創作的激情、活力和兼容并蓄的教學態度。只有這樣,才能在手把手的實踐教學中真正讓學生受益。

【參考文獻】

[1]陸揚.文化研究導論[M].北京:高等教育出版社,2012.

[2]戴玉竹,許鐵漢.產業化語境下的高校影視課程實踐教學探索[J].綏化學院學報,2015(05):138-141.

[3]楊柳.普通高校影視課程教學實踐初探[J].電影評介,2014(13):72-74.

[4]孫傳國.影視課程實踐教學改革中的“非遺”資源要素[J].西部素質教育,2016,2(16):51.

[5]郭玉真,楊葆華.面向應用型高級專門人才培養的影視類實踐課程教學改革實踐[J].湖北函授大學學報,2014,27(06):131-132.endprint