基于投影尋蹤模型的中原經濟區社會經濟-資源環境耦合研究

蔡文春 張竟竟

摘要:綜合運用投影尋蹤模型和協調度模型,對中原經濟區社會經濟—資源環境系統耦合度進行評價。結果表明,1995—2013年,兩個子系統之間的協調性在提升,2008年耦合度達到0.5以上。從空間分異來看,中原經濟區協調性整個呈現西北高、東南相對較低的空間分異特征。部分城市因為某個子系統水平較低而制約了整體協調性的提升。分析表明中原經濟區必須走可持續發展道路,摒棄那種資源掠奪式的發展方式,在資源環境的承載范圍之內發展復合型生態城市。

關鍵詞:中原經濟區;投影尋蹤模型;耦合度;社會經濟;資源環境

中圖分類號:F121.3? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2018)21-0156-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.21.040? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

On the Coordination Between Social Economy and Resource Environment of Central Plains Economic Zone Based on Projection Pursuit Model

CAI Wen-chun1,ZHANG Jing-jing2

(1.Department of Economy and Management,Sichuan Information Technology College,Guangyuan 628017,Sichuan,China;

2.School of Economics and Management,Zhongyuan University of Technology,Zhengzhou 450000,China)

Abstract: The coordination degree between social economy and resource environment system in CPER was evaluated based on the projection pursuit model. Results showed that, in the last twenty years from 1995 to 2013,the coordination between two subsystems was improved,and the coordination degree in 2018 was over 0.5.From the aspect of spatial differentiation,the coordination presented a characteristic of higher in northwest than in southeast in CPER. The low level of one subsystem in some cities restricted the improvement of the overall coordination. The analysis indicated that the Central Plains Economic Zone should take a path of sustainable development,abandon the development mode through plundering recourses,and develop the complex ecological cities within the carrying capacity of resource environment.

Key words: central plains economic zone;projection pursuit model;coordination degree;social economy;resource environment

改革開放以來,中國經濟的快速發展大大提高了人們的物質生活水平,然而,20世紀90年代以來,各種自然災害頻發,資源環境問題日益凸顯。不節制的資源開發活動導致了生態系統失衡,出現了環境污染、人口膨脹、能源緊張等問題。黨的十八大以來,從中央到地方,堅決向污染宣戰已成為普遍共識。黨中央、國務院出臺了《關于加快推進生態文明建設的意見》,對生態文明建設和生態環境保護做出了戰略部署。生態環境問題的實質是發展方式問題,關鍵是要把握好資源環境和經濟發展的關系。在當前生態文明戰略的指引下,運用新的思想理念和方法開展資源環境—社會經濟系統的耦合效應研究,旨在揭示系統發展的軌跡和成因。

1? 研究區域概況

中原經濟區(CPER)是以鄭汴洛都市區為核心、以中原城市群為支撐、涵蓋河南全省延及周邊地區的經濟區域,其地處中國中心地帶,是全國主體功能區明確的重點開發區域,地理位置重要、交通發達、市場潛力巨大、文化底蘊深厚,在全國改革發展大局中具有重要戰略地位。該經濟區包括河南18個地級市、10個省直管縣(市)及山東、河北、安徽、山西省的12個地級市3個縣,共5省30個地級市、10個直管縣(市)及3個縣。總面積約28.9萬km2,2011年末總人口約1.79億人,經濟總量僅次于長三角、珠三角及京津冀,列全國第四位。

該經濟主體區河南省的人均水資源占有量不足420 m3,僅相當于全國平均水平的20%。另外,河南省地層齊全,地質構造復雜,礦產資源豐富,是全國礦產資源大省之一。目前已發現各類礦產127種(含亞礦種為158種)。其中,探明儲量的75種,已開發利用的有86種。2014年全省生產總值34 939.38億元,三大產業結構比例為11.9∶51.2∶36.9。輕、重工業比例為34.0∶66.0。從2014年各地發布的環境質量檢測報告來看,河南省各地空氣質量、水質均不同程度受到污染,而未來開發利用礦產資源必定給生態環境帶來更大的壓力。

以人均GDP為橫軸,污染物排放量為縱軸,做散點圖(圖1),在對環境庫茨涅茨曲線修正的基礎上建立多項式回歸模型。按照環境庫茨涅茨理論的倒U型假說,一個國家的污染水平會先隨著經濟發展水平的增長而增長,當經濟發展到一定水平時,污染水平會隨著國民收入的增長而下降。由圖1a、b、c、d可以看出,河南的環境庫茲涅茨曲線并不完全遵循倒“U”形曲線的特征,而是隨著人均GDP的增加呈現出多峰特征的波動性,如工業生產中萬元GDP能耗偏大,污染物排放強度較高。與國外發達國家相比,按2000年數據計算,1美元產值能耗中,日本為1.00,法國為1.50,英國為2.17,美國為2.67,中國為11.50,河南為13.85,河南相當于全國平均水平的1.2倍[1]。這在一定程度上說明了影響河南經濟資源環境關系的因素具有多樣性和不確定性。

2? 研究方法與數據來源

2.1? 評價指標體系的構建

資源和環境作為一個相互依存的具有緊密聯系的整體,早在人類出現以前就客觀存在。資源和環境可以通過提供開發利用對象和經濟生產活動場所對人類的社會和經濟活動產生強烈的根本性影響。人類的經濟和社會行為對資源環境又具有一定程度的反作用,并因此對資源環境的演變施加影響,而且這種反作用隨著人類發展階段的提高逐漸加強。因此,資源環境和社會經濟的相互作用在人類生存和社會發展進程中具有舉足輕重的作用。資源環境和社會經濟以人類社會為聯系紐帶,是一個復雜的開放巨系統。該系統的穩定性、魯棒性及可控性決定了地球生命支持系統與人類社會經濟可持續發展目標能否實現,因此,對于資源環境與社會經濟系統的研究成為自然與社會科學領域學者共同關注的焦點[2,3]。

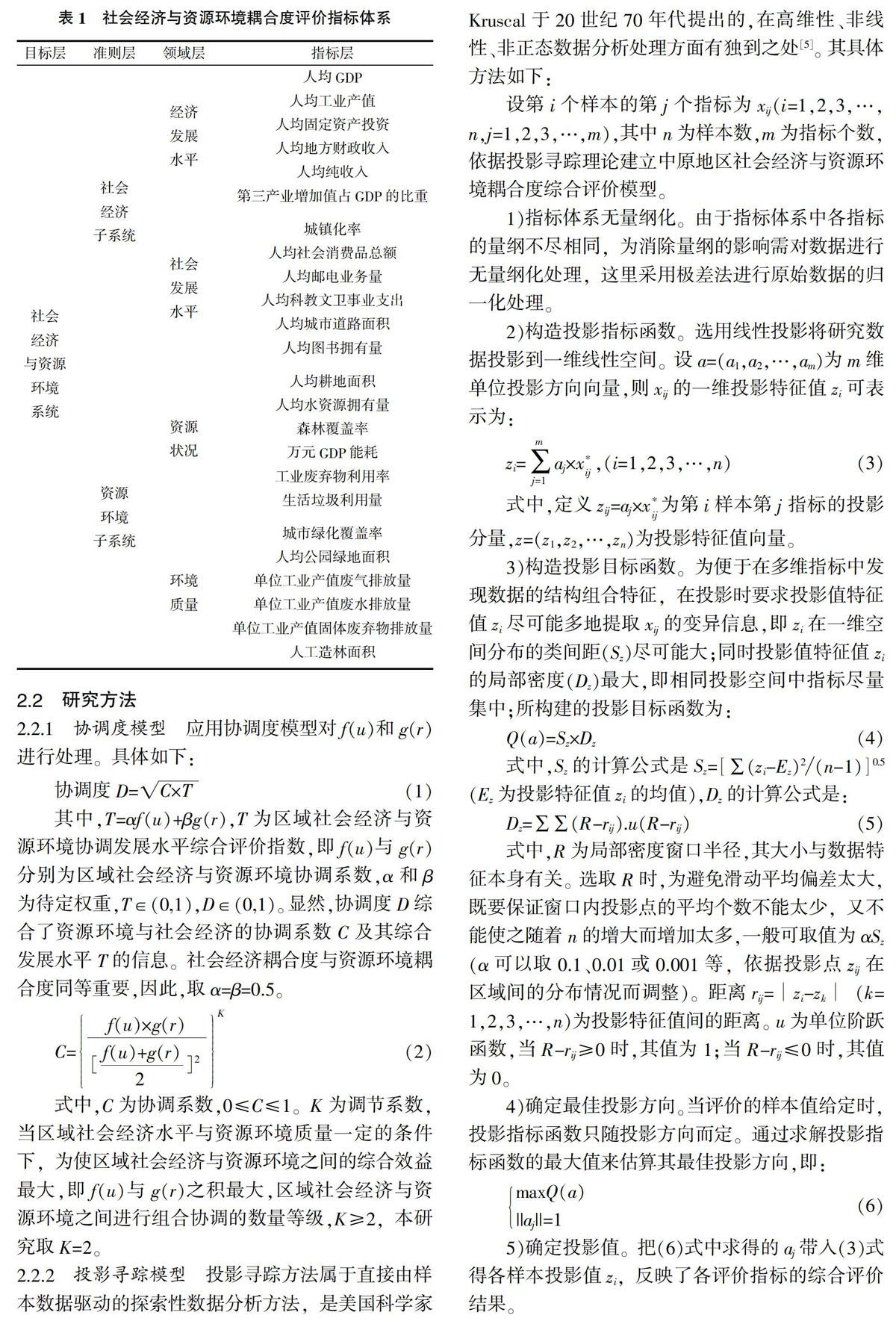

結合中原經濟區的實際情況,遵循科學性、簡明性、全面性、可操作性等原則,建立了一個由目標層、準測層、領域層所構成的具有遞階層次結構的評價指標體系[4](表1)。

2.2? 研究方法

2.2.1? 協調度模型? 應用協調度模型對f(u)和g(r)進行處理。具體如下:

式中,C為協調系數,0≤C≤1。K為調節系數,當區域社會經濟水平與資源環境質量一定的條件下,為使區域社會經濟與資源環境之間的綜合效益最大,即f(u)與g(r)之積最大,區域社會經濟與資源環境之間進行組合協調的數量等級,K≥2,本研究取K=2。

2.2.2? 投影尋蹤模型? 投影尋蹤方法屬于直接由樣本數據驅動的探索性數據分析方法,是美國科學家Kruscal于20世紀70年代提出的,在高維性、非線性、非正態數據分析處理方面有獨到之處[5]。其具體方法如下:

設第i個樣本的第j個指標為xij(i=1,2,3,…,n,j=1,2,3,…,m),其中n為樣本數,m為指標個數,依據投影尋蹤理論建立中原地區社會經濟與資源環境耦合度綜合評價模型。

1)指標體系無量綱化。由于指標體系中各指標的量綱不盡相同,為消除量綱的影響需對數據進行無量綱化處理,這里采用極差法進行原始數據的歸一化處理。

2)構造投影指標函數。選用線性投影將研究數據投影到一維線性空間。設a=(a1,a2,…,am)為m維單位投影方向向量,則xij的一維投影特征值zi可表示為:

3)構造投影目標函數。為便于在多維指標中發現數據的結構組合特征,在投影時要求投影值特征值zi盡可能多地提取xij的變異信息,即zi在一維空間分布的類間距(Sz)盡可能大;同時投影值特征值zi的局部密度(Dz)最大,即相同投影空間中指標盡量集中;所構建的投影目標函數為:

Q(a)=Sz×Dz? ? ?(4)

式中,Sz的計算公式是Sz=∑(zi-Ez)2(n-1)0.5(Ez為投影特征值zi的均值),Dz的計算公式是:

Dz=∑∑(R-rij).u(R-rij)? ? (5)

式中,R為局部密度窗口半徑,其大小與數據特征本身有關。選取R時,為避免滑動平均偏差太大,既要保證窗口內投影點的平均個數不能太少,又不能使之隨著n的增大而增加太多,一般可取值為αSz(α可以取0.1、0.01或0.001等,依據投影點zij在區域間的分布情況而調整)。距離rij=∣zi-zk∣(k=1,2,3,…,n)為投影特征值間的距離。u為單位階躍函數,當R-rij≥0時,其值為1;當R-rij≤0時,其值為0。

4)確定最佳投影方向。當評價的樣本值給定時,投影指標函數只隨投影方向而定。通過求解投影指標函數的最大值來估算其最佳投影方向,即:

maxQ(a)||aj||=1? ? (6)

5)確定投影值。把(6)式中求得的aj帶入(3)式得各樣本投影值zi,反映了各評價指標的綜合評價結果。

2.3? 數據來源

研究數據主要來源于1995—2014年《河南統計年鑒》《河北經濟年鑒》《山西統計年鑒》《山東統計年鑒》《安徽統計年鑒》,2014年《中國城市統計年鑒》和2014年河南省統計公報及部分省轄市統計年鑒,少量數據通過咨詢相關職能部門和查閱文獻數據獲取。

3? 中原經濟區社會經濟與資源環境協調度評價

3.1? 時序演變特征分析

1995—2013年中原經濟區的社會經濟協調系數、資源環境協調系數以及協調度演變情況見圖2。由圖2可知,從社會經濟子系統來看,1995—2014年,社會經濟協調系數處于上升狀態,這與全國經濟發展水平整體上升相契合。經濟結構進一步優化,投資環境改善,人口素質不斷提高,農民人均純收入提高,人口結構進一步改善等因素促進了社會發展。

從資源環境子系統來看,資源環境協調呈上升趨勢,稍有波動。值得注意的是,2012年之前資源環境協調水平高于社會經濟協調水平,2012年之后則相反,這表明單方面追求經濟發展給資源環境造成了較大的壓力。提示在追求社會經濟水平提升的過程中,不能忽視對資源環境的合理利用和保護。

從社會經濟子系統與資源環境子系統之間的協調度來看,整體上是改善的。根據協調度劃分標準,可劃分為以下六種類型[6-8]:①當D=0時,三個系統不存在協調,處于無序發展狀態;②當0 3.2? 空間格局分析 對中原經濟區30個地級市的社會經濟與資源環境耦合協調度進行了空間上的測算(表2)。這樣有利于從空間對比各個區域存在的問題,從橫向上找到區域之間協調發展的切入點。 將30個省轄市的耦合協調度值導入Arc GIS軟件,利用Natural Breaks(Jenks)最佳分類法將其分為五類,以更清楚地分析其空間分異特征(表3,圖3)。 總體看來,中原經濟區30個地級市社會經濟與資源環境協調度都界于0.3 第一層次由邯鄲市、聊城市兩個城市構成。這兩個城市的資源環境得分排名分別為第一、第二,社會經濟得分分別排名第四、第九。第二層次以鄭州為中心,向西部形成較大范圍的集中區,另外還包括中部的漯河市、周口市以及東部的濮陽市和菏澤市。值得注意的是,鄭州市社會經濟水平排名第一,但是資源環境水平的落后制約了系統協調度的提升。第三層次由新鄉、商丘、許昌、蚌埠和信陽構成。第四、五層次比較分散。從社會經濟—資源環境的耦合來看,形成了以鄭州為中心的西部中高水平區域以及東南部較低水平區域,整個形成了西北較高、東南較低的區域分異特征。 從分布情況來看,部分城市的社會經濟—資源環境耦合度因為其中一個子系統水平的落后而制約了整個系統水平的提升,如鄭州市、濟源市社會經濟水平排名分別為第一、第二,但因環境質量較差,導致資源環境水平靠后,排名分別為第11、第25。相反,邯鄲、聊城兩市資源環境排名位列第一、二,提升了整個系統的耦合水平。這說明整個系統的耦合水平與每一個子系統的水平密切相關,要促進系統整體朝良性發展,不能只注重經濟社會水平的提升,應該在資源環境系統承載的范圍之內,注重對資源環境的合理利用和適度保護。 4? 結論與討論 從時間和空間兩維上探討了中原經濟區經濟社會和資源環境兩個子系統之間的協調性,得出如下結論。 從時間維度上來看,1995—2014年中原經濟區經濟社會和資源環境兩個子系統之間的協調性整體是改善的,2007年之前系統處于中水平的耦合狀態,之后若干年協調度達到0.5左右,說明兩系統協調性向良性方向發展。 從空間分異來看,中原經濟區經濟社會和資源環境兩個子系統之間的協調度呈現西北高、東南低的分異特征。部分城市人口迅速擴張,過分追求經濟水平的提升對資源環境發展造成了很大的壓力,阻礙了兩系統之間的協調發展。而日益惡化的資源環境水平又會制約社會經濟水平的提升。因此,中原經濟區的發展一定要堅持可持續發展戰略,轉變資源掠奪式的發展方式,發展復合型生態城市[9]。 兩系統之間的協調度只是一個相對值[10],只有選取不同的區域或時間段作為參照物,進行對比分析,才能表現出定量評價數值的相對意義[11-15]。 參考文獻: [1] 郭? 軍,孟守衛,趙瑞琴.河南經濟資源環境之間的數量關系分析[J].河南社會科學,2005,13(6):148-150. [2] 劉兆順,尚金城,王冬艷,等.區域資源環境與社會經濟系統的非連續運動分析——以吉林省為例[J].生態環境,2007,16(2):579-583. [3] 高長波,陳新庚,韋朝海,等.區域生態安全:概念及評價理論基礎[J].生態環境,2006,15(1):169-174. [4] 蔡文春,張竟竟,楊德剛,等.基于時空理念的區域協調度模型及實證分析[J].生態與農村環境學報,2009(2):9-15. [5] 金? 瑋.基于潛在子空間投影追蹤的魯棒視頻跟蹤方法[D].遼寧大連:大連理工大學,2015. [6] 趙文亮,丁志偉,張改素,等.中原經濟區經濟一社會一資源環境耦合協調研究[J].河南大學學報,2014,44(6):668-678. [7] 葛成軍,俞花美,焦? 鵬.海南省經濟-資源-環境協調發展探析 ——協調發展定量評價[J].生態經濟,2012(11):70-73. [8] 宋? 偉.中部地區縣域經濟“三化”協調發展問題研究[J].農村經濟,2011(5):58-62. [9] 財政部財政科學研究所課題組.支持中原經濟區建設的財稅政策研究[J].經濟研究參考,2011(43):2-11. [10] 吳玉鳴,柏? 玲.廣西城市化與環境系統的耦合協調測度與互動分析[J].地理科學,2011(12):1474-1479. [11] 李久楓,余華飛,付迎春,等.廣東省“人口—經濟—土地—社會—生態”城市化協調度時空變化及其聚類模式[J].地理科學進展,2018(2):287-298. [12] 黃永春,朱? 帥,雷礪穎.中國資源、經濟和環境發展水平與協調度的研究[J].經濟與管理評論,2018(1):45-54. [13] 余瑞林,劉承良,熊劍平,等.武漢城市圈社會經濟—資源—環境耦合的演化分析[J].經濟地理,2012(5):120-126. [14] 呂金興,周忠學.陜西省人口與資源環境協調演進分析[J].干旱區資源與環境,2011(4):16-21. [15] 羅建玲,王? 青.資源、環境與經濟的協調度測定——以陜西省為例[J].資源環境與發展,2010(4):80-84.