缺血性卒中患者房間隔結構異常介入封堵術圍術期管理

韓麗軍,李晶瑋

研究顯示,房間隔結構異常與血栓栓塞性缺血性卒中風險升高有關,特別是卵圓孔未閉(patent foramen ovale,PFO)和房間隔缺損(atrial septal defect,ASD),其中PFO可能與40%的原因不明性卒中有關[1]。有證據表明,對房間隔結構異常介入封堵能減少缺血性卒中再發[2-4]。本研究對缺血性卒中合并房間隔結構異常患者的PFO/ASD封堵術的有效性、安全性及圍術期管理經驗進行總結報告。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧性分析2015年5月-2016年5月在首都醫科大學附屬北京天壇醫院行房間隔結構異常介入封堵治療的缺血性卒中患者資料,連續入組。

入組標準:①年齡>20歲;②缺血性卒中[5],病因診斷為反常栓塞;③經食管超聲心動圖(transesophageal echocardiography,TEE)證實存在PFO或ASD[6];④經顱多普勒超聲(transcranial Doppler,TCD)發泡試驗證實存在中-大量右向左分流;⑤無經皮PFO或ASD封堵術禁忌證;⑥接受PFO或ASD封堵治療并簽署知情同意書。排除標準:①非栓塞性缺血性卒中;②病歷資料不全。

1.2 數據收集 收集入組患者的年齡、性別等一般資料;收集患者既往病史,術前診斷,術前、術中、術后收縮壓、舒張壓、平均動脈壓、脈壓及心率;收集患者手術相關情況,包括封堵器是否移位、脫落、表面血栓形成等、新發心律失常等;收集患者是否有圍術期并發癥,包括壓瘡、靜脈血栓形成等數據。對患者術前、術中及術后的血壓和心率進行比較。

1.3 手術方法 本組患者均使用北京華醫圣杰科技有限公司生產的封堵器。患者在局部麻醉下穿刺右側股靜脈,送入5F多功能導管通過未閉的卵圓孔/ASD至左心房,最后達左上肺靜脈。交換直頭加硬導絲置于左上肺靜脈,沿加硬導絲送輸送鞘至左心房,撤出擴張鞘。將體外裝配好的PFO/ASD封堵器通過輸送鞘送至左心房,在左心房打開左房傘盤后回撤封堵器至房間隔,打開右心房傘盤。在X線透視下及經胸超聲心動圖觀察封堵器的位置及形態,并行牽拉試驗確定封堵器位置合適,釋放封堵器。以上全部操作在肝素化下進行。

1.4 圍術期管理 術前管理:做好術前準備,確保患者術前狀態良好。

術中管理:做好手術配合。給予患者低流量吸氧,并建立外周靜脈通道。注意監測患者的心率、心律、血壓、血氧飽和度。

術后管理:術后24 h內密切觀察患者神志、瞳孔、生命體征、血氧飽和度及肢體情況,注意心律失常的發生。注意傾聽患者的主訴,了解患者有無肢體無力、肢體及面部抽搐等癥狀。術后患者臥床12 h,保持術側肢體伸直,穿刺部位沙袋壓迫4~6 h。穿刺局部敷料覆蓋,觀察有無滲血、出血、血腫、感染等。比較兩側足背動脈搏動及周圍循環情況,注意術側肢體的皮膚顏色、溫度、感覺的變化,防止栓塞、供血障礙而導致肢體壞死。

抗栓治療相關護理措施:因封堵器周圍內皮細胞未完成覆蓋之前,易形成血栓,術后患者需抗栓藥物治療。治療期間觀察患者出凝血時間,防止抗栓過度引起牙齦、皮膚、胃黏膜出血,尤其要注意尿液、大便的顏色,以防泌尿道和消化道出血的發生。

預防封堵器脫落或移位管理:封堵器脫落后常常進入右心系統,導致右心功能不全的癥狀。術后24 h囑患者嚴格臥床,變換體位要緩慢,密切觀察患者有無胸悶、心悸、氣促、胸痛、發紺、心律失常等情況。如突然出現呼吸困難、大汗等癥狀要及時復查心臟彩超,確定是否存在封堵器脫落。

下肢靜脈血栓及壓瘡管理:患者臥床期間,協助患者每2 h翻身,避免壓瘡;指導正確活動四肢,幫助肢體功能障礙的患者被動活動偏癱側肢體。

感染管理:術后注意監測體溫的變化,嚴格無菌操作,保持穿刺點干燥,術中及術后使用抗生素,預防發生感染性心內膜炎。限制探視人員,防止交叉感染。

出院指導:指導患者術后建立科學的飲食習慣,進食低糖、低脂、低鹽、高蛋白、高維生素的食物;合理運動,術后3個月內避免劇烈活動,防止封堵器脫落;避免暴露在強磁場;注意保暖,預防上呼吸道感染;遵照醫囑服用抗凝藥,定期復查出凝血時間、血小板計數,注意觀察皮膚、牙齦有無出血。

1.5 統計學方法 采用SPSS l7.0軟件包對數據進行統計分析。計數資料采用率表示。計量資料符合正態分布,用表示,多組間比較用方差分析,多組間整體分析有統計學意義后,再進一步進行兩兩比較。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料 本研究共入組27例患者,其中男性14例,女性13例;年齡在24~66歲之間,平均(46±12)歲。既往高血壓7例,其中4例術前血壓≥140/90 mmHg;術中有2例血壓≥140/90 mmHg,最高150/90 mmHg;術后血壓升高4例,均為既往有高血壓且血壓控制不理想的患者。PFO 21例、ASD 6例。患者從卒中發生至封堵治療時間為0.5~6.5個月。經TCD發泡試驗證實大量RLS 21例,中等量RLS分流6例。反常性栓塞風險(risk of paradoxical embolism,RoPE)評分為3~10分。

本組患者中,21例PFO患者使用PFO專用封堵器,使用型號18/25 mm者19例,30/30 mm者1例,25/35 mm者1例。6例ASD患者使用ASD封堵器,型號均為10~20 mm。

2.2 臨床轉歸 所有患者術中經胸超聲均顯示封堵器形態、位置良好,手術成功率為100%。均順利完成介入封堵,并于術后2 d出院。

患者封堵術后48 h內給予低分子肝素0.6 ml,q 12 h皮下注射。拜阿司匹林200 mg/d,或拜阿司匹林100 mg/d+氯吡格雷75 mg/d口服,連續6個月。其中1例PFO患者封堵術后,cTCD發泡試驗有殘余分流Ⅲ級,給予阿司匹林和氯吡格雷的雙聯抗血小板治療。

門診隨訪1~12個月(中位數6.9個月),患者封堵器位置良好率為100%,未見封堵器移位、脫落,毗鄰心臟組織結構正常。

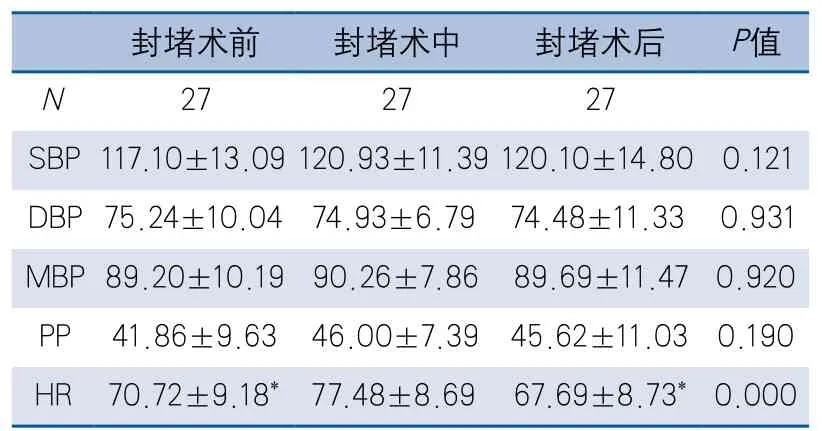

2.3 圍術期患者血壓及心率變化 患者術前、術中、術后的血壓變化無顯著差異;術前、術中、術后的心率變化有顯著差異(P<0.001),進一步兩兩比較顯示術中心率顯著高于術前和術后(均P<0.001),而術前和術后的心率比較沒有顯著差異(表1)。

2.4 圍術期并發癥發生情況 本組患者均未發生圍術期封堵器移位或脫落、下肢靜脈血栓、外周血管并發癥、新發心律失常、壓瘡、感染等并發癥。

表1 房間隔結構異常患者圍術期血壓及心率情況

3 討論

目前,青年缺血性卒中的發病率逐年有所上升,其中房間隔結構異常所致反常栓塞是比較重要的一個原因,而房間隔結構異常有時在常規檢查中難以發現,會造成診療延誤[7]。

對房間隔缺損(主要是PFO)患者是否應該積極進行封堵術治療,目前還存在分歧。關于PFO封堵與藥物治療的隨機對照研究也未得出統一結論。如PFO封堵與標準藥物治療對卒中復發的對比研究(Randomized Evaluation of Recurrent Stroke Comparing PFO Closure to Established Current Standard of care Treatment,RESPECT)的主要終點未達到統計學意義[8],但RESPECT研究的亞組分析證實,合并房間隔或大量右向左分流的PFO患者可從封堵術中獲益[9]。《卵圓孔未閉處理策略中國專家建議》指出:原因不明卒中合并中/大量右向左分流;或有明確深部靜脈血栓形成;或使用抗血小板,抗凝治療仍有復發者,推薦PFO介入封堵治療[10]。

本研究入選的患者均為已經發生缺血性卒中事件,經TCD證實伴有大量右向左分流,為PFO封堵治療的適應證。結合PFO的解剖特點及右向左分流量,所有PFO封堵采用18/25 mm中等大小的PFO封堵器,封堵器置入成功率達100%,圍術期無不良事件發生,隨訪(中位數6.9個月)期間亦未出現封堵器移位等并發癥。手術的成功除了需要嚴格掌握手術適應證、術式設計合理、操作嚴謹外,圍術期的管理也是非常重要的環節。圍術期包含了術前、術中及術后3個階段。本研究中圍術期的管理特點為:①規范化管理;②按照術前、術中和術后3個階段的不同特點,制訂有每個階段的管理操作要求;③管理指標量化;④細化操作要求。這種管理體制有助于操作的規范,量化的指標便于護理人員理解和執行,從而更有效地輔助手術的完成和患者住院期間的管理。

房間隔結構異常介入封堵術中患者的生命體征變化,是圍術期管理的一個重要方面。本研究對患者術前、術中和術后的血壓和心率進行了統計分析,結果顯示術前有4例患者血壓≥140/90 mmHg,術中2例血壓≥140/90 mmHg,最高150/90 mmHg;術后血壓升高4例,均為既往有高血壓病史且血壓控制不理想的患者。但經統計學分析,患者整體術前、術中及術后的血壓無顯著變化。本研究發現封堵術中的心率顯著高于術前及術后心率,分析原因可能與封堵術應激反應有關。

房間隔結構異常介入封堵術后管理的重點在于避免各種術后并發癥,如封堵傘脫落或移位、血栓形成、靜脈血栓及感染等[11]。因此,術后管理必須在遵循治療指南和專家建議[11]的基礎上,制訂針對每一項可能并發癥的護理策略。

本研究發現PFO封堵術后1 d有1例患者存在中等量殘余分流。國外研究顯示,PFO與ASD封堵術后6年隨訪,中等量的殘余分流率分別為10%和6%[12]。Marchese等[13]應用Amplazter封堵器封堵127例PFO患者,在術后3個月和12個月經TCD監測的右向左殘余分流(Ⅱ級以上)的發生率分別為21.6%和13.6%。國內報道PFO封堵術后6個月存在殘余分流率為14.3%,大量殘余分流率為4.8%[14]。由此可見,PFO封堵術后的殘余右向左分流并非罕見,圍術期管理應對此給予重視。

本研究樣本量較小,而且為回顧性研究,因此對圍術期的管理僅做了回顧性的總結,后期會在進一步的試驗中前瞻性入組患者,對手術管理的規范進行研究。

1 Meschia JF,Bushnell C,Boden-Albala B,et al.Guidelines for the primary prevention of stroke:a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association[J].Stroke,2014,45:3754-3832.

2 Windecker S,Wahl A,Nedeltchev K,et al.Comparison of medical treatment with percutaneous closure of patent foramen ovale in patients with cryptogenic stroke[J].J Am Coll Cardiol,2004,44:750-758.

3 Wahl A,Jüni P,Mono ML,et al.Long-term propensity score-matched comparison of percutaneous closure of patent foramen ovale with medical treatment after paradoxical embolism[J].Circulation,2012,125:803-812.

4 Bannan A,Shen R,Silvestry FE,et al.Characteristics of adult patients with atrial septal defects presenting with paradoxical embolism[J].Catheter Cardiovasc Interv,2009,74:1066-1069.

5 中華神經科學會.各類腦血管病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,29:379-380.

6 Hagen PT,Scholz DG,Edwards WD.Incidence and size of patent foramen ovale during the first 10 decades of life:an autopsy study of 965 normal hearts[J].Mayo Clin Proc,1984,59:17-20.

7 Davis D,Gregson J,Willeit P,et al.Patent foramen ovale,ischemic stroke and migraine:systematic review and stratified meta-analysis of association studies[J].Neuroepidemiology,2013,40:56-67.

8 Pandit A,Aryal MR,Pandit AA,et al.Amplatzer PFO occluder device may prevent recurrent stroke in patients with patent foramen ovale and cryptogenic stroke:a meta-analysis of randomisedtrials[J].Heart Lung Circ,2014,23:303-308.

9 Carroll JD,Saver JL,Thaler DE,et al.RESPECT Investigators.Closure of patent foramen ovale versus medical therapy after cryptogenic stroke[J].N Engl J Med,2013,368:1092-1100.

10 張玉順,朱鮮陽.卵圓孔未閉處理策略中國專家建議[J].心臟雜志,2015,27:373-379.

11 張云濤,郭立新,金敬琳.先天性心臟病封堵術中封堵器脫落的介入治療[J].實用醫學雜志,2012,28:3829.

12 Van de Bruaene A,Stroobants D,Benit E.Percutaneous closure of inter-atrial communications (atrial septal defect and patent foramen ovale):single-centre experience and mid-term follow-up[J].Acta Cardiol,2015,70:133-140.

13 Marchese N,Pacilli MA,Inchingolo V,et al.Residual shunt after percutaneous closure of patent foramen ovale with AMPLATZER occluder devices -influence of anatomic features:a transcranial Doppler and intracardiac echocardiography study[J].Euro Intervention,2013,9:382-388.

14 李世軍,岳慶雄,王蘇平,等.卵圓孔未閉介入封堵治療及近期隨訪研究[J].中國循環雜志,2014,29:448-452.

——關注自然資源管理