活動教學 “動”出精彩

任桂華

(江西省豐城市石灘中心小學,江西豐城 331105)

引 言

新課程改革的背景下,小學數學課堂教學發生了翻天覆地的變化,課堂的主體不再是老師,而是學生。也正由于學生的地位日益凸顯,教師的教學不再是一味地講解灌輸,更多的是從學生的角度開展教學。活動教學能夠讓學生“動”起來,充分促進學生的體驗學習,真正地“動”出精彩,彰顯數學課堂的魅力。

一、開展游戲活動,活躍學生學習氛圍

游戲對學生有著很大的吸引力,是學生熱衷的事物,更是教師教學的法寶。數學課堂教學中,教師可以根據具體教學內容,組織學生開展趣味游戲活動,以激活學生的學習主動意識,活躍學生學習氛圍,并讓學生從中體驗到學習的快樂,實現素質教學[1]。

例如,在教學《兩、三位數乘一位數》時,教師在引導學生對兩位數乘一位數的知識有了簡單認識后,想要通過一些練習,來幫助學生鞏固,但發現學生非常抵觸題海戰術。于是,教師大膽創新,將這些練習題設計到一個小游戲中,教師準備一些漂亮的卡片,每張卡片后面都寫有幾道兩位數乘一位數的練習題。游戲規則:如果能夠正確地解出卡片上的練習題,這張卡片就是你的了!學生在教師說完游戲規則后,都表現得很興奮、主動,并迫不及待地進入到游戲活動中。這時,有一位學生選取了一張小兔子形狀的卡片,練習題是“12×2=( ),23×3=( ),5×76=( ) ”,于是,這位學生開始回憶自己課上所學的計算方法,想到列豎式的方式,并很快通過列豎式計算出這一練習題的結果為“24、69、380”。在得到教師肯定的回答后,非常興奮地拿到這張卡片,對接下來的計算游戲充滿了信心。隨后又很積極地去計算下一張卡片中的練習題。學生就這樣在游戲活動中主動參與。這些漂亮的卡片,成功地激起了學生的練習欲望,使其在無形中做了大量的數學練習題。

游戲活動的開展將枯燥的數學練習變得生動有趣,間接地激活了學生的學習欲望,促進學生進行鞏固練習,無形中鍛煉了學生的計算能力,提升了學生的學習效率。

二、開展操作活動,促使學生有效參與

體驗學習應用于數學課堂中,取得了顯著的教學效果。數學課堂教學中,適當地引導學生動手操作學習,能夠促使學生主動探究,激起學生自主學習欲望,促使學生有效參與。

1.創設操作情境,激活自主學習意識

數學不同于其他學科,很多的數學內容是抽象難懂的,單憑教師的講解,學生很難理解,更不要說深入運用。教師可以適時地創設一些動手操作情境,讓學生有機會親自體驗知識的生成過程,以更好地促使學生思考、學習。

例如,在教學《分數的意義和性質》時,教師在引導學生學習比較分數大小的知識內容時,創設了一個操作情境。首先,讓每一位學生事先準備一些大小相同的紙張,并引導學生進行一系列的動手操作。教師向學生提問:這兩個分數哪一個更大一些呢?隨后,教師引導學生利用實物來思考。學生在教師引導下,將自己手中的一張長方形紙張平均分成3份,選取其中一份涂上紅色,代表分數接著,再讓學生拿出一張完全相同的紙張,將其平均分成4份,選取其中一份涂上紅色,代表分數之后,開始將自己動手操作過的這兩張紙放在一起對比,比較兩者紅色區域的大小,最后學生發現的紅色區域相對大一些,所以學生得出最后的結果之后,教師又相應給出一些分子相同分母不同的分數,讓學生借助動手操作來比較。在經過一系列的操作思考后,學生也逐漸地發現同分子、不同分母的分數比較大小的規律。在學生對這一內容有了簡單的認識后,教師又引導學生繼續操作,探究異分母異分子分數比較大小的知識內容。

操作情境的巧妙創設,激活了學生的自主學習意識,調動起學生的學習積極性,并讓學生很好地體驗到數學知識的生成過程,極大地提升了學生的課堂學習效率。

2.引導操作探究,活躍學生數學思維

自主探究學習是學生常用的一種學習方式,它充分發揮了學生的主體作用。在數學課堂教學中,教師應嘗試著放手,讓學生自主體驗學習,以更好地活躍學生的數學思維,激活學生的參與意識。

例如,在教學《平移、旋轉和軸對稱》時,教師為了讓學生理解“平移”的概念,選擇將課堂交給學生,讓學生自主探究。教師讓學生準備了兩張完全相同的長方形紙張,并將兩者重合在一起。隨后,引導學生讓其中的一張長方形紙固定位置,另一張長方形紙張開始向著自己指定的一個方向移動一定的距離,并觀察思考這一過程。有學生在經過一系列動手操作后,發現移動前后的圖形并沒有發生任何的改變,它的大小、形狀是沒有改變的,改變的只是圖形所在的位置。還有學生在操作中提出問題:平移有著怎樣的性質呢?學生在問題的推動下,主動進入到操作探究中。學生想到找一些對應點,并將兩個長方形紙張的四個角分別標注上字母,在經過平移操作后,找尋其對應點,將其用虛線連接在一起,觀察思考其中的內涵。學生就這樣在教師創設的活動情境中,主動操作探究,無形中學到了很多的知識技能,鍛煉了學生的自主學習能力,實現了高效率數學課堂學習。

三、開展互動活動,促使學生合作交流

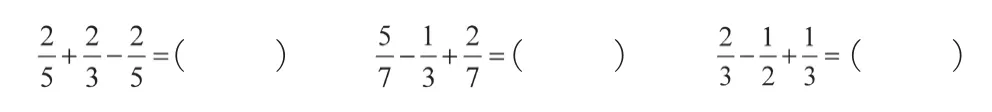

每名學生都是獨立的個體,對于同一問題有著不同的認知,作為教師應注重巧妙地利用學生的這一特點。在數學課堂教學中,教師可以適時地組織學生開展討論活動,以促使學生互動交流,更好地培養學生的合作意識,推動學生互相學習[2]。例如,在教學“分數加法和減法”時,教師在引導學生對本節內容有了簡單的認識和理解后,為學生設計了一些練習題,以幫助學生鞏固思考。

教師在讓學生自主思考計算一定時間后,并沒有立即將最后結果公布給學生,而是借此機會引導學生交流討論,讓學生互相表述自己的做題思路。

生2:對于第一道練習題,我的結果和你的一樣,只是我的思路與你的不同,通過觀察這一練習題,發現第一個分數與第三個分數恰好一樣,而且一個是加一個是減,所以我先計算然后再加上,這樣最后的結果為“”。

生3:生2同學的方法讓這道題顯得更加簡便,而且我發現這一解題方法也同樣適用于后面三道練習題,而且這樣計算起來會顯得很簡單。

……

學生這樣主動地交流探討,無形中從對方的表述中學到很多的知識技能。

課堂教學中,教師從學生的實際出發,組織學生開展小組討論活動,很好地促進了學生溝通交流,推進了學生的合作學習,促進了學生的全方面發展。

結 語

學生已然成為課堂學習的主體,作為教師不應只關注自己的教學進程,只在乎自己的教學感受,要注重改變教學方式,與時俱進,從學生的實際出發,更多地組織學生開展活動化教學,以充分發揮學生的主體作用,促使學生體驗學習,進而“動”出實效,“動”出精彩。

[1] 何鐵勇.小學數學活動化教學的實踐與思考[J].科學咨詢(教育科研),2010,(05):78-79.

[2] 黃曉敏.數學學科活動化教學的實踐與認識[J].教育科研論壇(教師版),2005,(09):23-24.