改良腹部真皮下血管網皮瓣聯合負壓引流技術在手背部創面的應用

2018-02-02 20:10:42李超

中國美容醫學

2017年7期

李超

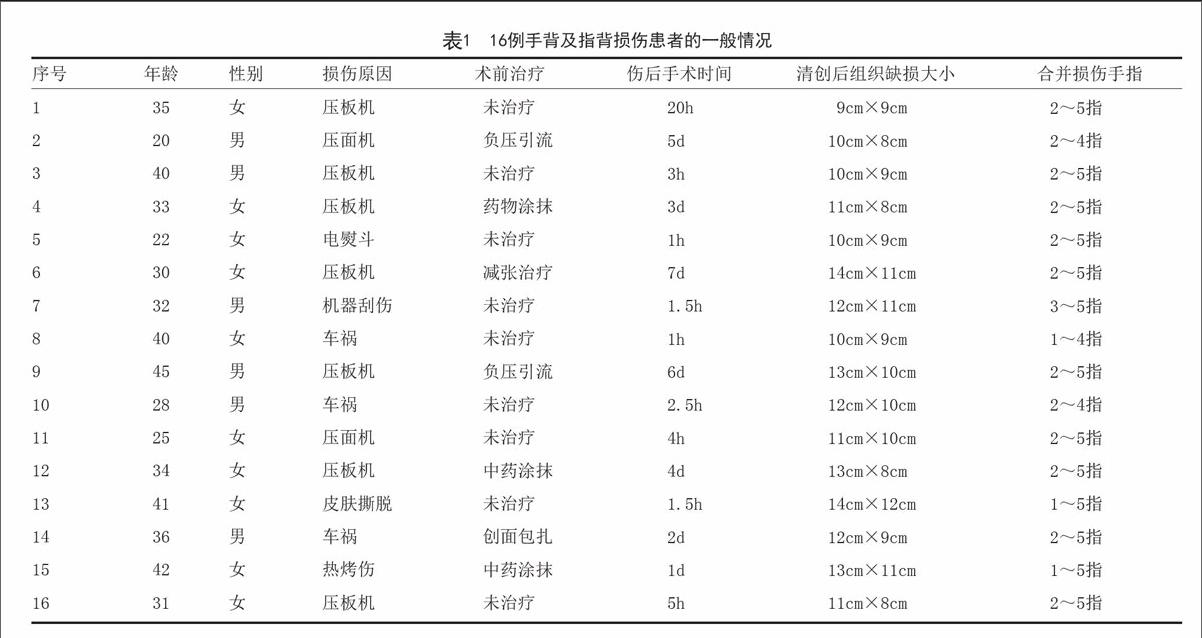

[摘要]目的:探討改良腹部真皮下血管網皮瓣聯合負壓吸引技術修復手背部創面的臨床效果。方法:2013年5月-2015年10月筆者科室收治手背及指背部損傷患者16例,清創、按受傷指背個數及創面大小設計腹部真皮下血管網皮瓣(11cm×11cm~16cm×14cm),皮瓣中間縱向剖開形成雙蒂,在雙蒂皮瓣近指蹼處開窗;把修剪下的醫用海綿填塞指間,供瓣區覆蓋醫用海綿,縫合、固定;皮瓣縫合于手背創面,術后給予間歇式負壓封閉沖洗引流,每天3次,沖洗10~14d后去除生物半透膜,14~21d斷蒂、分指,供瓣區用局部皮瓣封閉。結果:14例皮瓣順利成活;1例皮瓣第2天皮瓣下積血,處理后消退,皮瓣成活;1例斷蒂后皮瓣遠端壞死,換藥后局部麻醉下植皮。2例術后7d負壓引流管堵塞,注射器沖洗后通暢;3例半透薄膜漏氣,局部封閉。患者平均住院時間為33.5d。術后隨訪6~18個月,患者手指形態及功能恢復較好,手術效果滿意。結論:表明改良腹部真皮下血管網皮瓣聯合負壓引流技術修復手背部創面是一種有效可行的方法。

[關鍵詞]皮瓣;負壓封閉引流;手背部;創面修復

[中圖分類號]R62 2 [文獻標志碼]A [文章編號]1008-6455(2017)07-0001-04

手作為人體最重要的勞動器官,在日常工作和生活中起著重要作用。然而隨著社會的發展,機械化程度的不斷加深,因為機械、交通事故等外力導致的手部損傷日益增多,其中手部軟組織缺損占多數。需手術修復的皮膚軟組織損傷主要包括皮膚軟組織撕脫傷、因外力(燒傷、熱壓傷、壓傷等)引起的皮膚壞死,尤其是手背部。……

登錄APP查看全文