上頜第二磨牙缺失改良卡環設計的臨床效果分析

2018-02-02 05:15:16王星齊魯楊芳

中國美容醫學

2017年7期

關鍵詞:設計

王星 齊魯 楊芳

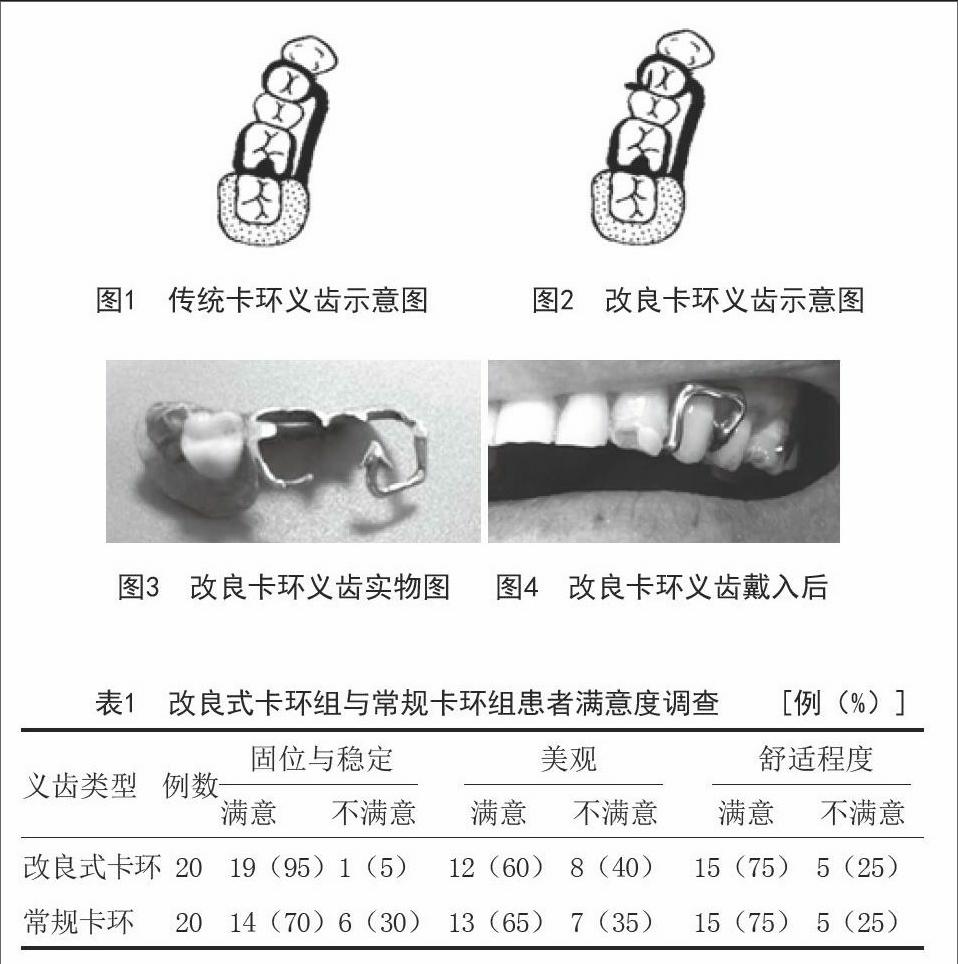

[摘要]目的:對單側上頜第二磨牙缺失的活動義齒卡環設計進行改良,評價改良后卡環對活動義齒的固位與穩定、美觀及舒適程度的臨床效果。方法:收集40例單側上頜第二磨牙缺失的患者,隨機分為兩組。對照組:20例,使用傳統卡環設計;實驗組:20例,將傳統卡環進行改良。對所有患者使用義齒后對其固位與穩定、美觀、舒適等滿意度進行調查。結果:實驗組在固位與穩定方面患者滿意度95%,對照組70%,實驗組優于對照組;美觀方面實驗組60%,對照組65%,對照組優于實驗組;舒適程度上兩組滿意度相同,均75%。結論:改良卡環后活動義齒固位及穩定較傳統卡環好,美觀效果較傳統卡環差。

[關鍵詞]活動義齒;設計;游離端缺失;固位;穩定

[中圖分類號]R78 3.6 [文獻標志碼]B [文章編號]1008-6455(2017)07-0106-02

可摘局部義齒(removable partial dentures,RPD)是用來修復牙列缺損、患者可自行摘戴的一種修復體,在臨床上已廣泛使用,主要由支托、卡環、連接體、基托、人造牙等部件組成。可摘局部義齒的設計,必須將維護基牙及其他口腔組織的健康放在首位,主要是使牙合力按符合牙齒生理承力的方式沿牙長軸方向根向傳遞,避免基牙受到側向或拔出力的作用,然后,針對不同的牙列缺損情況和修復要求,對義齒進行具體的支持、固位、穩定和連接等設計。本實驗針對上頜第一磨牙頰側無可利用倒凹者對傳統義齒卡環進行改良,達到了很好的臨床療效,現報道如下。

1臨床資料

1.1一般資料:收集2010年9月_2015年9月在新疆醫科大學第一附屬口腔修復科就診的上頜第二磨牙缺失的患者40例,其中20例選擇傳統卡環義齒修復,20例使用改良卡環義齒修復。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

河北畫報(2020年8期)2020-10-27 02:54:06

現代裝飾(2020年7期)2020-07-27 01:27:42

流行色(2020年1期)2020-04-28 11:16:38

電子制作(2019年19期)2019-11-23 08:41:36

電子制作(2019年15期)2019-08-27 01:11:50

電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:18:16

藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:18

海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17

Coco薇(2017年5期)2017-06-05 08:53:16

商周刊(2017年26期)2017-04-25 08:13:04