中學物理中的數學遷移

摘 要:物理和數學是緊密聯系、相互影響的兩門學科,數學是物理的工具,物理促進數學的發展。兩者的這種關系要求我們去關注它們之間的教學滲透。

關鍵詞:物理學習;數理結合;知識遷移

運用數學語言表達概念、規律

我們在物理教學中需要引導學生把概念和規律的基礎結合到數學表達式中去,重視其內在的物理含義,從具體現象或問題出發,了解物理概念的實質,并理清其中的文字表述,最后再用數學語言來總結這一規律。教學中需要學生做到理解概念和規律中各個物理量的意義,而不是單純地記下其數學表達式,要做到能在公式的物理意義和數學表達間進行互譯。

1. 應用比例關系解決問題

中學物理中有專門一類題稱為比例類題目,最簡單的例如:

A、B兩物體做勻速直線運動,兩者通過的路程之比為1∶2,所用時間之比為3∶2,求A、B兩物體的速度之比。

它可以靈活地設計為選擇題、填空題等,內容可以涵蓋力學、熱學、電學等內容,也可以靈活地考查學生對知識的理解和應用。其中,對學生要求較高的是將公式變形為比例關系的一種解題思路。例如:浮力公式在應用中就可以做一些變式處理,F浮=ρ液·g·V排,若漂浮/懸浮,則F浮=G物,又因為G物=m物·g=ρ物·V物·g,所以ρ液·V排·g=ρ物·V物·g,化簡得ρ液·V排=ρ物·V物,變形為V排V物=ρ物ρ液。若將公式做如上處理,則有兩個好處:①已知其中三項,那么代入比例關系可求解;②其中V排V物實際上就是物體浸入液體體積和總體積的比,若已知浸入幾分之幾或露出幾分之幾,也可以立馬求出ρ物ρ液,一般以水為液體,則又可以求出物體密度。反之亦然。

2. 公式變形幫助理解概念

仍然以浮力為例,浮力概念是初中生比較貼近生活卻難以理解透徹的一個概念。本課難點主要是公式的應用,初中生往往簡單地將數據代入公式,而不能真正地理解概念。例如壓強和浮力的關系實際上是相通的,而初中生大都當成兩個獨立概念來理解,我們可以通過公式變形來幫助理解。

從而可以更好地理解浮力產生的原因,即上下表面的壓力差。而下表面壓力向上且較大,上表面壓力向下且較小,F合=F向上-F向下,可得方向總是豎直向上的,與浮力概念吻合,可以進一步加深理解。

3. 等量關系分析動態問題

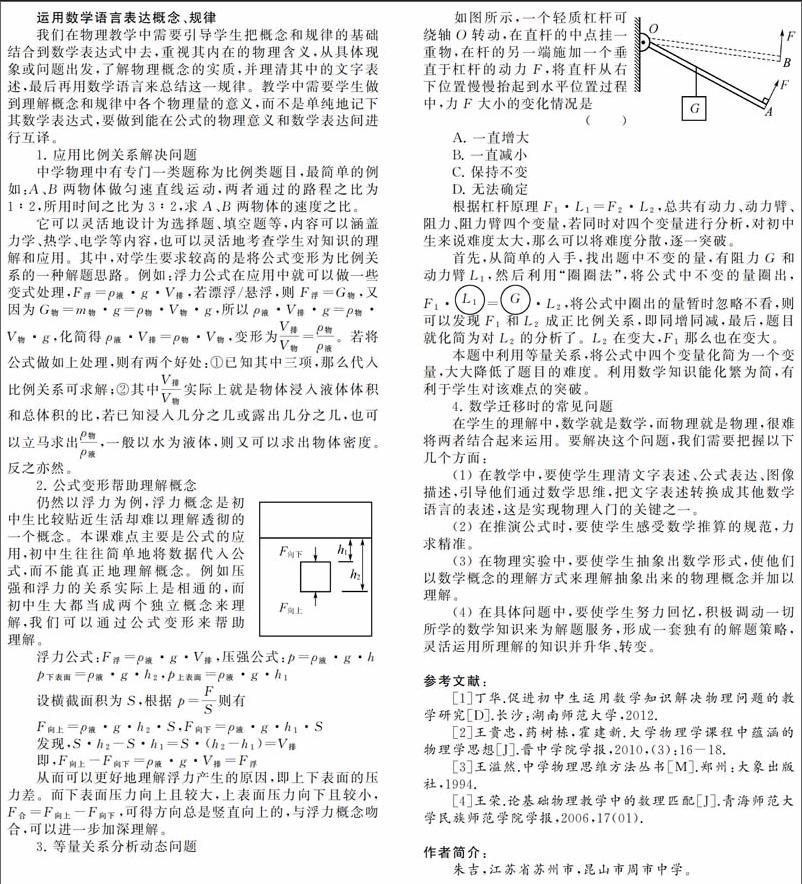

如圖所示,一個輕質杠桿可繞軸O轉動,在直桿的中點掛一重物,在桿的另一端施加一個垂直于杠桿的動力F,將直桿從右下位置慢慢抬起到水平位置過程中,力F大小的變化情況是()

A. 一直增大

B. 一直減小

C. 保持不變

D. 無法確定

根據杠桿原理F1·L1=F2·L2,總共有動力、動力臂、阻力、阻力臂四個變量,若同時對四個變量進行分析,對初中生來說難度太大,那么可以將難度分散,逐一突破。

首先,從簡單的入手,找出題中不變的量,有阻力G和動力臂L1,然后利用“圈圈法”,將公式中不變的量圈出,F1·L1=G·L2,將公式中圈出的量暫時忽略不看,則可以發現F1和L2成正比例關系,即同增同減,最后,題目就化簡為對L2的分析了。L2在變大,F1那么也在變大。

本題中利用等量關系,將公式中四個變量化簡為一個變量,大大降低了題目的難度。利用數學知識能化繁為簡,有利于學生對該難點的突破。

4. 數學遷移時的常見問題

在學生的理解中,數學就是數學,而物理就是物理,很難將兩者結合起來運用。要解決這個問題,我們需要把握以下幾個方面:

(1) 在教學中,要使學生理清文字表述、公式表達、圖像描述,引導他們通過數學思維,把文字表述轉換成其他數學語言的表述,這是實現物理入門的關鍵之一。

(2) 在推演公式時,要使學生感受數學推算的規范,力求精準。

(3) 在物理實驗中,要使學生抽象出數學形式,使他們以數學概念的理解方式來理解抽象出來的物理概念并加以理解。

(4) 在具體問題中,要使學生努力回憶,積極調動一切所學的數學知識來為解題服務,形成一套獨有的解題策略,靈活運用所理解的知識并升華、轉變。

參考文獻:

[1]丁華.促進初中生運用數學知識解決物理問題的教學研究[D].長沙:湖南師范大學,2012.

[2]王貴忠,藥樹棟,霍建新.大學物理學課程中蘊涵的物理學思想[J].晉中學院學報,2010,(3):16-18.

[3]王溢然.中學物理思維方法叢書[M].鄭州:大象出版社,1994.

[4]王榮.論基礎物理教學中的數理匹配[J].青海師范大學民族師范學院學報,2006,17(01).

作者簡介:

朱吉,江蘇省蘇州市,昆山市周市中學。endprint