LCP、DHS和PFNA治療股骨粗隆間骨折的療效對比

顧署光

摘要目的:探討股骨近端鎖定鋼板(LCP)、動力髖部螺釘(DHS)和股骨近端髓內釘(PFNA)治療股骨粗隆間骨折的臨床效果。方法:收治股骨粗隆間骨折患者65例,分為LCP組、DHS組和PFNA組,比較3組的治療效果。結果:LCP組、PFNA組失血量、骨折愈合時間優于DHS組,PFNA組手術切口短于LCP組、DHS組(P<0.05)。隨訪1年后,LCP組、PFNA組術后關節功能恢復優良率優于DHS組(P<0.05)。結論:在治療股骨粗隆間骨折中LCP和PFNA內固定的臨床效果更為理想。

關鍵詞股骨近端鎖定鋼板;動力髖部螺釘;股骨近端髓內釘;股骨粗隆間骨折

股骨粗隆間骨折屬于骨科常見疾病,在老年人群中較為常見,臨床多給予患者手術治療,其在降低患者病死率,促進患者術后關節功能恢復方面價值顯著。本文對比分析了LCP、DHS和PFNA 3種治療方法在股骨粗隆間骨折治療中的應用效果,現報告如下。

資料與方法

2014年1月-2016年12月收治股骨粗隆間骨折患者65例,根據其治療方式將其分LCP組、DHS組和PFNA組。LCP組20例,男12例,女8例,年齡55~75歲,平均(64.18±2.14)歲。AO分型:A1型8例,A2型9例,A3型3例。DHS組23例,男13例,女10例,年齡56~75歲,平均(64.33±2.13)歲。AO分型:A1型10例,A2型11例,A3型2例。PFNA組22例,男12例,女10例,年齡57~75歲,平均(64.28±2.15)歲。AO分型:A1型9例,A2型11例,A3型2例。3組患者臨床資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),可展開對比。

方法:①LCP組:協助患者取仰臥位,略墊高患側臀部,給予硬膜外麻醉處理,在患者大粗隆上方2cm位置順股骨向外側行約10cm的切口,對皮下組織進行逐層分離,將筋膜、股外側肌、大粗隆顯露后,在直視下進行手法復位,隨后c臂透視理想后,將LCP放置在大粗隆頂部約1cm位置,鉆孔后將螺絲固定鋼板擰緊,最后沖洗傷口并逐層縫合。②DHS組:協助患者取平臥位,略墊高患側臀部,給予硬膜外麻醉處理。在大粗隆頂部向下行一縱切口,約15cm,將股外側肌和大粗隆顯露出來,在直視下進行骨折復位,同時給予維持牽引。進針點為患者大粗隆下2.5cm股外側中部,順著135°導針導向器將導針插入,在c臂透視下確保導針位置合理。采用測深器測量深度后選擇長度合適的股骨頸螺釘,依次進行擴孔、攻絲、擰入等操作;將鋼板裝在股骨干外側,擰入皮質骨螺釘進行固定,采用加壓螺絲進行加壓處理,復位理想后用生理鹽水對切口進行沖洗后逐層縫合。③PFNA組:協助患者取平臥位,略墊高患側臀部,給予硬膜外麻醉處理。讓患者患肢保持內收伸直位,在大粗隆頂端10cm位置行一切口,切口長約4cm,將肌肉分離至可觸及大轉子頂點,隨后將導針插入。c臂透視理想,進行擴髓處理,并將PFNA主釘擰入。利用瞄準器將套管插入,并將股骨頸內導針插入關節面下5mm,經外側皮質擴大后鎖定螺旋刀片,接著打入遠端螺釘,按照患者實際情況給予靜態或動態鎖定;隨后利用瞄準器將手柄插入后擰入尾帽,復位理想后沖洗切口,逐層縫合即可。

觀察指標:統計3組患者手術切口、失血量、骨折愈合時間等指標。對患者隨訪12個月,根據Harris關節功能評分對其治療效果進行評價,內容有疼痛(44分)、功能(47分)、畸形(4分)、運動范圍(5分)等4方面,滿分100分。得分>90分為優;得分80~90分為良;得分70~79分為可;得分<70分為差。優良率=(優+良)例數,總例數x100%。

統計學方法:采用SPSS19.5進行統計分析,計量資料采用(x±s)表示,采用t檢驗,計數資料使用率(%)表示,采用x2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

結果

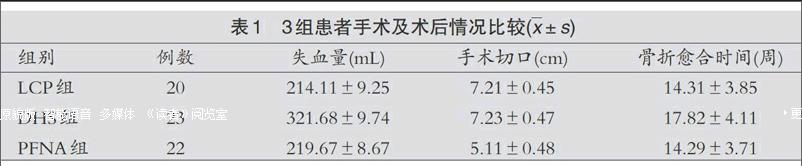

3組患者手術及術后情況比較:LCP組、PFNA組失血量、骨折愈合時間等方面優于DHS組,PFNA組手術切口明顯短于LCP組、DHS組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

3組患者關節功能恢復情況比較:3組術后關節功能評分情況:LCP組優12例,良6例,可2例,差0例,優良率90.00%(18/20例);DHS組優10例,良6例,可6例,差1例,優良率69.57%(16/23例);PFNA組優14例,良6例,可2例,差0例,優良率90.91%(20/22例),PFNA組、LCP組術后關節功能評分優良率均高于DHS組(P<0.05)。

討論

股骨粗隆間骨折多出現在老年人群中,臨床給予有效治療主要是為了促進患者骨折端對位及穩定,幫助患者肢體功能早日康復,避免其長期臥床發生尿路感染、肺部感染及褥瘡等并發癥;并且老年患者多合并多種基礎性疾病,對手術及麻醉的耐受力不高,本病有加重其基礎病的風險,臨床治療難度大。

現階段,微創技術在臨床上的應用范圍不斷擴大,在該類疾病治療中也取得了理想效果。給予股骨粗隆間骨折患者微創手術治療,可以有效降低患者手術并發癥發生率及死亡率,在保護患者軟組織及肢體功能方面價值顯著。在本次研究中,LCP組、PFNA組失血量、骨折愈合時間優于DHS組,PFNA組手術切口短于LCP組、DHS組,PFNA組、LCP組術后關節功能評分優良率高于DHS組。DHS內固定技術雖然和傳統手術相比,出血量及切開情況均有明顯改善,但在股骨頸鉆孔、擴孔及螺釘置入等操作中失血量仍較大;并且單釘經頸固定股骨頭,其抗旋轉力效果一般,再加上套筒及主釘,體積較大,安裝過程中股骨頸骨量丟失多,術后患者骨折愈合時間長。LCP主要是按照骨局部解剖結構設計而成的,內固定支架的穩定性較好,可有效維持頸干角及前傾角,在預防復位丟失方面價值顯著;且采用小切口及骨膜外隧道將鋼板置入,出血量小,且對骨折端周圍的軟組織損傷也較小,術后骨折愈合快。PFNA是以PFN為基礎進行改良設計的一種新技術,更加符合人體股骨近端的生物力學結構,股內釘和髖負重力線方向一致,抗載荷能力較強,術后內固定物不易出現折斷、移位現象;且手術過程中,采用小切口進釘,對骨折端骨膜血運的影響較小,術后患者愈合時間短,且術后可早期下床活動,功能恢復快。

綜上所述,LCP、DHS和PFNA內固定在股骨粗隆間骨折患者治療中均有一定效果,LCP、PFNA的治療效果更為理想,臨床可根據患者具體情況選擇恰當術式,以促進患者關節功能恢復。endprint