中國古戲臺與歌唱的聲學原理比較

高樂樂

(山西大學音樂學院,山西 太原 030000)

一、中國戲臺的誕生

戲臺修建始于宋代,經元代發展期,在明清時期大量涌現,由于信仰目標、生活需求等的不同,不同時期的戲臺呈現不同功能,也正因如此,戲臺在不同時期獲得了諸如“舞廳、樂廳、舞樓、樂樓、禮樂樓、樂舞樓、歌舞樓、神廟劇場、”等多種稱謂。最初的戲臺出現于神廟,以崇神、祭祀為目的,人們將戲曲作為最好的禮物貢獻于神,借此表示虔誠之心。

二、中國歌唱藝術的淵源

遠古時期,聲樂出現在歌、舞、樂三者結合的混沌藝術中,最初模式為勞動號子,與勞動號子同期產生的聲樂藝術形式還有祭歌、情歌,且有完整曲目。雖形式簡單、結構短小,但已具有固定音高、節奏型和簡單音階。

三、戲臺結構的流變與發聲模式的演變

雛形戲臺以祭拜神靈為目的,強調儀式性,無聲效需求,故形制為“露臺”,沒有臺頂、側墻。后為防雨淋、增設簡陋棚頂、固定于后墻,無意中阻止了聲音對于上方、后方的散射,至金代,這種三面觀模式的戲臺結構已廣為流傳,與當時文學變革式的發展同步呈現,四根角柱上設雀替大斗,用以四面橫向施加大額枋,構成方形空間,這樣的結構,上可承重,下則勾勒出空間較大的表演區,使戲曲的可觀性得到大大提高 。宋元時期,隨著戲曲文學、戲曲表演的不斷完善,戲臺從前至后三分之二處增設輔柱,輔柱間可設帳額,把舞臺分割成前、后臺兩部分,前臺兩側無山墻,依然是三面觀結構,后臺側墻設“出將入相”門,供演員出入,這樣的布局是為了滿足結構日趨完整的戲曲在程式化表演方面的需求。至此,戲臺的演變都是為可觀做準備。清代戲臺的設計開始有了聽覺追求,對聲音的注重從“振壑遏云”“鶯歌悠揚”等楹聯中可見一斑,而對于聲效的實現更是進行了側墻、八字音壁的修建以及側墻、后臺、臺下設腔的眾多實踐。

歌唱自誕生之日起,一直服務于勞動、生活和社會,從遠古時期為統一勞力而產生的勞動號子,到春秋晚期用以娛樂、教化社會的《詩經》傳唱,并無太多具體的歌唱標準。直到成形于秦漢時的“相和歌”“相和大曲”以及其他用以敘事的歌體出現時,才有了“明亮、優美”這樣較為籠統的聲音審美標準,但對于人聲更為細致和明確的要求出現在戲曲繁榮期和新中國聲樂體系中。筆者主要針對現代聲樂發生模式和戲臺結構進行論述。

四、戲臺結構與現代聲樂發聲模式的聯系

(一)“白聲”結構與一面觀戲臺模式的對比分析

聲樂演唱要求的打開,是為了避免“白聲”,即沒有經過擴大就直接向外發出的聲音,這樣的聲音表現為無力、尖銳或毛糙,牙關松弛、軟腭抬起可以使聲音回到口腔、咽腔甚至喉腔,這一模式的建立為聲音的進一步擴大、統一、過濾和耦合提供了前提。

沒有側墻和臺頂的四面觀戲臺如同聲樂中的“白聲”狀態一樣,聲音沒有包攏、沒有折射、反射、共鳴,任由聲音自然散射,沒有起碼的聲學目標。

(二)人體口咽共鳴和三面觀戲臺對聲音的支撐作用

經過調整,初學者啟動了口咽共鳴,但沒有發聲的縱深意識,沒有學會喉肌放松,也沒有找到明確、堅定、自然的氣息支點,因此,這一階段聲音特點是不再干澀、尖銳,具有一定立體感,但是聲音還沒有形成明顯的管道音色,由于沒有和氣息進行連接,所以聲音僵化、固態,沒有流動感。

三面觀戲臺,由于墻體的增多,使舞臺聲音通過兩面側墻、后墻、臺基平面和臺頂墻體實現多次反射得以加強,無疑對聲音的擴大起到了巨大的作用,這在古代沒有擴聲設備的客觀條件下是對舞臺聲效提高的突破性進展。

(三)人體氣息支點與臺下空腔對聲音的美化作用

氣息支點的應用,使人聲由口、咽腔,經過喉腔到達胸腔和腹腔,這一過程的實現,可以使聲音通過五大腔體實現圓潤效果,氣息的自然嘆下如同給聲音安裝了傳送帶,即可實現聲音的液態流動性,避免僵化、生硬的發聲;又可通過控制橫膈膜實現聲音的強弱對比、流轉變化,起到美化作用。

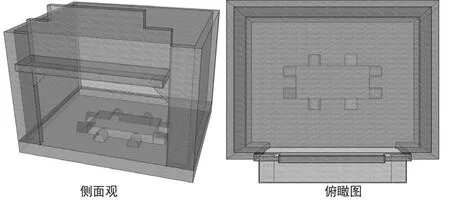

臺下空腔的設計,無疑是給演員成熟的聲音技巧增添了彈性式的再擴大的裝置,這一設置的加入,不僅使舞臺聲能得到進一步復制、疊加,而且可使聲音顯現出更為寬松、柔和的色彩。實地考察中臺下空腔的設立頻頻可見,更有資深匠人專門在臺下置甕、修砌臺下窯洞,陽泉市平定縣巨城鎮南莊村戲臺(見下圖)就是典型的臺下設立窯洞的“好”戲臺,因聲音渾圓響亮、悠遠明亮、柔美動聽而遠近聞名。

(四)人體面罩與戲臺音壁對聲音的集中傳遠作用

聲樂演唱進入到后期,對聲音的追求會在飽滿、柔和的基礎上增加集中指標和純度指標的要求,這一階段屬于聲音提煉階段,追求腔體和意識的高度結合:即在口、咽、喉、胸、腹等腔體維持放松、飽滿的狀態前提下,加入夸張的高位思維和高度集中的歌唱注意力,意在高位模式下使穿透面積達到最極限縮小,加以最強注意力的推送增大人聲的聲強、聲壓,增加傳遠性。

戲臺建筑中單音壁、尤其是八字音壁的發明,使得聲音經過多次反射、疊加后集中朝向舞臺正前方進行傳送,與聲樂集中穿透有異曲同工之妙。

(五)人類頭腔與戲臺后臺空腔對于聲音耦合的作用

“混聲唱法”是將頭聲區、口咽腔區、胸腔區的聲音有機結合,以使音域拓寬,各音區音色平衡統一,并使真假聲切換時音色色差最小化甚至實現無痕轉換的一種方法,更能增加高音區沖擊力,讓虛弱的假聲得到和真聲一樣的音質質感。對于涉及兩個八度甚至更寬音區的大型聲樂作品來講,混聲唱法至關重要。

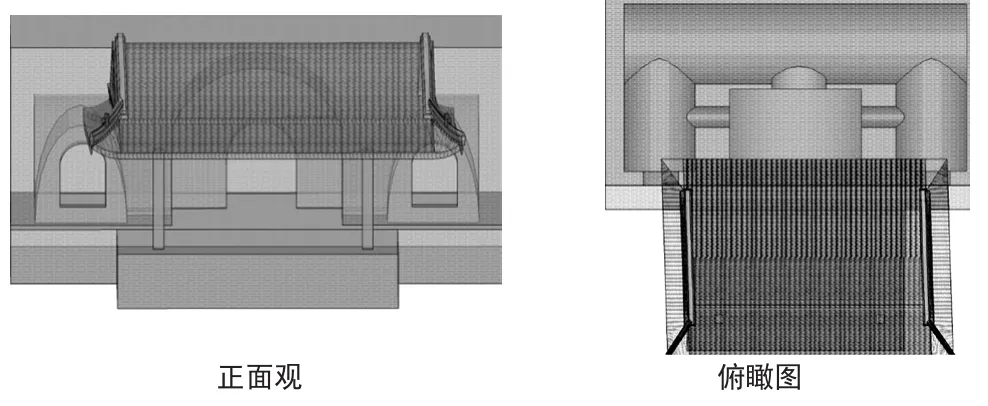

戲臺后臺枕頭窰、十字窯的設計如同為舞臺聲音打開了頭腔,而晉中市壽陽縣龍泉寺戲臺(見下圖)更是以環環相扣、大小不一的四組后臺窯洞實現了極為美妙的聲音耦合,站至臺上,隨意輕歌,聲若彈鐘,輕巧、渾厚兼相具,擴音十倍且不止。想象原始發音社會,這樣的戲臺結構實現了當時來看“余音繞梁”的絕好效果。

五、結語

歌唱發聲模式與戲臺結構模式其實同為聲音載體,依托腔體疏通、有效擴張,激發和擴大共鳴;通過結構布局、比例調整,實現聲音的最佳物理傳送機制。本文通過對戲臺實物的結構分析使抽象聲樂教學實現對照性可視化效果,希望對于今后的聲樂學習可以起到直觀、淺顯的指導作用。