鎮(zhèn)賚縣人工楊樹(shù)5 年間胸徑蓄積量變化情況探討

曹 艷,于 軍,易 華

(吉林省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院,吉林 長(zhǎng)春 130022)

自上世紀(jì)中葉,全國(guó)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)對(duì)木材的需求量日益增加,對(duì)森林資源的破壞也日趨嚴(yán)重,吉林省中西部為了有效提供木材的用量和積極防止風(fēng)沙危害地方農(nóng)作物,當(dāng)?shù)卣杏?jì)劃的種植了大量人工楊樹(shù)林,這些人工林對(duì)防風(fēng)固沙、保護(hù)農(nóng)田和交通線、改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境等,起到了積極的作用。

1 研究方法

(1)研究地自然概況。鎮(zhèn)賚縣位于吉林省西北部白城市的北部,地理范圍為東經(jīng):122°47′06.3′-124°04′33.7′,北緯:45°28′14.3′-46°18′15.8′。鎮(zhèn)賚縣地處中緯度內(nèi)陸地區(qū)屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候,雨熱同期,四季分明,全年降雨量相對(duì)較少,屬于干旱和半干旱地區(qū),因此楊樹(shù)等抗旱性較強(qiáng)的樹(shù)種是該地區(qū)理想的種植樹(shù)種。

(2)樣地設(shè)置。2009 年在鎮(zhèn)賚縣雙青山村轄區(qū)內(nèi)選擇有代表性人工楊樹(shù)林1 塊,設(shè)置一塊垂直投影為0.06 hm2大小的樣地,樣地形狀為正方形,正方形邊長(zhǎng)為24.49 m。

2 數(shù)據(jù)采集

(1)數(shù)據(jù)獲取。對(duì)樣地內(nèi)所有達(dá)到檢尺胸徑的樣木進(jìn)行每木檢尺,詳細(xì)記錄樣木種類(lèi)和樣木胸徑值,樣木胸徑值采集部位為樣木上坡位距地面1.3m 處數(shù)值,樣木胸徑均為真值檢尺,檢尺記錄保留到小數(shù)點(diǎn)后1 位小數(shù),樣地中心點(diǎn)GPS 坐標(biāo)為北京54 坐標(biāo)系下的坐標(biāo)值,采集到的樣木胸徑數(shù)據(jù)按照吉林省林業(yè)廳2016 年1 月1 日正式啟用的《吉林省立木材積、出材率表》進(jìn)行材積計(jì)算,計(jì)算出每株活立木的材積。

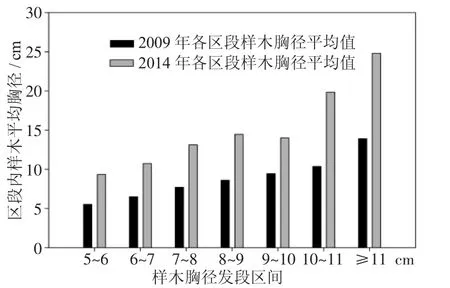

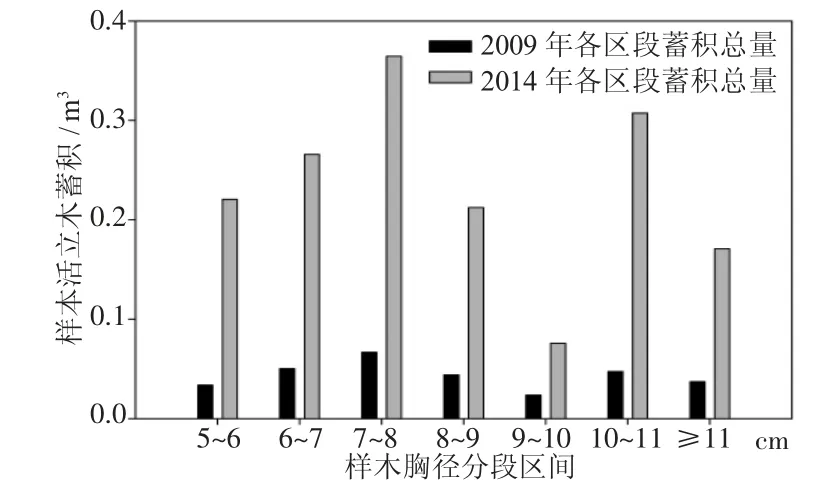

(2)數(shù)據(jù)處理。為了進(jìn)一步清楚反映出2009-2014 年5年間樣地內(nèi)樣木胸徑的變化情況,對(duì)樣地內(nèi)采集到的樣木胸徑數(shù)據(jù)進(jìn)行分段處理,按照“1cm/區(qū)分段”進(jìn)行分段,共分為7 個(gè)區(qū)分段,對(duì)每個(gè)區(qū)分段內(nèi)的樣木求胸徑平均值。同時(shí),為了進(jìn)一步反映出樣木的生長(zhǎng)情況和蓄積量變化情況對(duì)樣地內(nèi)樣木的蓄積量也按照前期胸徑的分段情況進(jìn)行分段和求平均值處理,胸徑和蓄積量分布的詳細(xì)情況如圖1和圖2 所示。

3 結(jié)果分析

根據(jù)統(tǒng)計(jì)和可視化結(jié)果可知,整個(gè)樣地內(nèi)樣木平均生長(zhǎng)量和樣木平均胸徑生長(zhǎng)基數(shù)呈正相關(guān),即隨著樣木胸徑值的增加樣木的胸徑生長(zhǎng)量也在增加,所有樣木的胸徑均有所增加,沒(méi)有出現(xiàn)樣木胸徑“零”增長(zhǎng)和“負(fù)”增長(zhǎng)情況,整體符合林木生長(zhǎng)規(guī)律,胸徑生長(zhǎng)最快的區(qū)分段為≥11 cm區(qū)分段,區(qū)分段內(nèi)樣木評(píng)價(jià)胸徑生長(zhǎng)量為10.90 cm,生長(zhǎng)最慢的區(qū)分段為5~6 cm 區(qū)分段,該區(qū)分段內(nèi)樣木胸徑是生長(zhǎng)量為3.82 cm,詳細(xì)情況見(jiàn)圖1。

圖1 5 年間樣木胸徑變化圖

樣木蓄積量生長(zhǎng)最快的區(qū)分段為7~8 cm 區(qū)分段,蓄積生長(zhǎng)量為0.2978 m3,這主要是由于該區(qū)分段內(nèi)樣木株數(shù)較多造成的,樣木蓄積量增加最少的區(qū)分段為9~10 cm 區(qū)分段,該區(qū)分段樣木蓄積增加量為0.0521 m3,這主要是因?yàn)樵搮^(qū)分段內(nèi)只有3 株樣木,因此整個(gè)區(qū)分段內(nèi)樣木蓄積增加量較小,詳細(xì)情況見(jiàn)圖2。

圖2 5 年間樣木蓄積量變化圖