基于MRIO模型的京津冀貿易隱含碳排放核算

譚飛燕,張 力 ,李孟剛

(1.湖南商學院 經濟與貿易學院,長沙410205;2.北京交通大學 中國產業安全研究中心,北京100044)

0 引言

應對氣候變化、減少溫室氣體排放已成為全球共識,而當前我國能源轉型和生態環境保護面臨的形勢日益嚴峻。2014年全球碳排放總量為357億噸,前6大排放主體依次為中國、美國、歐盟、印度、俄羅斯以及日本,總計占全球69.2%,各國占比依次為29.6%、15.0%、9.6%、6.6%、5.0%以及3.6%。值得注意的是,中國的年排放量(105億噸)大于美國與歐盟的和,是唯一一個年排放量超過100億噸的國家,也是人類歷史上唯一一個。盡管美國于2017年已經宣布撤出全球減排協議(即《巴黎氣候變化協定》),但我國政府為了更好地應對全球氣候變化以及轉變經濟發展模式,仍然會堅定不移地推行減排政策,并確立了2020年單位GDP二氧化碳排放量下降40%~45%的減排目標。同時把碳排放權交易作為控制能源消費總量和推進生態文明建設的重要管理手段。

《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)中,確定一國溫室氣體排放總量的依據是“發生在國家主權管轄范圍內的所有溫室氣體的排放和吸收”。隨著目前加速的全球化進程,這種核算方式的弊端也漸漸顯現出來:一國可以通過進口來向他國轉移碳排放,以減少本國溫室氣體的排放總量,從而逃避自身的減排責任。貿易商品生產過程中隱含的直接和間接的二氧化碳排放,即為貿易隱含碳(Embodied Carbon)排放。目前,國家正在著手統一電力、鋼鐵、有色建材、化工、航空等行業的碳排放核算方法。對于隱含碳排放核算問題,我國學者進行了長期多視角的研究。

近年來,京津冀地區已經從局部環境污染逐步發展到區域污染。2013年國務院出臺的《大氣污染防治行動計劃》中明確提出“建立區域協作機制,統籌區域環境治理”。在環境污染治理問題上,京津冀區域已經形成共識,需要跨區域合作、一體化治理。在目前形勢下,研究京津冀地區的貿易隱含碳排放問題,科學有效地界定該地區的排放責任,將對該地區以協同、合作、融合為基本原則加強低碳技術創新和制度創新,提高整個區域的能源利用效率,積極發展新型能源和低碳產業,減少碳排放,形成低碳高效的經濟體系產生重要的影響。

1 MRIO模型構建及碳核算方法

1.1 MRIO模型的構建

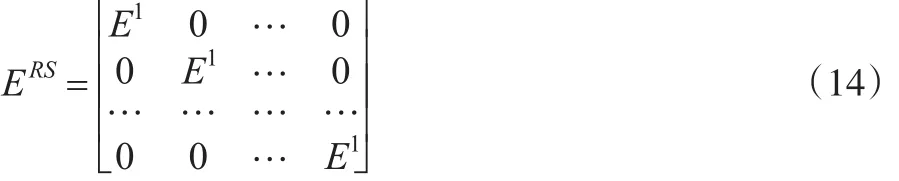

MRIO(Multi-regional Input-Output Model,即多區域投入產出模型)模型,是以多個區域為對象而編制的投入產出模型,是總體投入產出模型的一個組成部分,它反映了多個區域內部各有關部門間的生產技術聯系和供需的綜合平衡關系,也表明本區域國民收入的產生和分配情況,可用來預測和分析區域內部及其與總體之間的各種技術經濟問題。非競爭型MRIO模型的基本形式如下:

其中,C為區域間貿易系數矩陣,E為出口,X為總產出。需要注意的是,A、F分別為剔除了進口品部分的直接消耗系數和最終使用部分。

以下所構建區域間投入產出表共分京津冀3個地區,每個地區劃分14個部門,模型各部分用矩陣表示的基本形式如下:

XR為京津冀地區分行業總產出構成的14行×14列對角矩陣,X為168行×168列方陣。

FR為京津冀地區分行業最終使用構成的14行×l列矩陣,F為168行×12列矩陣。

ER為京津冀地區分行業出口構成的14行×l列矩陣,E為168行×1列矩陣。

AR為各地區的14行×14列直接消耗系數方陣,A為168行×168列方陣。

以估算出區域間的貿易量為基礎,可得到區域間貿易系數C。根據公式(1),計算可得到初步的區域間投入產出表。

因為通過此模型計算而得的總產出X∧與實際總產出X,可能會存在誤差,需要誤差項的合理性進行分析。需盡量控制誤差項,在使用如RAS這種當前主流的誤差處理方法處理誤差項時,必將影響此模型的直接消耗系數,而該系數為模型最核心的參數,其變動則對最后的計算結果的合理性產生影響,因此,合理范圍內的誤差項U不再進行調整,U也將作為獨立的一列保留在模型中。實際總產出X、估算總產出X∧、誤差項U三者滿足以下等式:

1.2 隱含碳核算方法

與前文的分析一致,單一地區投入產出表的平衡關系可表示為:

其中,A表示直接消耗系數矩陣,X表示總產出矩陣,F表示最終需求矩陣。上述等式通過矩陣運算,可變形為:

在進口競爭型投入產出表中,中間需求和最終需求部分都包含了進口品。張志明和代鵬(2016)認為進口品是在國外生產,其生產技術與本國不同,進口品與Leontief逆矩陣相乘而得碳足跡應歸屬于出口國。因而,在計算本國、各地區碳足跡時,矩陣A、F都應剔除進口品的影響。由于文中已對投入產出表進行了剔除進口品的調整,故此時只需運用全國、各地區進口非競爭型投入產出表進行碳足跡的計算。

總產出X為價值量,計算碳足跡還需確定直接排放系數,即單位產值的CO2排放量。定義E為直接排放系數矩陣:

式(9)中,ej為第J部門的CO2排放量,xj為j部門的總產出。具體計算過程則參照《2006年IPCC國家溫室氣體排放清單指南》的相關方法。需注意與前文計算全國CO2排放量時的差異,“直接排放”被界定為消費各種能源的直接CO2排放量,故電力、熱力的直接排放系數為0,而電力、熱力能源的加工轉化過程則有大量CO2排放,這部分應計入直接排放中。另外,計算各地區碳足跡時,直接排放系數將根據各地區分行業實際能源的消費量來計算,以此提升結果的準確性。

定義L為完全排放系數,表示單位最終產品的需求所產生的CO2總排放量,包括直接排放和間接排放,可由直接排放系數和Leontief逆矩陣相乘得到:

碳足跡可由完全排放系數與最終需求相乘得到:

由于終端能源消費量中包含了用作原料、材料的部分,而這部分在使用時幾乎不排放CO2,或排放量很少,可忽略不計。因而,在計算全國、各地區碳足跡時,應把用作原料、材料部分的能源消費量扣除。再與各種能源的CO2排放因子相乘,便可得到全國各行業的CO2直接排放量,進而得到分行業的直接排放系數,根據Leontief逆矩陣,計算可得全國碳足跡。

在各省市能源平衡表中,并未細分各行業終端能源的消費量,只是統計了六大類行業的各種能源消費量,這種簡單的分類并不能滿足計算14行業的CO2直接排放量的需求。需要獲得各省市14行業的各種能源消費情況,有以下兩種方法:其一,將各種能源終端消費量(扣除用作原料、材料部分),按照各行業總產出占14部門加總總產出的比例進行分解;其二,將各種能源終端消費量(扣除用作原料、材料部分),按照各行業中間使用占14部門加總中間使用的比例進行分解。由于能源消費大量集中在中間使用部分,根據中間使用的比例分解能源消費量更能反映真實的能源消費結構,因而本文采用第二種處理方式。其處理的基本過程,以原煤消費量的部門分解為例,原煤主要為煤炭開采和洗選業部門的產品,按照14部門對煤炭開采和洗選業部門中間使用占中間使用加總的比例,原煤的消費量被分解到14個部門。

1.3 京津冀地區隱含碳的核算

省區間的隱含碳需要根據區域間投入產出表來進行核算。由于本文所編制的是進口非競爭型區域間投入產出表,因而在核算區域間碳轉移時不需要對進口部分再做剔除。

其中,LRS表示區域間投入產出表的完全排放系數,是168行×168列方陣;ARS表示區域間投入產出表的直接消耗系數,是168行×168列方陣;ERS表示區域間投入產出表的直接排放系數,其矩陣形式如下:

ER為各地區的直接排放系數,是14行×14列對角矩陣。

省區間碳轉移由完全排放系數與最終需求矩陣相乘而得:

2 數據處理

2.1 對最終使用部分的處理

2016年各省市投入產出表只區分了流入(包括調入和進口,其中調入指本地區從國內其他省份輸入的貨物及服務)、流出(包括調出和出口,其中調出指本地區向國內其他省份輸出的貨物及服務)兩列,稱為兩列表。兩列表的形式并不滿足構建區域間投入產出模型的數據要求。丁小燕和王福軍(2015)認為首先需要將各地區流入、流出兩列向量分解為調出、調入、出口、進口四列向量,進而確定其他最終使用(扣除流出項)列向量,得到標準化的四列表形式。如表1所示。

表1 四列表基本形式

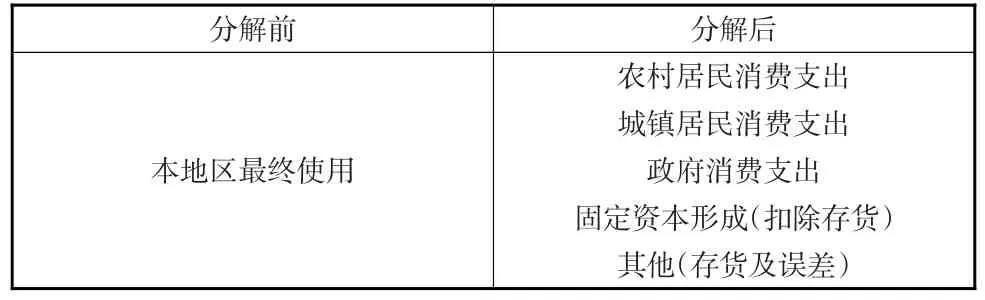

為進一步分析消費、投資誘發的碳排放,需要對本地區最終使用部分進步分解。如表2所示。

表2 最終使用部分分解前后對應關系

中間使用及最終使用各項的調整過程,與國家表整合的過程基本一致,都是在各地區原始表的基礎上進行簡單加總而得。

2.2 對進口的處理

按照是否區分進口產品與國內產品,投入產出表可以分為進口競爭型和進口非競爭型。進口競爭型投入產出表即假設進口產品和國內產品是同質的,不存在競爭關系,可以相互替代,具有相同的投入和使用結構,在中間使用和最終使用部分不需要加以區分。而進口非競爭型投入產出表則假設進口產品與國內產品是有差異的,不存在競爭關系,也無法相互替代,具有不同的投入和使用結構,在中間以及最終使用部分需要將兩者區分開。目前,國家級和省級編制的投入產出表都為進口競爭型投入產出表,即在中間使用和最終使用部分都包含了進口產品。

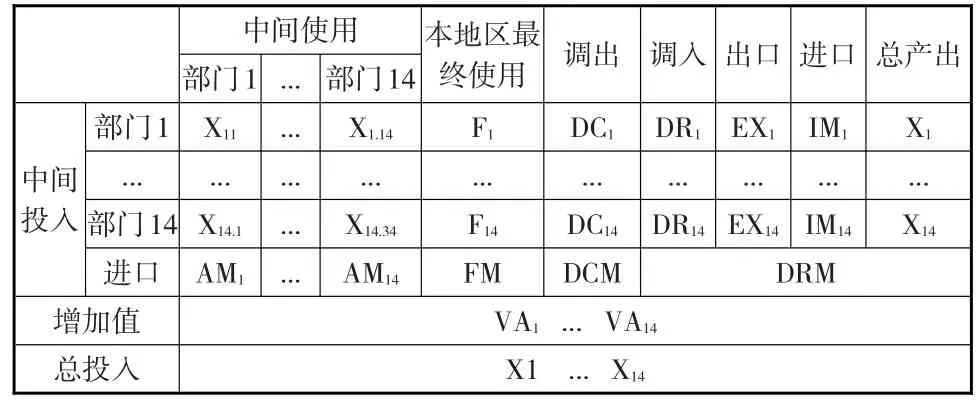

編制區域間投入產出表,最重要的是確定區域間的貿易系數,而進口產品包含在中間使用及最終使用中,必將對這一系數的估算造成較大的影響,因而需要將進口產品剔除,即在將京津冀地區表標準化為四列表之后,需要再將各表調整為進口非競爭型投入產出表。進口產品不僅包含在中間及最終使用中,在調出、調入列同樣包括,同樣需要將其中的進口產品剔除,調整為進口非競爭型表的基本形式。如表3所示。

表3 進口非競爭型投入產出表的基本形式

表中各欄滿足以下等量關系:

其中,Ad為國內產品直接消耗系數,Fd為本地區對國內產品最終使用,DCd為國產品調出,DRd為國產品調入。

其中,AM為中間使用部分的進口產品,FM為最終使用部分的進口產品,DCM為調出部分的進口產品,DRM為調入部分的進口產品。

列項平衡關系滿足:

將IM分解為AM、FM、DCM、DRM,是進口非競爭投入產出表調整的關鍵。本文參照沈利生等(2007)剔除中間使用部分進口品的處理方法,假設部門之間具有均一性,即行業i對于所有其他行業j的投入中進口品的投入比例是一致的。最終使用、調出、調入采用類似假設,處理方法與之相同,定義進口系數M:

其中,I-M為國產化系數,國產品直接消耗系數Ad與競爭型投入產出表的直接消耗系數A滿足以下關系:

根據上述假定,(I-M)AX即為進口非競爭型投入產出表的中間使用部分;(I-M)F為進口非競爭型投入產出表的最終使用部分;(I-M)DC為進口非競爭型投入產出表的調出部分;(I-M)DR為進口非競爭型投入產出表的調入部分。

3 實證分析

3.1 京津冀貿易各行業碳足跡分析

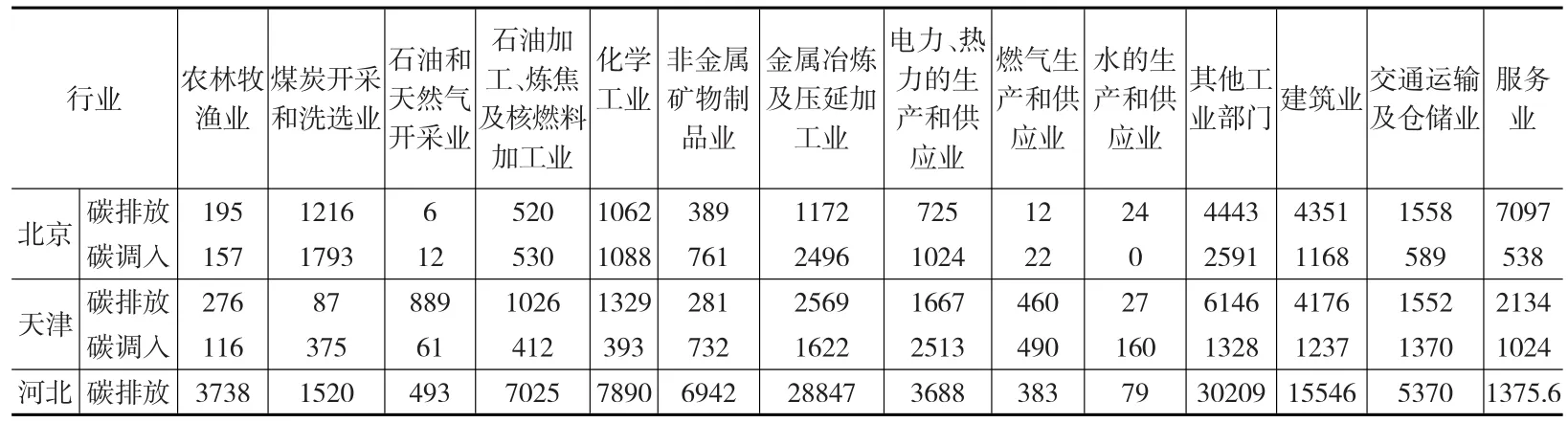

從京津冀地區碳足跡(Carbon Footprint,即個人或企業碳耗用量)的行業構成表中可以看出,同一省區內部,不同行業對碳足跡的貢獻率存在明顯差異;不同省區,同一行業對各自省區碳足跡的貢獻率同樣存在較大差異。在表4中,碳排放指的是本地區最終消費(包含調入部分)、調出、出口誘發的碳排放總量;碳調入指的是本地區從其他省區調入產品或服務中隱含碳總量。由于在分析各省區行業碳足跡時,是以各省單獨投入產出表為基礎的,并未在最終使用等各項中扣除調入部分,因而此處碳排放概念與前文碳足跡的概念是有所區別的,即從數量關系上來看,碳足跡等于碳排放與碳調入之差。

表4 各省區碳足跡的部門構成 (單位:萬噸CO2)

從京津冀地區碳足跡的部門構成上看,建筑業、服務業以及資源型產業或重化工業(即資金和知識含量都較高的基礎原材料產業),如金屬冶煉及壓延加工業,電力、熱力的生產和供應業、化學工業等是各地區碳足跡的主要構成部門。這是因為建筑業可滿足投資需求,服務業可滿足消費需求,資源或重化工業則可同時滿足投資與消費兩種需求。

按照京津冀區碳足跡部門構成的特點,可將全部地區分為以下幾類:第一,北京、天津是資源型產業或重化工業碳部門排放少,制造業部門排放較多,服務業、建筑業部門碳排放占重要地位的城市。它們作為我國的直轄市,都具有經濟發達、第三產業在經濟中所占比重較大的特點,因而其服務業部門的碳排放較大。同時,兩者的自然資源都匱乏,重化工業較少,資源密集型產品或物料主要依靠其他省區調入,因而對這兩個市來說,重化工業的碳排放規模并不大,而碳調入規模較大;第二,與北京、天津相比,河北突出的特點在于其資源型產業或重化工業的碳排放規模龐大,作為我國重要的能源或重化工業基地,自然資源豐富,資源型產業發達,是周邊乃至全國范圍內其他省市經濟發展的有力支撐,因此能源消費結構及產業結構使得這些省市能源型產業或重化工業部門碳排放量巨大。

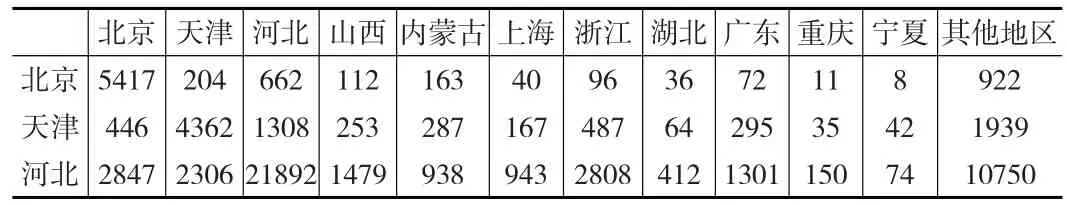

3.2 京津冀區間隱含碳分析

本文關于京津冀地區間的隱含碳是以區域間投入產出表為基礎的。由于在構建此表時,假設部分行業(如電力、熱力的生產和供應業,燃氣生產和供應業,建筑業等)不存在省區間交易,因而在分析京津冀地區間隱含碳排放時,不可避免存在誤差,尤其是對于這些行業省區間交易比重較大的省市。京津冀地區調入碳與調出碳情況見表5。

表5 京津冀地區調入碳與調出碳 (單位:萬噸CO2)

經過計算,從絕對量上看,從其他省區調入碳規模較大的以及從本省向其他省區調出碳規模較大的省市為河北;其他兩個市都為碳的凈調入地區,碳的凈調入量比較大為北京,碳凈調出量較大的為河北省。

河北省的碳調出量規模巨大,主要原因是河北省向京津地區輸出了大量的能源和重化工產品,為京津地區經濟的發展提供了有力的支撐。比較調出規模,河北碳的調入規模則顯得稍小,主要是因為河北省自身產業體系并不完整,部分行業對其他省區依賴性較大。北京、天津則為自身經濟的迅速發展需要,從其他省區調入大量資源及工業產品,導致其碳調入規模偏高。

整體看來,資源豐富及重化工業發達省市側重于碳的凈調出;經濟發達或自身產業結構不完整的省市則側重于碳的凈調入;而我國確實存在由資源豐富及重化工業發達省市向某些雖經濟發達但自身產業結構不完整的省市進行碳排放轉移的現象。

表6 省區間碳排放轉移(相對量) (單位:%)

表7 省區間碳排放轉移(絕對量) (單位:萬噸CO2)

表6與表7都可以說明了京津冀地區間隱含碳的來源,表6反映相對量,而表7反映的是絕對量。表6第一列表示北京碳足跡的45.35%是由本地區貢獻的,3.73%是由天津轉移的,23.83%是由河北轉移的,以此類推,所有列項加總為100%,表示本地區全部碳足跡的來源。

分析區域間隱含碳的來源,可以衡量一個地區對其他省區的依賴程度。碳調入絕對量高、碳調入比例高的地區,主要包括天津、北京。影響碳調入比例主要是由碳足跡總量及碳調入量兩個因素決定。這些省市之所以碳調入比例較高,一方面因為其碳足跡總量與其他省市相比較小;另一方面,這些地區都位于東部經濟發達地區,自然資源相對匱乏,為支撐自身經濟的發展,需要從其他省市調入大量物料及資源,碳調入量巨大。碳調入絕對量高、碳調入比例較低的地區,主要包括河北。這主要是由于其碳足跡總量過大,將比例拉低的原因。

4 結束語

從以上研究發現,在京津翼地區碳足跡的部門構成分析中,同一省區不同部門對碳足跡的貢獻率存在明顯差異:不同省區同一部門對碳足跡的貢獻率也存在較大差異。整體來看,建筑業、服務業以及資源型產業或重化工業是各省區碳足跡的主要構成部門。按照各省區碳足跡部門構成的特點可分為:第一,以北京、天津為代表的經濟發達、服務業部門碳足跡比重大的省區;第二,以河北為代表的自然資源豐富、重化工業部門碳排放量巨大的省區。

面對隱含碳排放,京津冀地區乃至全國都應該繼續推進碳減排工作,確保碳減排目標的實現;促進產業升級,調整能源消費結構及出口結構;加快建立基于消費端的碳足跡核算體系,與基于生產端的碳足跡核算方法相結合,以全面客觀地評價各地區碳排放責任,不斷推進京津冀一體化進程,并堅持生態優先為前提,推進產業結構調整,建設綠色、可持續的人居環境。