機油誘發增壓汽油機早燃的多維模擬?

王 方,王 志,齊運亮,劉永峰

(1.北京建筑大學機電與車輛工程學院,城市軌道交通車輛服役性能保障北京市重點實驗室,北京 100044;2.清華大學,汽車安全與節能國家重點實驗室,北京 100084)

前言

隨著能源壓力的持續攀升和人們節能環保意識的不斷提高,汽車消費者對于發動機燃油經濟性的要求逐漸提高。高進氣增壓和高壓縮比是提升汽油機燃油經濟性常用的技術手段,但隨著進氣壓力和壓縮比的不斷提高,汽油機會發生爆震燃燒現象,在低速大負荷工況下,甚至會產生“超級爆震”[1-2]。這種非正常燃燒現象發生時,壓力峰值可能高于30MPa,極具爆破性,嚴重限制了發動機燃油經濟性的提升[3]。同時,抑制傳統爆震的常用技術手段(點火推遲、混合氣加濃、冷卻水溫降低等)無法避免具有偶發性的超級爆震燃燒現象。

通常認為,超級爆震產生的根源是在火花塞點火之前,外源引入導致缸內局部出現了早燃,早燃的發生是超級爆震產生的必要非充分條件[4]。燃燒室內的機油液滴是引起早燃的一種外源[3]。壓縮行程后期,活塞減速向上運動,活塞運動的速度與加速度方向相反,氣缸壁、活塞側面與活塞環形成的間隙內的機油,由于慣性作用進入燃燒室中,機油在燃燒室的高溫高壓下很容易發生自燃,并點燃周圍燃油空氣混合氣而發生早燃。國內外眾多研究機構都開展了機油誘發早燃的試驗研究。文獻[5]中研究了機油引起的早燃現象,通過可視化手段,發現機油液滴在滴落過程中蒸發汽化并出現著火和火焰傳播。文獻[6]中采用噴油器將機油直接噴射到燃燒室內,通過臺架試驗觀察到了發動機的早燃現象,研究了機油黏度、密度等物理性質對早燃產生的影響。文獻[7]中用噴油器將合成機油直接噴射到光學發動機的燃燒室內,通過高速攝影拍攝到機油液滴誘發早燃并引起火焰傳播的燃燒過程。同時,根據一些國內外機構的試驗研究[8-9],機油的物理性質(潤濕性、黏度等)和化學組成(基礎油、添加劑),對發動機早燃和超級爆震的發生也有影響。

本文中對一臺增壓熱力學單缸汽油機的早燃進行了多維數值模擬,對于采用噴油嘴將機油噴射入燃燒室內與燃油空氣發生混合的物理過程以及機油/燃油/空氣可燃混合氣的化學反應過程進行了全面解析。研究中采用離散液滴模型描述機油液滴進入燃燒室內的物理過程,采用KH-RT破碎模型描述機油液滴在燃燒室內的破碎過程,采用Frossling模型模擬機油液滴在燃油/空氣混合氣中的蒸發汽化過程,采用一種補充了十六烷大分子反應機理的異辛烷化學反應機理模擬機油/燃油/空氣混合氣在燃燒室內的化學反應過程。通過與臺架試驗結果的對比,對采用的數理模型進行了驗證。將有機油噴射和無機油噴射的模擬結果進行了對比分析,解析了機油液滴誘發增壓汽油機早燃的詳細物理化學過程。并通過在不同時刻向燃燒室內噴入等量機油的模擬計算,預測分析了機油噴射時刻對于發動機早燃的影響。

1 數理模型

1.1 KH-RT破碎模型

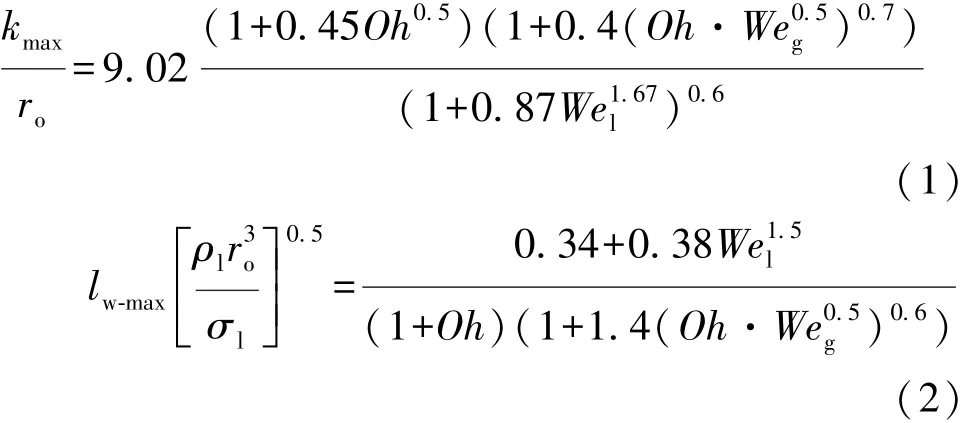

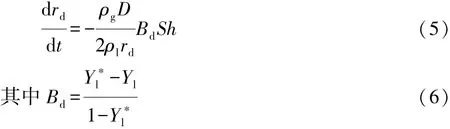

本文的多維模擬中,采用KH-RT破碎模型[10]模擬機油液滴在燃燒室內燃油/空氣混合氣中的破碎過程。其中,KH破碎模型用于模擬機油從油束變液滴的初始破碎過程,而RT破碎模型用于描述大液滴變小液滴的二次破碎過程。表面不穩定性的最大增長率kmax和相應的最大波長lw-max由下式求得:

式中:Oh為奧內佐格數;ro為母液滴的半徑;ρl為液滴密度;Wel和Weg分別為液體和氣體的韋伯數;σl為液體表面張力。

子液滴的半徑rp和時間常數τp分別為

式中:λmax為增長速度最快的表面波波長;B0和B1為模型常數,本文中取 B0=0.61,B1=40。

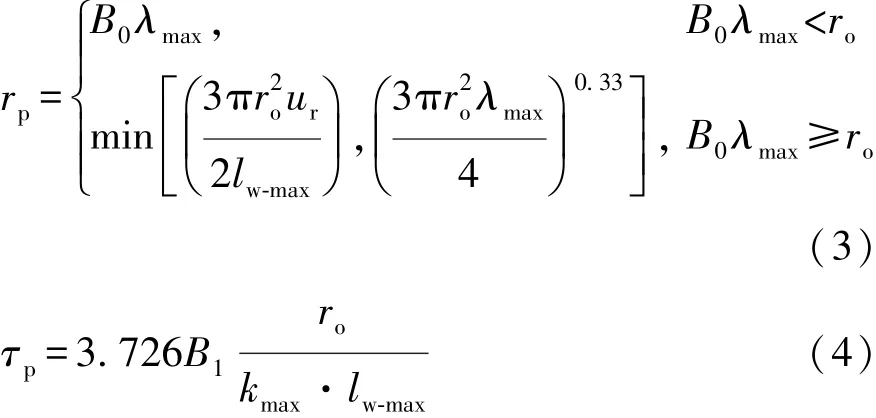

1.2 Frossling液滴蒸發模型

本文中采用Frossling液滴蒸發模型[11]模擬機油液滴由液態蒸發為氣態的過程。根據該模型,蒸發汽化造成的液滴半徑變化率為

式中:rd為液滴半徑;ρg為周圍氣體密度;D為該燃料在空氣中的質量擴散率;Sh為舍伍德數,Bd為質量輸運系數;Y?l為液滴表面的燃油質量分數;Yl為液滴所在網格單元的燃油質量分數。

1.3 化學反應機理

為模擬燃燒室內機油/燃油/空氣可燃混合氣的燃燒過程,通過求解化學反應機理構成的非線性常微分方程描述氣相的化學反應過程[12]。采用異辛烷數表征汽油的化學反應參數,用一種異辛烷化學反應機理來模擬氣相化學反應過程[13]。該機理在激波管、射流火焰和層流火焰速度等方面都經過驗證。模擬中采用十六烷值表征機油的化學反應參數,并將描述十六烷大分子反應的子機理[14]補充到異辛烷化學反應機理中,以模擬機油/燃油/空氣可燃混合氣的化學反應過程。

2 試驗臺架與模型驗證

2.1 熱力學單缸機

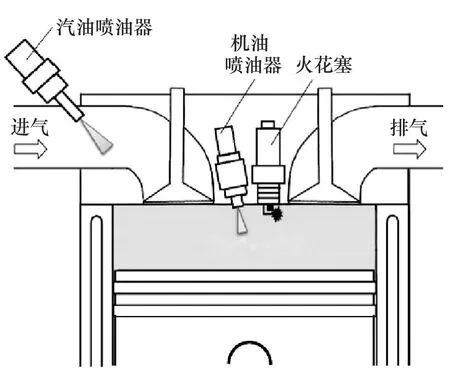

本研究中采用一臺2氣門的熱力學單缸機,進氣道安裝有燃油噴油器,缸蓋安裝有機油噴油器,燃燒系統示意圖如圖1所示。進氣道噴油器將燃油噴射入進氣道,與空氣混合形成可燃混合氣,經由進氣門進入燃燒室內。機油通過機油噴油器直接噴射入燃燒室的燃油/空氣混合氣內,霧化蒸發形成機油/燃油/空氣混合氣。

圖1 燃燒系統示意圖

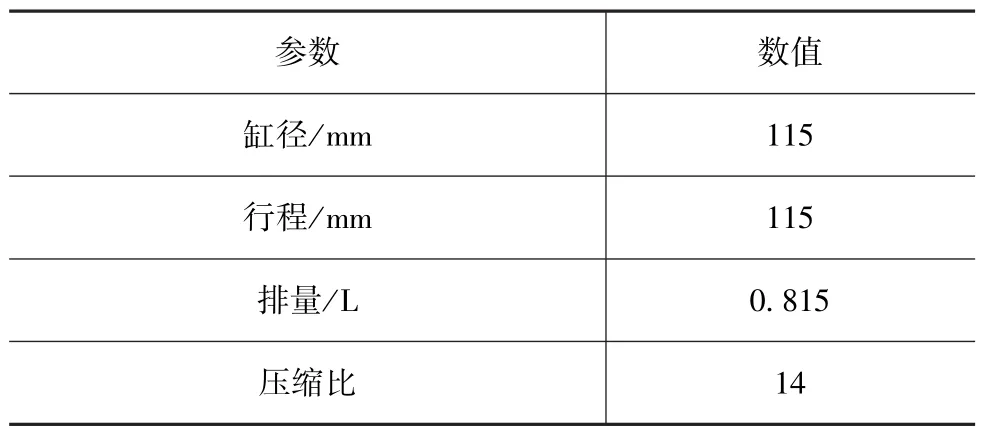

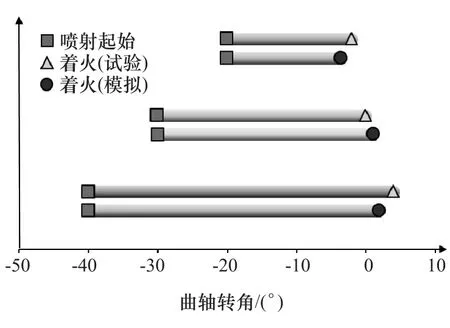

發動機參數如表1所示。

表1 發動機主要參數

機油經單孔噴油器噴入燃燒室,噴孔直徑為0.168mm,噴射壓力為4.0MPa。發動機的運行工況如表2所示。為研究機油噴射時刻對早燃的影響,分別在壓縮行程后期的不同時刻(上止點之前40,30和20°CA)向燃燒室內噴入等量(0.001 7mL))的機油。

表2 發動機運行工況

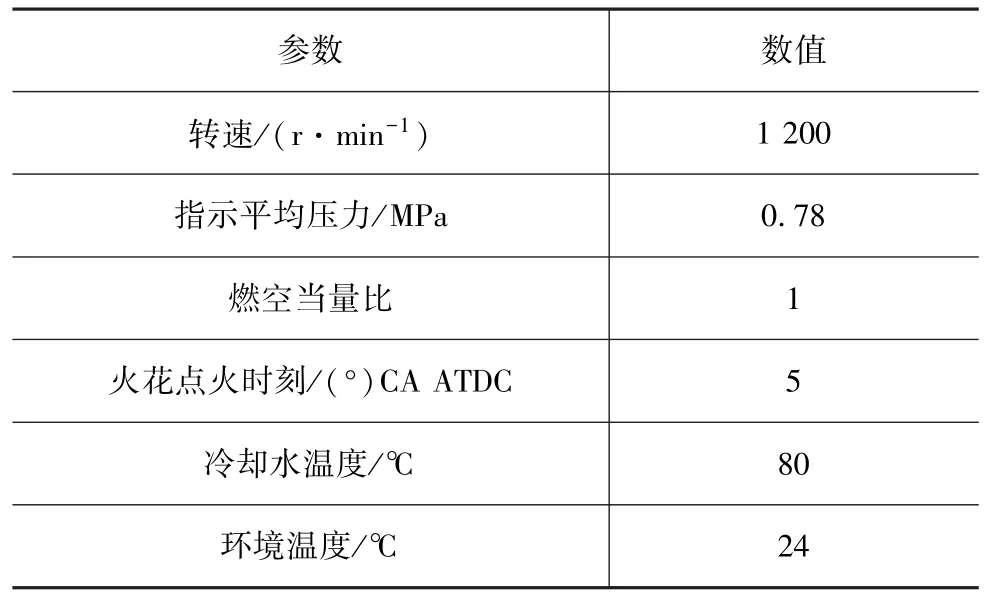

2.2 數值模型驗證

圖2為3種不同機油噴射時刻混合氣著火時刻模擬值與試驗值的對比。其中著火時刻(CA05)為累計放熱率達到5%時對應的曲軸轉角[15]。從圖中可以看出,隨著機油噴射時刻的提前,可燃混合氣發生著火的時刻CA05推后,模擬結果與試驗結果一致[16]。

圖2 著火時刻模擬值與試驗值的對比

3 結果與分析

3.1 機油誘發早燃的過程

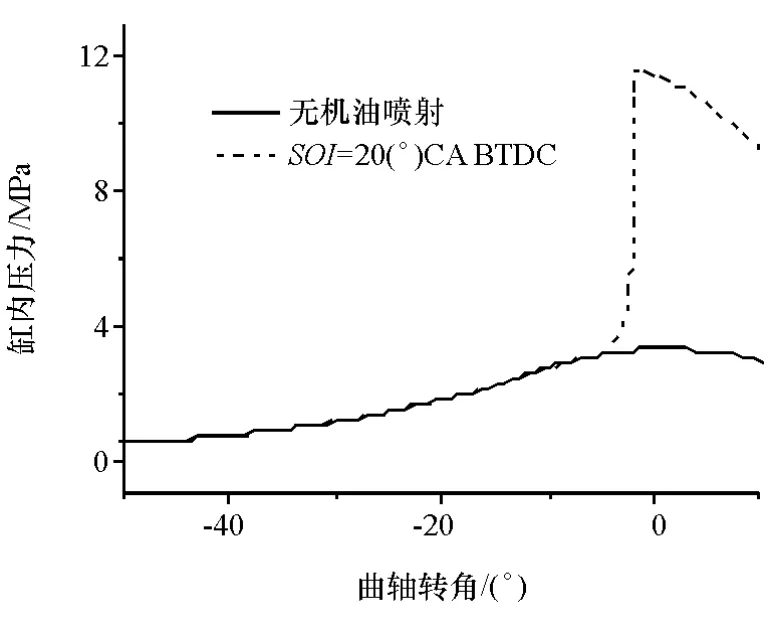

為分析機油液滴誘發燃燒室內可燃混合氣發生早燃的過程,首先計算了無機油噴射的算例,并將計算結果與機油噴射時刻(start of injection,SOI)為上止點前20°CA的早燃模擬進行對比分析。

圖3為有機油噴射和無機油噴射缸內平均壓力曲線對比。由圖可見,對于有機油噴射的工況,缸內壓力在火花塞點火之前就發生了急劇上升,最大爆發壓力超過11MPa,即機油液滴的引入造成了缸內發生早燃。

圖3 有無機油噴射的缸內壓力曲線對比

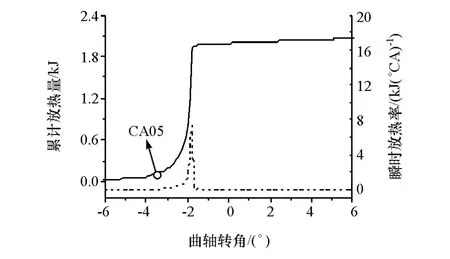

圖4 為機油噴射時刻為上止點前20°CA,缸內發生早燃的累計放熱量和瞬時放熱率。從圖中可以看出,缸內發生著火的時刻CA05為上止點前3.3°CA,在上止點前 2°CA(CA05 之后約 1.2°CA),燃燒室內出現了迅速大量的放熱。

圖4 SOI=20°CA BTDC累計放熱量和瞬時放熱率

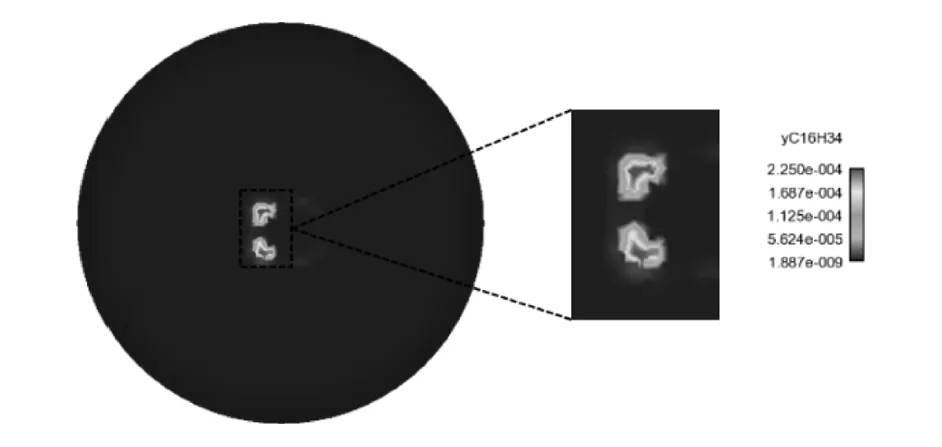

圖5 為上止點前6°CA燃燒室內氣態機油的質量分數分布的水平切片和中心位置局部放大圖。從圖中可見,早燃發生前,在該切片所在位置的氣缸中心區域,燃燒室內出現了兩個氣態機油分布的濃區,如圖片中深色區域所示。

圖5 燃燒室內機油質量分數分布(6°CA BTDC)

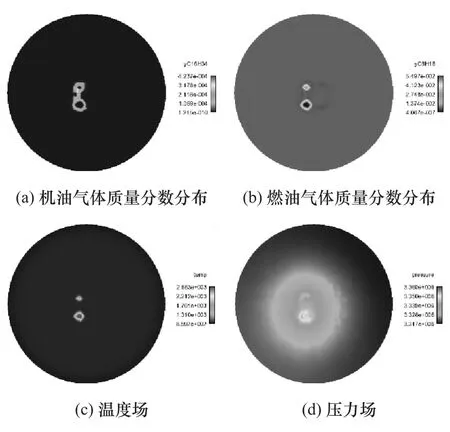

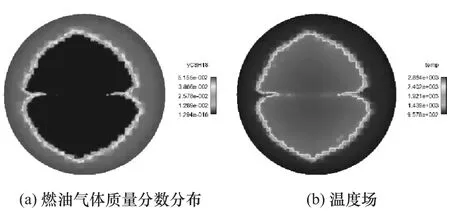

圖6 (a)和圖6(b)分別為上止點前4°CA時刻,燃燒室內機油和燃油氣體質量分數的分布。結合圖5可以看出,在上止點前6°CA早燃發生時刻,機油氣體兩個濃區的中心區域的機油氣體質量分數迅速降低。這說明機油氣體分布濃區中心首先發生了化學反應,機油被迅速消耗。同時,由圖6(b)還可看出,在機油發生化學反應的位置,燃油的濃度也迅速降低,說明燃油也發生了化學反應。

圖6 機油、燃油、溫度和壓力分布(4°CA BTDC)

圖6 (c)和圖6(d)分別為上止點前4°CA缸內的溫度場和壓力場。由圖可見,早燃發生時,在切片所在位置的中心,機油氣體的兩個濃區中心首先發生化學反應帶來局部放熱,該區域溫度迅速升高,形成了兩個局部熱點(溫度超過1 200K)。壓力波以局部聲速向四周傳播,壓力升高區域的面積大于溫度升高區域的面積。此時,除了局部熱點區域,燃燒室內其他部位的溫度也均高于850K,壓力高于3.3MPa,其熱力學狀態很容易發生自燃。

圖7為上止點后2°CA缸內的燃油氣體質量分數和溫度的分布,此時,燃燒室內大量的燃油都發生了化學反應,并放出大量的熱,發生化學反應區域的溫度超過了2 000K。

圖7 燃油氣體質量分數的分布和溫度分布(2°CA ATDC)

根據對機油噴射時刻為上止點前20°CA的早燃模擬結果的分析,可以得出,在壓縮行程后期向燃燒室內噴入機油,伴隨缸內氣體的流動,燃燒室內能形成多個機油氣體分布的濃區。伴隨活塞上行,缸內溫度壓力不斷提高,在機油氣體分布的濃區,首先發生化學放熱,形成多個局部熱點,形成早燃。同時由于缸內氣體的熱力學狀態很容易自燃,早燃發生之后,缸內的燃油/機油/空氣混合氣發生了迅速大面積的化學反應,放出大量的熱,造成缸內溫度和壓力的大幅提升。

3.2 機油噴射時刻對早燃的影響

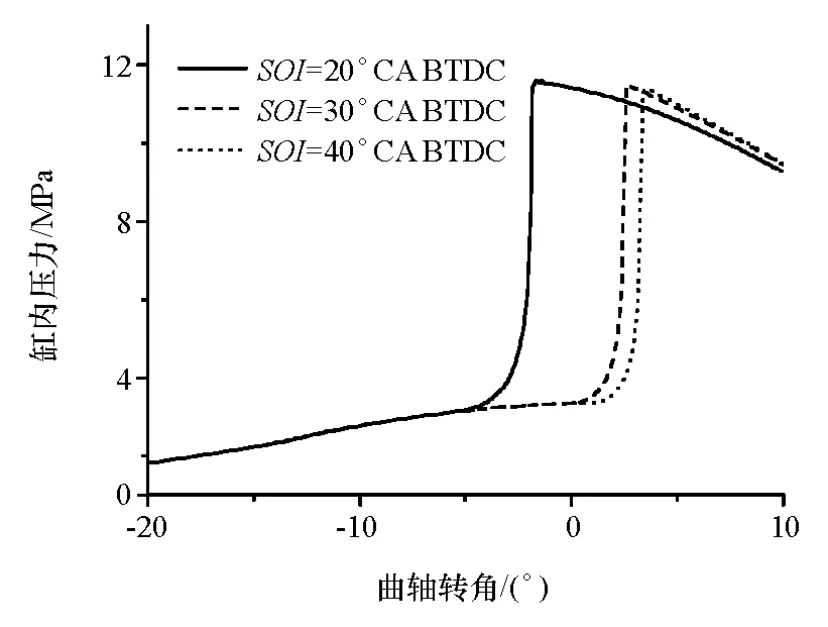

為分析機油噴射時刻對于早燃的影響,將機油噴射量固定為0.001 7mL,分別模擬了機油噴射時刻為上止點前40,30和20°CA的早燃過程。圖8為不同機油噴射時刻下缸內平均壓力曲線的對比。由圖可見,當機油噴射時刻為20°CA BTDC時,缸內壓力在上止點前就發生急劇升高,最大爆發壓力為11.6MPa,當機油噴射時刻為30和40°CA BTDC,缸內壓力在上止點后發生急劇增加,最大爆發壓力分別為11.4和11.2MPa。伴隨著機油噴射時刻的推遲,缸內壓力急劇升高的時刻提前,缸內的最大爆發壓力提高。

圖8 不同機油噴射時刻下缸內壓力曲線

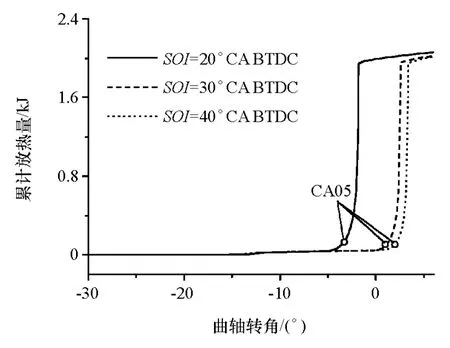

圖9 為不同機油噴射時刻缸內的累計放熱量曲線。從圖中可以看出,隨著機油噴射時刻的推遲,缸內的累計放熱提前。機油噴射時刻為上止點前40,30和20°CA時,其缸內發生著火的時刻(CA05)分別為上止點后 1.9°CA,1.1°CA和上止點前 3.3°CA,即隨著機油噴射時刻的推遲,由機油液滴誘發缸內發生早燃的時刻提前。

圖9 不同機油噴射時刻下的累計放熱量

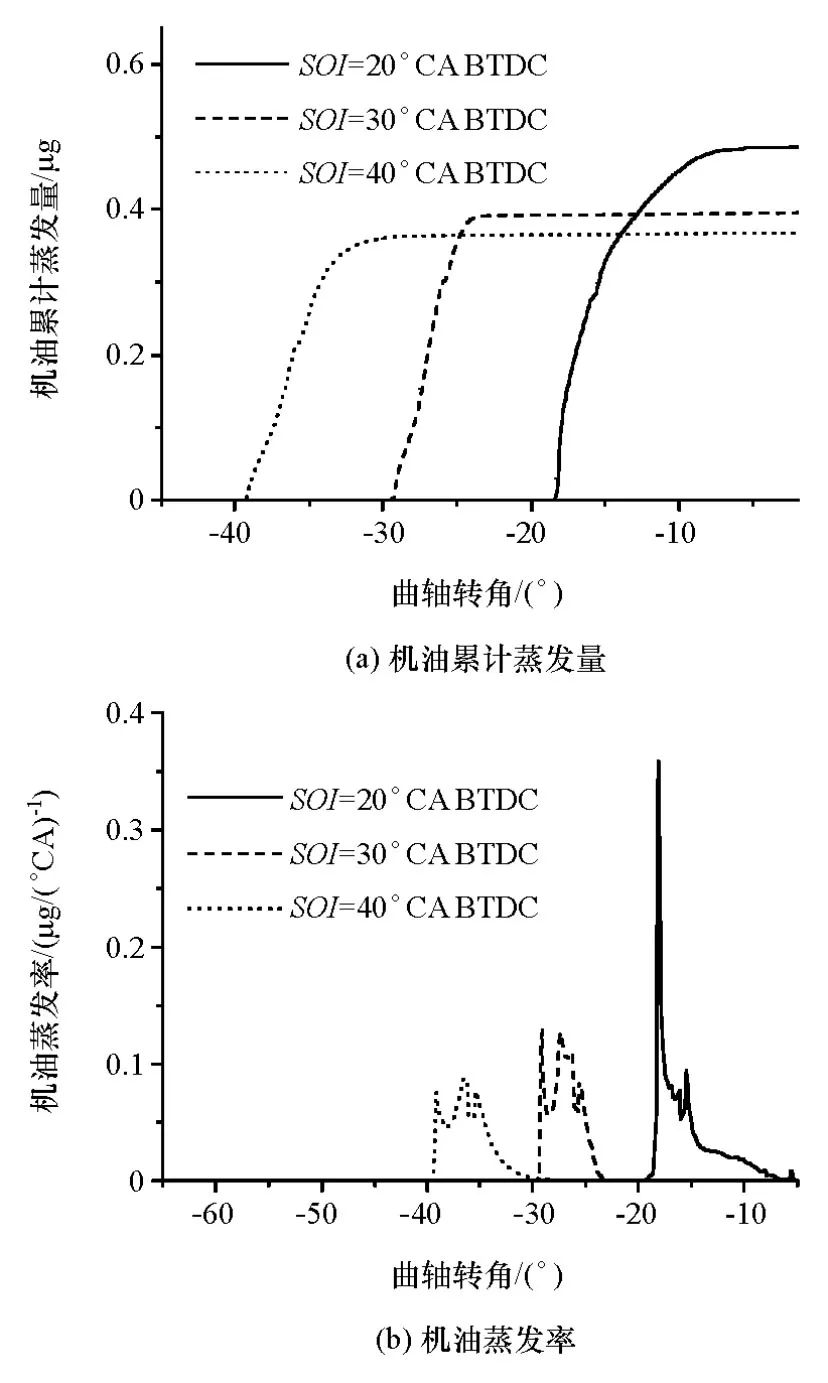

圖10 為機油噴射時刻為上止點前40,30和20°CA的燃燒室內機油的累計蒸發量和蒸發速率。可以看出,在機油噴射過程中,伴隨著機油噴射時刻的推后,機油累計蒸發量的穩定值增加,見圖10(a)。同時,從圖10(b)中可更直觀地看出,隨著機油噴射時刻的推后,機油的蒸發速率增加。當到達上止點附近時,機油的累計蒸發量伴隨著噴射時刻推后而增加。這是因為在壓縮行程,伴隨著活塞上行,缸內的氣體受到擠壓,溫度和壓力不斷提高。當機油噴射時刻較早時,氣缸內的溫度較低,不利于機油蒸發,因而分布在燃燒室中的機油液滴量減少了,而機油撞壁的可能性相應增加。機油液滴撞擊在溫度相對較低的燃燒室壁面上,形成油膜,燃燒室壁面溫度低,油膜的蒸發緩慢,從而導致在接近上止點位置,燃燒室內機油的累計蒸發量較小。

圖10 機油累計蒸發量和蒸發率

隨著機油噴射時刻的推遲,機油在噴射過程中的蒸發量增加,機油發生撞壁形成的油膜量減少,在接近上止點時,缸內的累計機油蒸發量增加,從而增加了機油在缸內可燃混合氣中的質量分數。同時,更早的機油噴射,使得缸內的機油/燃油/空氣混合氣有相對更長的時間發生著火。因此,燃燒室內更容易形成空間熱點,從而造成早燃發生時刻(CA05)的提前。

4 結論

本文中采用CFD耦合化學反應機理對一臺增壓汽油機中機油液滴誘發的早燃過程進行了多維數值模擬,并研究了機油噴射時刻對早燃的影響,得到以下結論:

(1)在壓縮行程后期向燃燒室內噴入機油,在燃燒室內會形成多個機油氣體分布的濃區;

(2)在上止點附近,機油氣體分布的濃區首先發生化學放熱,形成多個局部熱點,誘發早燃;

(3)早燃發生之后,缸內大量可燃混合氣發生迅速的化學反應,放出大量的熱,造成缸內溫度和壓力的大幅提升;

(4)隨著機油噴射時刻的推遲,機油在噴射過程中的蒸發量增加,在接近上止點時,機油在缸內可燃混合氣中的質量分數增加;

(5)隨著機油噴射時刻的推遲,機油/燃油/空氣混合氣的著火延遲期越短,缸內發生早燃的時刻提前。

[1] WINKLHOFER E,HIRSH A,KAPUS P,et al.TC GDI engines at very high power density irregular combustion and thermal risk[C].SAE Paper 2009-24-0056.

[2] KALGHATGI G,BRADLEY D,ANDRAE J,et al.The nature of‘superknock’ and its origins in SI engines[C].IMechE Conference on Internal Combustion Engines:Performance,Fuel Economy and Emissions, London,2009.

[3] 齊運亮.汽油機超級爆震機理的試驗研究[D].北京:清華大學,2014.

[4] WANG Zhi, LIU Hui, SONG Tao, et al.Relationship between super-knock and pre-ignition[J].International Journal of Engine Research,2015,16(2):166-180.

[5] OHTOMO M,MIYAGAWA H,KOIKE M,et al.Pre-ignition of gasoline-air mixture triggered by a lubricant oil drop-let[J].SAE International Journal of Fuels and Lubricants,2014,7(3):673-682.

[6] WELLING O, MOSS J, WILLIAMS J, et al.Measuring the impact of engine oils and fuels on low-speed pre-ignition in downsized engines[J].SAE International Journal of Fuels and Lubricants,2014,7(1):1-8.

[7] DINGLE S F,CAIRNS A,ZHAO H,et al.Lubricant induced preignition in an optical SI engine[C].SAE Paper 2014-01-1222.

[8] TAKEUCHI K,FUJIMOTO K,HIRANO S,et al.Investigation of engine oil effect on abnormal combustion in turbocharged direct injection-spark ignition engines[J].SAE International Journal of Fuels and Lubricants,2012,5(3):1017-1024.

[9] MORIKAWA K,MORIYOSHI Y,KUBOYAMA T,et al.Investiga-tion and improvement of LSPI phenomena and study of combustion strategy in highly boosted SI combustion in low speed range[C].SAE Paper 2015-01-0756.

[10] REITZ R D,DIWAKAR J.Effect of drop break-up on fuel sprays[C].SAE Paper 860469.

[11] SPALDING D B.The Combustion of liquid fuels[C].Fourth Symposium(International)on Combustion,1953:847.

[12] SENECAL P K,POMRANING E,RICHARDS K J.Multi-dimensional modeling of direct-injection diesel spray liquid length and flame lift-off length using CFD and parallel detailed chemistry[C].SAE Paper 2003-01-1043.

[13] LIU Y D,JIA M,XIE M Z,et al.Enhancement on a skeletal kinetic model for primary reference fuel oxidation by using a semidecouplingmethodology[J].Energy & Fuels,2012,12(26):7069-7083.

[14] HIROSHI K,ISHIYAMA T.A study on a reduced kinetic model for ncetane and heptamethylnonane based on a PRF reduced kinetic model[C].SAE Paper 2012-01-1576.

[15] 王建昕,帥石金.汽車發動機原理[M].北京:清華大學出版社,2011:219-221.

[16] LONG Y, WANG Z, QI Y L, et al.Effect of oil and gasoline properties on pre-ignition and super-knock in a thermal research engine(TRE)and an optical rapid compression machine(RCM)[C].SAE Paper 2016-01-0720.