導“酶”的“實驗犯錯”

陸奇 孫晶晶 張煥紅

美國著名的教育心理學家桑代克的“試誤說”認為學習的過程是一種漸進的嘗試錯誤的過程。在這個過程中,無關的錯誤的反應逐漸減少,而正確的反應最終形成。

“酶與酶促反應”是蘇教版高中生物學教材《必修1·分子與細胞》第四章第一節的內容,本節內容在高中課標中要求是說明酶在代謝中的作用。教學目標之一是進行有關的實驗和探究,學會控制自變量,觀察和檢測因變量的變化,以及設置對照組等。為了達到以上目標,筆者利用桑代克的“試誤說”作為理論依據,通過“設計活動讓學生出錯一教師設問引發認知沖突一學生修正結論和方案”作為教學方法,圍繞“酶的作用和特性”內容展開教學,讓學生在獲取知識的同時,增強其科學實驗的設計、實施和評價能力。

1 利用“實驗設計錯誤”引導學生探究酶的作用和高效性

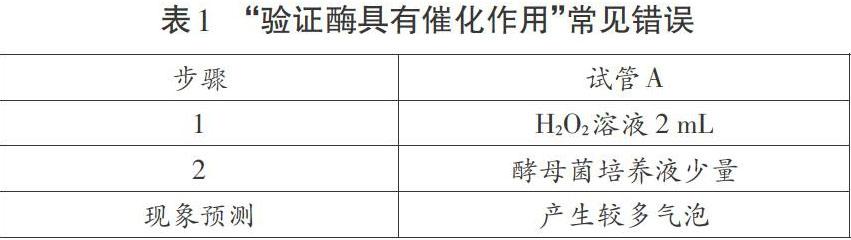

掌握實驗設計相關原理是本節課重要的教學目標,但是相關原理比較抽象,學生理解掌握有一定的難度。教師講解H202分解的化學反應式和反應條件,介紹H202酶相關知識,提供相應的實驗材料,引導學生設計“驗證酶具有催化作用”的實驗。表1是學生常見的設計錯誤。

教師以此進行設問:①本實驗能否能說明酶能夠起到催化作用?②新設置的對照實驗加入的藥品應注意什么?③本實驗的自變量、因變量和無關變量分別是什么?④對照組和實驗組的設計應遵循什么原則?

學生根據自己的設計,對照教師的設問,產生認知沖突,認識到要驗證酶具有催化作用,必須與不加酶的實驗進行對照。設置對照實驗時要注意加入的H202溶液濃度和量要與實驗組相同,并且要加入等量的無酵母菌的培養液,保證反應體積一致,兩組實驗反應條件也應該相同。根據以上討論,學生可以總結并理解實驗的自變量、因變量和無關變量,實驗設計時的對照原則、單一變量原則也深入人心。在此基礎上,教師可順勢組織學生設計實驗驗證酶具有高效性。

2 利用“實驗材料選擇錯誤”引導學生探究酶的專一性

探究酶是否具有專一性時,教師可提供下列實驗材料:蔗糖溶液、淀粉溶液、蒸餾水、蔗糖酶溶液、淀粉酶溶液、斐林試劑、碘液等試劑。學生可選擇合適的藥品設計實驗。

學生通過試誤后,會選擇兩種底物和一種酶作為實驗試劑或者兩種酶和一種底物作為實驗試劑。但在選擇鑒定試劑的時候,學生往往會不加思索地選擇斐林試劑或碘液中的任意一種。這時,教師可以利用學生鑒定試劑的選擇錯誤進行追問:選擇碘液能否鑒定出糖被相應的酶分解了?很快,學生會修正錯誤:碘液能鑒定淀粉是否被酶水解,而不能鑒定蔗糖是否被酶水解,所以應該選擇斐林試劑進行檢測。實施實驗后,教師總結酶的專一性的含義、原理以及意義,使學生產生深刻的印象。

3 利用“操作順序錯誤”引導學生探究酶的作用條件溫和

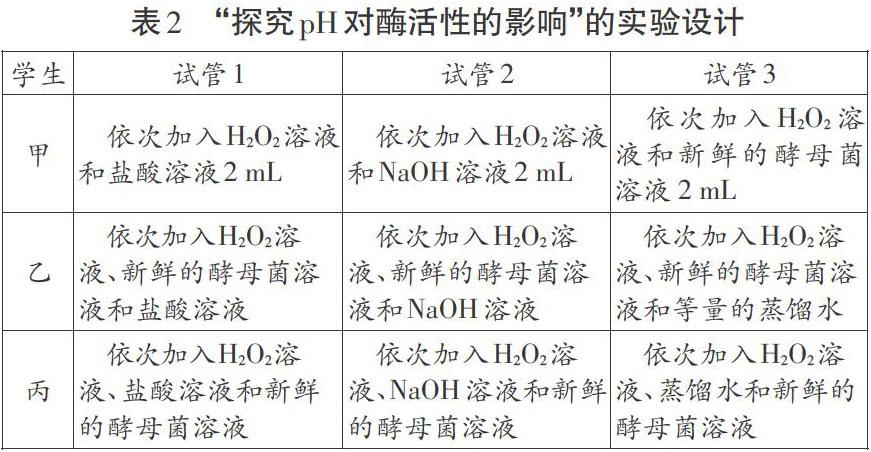

探究pH對酶活性的影響時,教師提供下列實驗材料:H202溶液、新鮮的酵母菌溶液、蒸餾水、NaOFI溶液、鹽酸溶液讓學生設汁實驗。表2是課堂上三位學生的實驗設計。

教師組織學生討論后,認為學生甲的設計只能探究酸、堿和酶對H202分解的影響,并不能探究pH對酶活性的影響。若學生乙按照他自己的方案進行實驗,實驗中他就會認識到不能先將底物和酶混合。在實施學生丙的實驗方案時,發現三組實驗都有大量氣泡產生,教師組織學生討論原因:可能是鹽酸和Na0H溶液配置濃度過低,也可能是先加入H202溶液和鹽酸溶液或NaOH溶液后酸堿的濃度被稀釋了。然后,學生改進實驗方案:①增加鹽酸和NaOH溶液的濃度進行實驗;②調整溶液加入的順序,即第1組試管依次加入新鮮的酵母菌溶液、鹽酸溶液和H202溶液;第2組試管依次加入新鮮的酵母菌溶液、NaOH溶液和H202溶液;第3組試管依次加入新鮮的酵母菌溶液、蒸餾水和H202溶液。

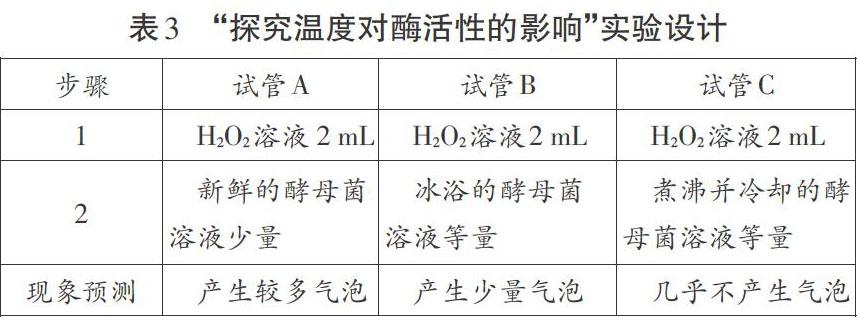

探究溫度對酶活性的影響時,教師提供下列實驗材料:H202溶液、新鮮的酵母菌溶液、冰水混合物、煮沸并冷卻的酵母菌溶液,組織設計實驗。學生設計實驗見表3。

在學生實施實驗時,往往會將冰水浴的酵母菌培養液直接滴入未冰浴的H202溶液中,卻發現有大量氣泡產生,與實驗預期不符,學生就會產生認知沖突。此時,教師可以因勢利導地讓學生討論,若學生不能自行糾錯,可利用下列設問引導學生:①將少量零度下的新鮮酵母菌溶液滴入H202溶液后,酶促反應是否是在零度進行?②如何改進實驗?對操作失誤的分析可以讓學生意識到:探究溫度對酶活性的影響時應先將底物和酶溶液分別控溫,然后再混合進行酶促反應。

4 總結與反思

通過教學設計充分讓學生“試誤”,引發學生的認知沖突,讓學生對酶相關的知識和實驗產生“同化”和“順應”,并訓練學生的批判性思維。在教學過程中,教師應鼓勵學生“試誤”。學生出現錯誤時,教師應因勢利導,沉著冷靜地通過設問幫助出錯學生進行分析和修正,并作出積極的評價。