凡人眼中的天才

2018-03-02 17:39:51夢珂

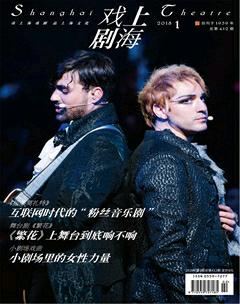

上海戲劇

2018年1期

關鍵詞:音樂

夢珂

近兩年,以莫扎特生平為主題的法語和德語版音樂劇先后來滬,讓國內觀眾對這位前無古人也難有后來者的音樂家有了更多認識的同時,音樂劇本身也吸引了大批死忠粉絲。其實早在法語版音樂劇《搖滾莫扎特》橫掃上海灘之前,另一部“莫扎特”也于去年年底悄然登陸了英國國家劇院現場(NT Live),并在今年年初回歸了倫敦舞臺。盡管宣傳比不上前兩者聲勢浩大,但劇作家彼得·謝弗(Peter Shaffer)對于人性和藝術本質入木三分的辛辣刻畫、男主演盧錫安·薩馬帝(Lucian Msamati)強大的語言感染力,加上倫敦南岸交響樂團(Southbank Sinfonia)的現場演出,這部由英國國家話劇院制作的《莫扎特傳》(Amadeus,又譯《上帝的寵兒》)從另一個角度帶領我們反思天才的一生,并審視我們自身作為普通人時,面對天才壓倒性的絕對力量所表現出的渺小與不堪一擊。

《莫扎特傳》并沒有將莫扎特本人作為本劇的主角,相反,它選擇了莫扎特的“樂友”和“宿敵”薩列里的視角。在謝弗的劇本中,整個故事是通過薩列里向神父懺悔的過程中娓娓道來的。而本版則稍作改變,沒有了神父這個角色,薩列里以第一人稱直接向觀眾講述“莫扎特”這個傳奇本身。語氣中少了懺悔,多的是薩列里對自我的剖析和辯護。

在他的視角里,“不朽”(Immortality)是他畢生追求的目標,因此他放棄了俗世的享樂選擇侍奉上帝,通過音樂到達不朽。《莫扎特傳》里,薩列里是一個兢兢業業的作曲家,在維也納獲譽無數,在宮廷中也頗有聲望。他是那個年代里所有優秀藝術家的“模范”,直到他遇到亞當·吉倫(Adam Gillen)飾演的莫扎特。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

瘋狂英語·新悅讀(2022年8期)2022-09-20 01:32:14

小天使·一年級語數英綜合(2020年3期)2020-12-16 02:56:12

文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:40

海峽姐妹(2019年6期)2019-06-26 00:52:50

電影(2018年8期)2018-09-21 08:00:00

藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:16

兒童繪本(2017年24期)2018-01-07 15:51:37

華人時刊(2017年13期)2017-11-09 05:39:13

西部大開發(2017年8期)2017-06-26 03:16:14

東方藝術·大家(2016年6期)2016-09-05 07:30:56