思維導圖:讓文言文教學活起來

彭生瓊

文言文一直是語文教學的重難點之一,在文言文教學中怎樣讓學生參與進來,讓課堂教學活起來呢?我想到了思維導圖的形式。

思維導圖是20世紀60年代英國人托尼·巴贊創造出來的,被譽為“21世紀全球革命性思維工具、管理工具、學習工具”。通俗點說就是整理思維的工具,讓我們的思路變得清晰的工具。這也和全國卷側重考查學生的思維能力一致。

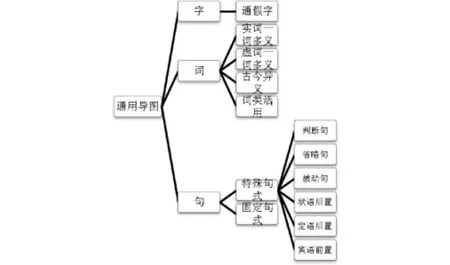

在文言文教學中,我主要運用兩種形式——通用導圖和點睛導圖。所謂通用導圖,是指普遍使用的思維導圖,旨在指示、引領學生全面“觸摸”文本,體驗個體探究過程,形成初步知識預備和對話資本。點睛導圖,是為解決文本重難點或學生集中暴露的問題,就關鍵處陳列現象,點明實質,使教學內容更為精準、凝練而構建的思維導圖。分別適用于課前全面自主預習階段和課堂優化教學內容階段。雖然剛開始引導學生運用的時候有點艱難,但當學生真正學會運用了,效果還是很好的。

一、借助通用導圖可以有效培養學生的自主學習能力

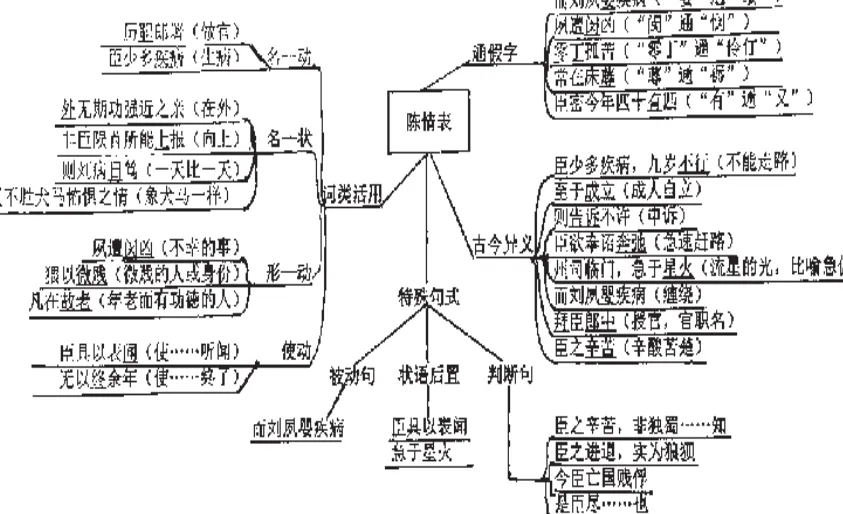

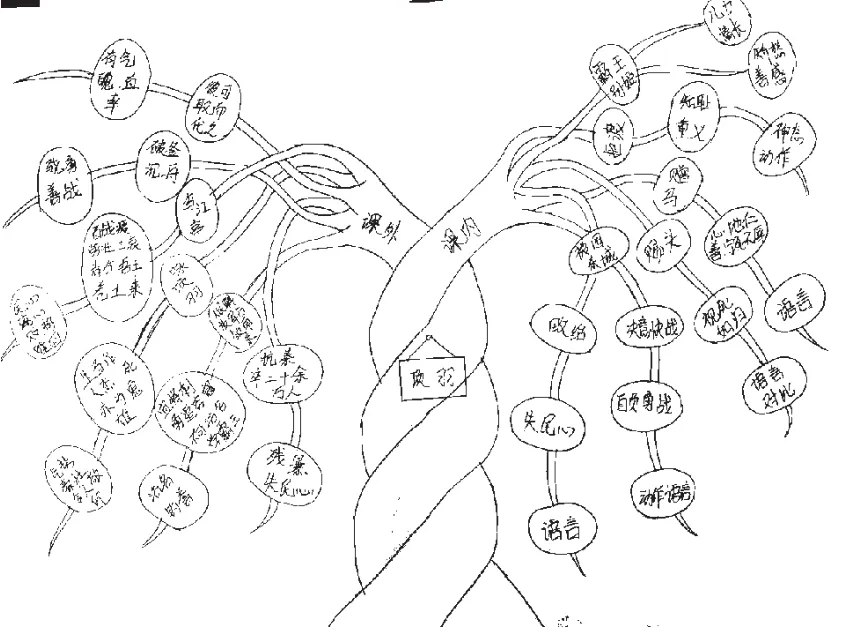

葉圣陶先生在《教學舉例》中談到,文言文應安排預習,“要學生預習,老師就先要費一點兒心,給他們若干提示。提示出得好,學生依著這些提示去預習,大概就能把這篇文章的內容方面、形式方面的要點,以及儲蓄在里頭沒有明說出來的東西全摸索出來。”通用導圖就給學生提供了一個有效的預習思路,比以往“請同學們結合課下注釋預習某某篇課文或導學案”要具體有效得多,它從字、詞、句、篇等多方面對預習任務進行的定向和細化,可以較好的解決預習目標、內容等問題。通過通用導圖,學生對活用、一詞多義、特殊句式的把握有了明顯的好轉,尤其是特殊句式,由于漢語知識的欠缺總是有一部分人不明白,但運用思維導圖學習后,竟然摸索出規律了。從中,他們逐步體會到了成功的喜悅,不再畏懼文言文,讓學生主動參與,不僅是閱讀能力、思維能力得到提高,而且獨立意識、求知興趣、克服困難的意志也得到同步發展。展示出了很強的自主學習能力,如學生整理的《陳情表》(如圖3)就非常完整,原來普通中學的學生自主學習的能力也很強大,要相信學生的潛能,讓學生直接進入閱讀實踐,讓學生有時間去思考。

圖1

圖2

圖3

二、借助通用導圖可以有效解決“學”與“導”的矛盾

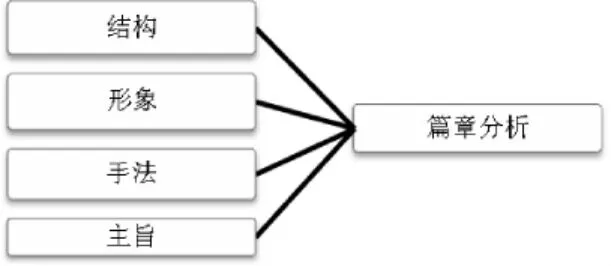

完成通用導圖,學生可以有的放矢解決問題,而再經過老師的引領,學生又可以總結規律,查漏補缺。學生在構建導圖的過程中實現自我體驗,自我建構與自我教育的目標。而教師通過通用導圖,既可以引導學生掌握古漢語字、詞、句等基本文言知識,又能通過賞析文章的篇章結構與寫作技法等,指向對文本的整體規律的把握和對文學、文化的體味、傳承。

在教師和通用導圖的引導下,學生對文本有了初步的、全面的了解和體驗,為縮小學生與文本之間的差距,調動學生的情感體驗以及形成課堂“對話場”奠定了堅實的基礎,教師的“導”與學生的“學”都得以有效體現。

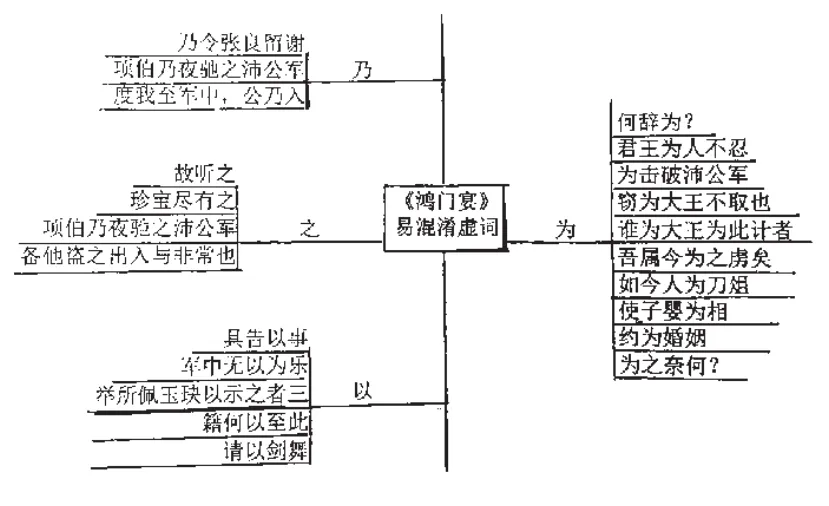

三、借助點睛導圖可以有效聚焦教學問題,優化教學內容

在引導學生利用通用導圖全面預習文本的基礎上,老師通過抽查,了解學生集中存在的問題,再構建思維導圖,稱之為點睛導圖。有時也根據教學重點構建,提升課堂教學質量。例如在學習《鴻門宴》時,發現在通用導圖中學生對虛詞的把握不是很好,于是形成了《鴻門宴》虛詞點睛導圖(如圖4),課堂教學的針對性與時效性有了明顯提升。

圖4

對于重難點問題,點睛導圖也可以有效突破。俗話說:眼過千遍不如手過一遍。作為可視化思維工具,思維導圖以一個個圖形的方式呈現出順應大腦發散性思維,容易被大腦記憶、理解的自然表達過程,有利于幫助我們系統全面的分析問題,解決問題,多向梳理,發現規律,有利于解決教學的重難點問題。如上《項羽之死》這篇文章時,一大難點是“評價人物形象——項羽”,我要求學生圍繞“項羽”從課內和課外兩個方面建構點睛圖,學生交上來的作品非常好(如圖5),不僅結合文本深入分析了項羽的性格特點,還通過課外延伸,關注了人物性格的發展,讓項羽的形象在學生中“實體化”了,不僅把握了評價人物形象的方法,還領略了祖國傳統文化的博大精深。這是老師課堂分析做不到的。

圖5

把思維導圖引入文言文教學,學生制作思維導圖,有效的激發了學生的興致,體現了學生的自主學習能力,提高了學生的思維能力和對知識的融會貫通能力,增強了學生的成就感。動手的過程就是動腦的過程,思維導圖讓文言文教學活了起來。但作為一種嘗試,還有許多要思考的問題,如:如何引導學生根據個人實際需要,靈活處理通用導圖和構建具有個性特色的點睛導圖。對于構圖能力差的學生如何讓其盡快享受其中的樂趣等。