淺談模型解題法在初中地理復習課中的應用

王曉紅

(杭州市紫金港中學,浙江 杭州)

復習課,是總結階段性學習成果,鞏固已掌握知識,梳理知識間聯系,提升運用已掌握知識解決綜合問題的有效手段。但是,由于對學科成績的片面理解、課時安排等問題的存在,導致部分復習課存在重應試、輕能力的現象。復習課中往往操練多、提煉少,記憶多、應用少,被動多、主動少,導致學生認知水平停留在知識的記憶層面,沒有達到應有的綜合運用能力。地理復習課可從以下幾方面著手。

一、以大數據為依托,找準“誤區”精準分析

數據統計分析技術的發展為教學的改進提供了充分的技術支撐,通過對學生日常檢測的數字化處理,并運用數據分析技術,能夠準確發現學生存在的高頻錯誤,進而分析其產生錯誤的根本原因,對復習課的備課具有重要指導意義。教師可以真正做到有的放矢,以最少的時間解決最關鍵的問題。

以大數據為依托,有利于精準發現學生的思維“誤區”,以提高復習課效率。

二、以中考題為載體,構建解題“模型”提升素養

初中歷史與社會學科要落實的學科核心素養為“空間感知”,高中地理的學科核心素養為人地協調、區域認知、綜合思維、地理實踐力。地理復習課要幫助學生理解核心概念與知識,綜合運用核心方法,構建解題“模型”,以提升學科核心素養。尋找零星知識背后的聯系,構建知識之間的聯系,形成整體網絡架構,探索解決問題的方法。

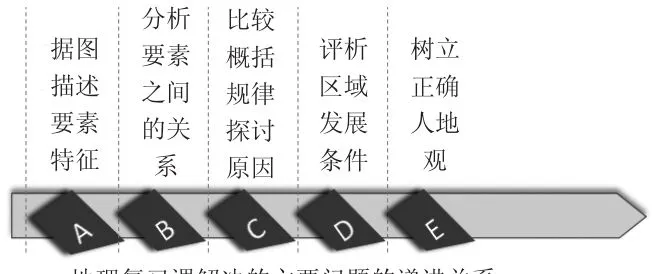

根據筆者研究,近幾年浙江省各地市中考的非選擇題的問題設置主要集中在以下幾方面,且難度按照從A到E逐步遞增。這幾種類型的問題是對學生空間感知、區域認知等學科素養的考查。

地理復習課解決的主要問題的遞進關系

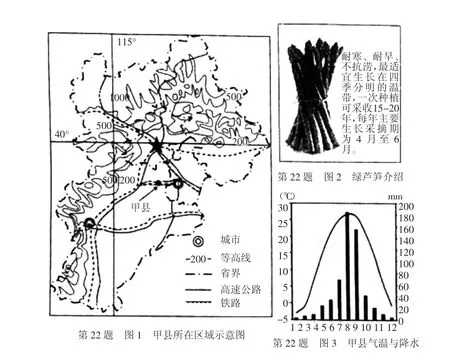

區域認知是地理學基本的認知方法,指人們具備的對人地關系地域系統的特點、問題進行分析、解釋、預測的方法和能力。D類問題恰恰是對區域認知素養的考查。經過調查研究,學生對D類問題的分析總是不得法,對此,可以幫助學生建立一種思維模式,以提升學生區域認知素養。下面以2017年湖州中考題第22題為例分析如何幫助學生建立解題模型,以落實學科核心素養。

例:【2017湖州中考】22.甲縣綠蘆筍是我國國家地理標志產品,該縣把綠蘆筍產業作為地方經濟發展的一張特色牌。

(2)據圖2圖3,描述甲縣種植綠蘆筍的有利、不利的自然條件。

此題綜合性比較強,考查了學生讀圖、分析、總結等方面能力,此類命題對課堂教學轉向以能力為核心有重要的導向作用。這就要求老師在平時的復習課程中要注意培養學生的讀圖能力、分析能力。而初中學生的綜合分析能力往往較弱,尤其是在涉及圖表分析時。初始階段,我們可以幫助學生設計適合自己的分析問題、解決問題和表達的模板,培養其相應能力的養成。

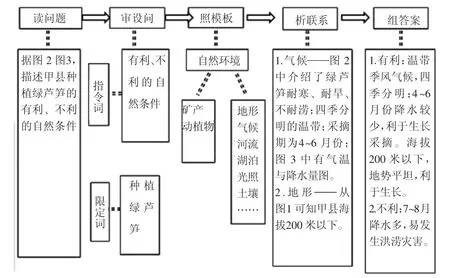

首先,引導學生找出圖中的重要信息,并能總結影響區域發展的要素及相互關系,進而指導學生建立此類問題的解決模型:讀問題—審設問—找模板—析聯系—組答案。

“區域種植某種農產品的條件”的建模過程:

通過模型的建立過程,學生能夠較好分析總結出影響區域發展的兩類要素,進而結合實際問題明晰要素之間的相互作用關系。初中生正處于青少年成長和發展過程中的“過渡”階段,是價值觀、思維方式形成的關鍵階段,采用多樣化的教學和學習方法是十分必要的。適當運用模式化解題,有利于學生綜合思維能力的培養和提升。

三、精選學習材料,培養綜合思維能力

地理有著獨特的學科優勢,與現實生活密切關聯,如果在復習課中選材得當,不僅可以起到良好的教學效果,更可以有效激發學生的學習興趣。針對學科特點,我們在復習課選擇學習材料時要把握這幾方面原則。一是要以“區域”為載體,盡量選擇經典區域、熱點區域。二是要以素養培養為方向,選擇適合學生能力的地圖、統計圖、表,或者地圖疊加信息。三是要聯系熱點,關注當年、當時段熱點中涉及的區域。四是要關注學科聯系,選擇可能與歷史、思品相結合的點。五是要關注時代特征,如因地制宜原則、可持續發展觀、人地和諧觀等方面的學習資料。