速度與加速度的實驗研究

高 峰

(浙江省慈溪中學 浙江 慈溪 315300)

高中《物理·必修1》在第一章“運動的描述”中介紹了氣墊導軌和數字計時器.現在的普通高中實驗室中都配有這套器材.如果用這套器材研究速度與加速度,既可以使學生了解氣墊導軌和數字計時器的使用方法,還可以使學生更進一步地理解和掌握速度和加速度的本質含義.

1 用氣墊導軌和數字計時器研究瞬時速度

為了有效地建立起瞬時速度這個概念,我們可以利用認知結構中已有的“平均速度”概念,并以它作為“生長點”,通過同化作用,運用實驗手段,來建立起“瞬時速度”的新概念.

1.1 實驗器材

氣墊導軌,光電門(2個),光電計數器,滑塊.

實驗可在略為傾斜的氣墊導軌上進行,如圖1所示.

圖1 用氣墊導軌和計時器研究瞬時速度

1.2 實驗方法一

用兩個光電門,控制擋光片寬度不變,改變兩光電門之間的距離.

1.2.1 實測實驗數據

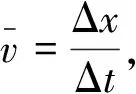

表1 實驗方法一實驗數據

1.2.2 數據分析

分析表1的數據,可以看出,隨著Δx (以及Δt)的逐漸減少,各平均速度值也隨之接近,當Δx小于10cm以后,平均速度已趨向一個定值.這表明,在如此短的位移(時間)內, 我們所用的實驗儀器已經檢測不出滑塊速度的變化了,因此可將其視作勻速運動,它的平均速度值當然也可作為滑塊通過A點時的瞬時速度了.

1.2.3 實驗精度的提高

如果換用更精密的測量儀器,測出的速度值不是又要改變了嗎?將計數器的時基改為“1ms”后重做實驗,結果證明了這種看法的合理性.

1.2.4 理想化推理

以提高實驗精度為契機,進一步超脫具體條件局限,運用思維去繼續“操作”實驗(理想實驗),從而使萌發出“無限逼近”的極限思想.當認識一旦進入這樣的境地,實際上已經觸及到瞬時速度概念的內核了.

1.3 實驗方法二

用一個光電門,控制光電門位置不變,改變擋光片的寬度.

1.3.1 實測實驗數據

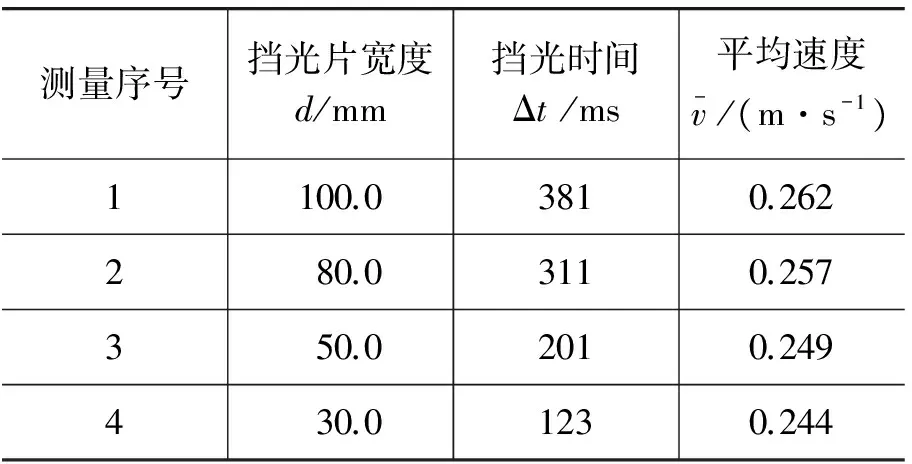

表2 實驗方法二實驗數據

在此實驗中,把氣墊導軌單支腳墊高10cm,即h=1.0cm,定位桿固定在導軌高端,光電門G置于導軌刻度L0= 40cm處.

1.3.2 數據分析

圖2 擋光片寬度與平均速度的關系

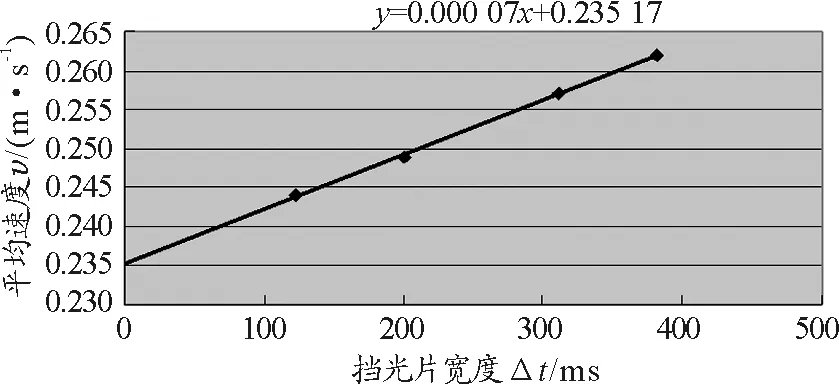

圖3 擋光時間與速度的關系

從實測實驗數據h和L,可計算出(以后學過牛頓第二定律)滑塊的加速度為

式中,g取當地重力加速度值約為9.8m/s2,L為氣墊導軌單腳與雙腳間的長度,等于70.0cm,滑塊擋光片前端經過光電門的理論速度為

式中ΔL為滑塊剛釋放瞬間擋光片前端到光電門之間的距離,等于20.0cm.可見,實驗測量值與理論計算值符合得相當好.

當d?L時

此時

2 用氣墊導軌和數字計時器研究加速度

加速度是學生進入高中接觸物理遇到的第一個難度很高的物理概念,屬于思維的第三層次(時間、位移第一層次;速度第二層次),設計好探究過程顯得尤為重要.

2.1 研究加速度探究過程中的唯一性問題

現行課本中或教師在探究過程中的教學設計往往是唯一性的,即只有一條探究的思路,而且沿這條思路探究結果往往是正確的.誠然,教學過程受時間、條件等諸多因素的限制,沒有必要事事探究、個個探究、多向性探究.但是,探究過程的唯一性必然會帶來很多的負面作用.比如科學探究的簡單性,好像人類對未知世界的探究是一件容易的事.所以,在探究性教學過程中安排一些多思路的探究過程,讓學生在探究過程中多走幾步彎路是有價值的,也是很有必要的.問題是教師要設計得好,設計得巧妙.要充分暴露存在于學生頭腦中的錯誤思想,從挫折中追尋正確的道路,從失敗中尋找正確的方法,這也是探究性教學的一個重要環節,更是新課程三維目標中培養學生的態度、情感、價值觀的一個重要方面.

2.1.1 提出問題

課本中的客機在跑道起飛時,在同一底片上相隔相同時間多次曝光“拍攝”的照片(合成照片)和戰斗機在航空母艦起飛的照片(或錄像),結合這些圖片,數據如下:

客機起飛速度約270km/h(75m/s),需要的跑道長度約為1 500m,加速時間約為40s.戰斗機起飛速度約 200km/h(56m/s),跑道長度約為84m,由于彈射裝置,加速時間約為3s.

比較兩者啟動過程的速度變化情況:誰的速度變化更大?誰的速度變化更快? 為什么?(用具體數據說明)

2.1.2 兩種思路的比較

2.1.3 問題討論

2.1.4 一個重要的科學思想

2.1.5 實驗探究

實驗器材為氣墊導軌(小型氣泵),光電門(4個),光電計數器(2個),滑塊,刻度尺.實驗可在略為傾斜的氣墊導軌上進行,如圖4所示.

圖4 用氣墊導軌和數字計時器研究加速度

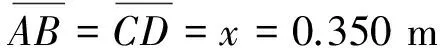

某次實驗數據及其分析.光電門間距

滑塊經過各光電門的速度

vA=0.220m/svB=0.410m/s

vC=0.750m/svD=0.826m/s

滑塊通過A,B光電門間和B,C光電門間的時間

t1=1.11st2=0.444s

在AB光電門間

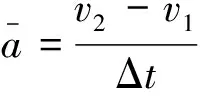

在CD光電門間

2.2 測定勻變速直線運動加速度

探究唯一性這個實驗,也給出了用氣墊導軌測定勻變速直線運動加速度的測量方法.

實驗器材為氣墊導軌(小型氣泵),光電門(2個),光電數字計數器(1個),砝碼(或重物)等.

將導軌調節水平,在靠近進氣口一端固定一塊定位板.在滑塊前系一根細線做牽引線,使它跨過導軌端點上的定滑輪后下端掛一鉤碼.光電門G1,G2置于導軌上.給滑塊插上寬度為d的凹形擋光框.

將光電門與數字計時器連接好.計時器的功能開關置“加速度(a)”擋,時間選擇開關撥到“1ms”擋.給氣軌通氣,計數器清零.使滑塊緊靠定位片后釋放,則滑塊在砝碼牽引下就做勻加速運動.當它通過光電門G1,G2時,計時器循環顯示擋光框通過G1的時間Δt1,通過G2的時間Δt2,以及從G1到G2的時間Δt.測量幾次取平均值.計算出滑行器在G1,G2處的平均速度做為即時速度

改變光電門的位置,重復進行上述的實驗.

表3是某次實驗的實測數據.

表3 研究加速度實驗數據

在以上的實驗中,擋光框的擋光寬度d= 0.100m,滑行器的質量(包括擋光框或擋光條)M= 414.8g,牽引砝碼的質量m=10g,加速度的理論值(以后學過牛頓第二定律即可計算)

實驗時應注意滑塊每次運動的初始狀態應保持完全一致,牽引砝碼的質量均要保持相等,滑塊要緊靠定位片后再靜止釋放.

1 吳加澍,等.高中物理方法教育研究.杭州:浙江教育出版社,1995.190

2 毛葉挺,徐志長.關于探究性教學的兩點思考.物理通報,2012(7):21~22