初中物理中考二輪復習的思路及方法

宣 卉

(南京東山外國語學校 江蘇 南京 211100)

初三物理復習課要在較短的時間內將知識重新洗牌、方法重新再現,難度很大,非常考驗一位教師對教材內容的處理能力.在復習課中知識點如何再現,如何幫助學生提煉總結思維方法,如何提高學生的科學素養等,都是在復習課中所要思考的問題[1].

本案例以初三二輪復習課“力學實驗復習專題1”為例,分析如何從實驗器材、思維方法、知識應用等幾個維度進行教學資源的整合.

環節1:(播放第八屆冬奧會單板滑雪視頻)

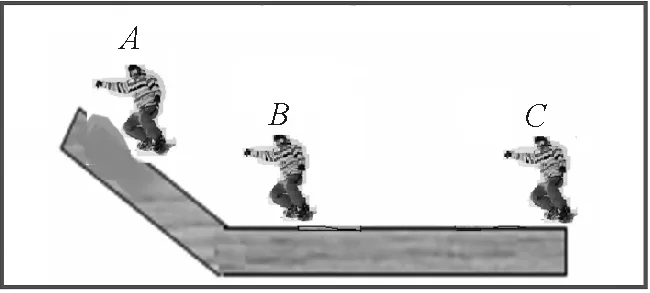

師:單板運動員最終為什么會停下來?展示圖片,如圖1所示.

圖1 滑雪

生:是因為受到了阻力的作用.

師:若它不受阻力將會如何?

生:它將一直運動下去.

師:你判斷的依據是什么?

生:根據牛頓第一定律,一切物體在沒有受到力的作用時,總保持靜止或者勻速直線運動狀態.

師:牛頓第一定律是通過實驗直接得出的嗎?

生:不是,它是在實驗的基礎上推理得到.

師:這個實驗需要哪些器材?

生:斜面、小車、木板、棉布.

師:使用斜面的目的是什么?

生:使小車達到水平面時獲得一個初速度.

師:小車放置時有何要求?

生:將該小車放在同一斜面的同一高度,這樣可使小車達到水平面的初速度相同.

師:使用木板、棉布、玻璃板的目的是什么?

生:改變水平面接觸材料,從而改變阻力的大小.

師:實驗現象是什么?

生:支持面越光滑,小車受到的阻力越小,小車速度變化得越慢,小車運動的路程越長.

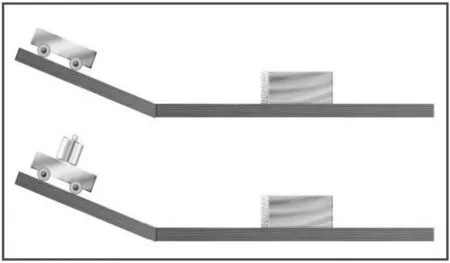

師:鋪放的水平材料順序是從棉布到玻璃板(圖2),可否從玻璃板到棉布?

圖2 小車下滑實驗

生:不可,若支持面由光滑到粗糙則不易推理得出若無阻力的情況.

師:在研究牛頓第一定律時,我們通過探究阻力對物體運動的影響,在此基礎上利用理想化的思維方法,推理得出.我們還學過哪個實驗,也是利用了理想化的思維方法?

生:探究真空不能傳聲.

教學反思:牛頓第一定律的得出是在探究阻力對物體運動的影響實驗基礎上,但學生往往不記得探究牛頓第一定律的實驗是什么.究其原因在于學生不理解為什么研究阻力問題.教者采用復習演繹的方式,先讓學生回顧實驗器材、實驗現象,整個環節通過精心設計的層層追問,喚醒學生腦海深處的記憶,從而達到復習效果.在這環節中,教師追根溯源,水平部分鋪放的材料為何從粗糙到光滑,是為了讓阻力由大到小,盡而可以推理得到物體不受力的情況,體現出了理想化的思維,從本質上理解這個科學探究方法.

環節2:

師:在這套實驗(探究阻力對物體運動的影響)裝置上,再添加哪些器材,可探究其他問題?

生:再添加小木塊和若干鉤碼,可探究動能的影響因素.

師:該實驗研究對象是誰?

生:小車.

師:小木塊的作用是什么?

生:根據小車推動木塊,將小車的動能轉化為木塊移動的動能.

師:鉤碼的作用是什么?

生:可以改變小車的質量.

師:動能的影響因素有哪些?

生:速度和質量.

師:(展示兩幅圖)哪幅圖可以探究動能大小與速度的關系?哪幅圖可以探究動能大小與質量的關系?

生:圖3可以探究動能大小與速度的關系,圖4可以探究動能大小與質量的關系.

圖3 質量相同,位置不同

圖4 質量不同,位置相同

師:簡單闡述一下你的理由.

生:(略)

師:請在圖中標出小木塊最終的位置.

生:(標出木塊最終位置)

師:你判斷的依據是什么?

生:圖3中,在質量相同時,速度越大,動能越大,所以上面的木塊移動距離遠;圖4中,在速度相同時,質量越大,動能越大,所以下面的木塊移動距離遠.

教學反思:探究阻力對物體運動的影響和探究影響動能大小因素這兩個實驗器材有相似之處,對比這兩個實驗,也可以找到一些相同和不同之處.比如,兩個實驗均采用斜面,都是為了讓小車在水平面獲得一個初速度;研究對象都是小車等.在探究阻力對物體運動的影響的實驗裝置基礎上,再通過增加小木塊,讓學生領會小木塊的作用,體現出轉化法的思想.

通過兩幅步驟圖,使得學生回憶實驗探究過程.通過標出小木塊最終位置,使學生回憶實驗結論.這也體現出了復習方式的多樣化.這種復習過程摒棄了老師講學生聽,或者用實驗視頻重新回顧的傳統復習方式,讓學生真正參與到復習中來,成為復習課堂的主體.

環節3:

師:某小組學生在探究影響動能大小因素時,出現了一些小狀況,你能找到原因嗎?(播放視頻,在小車撞擊小木塊過程中,小木塊飛出去了)

生:木塊所受摩擦力太小了.

師:你有何辦法解決這個問題?

生甲:可以換個更重的木塊增大壓力.

生乙:可以使接觸面更粗糙一點.

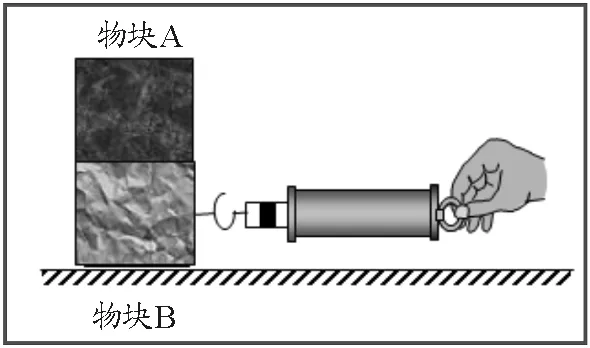

師:老師有兩塊形狀差不多的物塊,為了解決上述問題,我們要選擇出表面更加粗糙的物塊(圖5).請設計實驗,判斷兩個物塊哪個表面更粗糙.

圖5 形狀相同,粗糙度不同的兩個物塊

學生討論設計實驗并展示實驗過程.

將物塊放在水平桌面上,如圖6所示.用彈簧測力計分別拖動兩個物塊使其在水平方向做勻速直線運動,實驗發現FA>FB,所以物塊A更粗糙.

(a)拖動物塊A

(b)拖動物塊B

師:為何要在水平方向拖動物塊使其做勻速直線運動?

生甲:使摩擦力和拉力為一對平衡力,從而測出摩擦力的大小.

師:其他小組評價生甲的實驗方案.

生乙:實驗設計存在不足,在比較兩個物塊粗糙程度時未控制它們對桌面的壓力相同.為了使壓力相同,可采用如圖7所示的方式.

(a)物塊B在物塊A上

(b)物塊A在物塊B上

教學反思:在探究影響動能大小因素時學生的意外狀況,成為了這個環節的任務驅動,能夠發現這個意外,也在于教師平時善于觀察和捕捉.環節3圍繞著如何尋找出表面更為粗糙的物塊,學生設計實驗,實驗的本質就是探究滑動摩擦力與接觸面粗糙程度的關系.在設計過程中如何測量滑動摩擦力大小,根據二力平衡的知識,使物體在水平桌面水平方向做勻速直線運動.如何體現出控制變量的思想,通過兩個物塊的疊加放置控制了壓力相同,其實這些都是對學生能力的考查.通過設計實驗,小組合作完成實驗,將所學習的知識運用到真正的實驗探究中,從而達到復習鞏固的目的.

要上好一節復習課,重點在于對教材的重新整合.在復習過程中,要緊緊圍繞考點,以學生為主體,關注學生的薄弱點與提升點,挖掘學生的思維過程,撼動學生錯誤的前概念,重新構建知識框架體系.課堂上不僅僅復習知識本身,重要的是授予學生復習的方法,注重知識間的聯系,加以提煉總結,并用富有梯度和有思維含量的問題引領課堂復習;在原有的實驗的基礎上,加以改進和設計,使學生達到溫故而知新的復習效果[2].

1 許志.復習課要“重新洗牌”.中學物理,2011(18)

2 蔣新.章節復習中要敢于“破”和“立”——初中物理中考一輪復習的案例分析.中學物理教學參考,2016(1)