從學科核心素養看“分子動理論” 一章的教學

尹德利

(北京市東方德才學校 北京 100025)

王言偉

(莒南縣板泉鎮第二中學 山東 臨沂 276622)

《普通高中物理課程標準》(2016征求意見稿)指出,物理核心素養是學生在接受物理教育過程中逐步形成的適應個人終身發展和社會需要的必備品格和關鍵能力.物理核心素養主要由“物理觀念”、“科學思維”、“科學探究”、“科學態度與責任”4個方面構成.其中,物理觀念包括“物質觀念”、“運動觀念”、“相互作用觀念”、“能量觀念及其應用”.“科學思維”主要包括模型建構、科學推理、科學論證、質疑創新等要素.“科學探究”主要包括問題、證據、解釋、交流與合作等要素.“科學態度與責任”主要包括科學本質、科學態度、社會責任等要素.

新修訂的《課程標準》(征求意見稿)用核心素養替代原來的三維教學目標,是三維教學目標的進一步提煉和整合.課改實施這么多年,許多一線物理教師已經熟悉三維教學目標的制定,但如何從物理核心素養的角度分析教材,制定體現物理學科核心素養的教學目標,對一些物理教師來說可能還不是很清楚.“分子動理論”一章在物理高考中往往被視為非主干知識而不加重視,許多一線教師只關注知識內容,而對隱藏在知識背后的物理思想觀念、過程方法、德育教育往往不加重視.為此,本文以“分子動理論”為例,分析說明物理核心素養在本章知識中的具體體現.

1 物理觀念

“分子動理論”一章主要是從運動的角度闡述物質分子熱運動的性質,不涉及到物質分子內部的結構和不同物質分子的形態變化,雖然也涉及到分子的大小,但主要是為了說明物質是由大量分子組成的.

由于分子永不停息地做無規則運動,從邏輯上可以推出分子之間存在著空隙,這一推論由酒精和水混合后總體積變小的實驗證實.由于物體很難被壓縮,可知分子之間存在著相互作用的斥力,鉛塊引力實驗、液體表面張力實驗則說明分子之間除了存在斥力外,還存在著引力.從分子力的本質看,分子間的引力和斥力屬于電磁力范疇.

由于任何分子都是由原子構成的,原子又是由帶正電的原子核和核外帶負電的電子組成的.同號電荷相斥、異號電荷相吸,按照庫侖定律,電荷之間的靜電力隨著電荷間距離的增大而按平方反比減小.因此,兩個分子之間,引力和斥力同時存在,二者都隨分子間的距離增大而減小.但當分子間距離大于10倍的平衡距離時,分子間作用力近似為零.

由于分子永不停息地做無規則運動,因此每個分子都有動能——分子動能.物體溫度越高,分子無規則運動越劇烈,從微觀的角度看,溫度是大量分子做無規則運動的標志.

由于分子力做功與分子的位置有關而與分子運動的路徑無關,因此分子之間還存在著分子勢能.物體內所有分子的動能和分子勢能的總和構成了物體的內能.

由于氣體分子間的距離遠大于分子間的平衡距離,因此氣體分子間除了碰撞以外,分子間作用力可以忽略不計,與分子力有關的分子勢能當然也不存在,這就構建出了理想氣體模型.熱力學第一定律指出,改變物體內能的方法有做功和熱傳遞,能量守恒定律告訴我們,無論采用哪種方式改變物體的內能,系統總的能量是不變的.熱力學第二定律指出,涉及熱現象的一切宏觀過程都是不可逆的.

經過上述分析,本章的物理觀念如下:

(1)物質觀念.物體是由大量分子組成的;

(2)運動觀念.分子永不停息地做無規則運動,溫度越高,分子運動越劇烈;涉及熱現象的一切宏觀過程都是不可逆的,或者說,第二類永動機不可能制成;

(3)相互作用觀念.分子間既有引力也有斥力,引力和斥力同時存在,二者都隨分子間距離的增大而減小;

(4)能量及其應用觀念.做功和熱傳遞都能改變物體的內能.在做功和熱傳遞過程中,系統總能量保持不變.也就是說,第一類永動機不可能制成.

2 科學思維

2.1 模型建構

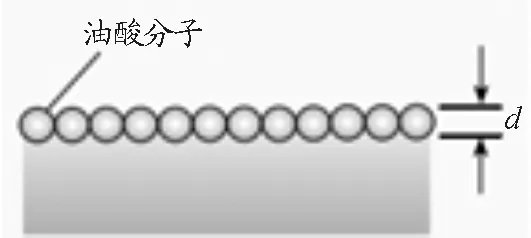

“分子動理論”一章提出了許多物理模型.例如,利用油膜法測量分子直徑采用了分子球模型(圖1).估算氣體分子間的距離,建立了氣體分子空間分布的立方體模型(圖2).

圖1 分子球模型

圖2 立方體模型

為了說明分子間的作用力和分子勢能,引入了分子力作用模型(圖3).在研究氣體的性質時,引入了理想氣體模型等等.

圖3 分子作用力模型

2.2 科學推理

由于分子肉眼看不見,甚至在光學顯微鏡下也不可見.因此,人類無法通過直接觀察分子得出科學結論,而必須通過觀察宏觀現象并借助邏輯的力量,揭示隱藏在宏觀現象背后的微觀本質.例如,為什么說分子間存在著空隙?為什么說分子間引力和斥力同時存在?為什么說布朗運動反映了液體(或氣體)分子的無規則運動?這些結論的得出,無一不是科學推理的結果.課堂上,教師利用這些問題,能夠很好地訓練學生的科學推理能力.

2.3 分析論證

從微觀的角度看,氣體對容器的壓強是大量氣體分子對容器器壁的頻繁碰撞引起的.影響氣體壓強大小的因素有兩個:一個是氣體分子的平均動能,一個是分子的密集程度(單位體積內的分子數).如何分析論證這個結論呢?課堂上,教師可以2013年北京高考物理壓軸題為例,引導學生通過建模并利用動量定理進行分析論證.

【例1】(2013年高考北京卷第24題)正方體密閉容器中有大量運動粒子,每個粒子質量為m,單位體積內粒子數量n為恒量.為簡化問題,我們假定:粒子大小可以忽略;其速率均為v,且與器壁各面碰撞的機會均等;與器壁碰撞前后瞬間,粒子速度方向都與器壁垂直,且速率不變.利用所學力學知識,導出器壁單位面積所受粒子壓力f與m,n和v的關系.(注意:解題過程中需要用到、但題目中沒有給出的物理量,要在解題時做必要的說明)

實踐表明,學生分析論證的難點往往在于,如何求分子對容器壁某一面碰撞的總分子數.破解的方法是:由于分子向各個方向運動的幾率相等,因此對某一正方形容器壁碰撞的分子數占容器內分子總數的六分之一,這里滲透了概率統計的思想方法.分析論證完以后,教師還可以補充條件p=nkT,引導學生繼續分析論證:為什么說溫度是大量分子平均動能的標志(嚴格說是分子平均平動能的標志).

3 科學探究

布朗運動是大量分子永不停息地做無規則運動的最有說服力的實驗基礎.對布朗運動的探究能夠很好地說明“問題”、“證據”、“解釋”“交流與合作”等探究要素.教學環節如下:

(1)回顧歷史.1827年,英國植物學家布朗(R.Brown,1773-1858)在顯微鏡下觀察到:懸浮在水中的花粉做無規則運動,無論是什么時候觀看,花粉都在不知疲倦地做著無規則運動.

(2)提出問題.懸浮在水中的花粉為什么永不停息地做無規則運動?引導學生展開猜想.

猜想1:花粉仍具有一定的生命力?

(3)獲取證據.用各種無機物的粉末撒在水中做實驗,仍能觀察到小顆粒的無規則運動.排除猜想1.

(4)提出猜想2.是外界氣流的擾動造成的?

(5)獲取證據.關閉門窗,仍能觀察到這種實驗現象.

(6)解釋.懸浮顆粒做不停地無規則運動,其運動狀態不斷地改變,那么它一定受到某種力的作用.實驗排除了懸浮顆粒本身的因素和外部空氣的擾動.那么,只能是液體對懸浮顆粒施加的這種作用力.從微觀看,應該是液體分子對懸浮顆粒施加的作用力.和懸浮顆粒相比,液體分子很小.或者說,懸浮微粒的周圍被大量的液體分子包圍著,由于液體分子不停地運動,于是頻繁地和固體顆粒發生碰撞.固體顆粒越小,液體分子碰撞固體顆粒的不平衡性就越明顯.這種不平衡作用導致了懸浮顆粒的無規則運動.

科學探究過程中,無論是提出問題,還是猜想假設、獲取證據、嘗試性解釋,都不是單個學生所能完成的.其中需要同學間的交流與合作.課堂上,教師利用布朗運動這個經典實驗,借助物理學史料創設問題情境,讓學生模擬科學家開展探究活動,有助于學生深刻領會科學探究諸要素,提高學生的科學探究能力.

4 科學態度與責任

4.1 形成正確的科學發展觀

首先,學習分子動理論有助于學生正確認識科學與技術的辯證發展關系.沒有顯微鏡的發明,英國科學家羅伯特·虎克不可能發現細胞,當然也就沒有后來的細胞生物學;沒有顯微鏡的發明,布朗也不可能發現以他的名字命名的布朗運動,也就不可能有后來的分子動理論.沒有蒸汽機的發明,卡諾熱機理論和熱力學第二定律也不可能建立起來.這是技術促進科學理論發展的典型事例.

其次,科學發展不是一帆風順的,科學發展的道路往往是漫長曲折的.從1827年布朗觀察到布朗運動開始,到1877年德耳索用液體分子碰撞的不平衡性解釋布朗運動產生的原因,前后整整過去了50年,到愛因斯坦用統計學方法對分子動理論進行定量研究并提出測定分子大小的方法,又過去了30年的時間.由此可見,科學理論的建立往往需要幾代人的努力和付出.

4.2 培養學生的社會責任

從分子動理論的建立到熱力學第一定律、能量守恒定律的發現,人類社會逐漸從手工勞動進入到機器大生產時代,大大提高了勞動生產率,促進了物質產品的極大豐富,但也不可避免地帶來了能源危機和人類生存環境的惡化.通過分子動理論一章的學習,教師需要向學生滲透2個意識:科技造福人類的意識、節能減排和可持續發展的意識.樹立這3個意識,才能保證科學發展不會偏離正確的軌道,人類的明天才能更美好.

1 普通高中課程標準修訂組.《普通高中物理課程標準(征求意見稿》.2016

2 人民教育出版社編.普通高中課程標準實驗教科書.物理選修3-3.北京:人民教育出版社,2010