心率和心率變異性與心力衰竭及預后的相關性

奚克鈺

【摘要】 目的 分析心率和心率變異性與心力衰竭及預后的相關性。方法 200例慢性心力衰竭患者為研究對象, 依據心率次數分為A組和B組, 每組100例。A組患者心率次數<90次/min, B患者心率次數≥90次/min。選取其中180例患者進行動態心電圖檢查為心力衰竭組, 選取60例正常健康者為對照組。比較A組、B組患者預后情況;比較心力衰竭組和對照組心率變異性指標差異。

結果 B組再住院70例, 再住院率為70.0%;病死35例, 病死率為35.0%;隨訪終點左室舒張末徑(LVEDD)為(65.23±6.21)mm。A組再住院45例, 再住院率為45.0%;病死10例, 病死率為10.0%;隨訪終點 LVEDD為(61.56±6.88)mm。B組患者的再住院率及病死率、LVEDD均高于A組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。心力衰竭組患者正常RR間期標準差(SDNN)(90.12±15.43)ms顯著低于對照組(144.32±

30.43)ms, 差異具有統計學意義(P<0.05)。對照組每5分鐘RR間期均值標準差(SDANN)為(114.32±

28.43)ms, 心力衰竭組SDANN為(73.23±17.21)ms, 比較差異具有統計學意義(P<0.05)。對照組相鄰 RR 間期相差>50 ms /總心跳數×100%(PNN50)指標為(15.21±14.32)%顯著高于心力衰竭組的(6.54±

4.20)%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 心力衰竭預后效果與患者的心率大小成反比, 即心率越快, 心力衰竭預后效果差。心力衰竭患者心率變異性指標水平相對較低, 心功能與健康患者相比較差。

【關鍵詞】 心率;心率變異性;心力衰竭;預后相關性

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2018.06.020

在臨床治療中, 慢性心力衰竭為一種常見疾病, 生存率較低, 病情復雜, 急性發作, 嚴重降低患者生活質量, 影響正常生活[1]。為研究分析心率和心率變異性與心力衰竭及預后的相關性, 選取本院2014年2月~2017年6月收治的

200例患者慢性充血性心力衰竭為研究對象, 報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取本院2014年2月~2017年6月收治的200例慢性心力衰竭患者為研究對象, 根據心率次數分為

A組(患者心率次數<90次/min)和B組(患者心率次數

≥90次/min), 每組100例。選取其中180例患者進行動態心電圖檢查為心力衰竭組, 選取60例正常健康者為對照組。選取研究對象均充分知情同意, 排除精神障礙及肝腎功能不全患者。A組年齡23~82歲, 平均年齡(62.30±11.21)歲;女43例, 男57例。B組年齡24~85歲, 平均年齡(62.21±11.12)歲;

女42例, 男58例。對照組年齡24~80歲, 平均年齡(62.12±

11.29)歲;女28例, 男32例。

1. 2 方法 分析患者的臨床資料并進行電話及門診復診, 了解患者的預后情況, 包括再住院及死亡情況、心臟彩色超聲。比較心力衰竭組和對照組SDNN、PNN50、SDANN等心率變異性指標[2]。

1. 3 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

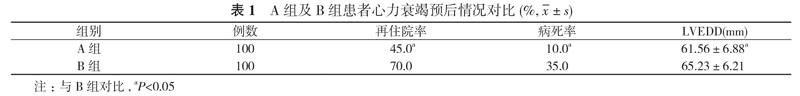

2. 1 A組、B組患者心力衰竭預后情況對比 B組再住院70例, 再住院率為70.0%;病死35例;病死率為35.0%, 隨訪終點LVEDD為(65.23±6.21)mm。A組再住院45例, 再住院率為45.0%;病死10例, 病死率為10.0%;隨訪終點 LVEDD為(61.56±6.88)mm, B組患者的再住院率及病死率、LVEDD均高于A組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 心力衰竭組和對照組心率變異性指標對比 心力衰竭組患者SDNN(90.12±15.43)ms顯著低于對照組(144.32±

30.43)ms, 差異具有統計學意義(P<0.05)。對照組SDANN為(114.32±28.43)ms, 心力衰竭組SDANN為(73.23±17.21)ms, 比較差異具有統計學意義(P<0.05)。對照組PNN50指標為(15.21±14.32)%顯著高于心力衰竭組的(6.54±4.20)%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

近年隨著人們生活方式的改變, 慢性心力衰竭發病率逐年升高[3], 嚴重降低患者生活質量, 加重精神與經濟壓力。

慢性心力衰竭臨床上較為常見, 生存率較低, 病情復雜, 易急性發作。相關資料顯示, 慢性心力衰竭患者常伴有抑郁焦慮癥狀, 情緒較為低落, 反應遲緩[4], 睡眠障礙, 食欲下降, 嚴重患者易發生自殺輕生等傾向, 心力衰竭遠期療效較差。近年隨著醫學模式不斷發展, 逐漸向社會醫學模式及生物心理環境發展。目前, 治療心力衰竭的主要方法為β受體阻滯劑抑制及腎素-血管緊張素系統抑制劑等, 但預后效果不理想。相關資料顯示, 心力衰竭與心率具有一定關系, 逐漸受到重視, 心率可在一定程度上顯示患者心力衰竭程

度[5], 可作為心力衰竭獨立危險因素, 心率加快為心血管疾病的危險因素。在本次研究中, B組再住院率為70.0%, 病死率為35.0%, 隨訪終點 LVEDD為(65.23±6.21)mm。B組患者的病死率、 LVEDD及再住院率均高于A組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。心率對心力衰竭預后效果具有重要的影響。目前大量研究表明[6-10], 心率變異性與心力衰竭關系密切, 可反映神經受損程度, 心率變異性降低, 心功能越差。在本次研究中, 心力衰竭組患者SDNN(90.12±15.43)ms顯著低于對照組(P<0.05);對照組SDANN為(114.32±28.43)ms, 心力衰竭組SDANN為(73.23±17.21)ms, 比較差異具有統計學意義(P<0.05)。心率變異性指標水平低對患者神經功能損害程度越大, 心功能相對越差, 心力衰竭程度越嚴重。endprint

綜上所述, 心力衰竭預后效果與患者的心率大小成反比, 即心率越快, 心力衰竭預后效果差, 心力衰竭患者心率變異性指標水平相對較低, 心功能與健康患者相比較差。

參考文獻

[1] Spiegel K, Leproult R, LHermitebalériaux M, et al. Leptin Levels Are Dependent on Sleep Duration: Relationships with Sympathovagal Balance, Carbohydrate Regulation, Cortisol, and Thyrotropin. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004, 89(11):5762-5771.

[2] 金晶晶, 姚依群, 武云濤, 等. 不同血壓分級的原發性高血壓患者心率變異性分析. 中國循證心血管醫學雜志, 2013, 5(3): 275-277.

[3] 唐繼志, 李忠杰, 方永生, 等. 心力衰竭患者自主神經功能與臨床相關因素的研究. 中華心血管病雜志, 2004, 32(3):241-242.

[4] 邢曉博, 劉福頌, 張丙印, 等. 心率變異性與脾腎陽虛型慢性心力衰竭的相關性探討. 中國醫藥導報, 2012, 9(20):21-22.

[5] 郭得志, 陳清清, 蘇文舉, 等. 小劑量美多心安治療慢性心力衰竭的療效觀察及對心率變異性的影響. 中國誤診學雜志, 2001, 1(4):544-546.

[6] 張輝, 馮婧, 梁婷, 等. 心率和心率變異性與心力衰竭及預后的相關性. 中國動脈硬化雜志, 2014, 22(3):274-278.

[7] 李波, 吳春蓉, 付世全, 等. 心率和心率變異性與心力衰竭及預后的相關性. 中西醫結合心血管病電子雜志, 2017, 5(25):1.

[8] 王興德, 韓曉勤, 谷守明. 動態心率震蕩與慢性心衰預后指標的相關性. 臨床心電學雜志, 2011, 20(6):415-417.

[9] 朱柏祥, 李麗穎, 刑永華, 等. 心率變異性對心力衰竭病人預后的預測. 航空航天醫學雜志, 2009, 20(12):21-22.

[10] 褚茂平, 吳蓉洲, 榮星, 等. 心率變異性測定對心力衰竭患兒預后的意義. 中華心律失常學雜志, 2008, 12(2):92-94.

[收稿日期:2017-10-19]endprint