共享汽車企業服務供應鏈淺析

劉宏翰

一、引言

互聯網信息技術的發展、人們日常消費觀念的轉變,加之國家經濟發展的轉型,促進了共享經濟不斷繁榮。摩拜、ofo等共享單車的出現,解決了人們日常出行“最后一公里”的難題;筋斗云出行、閃影行共享電動車的出現,為出行距離在5-10公里內的消費者提供了新的選擇;共享汽車的出現,是滿足人們日常出行需求的最后一塊拼圖。它不僅可以滿足消費者短距離市區出行的需求,也可以滿足長距離跨地區的出行需求。由此可以看出,共享經濟背景下的交通方案解決者不再是傳統提供實際產品的制造商,而是整合多方資源而提供綜合交通服務的服務供應商。共享汽車企業需要購買大量的汽車,其屬于重資產運行,企業的生存和發展離不開旺盛的市場需求支撐。上海市作為中國經濟改革的橋頭堡,其市場活力加之國家政策的傾斜,為共享汽車企業的生存發展提供了廣闊空間。

本文以上海共享汽車公司為例,通過共享經濟及服務供應鏈理論,分析共享汽車企業服務供應鏈的特點及其與傳統汽車企業供應鏈的不同,并對其發展趨勢進行預測分析。

二、理論背景

1.共享經濟

鄭志來在《共享經濟的成因、內涵與商業模式研究》中總結了共享經濟的成因,分別是互聯網技術的發展、第三方支付普及、新技術的出現、閑置資源過剩、優化供求關系、經濟轉型六個因素。劉奕等以交易成本理論、協同消費理論和多邊平臺理論為框架分析了共享經濟的成因,并對未來發展提出了建議。

本文認為是共享經濟以綠色、高效為基本特點,在保持資源高效利用的同時強調綠色經濟、節能減排的經濟模式。共享經濟的產生正在不斷改變著消費者的消費觀念,同時不斷地深刻變革著各個產業。消費者的消費觀念從“占有使用權”向“消費使用權”過渡;產業供應鏈的核心企業不再是制造商或者大的分銷商,而是為消費者提供深度服務的“供應鏈集成服務商”。

2.服務供應鏈

Ellram 在《Journal of Supply Chain Management》中發表“理解和管理服務供應鏈”一文,認為服務供應鏈是指在專業服務中從最早的供應商到最后的客戶中發生的信息管理、流程管理、能力管理、服務績效和資金管理。Winter Nie等仔細研究了服務特性和運營管理問題,通過對19世紀80~90年代的近30篇研究服務運營問題的文章,總結了服務產品具有不同于制造產品的6個特征,即顧客影響(Customer Influence)、不可觸摸(Intangibility)、不可分割性(In-separability)、異質性(Heterogeneity)、易逝性(Perish-ability)、勞動密集性(LaborIntensity)等。國內學者宋華、于亢亢等根據不同的產業對服務供應鏈的構建做了分類剖析;何哲等對服務供應鏈與傳統制造業供應鏈的差別做了對比。

三、共享汽車企業現狀

上海作為最先擁抱共享經濟的城市之一,其市場活力與企業創新能力不容置疑。以上海某共享汽車公司為例,其網點共有2172個,主要分布在嘉定區574個、閔行區183個、浦東新區182個、松江區304個、奉賢區299個。每個網點的停車位在2個到12個之間,這里我們沒有詳細統計總共有多少個車位,如僅按每個網點五個停車位計算,其擁有停車位將達到上萬個。公司通過線上APP直接與消費者實現交互,消費者可以注冊后直接登錄APP查找自己位置附近的網點,并在網上實現一鍵預約取車。除了特殊的網點必須是定點還車,其他大部分網點都支持任意網點間的取還車。車型主要包括奇瑞EQ、榮威E50、寶馬之諾等,前兩種車型的價格為0.6元/分,寶馬車型價格為1.1元/分,經濟型車型一個小時的使用價格不到40元/小時。這種用車價格的性價比毫不夸張地說創造了一種需求,即創造了大部分有駕照而沒有車人群駕車出行的需求。

四、共享汽車企業服務供應鏈與傳統汽車企業供應鏈對比分析

1.企業目標不一致

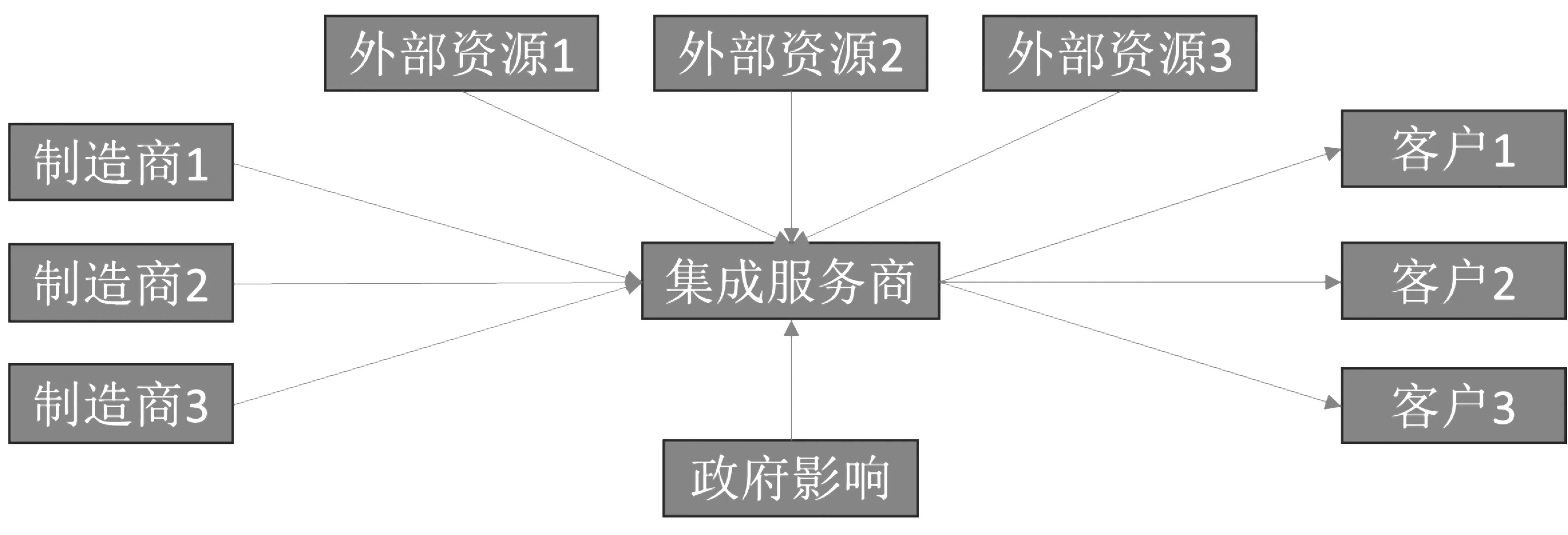

由圖1和圖2可以看出其目標不同,傳統汽車產業供應鏈的目標是將汽車銷售給消費者以滿足消費者的出行需求,從而獲得企業收益。這往往需要消費者購買并占有汽車產品從而獲得使用權以滿足自身需求。共享汽車企業的目標不是為了銷售汽車,而是提供汽車服務而滿足消費者的交通需求,所以購買汽車的是共享汽車企業,其通過更加深度的服務,例如提供配套的取車還車地點、便利的借、還車模式來為消費者提供服務,從而獲取企業收益。消費者只需繳納一定的押金,并按實際使用時間來支付費用就可以,不用投入很多資金來購買汽車。

圖1 傳統汽車供應鏈

圖2 共享汽車供應鏈

2.與終端消費者的接觸與互動形式不同

傳統汽車行業中,汽車制造商很少直接接觸消費者,除了有典型直營銷售渠道的汽車廠商如特斯拉,有直接與客戶接觸的直營門店外,大多數汽車廠商還依賴分銷商,這就加大了生產商和直接需求之間的距離,導致了信息傳遞與收集的限制,不僅會對汽車改良與發展產生影響還會影響汽車制造商的發展;共享汽車直接與客戶交流,通過APP、微信公眾號等多種手段,收集匯總顧客反饋,例如最近上海某共享汽車公司與同濟大學合作,通過同濟大學設計的調查問卷來搜集關于“客戶行為特征”的問題。同時不斷組織活動,促進消費者參與,不斷傳播公司的綠色經營理念,這里的活動之所以和傳統汽車行業不同,是因為傳統汽車行業組織的活動所面對的人群、對象都是被實際消費能力區分開的,例如奧迪經銷商組織奧迪Q5汽車試駕或是出行活動,那么參加活動的消費者的消費能力一定是達到了40-60萬之間的人群,他們對于Q5一款車型的意見或者建議是準確的,但是對于更普適的車型的更新與改良的作用是有限的。

3.運營模式存在差異

在運營模式上,傳統汽車行業供應鏈主要協調生產計劃、庫存、物流計劃等事項,這種協調主要在制造商和供應商中間或者在制造商和零售商之間,而共享汽車行業服務供應鏈主要關系的是服務能力協調、服務計劃的制定,這種協調不但存在于上游供應商之間還直接存在于與客戶直接的交互之中,例如共享汽車公司可以根據客戶行為特征直接判定哪個網點的利用率最高,進而根據利用率選擇增加或者減少相應的網點數量,從而實現服務能力的協調。

五、未來展望

1.共享汽車企業應把握好先發機遇加速發展

與傳統的汽車制造企業供應鏈不同,共享汽車企業供應鏈將價值進一步向終端消費者延伸。這種價值鏈的延伸是建立在更復雜的資源整合基礎上的,例如共享汽車公司的核心競爭力不僅在于提供優良的汽車,而且在于提供例如網點地圖信息服務、預約取車服務、專用停車場服務、汽車續航服務、違章處理等一系列配套服務,同時承擔汽車維修等服務,消費者只需在使用汽車之前檢查車況就可以使用,對于問題車輛提交客服中心,就會由共享汽車公司來處理。供應鏈核心企業由制造商變為集成服務商,使得制造商由供應鏈中心地位變為服務集成商的上游供應商,集成服務提供商直接面對客戶,根據市場的需求敏銳的提供相對應的服務。

這種情況下,由于集成服務商更便于收集客戶資源,所以更可能根據顧客需求倒逼生產商改變生產的產品,從而不斷給供應鏈的上游供應商提出新的挑戰。共享汽車公司的汽車都是有大型的汽車生產商提供,例如“奇瑞”、“榮威”、“華晨寶馬”、“北汽”,這些新能源汽車的設計目的不是商用的共享租賃,而是面對普通消費者的需求生產的。為了適應市場需要,共享汽車公司對于汽車做了一定程度的改造,例如GPS定位系統的安裝、門禁的再設計、汽車啟停的簡單優化等等。這種對于汽車的優化加上APP的使用,可以在保證汽車安全運營的前提下,保證消費者合理使用。然而,這種簡單的改造還是比較低端的,未來共享汽車產業的不斷發展,會倒逼汽車制造商提供專門為共享租賃而設計的汽車,就像摩拜單車為了共享單車產業而單獨研發自行車一樣,共享經濟所要求的資源高效利用會使汽車制造商生產出更加可靠、耐用、安全、操作便捷的汽車,專門服務于共享汽車行業。

2.傳統汽車制造企業可以打贏翻身仗

隨著新能源汽車行業以及其配套行業的發展,未來新能源共享汽車產業的核心企業很有可能從集成服務商轉變為生產商,因為隨著充電樁的普及,專用停車位的需求會大大降低,便利的充電設施在每一個停車場的可獲得性大大提高,新能源共享汽車的使用就會像普通汽車一樣,十分便捷與隨意,加上汽車電池技術的發展,續航里程的不斷增加,更使得新能源汽車的性能和可靠性向傳統汽車靠攏,集成服務商的服務優勢不再,而汽車生產商可以通過更新汽車操作系統,實現更方便的人車交互功能,從而取代集成服務商,不僅回歸傳統供應鏈核心企業的位置,同時還會坐上新能源共享汽車產業供應鏈核心企業的位置。

3.新的汽車交通運營模式促進社會及法律變革

共享汽車行業的發展與會推動社會法律的變革,盡管這個觀點在中國不太現實。因為有很多例子表明在中國市場中,政府行為是一種不可忽視的力量,例如現在的共享單車或者是滴滴打車,在一些城市是直接封禁不允許使用的,政府的管理能力滯后于市場發展;另一方面,政府為了促進新能源汽車的發展為汽車行業提供了巨量的補貼。共享汽車行業更是如此,現在交通法規對于機動車違章的處罰是“以車找人”,這種模式的一個巨大漏洞就是,人們可以拿著不同的駕照去扣分。共享汽車駕駛人違章,交通管理部門首先會查找相應的共享車輛,然后共享汽車公司會根據訂單信息找到相應的駕駛人,并提醒駕駛人處理違章,期間共享汽車的行駛證會被占用去處理違章,這就極大程度上妨礙了共享汽車的運營。消費者一旦違章,不但要接受交通部門懲罰,還要負擔共享汽車行駛證被占用所帶來的損失。這種做法在一定程度上會影響消費者的使用需求。綜上所述,政府作為一個強有力的外部影響力在很大程度上會影響整個產業發展。

總結

綜上所述,共享汽車行業服務供應鏈與傳統汽車制造行業供應鏈之間存在著目的、資源、運營等不同之處。共享汽車行業服務供應鏈是對汽車行業供應鏈的進一步延伸,其直接接觸客戶需求,整個多種外部資源的能力會進一步倒逼汽車制造行業轉型發展。政府作為市場的重要參與者之一,對整個行業供應鏈的發展起著至關重要的作用。

[1]鄭志來.共享經濟的成因、內涵與商業模式研究[J].現代經濟探討,2016,No.411(3):32-36.

[2]劉奕,夏杰長.共享經濟理論與政策研究動態[J].經濟學動態,2016(4):116-125.

[3]Ellram L M,Tate W L,Billington C.Understanding and Managing the Services Supply Chain[J].Journal of Supply Chain Management,2004,40(3):17-32.

[4]Winter Nie?,Deborah L.Kellogg?.HOW PROFESSORS OF OPERATIONS MANAGEMENT VIEW SERVICE OPERATIONS?[J].Production&Operations Management,2010,8(3):339-355.

[5]宋華,于亢亢,陳金亮.不同情境下的服務供應鏈運作模式——資源和環境共同驅動的B2B多案例研究[J].管理世界,2013(2):156-168.

[6]宋華,于亢亢.服務供應鏈的結構創新模式——一個案例研究[J].商業經濟與管理,2008,1(7):3-10..

[7]何哲,孫林巖,賀竹磬,等.服務型制造的興起及其與傳統供應鏈體系的差異[J].軟科學,2008,22(4):77-81.