塔東英東區塊寒武系白云巖儲層巖石類型及其白云化作用機制

胡 靜,王雨辰,何 賽

(成都理工大學 能源學院,四川 成都 610059)

對于白云石的成因的問題,至今仍然是一個具有爭議的話題,頗具魅力。不同的學者針對不同研究區域紛繁復雜地質情況提出了較多的白云石作用模式,來解釋當地白云石的成因[1-3]。白云石化作用是指石灰巖部分或全部地被白云石交代而形成白云石的作用。白云石化作用可以在沉積物沉積之后立即發生,即準同生及早期成巖白云石化作用;也可以在沉積之后的很長一段時間內,通常是在膠結作用發生之后,即成巖階段晚期及后生期發生的白云石化作用。在研究區內寒武系白云巖分布十分廣泛,是形成優質儲集層的重要巖石類型。英東區塊屬于勘探程度較低的新區,且寒武系埋藏較深,地質情況特殊,想要在英東區塊的油氣勘探中取得新進展,對區內寒武系白云巖成因機制研究顯得尤為重要。在對區內的LX1井、ML1井、YD1井和YD2井寒武系碳酸鹽巖的研究過程中,發現白云石化作用在研究區是一種十分常見的成巖作用,并具有多期多類型發育的特征。寒武系碳酸鹽巖層段的白云石化程度較高,與儲層的形成發育有著密切的關系。因此,專門對塔里木盆地東部英東區塊寒武系白云巖成因機制進行綜合的應用型研究具有重要的理論意義和現實意義。

1 地質背景

圖1 塔東英東區塊寒武系地層綜合柱狀圖Fig.1 Cambrian stratigraphic column of Yingdong area of eastern Tarim basin

塔里木盆地是我國最大的含油氣盆地,油氣資源開發潛力巨大,其構造演化歷史較我國其他含油氣盆地顯得更為復雜,盆地深部存在一系列深大斷裂,其深度范圍在50~60 km之間[4]。塔里木地臺主要經歷了竟寧、加里東、海西、印支、燕山和喜山等一系列大型構造運動,火成巖的大面積發育成為其明顯特點[5-6]。本次研究區塊位于塔里木盆地東部的塔東低突起構造帶東部,寒武系發育臺地相區及過渡相帶[7-8],區內存在數個下切至基底的斷裂系統[9]。從巖性分布上,其中下寒武統發育有大套泥巖、以白云質泥巖為主;中寒武統發育有大套泥巖、灰質泥巖、泥質灰巖、泥質白云巖;上寒武統主要發育有大套泥晶、粉晶白云巖夾泥質灰巖、泥質白云巖(見圖1)。

2 白云巖巖石類型特征

英東地區白云巖儲層的巖石類型主要是晶粒結構的白云巖,其礦物類型主要是白云石,按晶粒大小可以分為微晶、粉晶、細晶、中晶和粗晶白云石。經過進一步的巖石薄片的鑒定和統計分析發現,隨著井深的增大,白云巖埋藏深度增加,成巖環境中的壓力和溫度增加,壓實作用和重結晶作用加強,所以白云石晶體粒度主要表現為由細小變粗大的趨勢,白云巖巖石結構特征也隨之變化,依次呈現由粉-微晶白云巖、細-中晶白云巖、中晶白云巖變為中-粗晶白云巖的趨勢。另外,隨著埋藏深度的增大,巖石的泥質含量增加,其白云石自形程度較好;而白云石含量越高,巖性越純的白云巖,其重結晶作用越強,晶體之間的鑲嵌越緊密,其自形程度相對較差。

在研究工作中,通過對研究區寒武系大量的巖石薄片的鑒定,并結合英東區塊的實際地質情況,將區內寒武系白云巖儲層的白云石按晶體大小和自形程度等因素綜合歸納為六種類型,即:①粉-微晶白云石;②粉-中晶它形臟白云石;③粉-中晶較自形白云石;④中-粗晶臟白云石;⑤中-粗晶較干凈白云石;⑥馬鞍狀白云石。

2.1 粉-微晶白云石

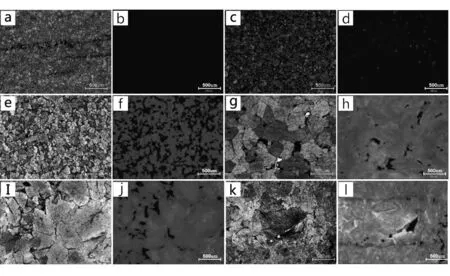

粉-微晶白云石在研究區內上寒武統上部廣泛發育,晶粒細小,直徑在0.0039~0.0625 mm之間,多出現在粉-微晶白云巖中,結構較為均勻。根據鏡下觀察,其往往保持著巖石原有的沉積構造,多具有紋層結構,由于晶粒細小,孔隙少見,不利于儲集層的發育(圖2a)。另根據陰極發光分析,此類白云石在陰極射線下發暗紅色光或者近于不發光(圖2b),局部可見受到熱液改造的粉-微晶白云石在陰極射線下發亮橘紅色-橘紅色光。

a.粉-微晶白云石,YD2井,9-103-85(-),上寒武統;b.粉-微晶白云石,YD2井,9-103-85(cl=5.1s),陰極射線下發暗紅色光或者近于不發光,上寒武統;c.粉-中晶它形臟白云石,YD2井,11-52-9(-),上寒武統;d.粉-中晶它形臟白云石,YD2井,11-52-9(cl-5.1s),陰極射線下發光較暗,上寒武統;e.粉-中晶較自形白云石,ML1井,2-65-30(-),上寒武統;f.粉-中晶較自形白云石,ML1井,2-65-30(cl=5.1s),陰極射線下發橘紅色光或者發暗橘紅色光,上寒武統;g.中-粗晶臟白云石,YD2井,12-55-6(-),上寒武統;h.中-粗晶臟白云石,YD2井,12-55-6(cl=5.1s),陰極射線下發深玫瑰紅色,上寒武統;i.中-粗晶較干凈白云石,ML1井,2-65-30(-),上寒武統;j. 中-粗晶較干凈白云石,ML1井,2-65-30(cl=5.1s),陰極射線下發深玫瑰紅色,上寒武統;k.馬鞍狀白云石,YD2井,11-52-52(-),上寒武統;l.馬鞍狀白云石,YD2井,11-52-52(cl=5.1s),陰極射線發亮橘紅色光,上寒武統

圖2 塔東英東區塊寒武系不同類型白云石鏡下特征和陰極發光特征

Fig.2 Microscopical characteristic and Cathodoluminescence characteristics of different typesCambrian dolomites in Yingdong area of eastern Tarim basin

2.2 粉-中晶它形臟白云石

粉-中晶它形臟白云石主要發育在研究區內上寒武統中部,晶粒直徑在0.0625~0.5 mm之間。晶粒呈它形,表面較臟,晶粒之間鑲嵌較為緊密(圖2c)。另據陰極發光分析,它們在陰極射線下發光較暗(圖2 d)。

2.3 粉-中晶較自形白云石

粉-中晶較自形白云石也主要發育在研究區內上寒武統中部,晶粒直徑在0.0625~0.5 mm之間。晶粒自形程度較好,呈半自形-自形,具有典型的霧心亮邊特征,晶粒之間含有較多的泥質(圖2e)。另據陰極發光分析,它們在陰極射線下發橘紅色光或者發暗橘紅色光(圖2f)。

2.4 中-粗晶臟白云石

中-粗晶臟白云石主要發育在上寒武統下部,晶粒粗大,直徑在0.25~1 mm之間。晶粒自形程度較好,呈半自形,表面較臟(圖2 g)。晶粒之間常發育有晶間孔或者晶間溶孔,說明晶粒粗大利于白云巖儲層的發育。另據陰極發光分析,它們在陰極射線下發深玫瑰紅色(圖2 h)。

2.5 中-粗晶較干凈白云石

中-粗晶較干凈白云石也主要發育在上寒武統下部,晶粒粗大,直徑在0.25~1 mm之間。晶粒自形程度稍好,以半自形晶為主,表面較為干凈(圖2i)。晶粒之間常發育有晶間孔或者晶間溶孔,說明晶粒粗大利于白云巖儲層的發育。另據陰極發光分析,它們在陰極射線下發深玫瑰紅色(圖2j)。

2.6 馬鞍狀白云石

經過對研究區內大量巖石薄片的觀察,馬鞍狀白云石在全區廣泛的發育分布,大都充填在裂縫和溶蝕孔洞之中。其晶粒較為粗大,一般為中-粗晶,晶面彎曲呈彎鐮刀狀,且在正交偏光下顯示消光不均勻,呈明顯的波狀消光特征(圖2k)。馬鞍狀白云石(Dana,1955;Radke and Mathis,1980;Gregg,1983;Barber et al.,1985;Searl,1989;Kretz,1992)是熱液白云石組合的一個關鍵指示器[9]。結合區內黃鐵礦的出現的佐證,馬鞍狀白云石的出現明確指示了研究區內曾經的熱液過程。另據陰極發光分析,它們在陰極射線發亮橘紅色光(圖2l)。

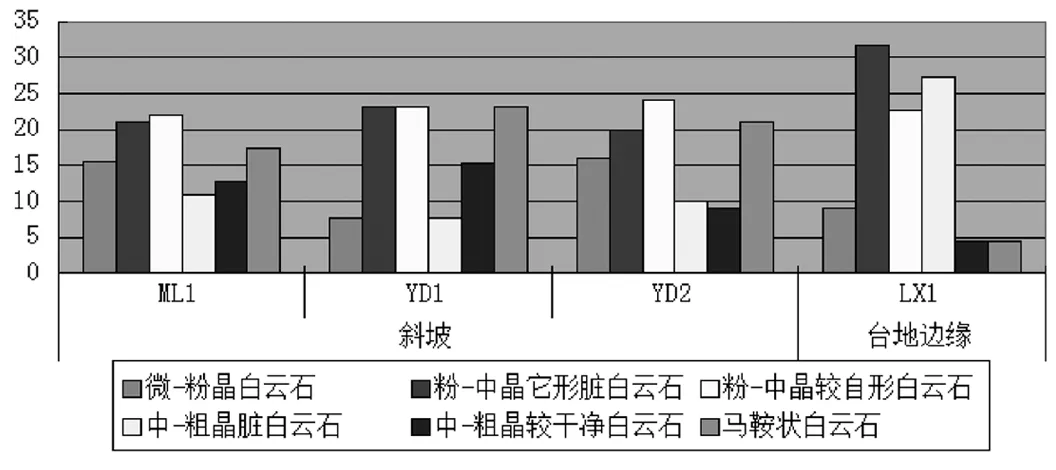

根據大量的巖石薄片觀察統計后發現,各類白云石在每口探井中出現的頻率也有一定的差異性。粉-中晶它形臟白云石和粉-中晶較自形白云石在4口井中出現頻率都很高,說明英東區塊寒武系白云巖中白云石晶粒大小都集中在粉-中晶;LX1井中中-粗晶白云石出現頻率相較于其他3口井明顯增高,說明LX1井中寒武系白云巖的白云石晶粒相對于其他3口井較為粗大;馬鞍狀白云石在斷裂相對發育的ML1井、YD1井和英YD2井中出現的頻率都較高,而在斷裂不太發育的LX1井出現的頻率則明顯較低(圖3)。

圖3 英東區塊寒武系6種類型白云石在各井剖面中出現的 頻率直方圖Fig.3 The frequency histogram of 6 types dolomite of the well section in Yingdong area of eastern Tarim basin

3 白云化作用機制

通過巖芯觀察、薄片鑒定、陰極發光等技術的綜合應用,分析總結出英東區塊寒武系白云石化作用從準同生期到晚成巖期持續進行,其成因機制主要有蒸發泵白云石化作用、滲透回流白云石化作用、淺埋藏白云石化作用、深埋藏白云石化作用和熱液白云石化作用等5種。

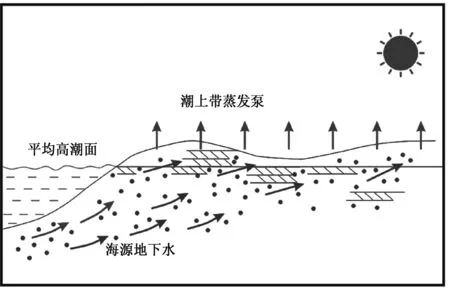

3.1 蒸發泵白云石化作用

在潮上帶,正常海水的Mg/Ca比率約為3∶1到4∶1,由于大氣的蒸發作用在表層沉積物內形成毛細管作用帶,在毛細管壓力的驅動下,正常海水不斷向沉積物內運動。在強烈的蒸發作用下,被吸入的海水使得潮上地帶沉積物中的粒間水或表層水鹽度增大,其Mg/Ca比率可高達到20∶1。這種高鎂的粒間鹽水經常與其中的方解石或文石相接觸,將被方解石和文石交代,即被白云石化(圖4)。

圖4 英東區塊寒武系蒸發泵白云石化作用示意圖Fig.4 Sketch map of the Cambrian evaporation pump dolomitizationin Yingdong area of eastern Tarim basin

在英東區塊內,寒武系粉-微晶白云石主要選擇在原始沉積組構中發育,主要分布在白云巖地層的最上部,且晶間泥質含量較高,鏡下可見其被縫合線、溶蝕作用和多期破裂作用切割改造。這些證據都表明了這類白云石形成時間較早,很可能是準同生期-同生期,所以,本次研究認為蒸發泵白云石化作用模式適用于區內粉-微晶白云石的形成。

3.2 滲透回流白云石化作用

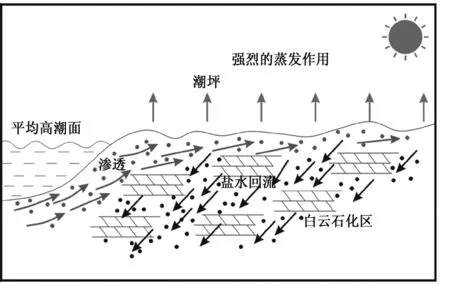

在潮上地帶,高鎂鹽水的“向上”運動,是由于毛細管濃縮作用或蒸發泵作用所產生的高Mg/Ca比率的粒間鹽水,所引起的表層碳酸鈣沉積物的準同生白云化作用。高鎂鹽水的“向下”運動是在潮上地帶形成的高鎂粒間鹽水,產生這種高鎂鹽水的地質條件在當其對表層沉積物的白云化作用完成時仍持續存在,其相對密度較大,多余的高鎂鹽水在地表就必然會在臺地邊緣沿臺地斜坡向下或側向回流(圖5),而在其穿過下伏的碳酸鈣沉積物或石灰巖時,必然會形成白云化作用。

圖5 英東區塊寒武系滲透回流白云石化作用示意圖Fig.5 Sketch map of the Cambrianpenetration reflux dolomitizationin Yingdong area of eastern Tarim basin

在英東區塊內,鏡下觀察到寒武系粉-中晶它形臟白云石也可被縫合線、各期破裂作用和溶蝕作用改造,說明其形成時間較早,亦可能是同生期產物。但其晶粒相對于蒸發泵作用形成的白云石粗大,而經過統計發現此類白云石大都發育在比粉-微晶白云石更深的部位。且其自形程度不好,有序度較低,說明白云石化過程仍是一個快速作用的過程。所以,本次研究認為滲透回流白云石化作用模式適用于區內粉-中晶它形臟白云石的形成。另外,值得注意的是,前期由蒸發泵作用形成的粉-微晶白云石粉,在后期埋藏過程中經過重結晶作用也可能形成粉-中晶白云石。

3.3 淺埋藏白云石化作用

在后期埋藏階段,由于在埋藏環境下成巖流體可能為沉積物中封存于孔隙中的海水,高鎂方解石、文石向低鎂方解石轉換過程中釋放出來的Mg2+進入孔隙水中,在壓實作用驅動下使地層巖石白云石化。粉-細晶較自形白云石可能形成于一個流體性質與正常海水相近或鹽度稍高、埋藏較淺的環境,白云石化可能是一個與滲透回流白云石化相連續的過程。在埋藏環境下,Mg2+流動受一定限制,流動速度慢,優先到裂縫、縫合線以及具有一定孔隙度和滲透率的灰巖地層中發生白云石化作用,因此白云石晶形較好。

英東區塊內,晶粒較粗,自形程度較好,有序度較高,揭示了粉-中晶較自形白云石形成于一個鹽度稍高、埋藏環境較淺的環境,且白云石化作用進行得較為緩慢。所以,本次研究認為淺埋藏白云石化作用模式適用于區內粉-中晶較自形白云石的形成。

3.4 深埋藏白云石化作用

隨著埋深的持續增加,沉積物或沉積巖逐漸脫離近地表環境的影響而進入到深埋藏環境中,孔隙流體化學性質已不再完全受控于地表或近地表過程,而是受控于地下成巖過程,水-巖相互作用已經在很大程度上改變了原有的孔隙流體。深埋藏白云石化作用模式明顯不同于近地表成巖條件下建立的近地表淺埋藏白云石化作用模式,因為白云流體的直接來源不再是蒸發海水或混合水,其中可能包括細粒沉積物中的孔隙水和基底流體、吸附水、地層流體、大氣淡水等;而驅動力也不是簡單的流體密度差,可能包括構造擠壓、地層超壓、水頭壓力、熱對流等驅動機制。

英東區塊內,中-粗晶臟白云石相較于淺埋藏白云石化作用形成的白云石晶粒更為粗大,而經過統計發現此類白云石大都發育在比粉-中晶較自形白云石更深的部位,且在鏡下少見破裂作用和溶蝕作用的改造,說明形成時間晚,埋藏更深。所以,本次研究認為深埋藏白云石化作用模式適用于區內中-粗晶臟白云石的形成。

3.5 熱液白云石化作用

“熱液”這個術語意思就是熱水。White(1957)對于“熱液”的定義:任何比周圍環境明顯更熱(5℃或更多)的與水相關的物質。地下深部來源的富鎂高鹽度熱液流體經過深大斷裂的溝通,沿著斷裂向上運移,這些富鎂的熱液流體在深埋藏的高溫高壓環境下與周圍的灰巖層接觸,將灰巖層中的方解石交代為白云石,在斷裂周圍形成局部的晶粒粗大的熱液白云巖。而且,高溫高壓的深部環境更加促進了這種交代作用的進行。

在英東區塊內,馬鞍狀白云石和中-粗晶較干凈白云石通常分布在裂縫和溶蝕孔洞中,晶粒粗大,晶體表面干凈,且常常有黃鐵礦相伴生,這就證實了這兩類白云石的形成可能與熱液作用相關。而馬鞍狀白云石一般被認為是在熱液地質作用中形成。所以,本次研究認為馬鞍狀白云石和中-粗晶較干凈白云石是深部熱液在流動通道中沉淀形成的,可以用熱液白云石化作用模式來解釋其成因機制。

4 結論

(1)從巖性分布上,其中下寒武統發育有大套泥巖、以白云質泥巖為主;中寒武統發育有大套泥巖、灰質泥巖、泥質灰巖、泥質白云巖;上寒武統主要發育有大套泥晶、粉晶白云巖夾泥質灰巖、泥質白云巖。

(2)通過巖芯和薄片觀察,將區內寒武系白云巖儲層的白云石按晶體大小和自形程度等因素綜合歸納為六種類型,即:①粉-微晶白云石;②粉-中晶它形臟白云石;③粉-中晶較自形白云石;④中-粗晶臟白云石;⑤中-粗晶較干凈白云石;⑥馬鞍狀白云石。

(3)結合礦物學特征和陰極發光分析,認為英東區塊寒武系白云石的成因機制包括:蒸發泵、滲透回流、淺埋藏、深埋藏和熱液白云化作用機制,并且同類白云石往往是多種成因機制疊加的產物。

[1]Zdzislaw,Migaszewshi.白云巖成因詳述[J].圣繼福,譯.國外礦床地質,1990(1):1-8.

[2]胡作維,黃思靜,張 超,等.碳酸鹽白云化作用模式研究進展[J]. 海洋地質前沿,2011,27(10):1-13.

[3]張學豐,胡文瑄.白云巖成因相關問題及主要形成模式[J]. 地質科技情報,2006(5):32-40.

[4]賈承造.中國塔里木盆地構造特征與油氣[M].北京:石油工業出版社,1997:37.

[5]溫聲明,王建忠,王貴重,等. 塔里木盆地火成巖發育特征及對油氣成藏的影響[J].石油地球物理勘探,2005,40(s1):33-39.

[6]楊 鑫,徐旭輝,錢一雄,等.塔里木盆地基底組成的區域差異性探討[J].大地構造與成礦學,2014,38(3):544-556.

[7]胡九珍,冉啟貴,劉樹根,等.塔里木盆地東部地區寒武系-奧陶系沉積相分析[J].巖性油氣藏,2009,21(2):70-75.

[8]盧朝進,田海芹,王 媛,等.塔東地區寒武紀-早奧陶世古地理格局新認識[J].特種油氣藏,2015,22(4):37-41.

[9]Graham R Davies,Langhorne B Smith Jr.Structurally controlled hydrothermaldolomite reservoir facies:An overview[J].AAPG Bulletin,2006,90(11):1641-1690.