基于核心素養論高中政治課堂整體性評價

教育部 《普通高中課程方案》指出:“要建立發展性評價體系,改進校內評價,實行學生學業成績與成長記錄相結合的綜合評價方式,建立教育質量監測機制。”教學評價得當與否直接關系到學生的學業進步和健康發展。2017年,教育部新印發了 《普通高中思想政治課程標準》指出:“思想政治學科核心素養,是學生通過高中思想政治課的學習,獲得具有學科特點的學業成就,是課程育人價值的集中體現,包括政治認同、理性精神、法治意識和公共參與等要素。”圍繞核心素養,課程改革將再次深化,涉及課程結構、教學方式、評價制度等各個方面。

在課堂實踐的評價中,傳統高中思想政治課教學評價出現的問題有:評價內容單一,評價方法單調,評價功能不全,學生的評價主體作用發揮不足。具體表現有:課堂教學評價中忽略學生的個體差異性,課堂教學評價忽略生命的成長與發展,導學案的設計比較粗糙,缺乏學習方法的指導,對課堂教學中的情感方面的評價重視不夠等。在以培養學生核心素養為教學目標的背景下,科學合理地進行學生整體性評價顯得尤為必要。筆者以高中政治課堂為例作如下分析:

一、高中政治課堂整體性評價的內涵

整體性教學評價是以教學目標為依據,按照科學的標準,運用有效的技術手段,對教學過程及結果進行整體性測量,并給予價值判斷的過程。高中政治課堂整體性評價的內涵包括:①優化教師政治教學評價,就是要堅持整體性原則,在進行教學評價時,要對組成教學活動的各方面做多角度,全方位、整體性的評價,而不能以點代面,一概而論。②優化學生政治課學習評價是要著眼于學生全面發展、主動發展,研究學生學業考核評價的目標、內容和方式方法,形成過程與結果相統一、體現學科核心素養目標的發展性評價體系。③優化政治教學過程性評價,要基于生成性原則,建立科學的教學體系,有效評價和衡量教學效果。

二、如何把握高中政治課堂整體性評價

1.處理好教學中過程與結論的關系

在新的 《思想政治課程標準》中 “教學與評價建議”部分指出:評價過程要將過程性評價與終結性評價相結合,著重評估學生解決情景化問題的過程和結果,反映學生所表現出來的思想政治學科核心素養發展水平。教學評價是教學整體設計中的重要一環,是必不可少的一部分,任何教學評價也都是為達成最終的教學目標而服務的。整體性教學評價貫穿于教學過程的始終,所以對教學評價的認識與運用,就必須著眼于教學過程的整體性和教學目標實現的導向性,就必須處理好預設與生成的關系,體現在整體性教學評價中,就是首先處理好過程與結論的關系。

教師備課時要對教材內容進行整體性設計,要從更加宏觀的角度去把握教材,再從細小的基本知識點出發,即通常所講的 “大處著眼,小處著手”。運用綜合思維的方法,整體性設計每個教學環節,要注重教學過程的環環相扣,特別要關注教學環節之間過渡性評價設計,引導學生運用理論聯系實際,發揚理性思考的精神,在師生共同的實踐與探索中尋找科學結論,達成預期的教學目標,做到既關注過程也不忽略結論。

筆者曾聽過一節公開課教學,內容是高中政治必修四中的 “世界是普遍聯系的”,上課老師對教學資源進行了有效的整體性設計,先從全書的角度出發,強調了本課內容在整個馬克思主義哲學體系中的地位和作用,然后運用 “生態瓶”作為導入,一節課圍繞生物的生長條件,到地球生態系統,到人與自然的相處,再引申到我國的生態文明建設,強調了整個世界是一個相互聯系的有機整體。在課堂教學中,老師連續發問: “生態瓶為什么可以長時間保存?” “我們周圍的生物是不是也有類似的情況?” “整個地球是不是也是一個生態瓶?” “我們該如何看待人與自然界的關系?” “你對我國的生態文明建設有什么了解?”整個教學過程中,學生能夠認真思考,積極發言,按照老師的整體性設計,由淺入深,層層遞進逐步了解了聯系的含義和特征,老師在對學生答題評價中,積極引導,予以大力肯定,用 “你回答得真好”“不錯,你的說法很有見解” “還有沒有其他想法”“這個同學的說法有沒有問題” “誰來做一個總結”等即時評價,逐步引導,以整體教學的最終目標為引領,容納學生答題的個性差異,注重最后的結論歸納,讓學生對 “聯系”觀點產生理性、科學的基本規范認知和理解。

2.把握好導向性與開放性的關系

處理好教學過程與結論的關系,會有水到渠成,厚積薄發的效果,但是二者的關系也非直線式、單一式的關系,教學實踐過程中的千變萬化,學生思維的千奇百怪,都要求教師的教學評價不能拘泥于形式,不僵化于結論。尤其是在活動型教學設計中,出現非唯一結論時,就更要求教師認真處理好教師導向性功能與教學開放性效果的關系,無論學生取向求同或者取向求異,都能合理引導,能在把握基本教學目標的基礎之上,善于把握學生思維的閃光點,提升學生學習興趣,培養學生積極探究的科學精神。

在處理導向性和開放性關系時需要教師保持開放的心態,要激發學生思維,讓學生能做到各抒己見,充分表達各自想法,這是一種有統一標準,無標準答案的評價。在基本觀點統一的前提下,采取多種活動方式,鼓勵學生運用相關學科知識和技能,基于不同經驗,不同視角,利用不同素材,表達不同見解、提出不同問題解決方案,達到教學設計的整體性效果。

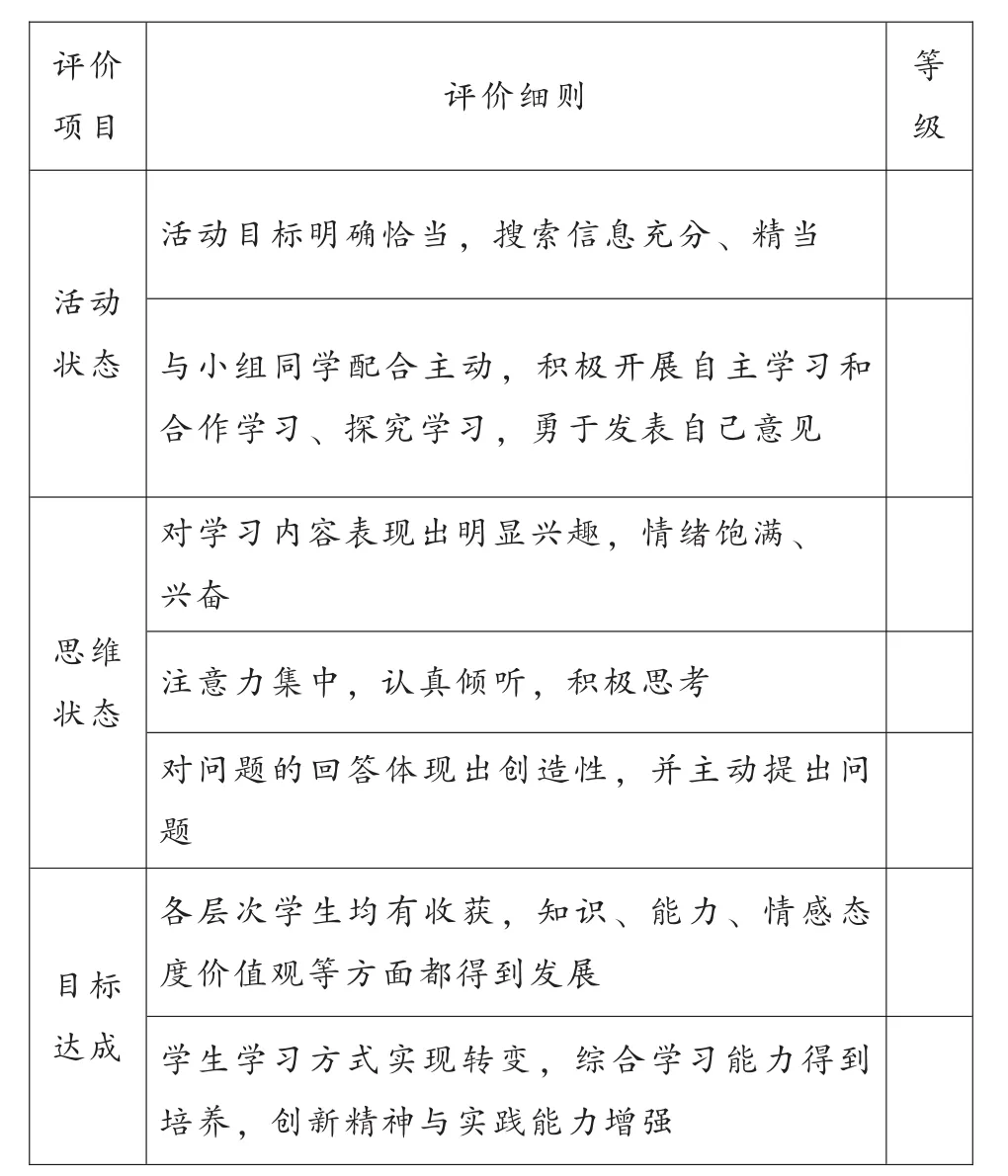

在高中政治 “樹立正確的消費觀”一課教學中,筆者設計了學生探究性教學活動。學生在課前以小組合作的方式進行調查,集中探究問題:①現實生活中有哪些消費行為?它為什么會產生?②你是否認可這些消費行為,為什么?③作為學生,你如何正確對待消費?學生對這類教學活動積極性較高,明確目標后,通過拍照、問卷、走訪、網上答題等各種方式進行調查,再經過小組合作研討觀點,分工制作課件,進行上課展示,出現了各式各樣的研究結果,大大促進了學生對現實的理解和實踐。有的學生分析高收入人群和低收入人群的消費行為,有的分析生產者和消費者不同的沖突觀點,有的分析不同行業消費者心理,等等。根據學生在活動中的表現,教師在教學評價時,就必須注重對不同學生的學習成果進行整體性與個別化相結合的評價,注重導向性與開放性相結合。筆者就根據學生在活動中的表現,制作了整體性教學學生活動評價表 (見表1),既評價學習情況,又引導教學活動過程,培養了學生的公共參與意識。

表1

3.分析思想內涵與辨析形式的關系

《普通高中思想政治課程標準》中指出 “政治學科的教學與評價,必須凸顯價值引領的意義,需要用支撐思想政治學科核心素養的基本觀點統整、統籌學科知識。”高中思想政治課程具有學科內容綜合性、學校德育工作引領性和課程實施的實踐性等特點,基于此,在政治課堂教學中,教學評價要準確把握學生的思想動態,用科學、嚴謹的思辨精神正確引導學生,要遵循意義優先、兼顧形式的原則,注重對教材內容的思想內涵的挖掘,引導學生進行思維辨析,從而讓教學評價更具有說服力和激勵功能。

一位教師是這樣講述 《生活與哲學》中 “真理”一課的:提取一位哲學家的觀點,設計問題讓學生思考。

材料:德國政治哲學家施特勞斯認為: “哲學實際上并不是占有真理而是尋求真理。哲學家與眾不同的特點在于 ‘他知道自己全然無知’;還在于他看到我們在有關最重大的事情上的愚昧無知,從而使他竭盡全力去攫取知識。”請思考:你認為真理是否客觀存在?

對此,需做出思考:真理是客觀的還是主觀的?如果按照教材的意思,這是無須討論的確定無疑的:真理是主觀的,因為 “真理是人們對事物及其發展規律的正確認識”。既然真理是正確認識,認識是主觀的,真理當然也是主觀的。但我們常常說 “客觀真理”,這就是矛盾。現在就把這矛盾擺在學生面前。

通過組織辯論的方式,學生在前期預習的基礎之上一一道出了他們的精彩觀點。

第一,認為真理是客觀存在的一方做出這樣的解釋,如:①真理先于人和人的意識而存在,有沒被發現和被發現之別;②對真理我們的用詞是 “追求”“發現”而不是 “發明”;③科學上的真理都客觀存在;④真理是客觀存在的,只不過是人類提出時間先后問題。就像牛頓三大定律,沒有牛頓,自有后來人提出,等等。

第二,認為真理不是客觀存在,而是主觀地做出這樣的解釋:如:①人出現之后才有真理;②真理是人創造的,可改變的,所以科學上原來是真理的不少被證明是謬誤;③真理是人們認為的,是服從多數人意志的,都承認的就是真理;④真理是人的主觀意識符合客觀,總結出來的,不同場合,真理不同;⑤真理是人們經過實驗和結合自己的經驗提出的。

第三,認為真理是主觀與客觀的結合,如:①真理是建立在客觀基礎之上的,受人的主觀因素影響的;②真理有一定的適用范圍,在這個范圍內是客觀的,出了這個范圍就不是客觀的,如牛頓三大定律,現在已被愛因斯坦相對論和量子力學所代替,高速微觀粒子領域不適用,但在一定范圍內還是真理;③真理是唯一的還是有多個的,如果是唯一的,那就是客觀的,如果是多個的,那就是主觀的,等等。

在教學過程中,教師對每一個學生的表現都提出中肯且鼓勵的評價,用追問來激發學生思維,通過適當地點撥提示,不僅把哲學知識傳授給學生,而更讓他們積極地存在,成為課堂的主體,激發學生像哲學家一樣思考和探索,培養了其理性思考和創新精神等優秀的核心素養,也引導了學生的價值取向,產生了對馬克思主義科學理論潛移默化的認同。

整體性教學評價是一個系統的評價,在實際教學中落地生根,關鍵還要看教師。需要通過教師樹立更加科學的整體性教學觀,從學生成長的角度出發,運用各種手段,準確、恰當、有效地的對學生進行過程性、終極性和生成性評價,需要教師著眼綜合性情境創設,理論聯系實際,創新教學方法,促進學生學科素養的整體提高。

[1]劉嘉.淺析高中政治學科整體性教學對學生核心素養培養的意義[J].學子:理論版,2017,23.

[2]鄭雅靜.基于整體性思維的高中政治課教學設計研究[D].杭州:浙江師范大學,2016.

[3]羅士杰.高中政治有效教學中的提問策略研究[J].吉林教育,2014,(6).