美好生活新需求指數研究報告

■IUD中國領導決策信息中心·大數據戰略重點實驗室

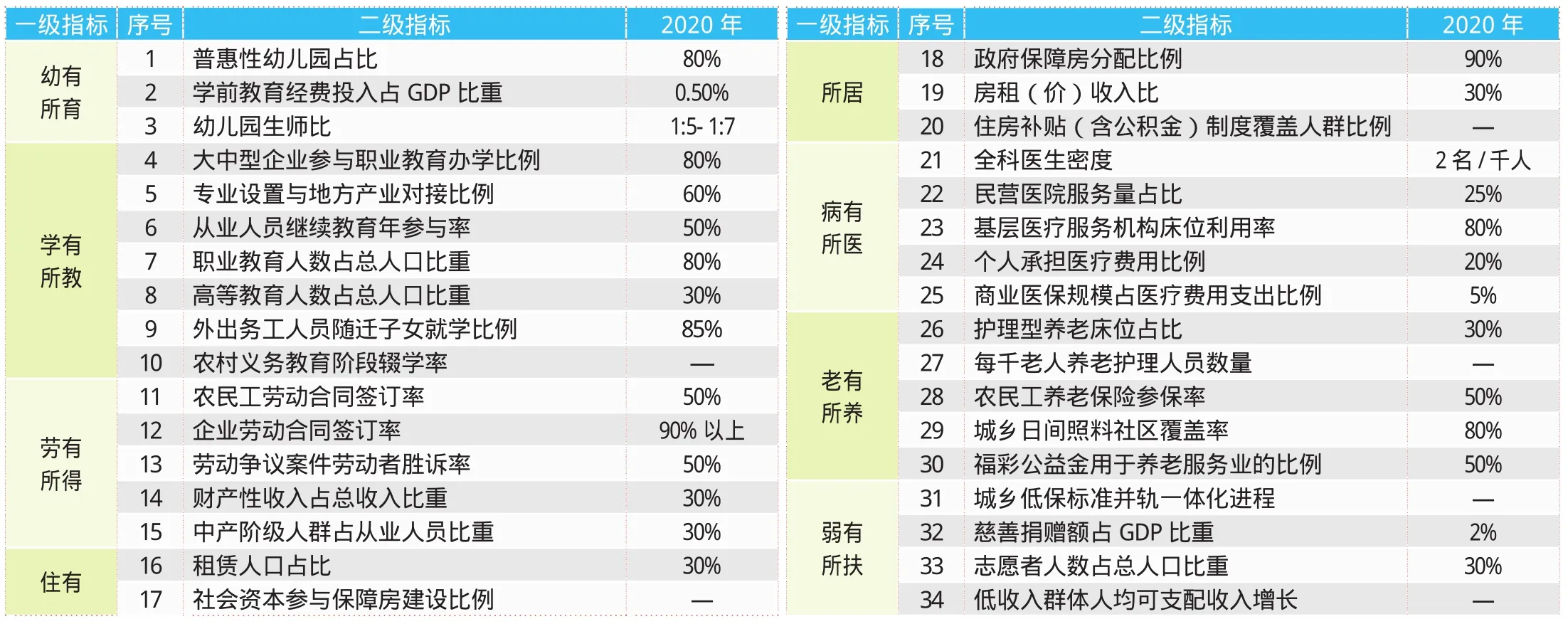

中國特色社會主義進入新時代,我國社會的主要矛盾已經轉化為“人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”。黨的十九大報告提出“幼有所育、學有所教、勞有所得、住有所居、病有所醫、老有所養、弱有所扶”可以視為是一個關于美好生活新需要的完整體系。本文以此為基礎,借鑒國內外評估體系指標,研判我國新時期“美好生活需要與不平衡不充分”之間的社會矛盾,探索研究適合我國國情的 “美好生活新需要”指標體系。

【問題的提出】

1.用哪些指標衡量美好生活需求與“不充分不平衡”之間的矛盾?

2.指標說話——在“不充分”方面的差距體現在哪里;在“不平衡”方面的表現體在哪里?

3.如何用大數據進行指標分析?

美好生活新需求指標體系的設置

對于一個社會來說,影響滿足人民對美好生活需要的因素有很多,但主要是發展不平衡不充分問題。現階段我國發展不平衡不充分表現在很多方面,但人們最關心的就是教育、就業、收入、社保、醫療、養老、居住、環境。而恰恰在這些方面,我們還有很多“操心事、煩心事”。因此,解決不平衡不充分關鍵,首先要準確認識和把握不平衡不充分變化的特點和階段性特征,找準影響不平衡不充分的主要因素。本報告從“幼有所育”到“弱有所扶”七個方面,選擇34項核心指標構建“新需求指數”,結合國內地方優秀成果給出各項指標的發展參照值。

美好生活新需求指數監測指標體系

美好生活“不平衡不充分”的指標分析

不平衡是結構問題,即便有更好的東西存在,其分布也是不平衡的;而不充分是量的問題,是與發達國家的差距、是與“二步走”目標之間的差距。近幾年來,隨著全面深化改革的深入推進,經濟社會各項領域均取得豐碩的成果,但是在新一輪趕超計劃下,美好生活新需要的指標、目標有了新的變化。

幼有所育:推動全面義務教育體系向幼教延伸越來越迫切

不充分:學前教育資源不足、標準化評估缺失等

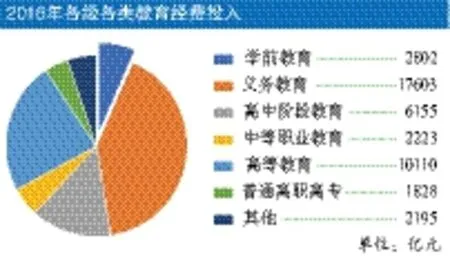

【評估重點——學前教育經費投入不足】2016年,我國學前教育經費投入2802億元,占GDP比重約為3.7%。多年來,我國財政性學前教育支出占財政性教育支出的比例僅在1.2%-1.3%之間徘徊,而發達國家學前教育財政投入占教育財政投入的比例超過10%。

不均衡:辦學質量、財政補貼存在城鄉、公私、區域差異等

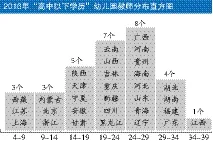

【評估重點——高層次專業幼教師資匱乏】2016年,我國有幼師249.88萬人,按學歷分,高中以下學歷教師占比達到22%,江西、湖北等個別省份超過30%。最為嚴重的是,幼兒園“無證上崗”的情況十分普遍。全國持非幼教教師資格證的占比為17%,無證教師占比則達到22%(農村高達44%)。

學有所教:更加重視和做好職業教育意義重大

不充分:全民學習、終身學習的現代教育體系不完善等

【評估重點——職業教育資源不足】自 2011年起,中等職業學校招生規模逐漸低于普通高中招生規模,至2016年差值超過200萬人,這與“保持普通高中和中等職業教育招生規模大體相當”的目標相背離。同樣自2009年起,高等職業教育專科招生規模較之本科類教育的差值也不斷放大,距離高等職業教育規模占高等教育一半以上的目標存在較大的發展空間。

不均衡:公共教育資源配置不均衡等

【評估重點——高等教育擠占過多資源】2016年,我國高等教育經費投入超萬億元,占教育經費總投入的比重高達24%,是除義務教育階段之外,投入最多的教育領域。2017年,我國在高等教育領域又啟動一項重點建設工程——“雙一流”工程,目前已有43所大學獲得超1100億元的經費補貼。

勞有所得:擴大中等收入群體依然在路上

不充分:中等收入群體發展滯后,財富增收渠道有限等

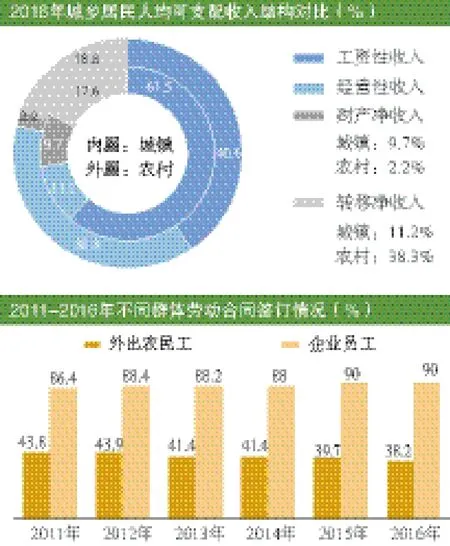

【評估重點——收入及財富的增量渠道有局限】“財產性收入的占比”是衡量一國富裕程度的重要指標, 歐美等發達國家國民可支配收入的40%來自財產性收入,而我國2016年城鎮居民人均可支配收入中,財產性收入占比不足10%,農村居民收入中這一比例僅在2%左右。

不均衡:分配不公、城鄉、地域、階層之間收入增長失調等

【評估重點——勞動權益保障機制不健全】一直以來,農民工勞動合同簽訂率低是不爭的事實,國家統計局發布的《2016年農民工監測調查報告》指出,2016年與雇主或單位簽訂了勞動合同的農民工比重僅為35.1%,其中外出農民工和本地農民工勞動合同簽訂率分別為38.2%和31.4%,同比均呈下降趨勢。

住有所居:落實租購同權任重道遠

不充分:住房租賃市場存在較大供需缺口等

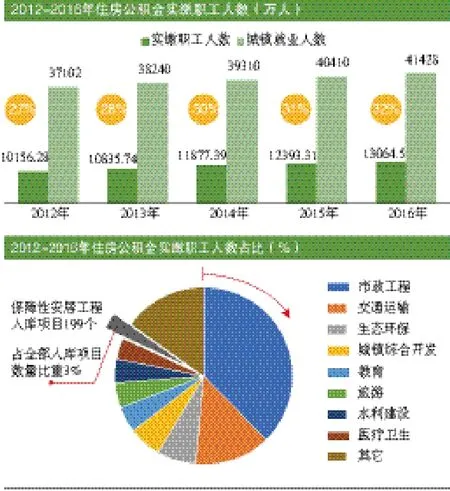

【評估重點——住(租)房補貼制度不完善】《全國住房公積金2016年年度報告》顯示,2016年,住房公積金實繳單位238.25萬個,占當年全部企業法人單位(1461.8萬個)數量比重為6.14%;實繳職工1.31億人,占當年全部就業人員(7.76億人)的比重僅為17%。

不均衡:分布不均衡、分配不均衡等

【評估重點——社會資本參與建設保障房受局限】截至2017年10月31日,“全國PPP綜合信息平臺項目管理庫”顯示,全國共有199個保障性安居工程PPP項目,占入庫項目總數(6806項)的比重僅為3%。

病有所醫:讓家庭醫生制度真正落地

不充分:醫療費用支出占比小、醫療資源總量不足等

【評估重點——醫療費用開支占比較低】2016年,我國的醫療健康開支達到4.63萬億元,占GDP的比重從1978年的3%增長到6.23%。而同期全球醫療健康的開支占GDP的比重已增長到9.9%,其中,美國的醫療健康開支占GDP的比重達到17%,是全球醫療健康開支占比最高的國家。

不均衡:醫療資源城鄉不均、醫療服務供給公私不均等

【評估重點——公立醫院服務占壟斷地位】從我國醫療服務業的結構來看,公立醫院服務量達到醫院總量的89.8%,民營醫院僅占10.6%;公立醫院病床使用率達到93.5%,超過民營醫院30個百分點;86.8%的醫師都在公立醫院執業,只有小部分醫師在民營醫院。根據國家衛生計生委公布的《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015—2020年)》,提出到2020年公立醫院服務量收縮到70%,民營醫院的服務量要達到25%左右。

老有所養:民辦養老機構需要大發展

不充分:養老保障存缺口 養老服務供不應求等

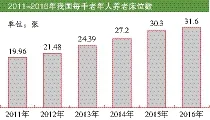

【評估重點——農村養老服務資源整體短缺】截至2015年底,我國約有農村老年人1.24億,約占全國老年人口總數的56%。但目前國內每千名老人擁有養老床位約26張,城市日間照料社區覆蓋率為70%,農村覆蓋率為37%,整體床位缺口高于200萬張,急需補充。

不均衡:養老服務供需錯位 養老金地區差異等

【評估重點——養老金地區之間不平衡】2016年中國基本養老保險基金收入37991億元,支出34004億元,收入大于支出3987億元。但是,分地區看,2016年收不抵支的地區已經增至7個,分別為黑龍江、遼寧、河北、吉林、內蒙古、湖北、青海。其中黑龍江不僅當期收不抵支,且累計結余已穿底,“負債”232億元。

弱有所扶:公益性慈善事業及志愿服務短板需要加快補

不充分:慈善事業不發達、志愿者占比小等

【評估重點——慈善捐贈事業不發達】2016年,我國全年接收國內外款物捐贈共計1392.94億元,占全國GDP的0.19%。而在當年同期,美國慈善捐贈總額約合25706.6億人民幣,占GDP的2.1%。

不均衡:兜底保障與社會服務城鄉不均衡等

【評估重點——城鄉低保標準并軌一體化進程慢】2017年,城鄉最低生活保障標準最高的分別是上海,達到970元/月、11640元/年,標準最低的是新疆、陜西,分別為394.44元/月、3225.72元/年,倍差分別達到2.45倍、3.61倍。2015年,上海率先在全國范圍內實現了城鄉低保標準一體化。兩年多時間,僅有北京、南京、杭州、長沙、廣州、合肥等城市實現城鄉并軌。本報告全文10000字,詳見2018年3月《大參考》(第二期)

2016年企業職工養老保險基金“收不抵支”的省份地區收入支出收-支黑龍江890億元1210億元-320億元遼寧1527億元1781億元-254億元河北911億元1001億元-90億元吉林624億元676億元-52億元內蒙古575億元597億元-22億元湖北1135億元1153億元-18億元青海106億元123億元-17億元

地區城市(元/月)地區農村(元/年)上海970 .00 上海1164 0.00 北京940 .00 北京1109 5.38 天津860 .00 天津1032 0.00 西藏754 .22 浙江7538 .04 浙江678 .59 江蘇7034 .70 廣東669 .95 廣東6282 .36 江蘇641 .16 福建4948 .54