對比分析改良右半結腸切除術和傳統根治術治療結腸癌的效果

李海林

【摘要】目的:對比分析改良右半結腸切除術和傳統根治術治療結腸癌的臨床效果。方法:以2015年11月到2016年11月期間前來我院就診的60例結腸癌患者為研究對象,通過隨機數字表法的形式對60例患者平均分組,即實驗組與對照組,每組均為30例。其中,對照組采用傳統根治術治療方式,實驗組采用改良右半結腸切除術治療方式,對比兩組患者手術各項指標與術后并發癥發生幾率。結果:根據兩組患者臨床治療效果對比分析證實,實驗組手術各項指標均優于對照組,且術后并發癥發生幾率低于對照組,組間比較存在顯著差異性(p<0.05)。結論:改良右半結腸切除術治療結腸癌的效果明顯優于傳統根治術治療,能夠有效地降低術后并發癥的發生幾率,優化臨床治療質量,具有較高的臨床推廣價值。

【關鍵詞】改良右半結腸切除術;傳統根治術;結腸癌;臨床效果;對比

結腸癌屬于消化系統的惡性腫瘤,誘發因素就是纖維素與高脂肪食譜攝入不達標,導致患者時長出現腹脹與消化不良等諸多臨床癥狀,對其生活質量與健康產生了不利的影響[1]。目前階段,結腸癌發病的幾率顯著提高,而臨床治療的主要方式就是手術切除,對癌變細胞與淋巴組織進行全面清除。然而,術后的復發率很高。將改良右半結腸切除術應用于臨床治療結腸癌中,能夠對患者預后加以改善,并使其生存年限延長[2]。為進一步探討改良右半結腸切除術和傳統根治術治療結腸癌的臨床效果,以下將展開臨床治療對比觀察與分析。

1 臨床資料和方法

1.1 臨床資料

于2015年11月到2016年11月期間,我院共收治60例結腸癌患者,采用隨機數字表法的形式將其平均分成實驗組(n=30)和對照組(n=30)。

實驗組:男性18例,女性12例,最大年齡為59歲,最小年齡為45歲,平均年齡(53.34±3.21)歲。

對照組:男性15例,女性15例,最大年齡為58歲,最小年齡為44歲,平均年齡(53.22土3.25)歲。

納入依據:①年齡不低于44歲;②臨床檢查結果與病癥確診標準一致;③患者家屬簽署知情同意書。

排除依據①精神病②肝腎功能障礙③反對此次研究。

對比分析兩組患者性別與年齡臨床資料發現,組間不存在明顯差異,統計學意義不存在(p>0.05),可比性顯著。

1.2 方法

對照組采用傳統根治術治療方式,在患者入院接受治療后要進行常規性的檢查,并且采取必要的術前準備措施。要求患者選擇仰臥位,采用氣管全身插管方式并進行全麻。綜合考慮患者的腫瘤位置與大小,明確手術的切口。在成功切開腹壁以后,要實施常規性探查,并針對腫瘤上下腸管與系膜根部血管實施結扎處理。在此基礎上,要切除腫瘤所屬的系膜與淋巴結,確保能夠端端吻合。

實驗組則采用了改良右半結腸切除術治療方式,術前準備措施與對照組相同。在手術治療的過程中,將患者腹壁切開以后,需在右側旁的中間位置做切口,同時結扎處理橫結腸與回結腸末端,完成系膜間血管的結扎與切開操作,以保證有半結腸分離并且被切除,對周邊的淋巴結進行清掃,進而構建全新的消化道,在完成沖洗以后關腹。

對照組與實驗組術后均采用抗感染治療方式,并對比分析兩組患者的手術各項指標。

1.3 評價指標

比較分析兩組患者手術各項指標與術后并發癥發生幾率。

1.4 統計學分析

此次研究的結腸癌患者所有數據均采用SPSS21.0軟件處理,兩組患者手術各項指標對比通過(均數±標準差)形式表示出來,并行t檢驗,兩組患者術后并發癥發生幾率對比用率(%)的形式表示,行Xz檢驗,將p<0.05作為數值判定標準,對存在的統計學意義進行證明。

2 結果

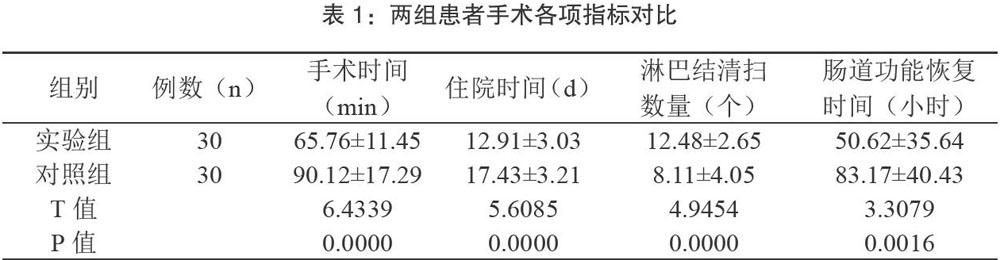

2.1 兩組患者手術各項指標對比

對比分析兩組患者手術各項指標結果發現,實驗組在手術時間、住院時間、淋巴結清掃數量與腸道功能恢復時間指標方面均優于對照組,差異具備統計學研究意義(P<0.05)。

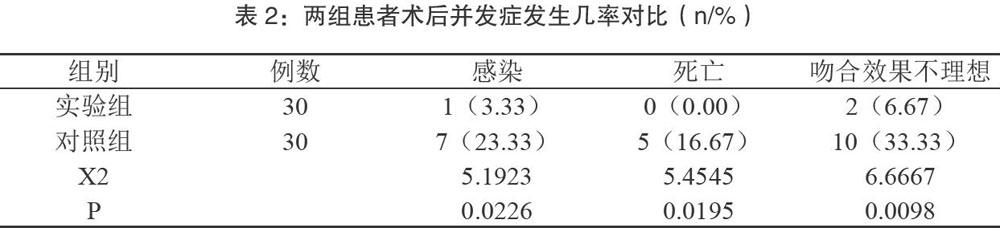

2.2 兩組患者術后并發癥發生幾率對比

根據兩組患者術后并發癥發生幾率對比結果可以證實,實驗組術后并發癥幾率低于對照組,兩組比較存在統計學意義(P<0.05)。

3 討論

結腸癌在國內發病幾率相對較高,且發病誘因與結腸腺瘤、息肉病、慢性炎癥等相關病變存在緊密聯系[3]。此外,如果患者的飲食結構不合理,使其纖維素攝入量不達標,致癌物質量增加,就會滯留在結腸,和黏膜長期接觸。早期結腸癌的表現就是腹脹、消化不良與不適感,隨后出現排便習慣的變化,大便增加且便前會有腹痛感。在此基礎上,結腸癌的后期表現就是全身癥狀明顯,特別是貧血、消瘦或者是浮腫等等[4]。如果有慢性全身性炎癥的反應亦或是梗阻表現,就已經不屬于結腸癌早期。所以說,結腸癌的早期癥狀很容易被忽視,大部分醫生也會出現誤診的情況。在臨床治療結腸癌的過程中,手術治療的方法最常見,然而很容易出現大創口,對腸道功能恢復產生不利的影響。除此之外,患者需要長期住院,花費大量醫療費用,增加患者的治療負擔,術后感染與復發幾率都相對較高。

上世紀八十年代已經有部分學者認為結腸癌手術切除右半腸的時候,應當嚴格按照十二指腸前間隙,從內到外基本原則完成解剖[5]。其中,改良右半結腸切除術就是以傳統手術為基礎進行了改善,并且在清掃淋巴的時候采用順行清掃與逆行清掃的方式。所謂的順行清掃,就是在實踐操作中,手術可以與無瘤技術相互契合,并對結腸癌的轉移可能性加以控制。目前階段,改良右半結腸切除術在臨床治療中的應用愈加普遍,需首先分離血管,并切除所有腫瘤,使得癌細胞擴散與轉移受到遏制[6]。除此之外,切斷血管根部,還能夠規避右側結腸淋巴結與血管并行問題的發生,使得淋巴結轉移的發生幾率下降。在進行改良有半結腸切除術的過程中,應對腫瘤部位淋巴引流區域進行切除,并且根據具體的順序清掃淋巴結。對所需切除腸管進行切除前,需結扎附近血管上下端的部位,以免癌細胞會經由血管而不斷擴散[7]。如果患者有結腸梗阻的情況,應針對結腸展開減壓處理,進而完成手術游離目標。需要注意的是,在進行手術的時候,應對右側輸尿管進行保護,并在完成手術后,使用生理鹽水沖洗腹腔。

根據以上研究結果表明,實驗組采用改良右半結腸切除術治療方式,兩組患者手術各項指標(手術時間、住院時間、淋巴結清掃數量、腸道功能恢復時間)均優于對照組,臨床對比存在統計學差異(p<0.05)。與此同時,實驗組術后并發癥(感染、死亡、吻合效果不理想)發生幾率比對照組低,兩組比較存在統計學意義(P<0.05)。由此可見,在臨床治療結腸癌的過程中,將改良右半結腸切除術應用于其中,能夠進一步提高患者的治療依從性,且臨床治療效果理想,改善了患者的臨床癥狀,使其生存時間得以延長。

綜上所述,較之于傳統根治術,改良右半結腸切除術在治療結腸癌中的運用,使得手術的時間與患者住院時間明顯減少,且患者的術后恢復速度也相對較快,可以將腸系膜內部淋巴結全部清除,一定程度上減少了感染幾率與復發幾率,而且吻合效果不理想的幾率也有所減少,能夠獲得理想的預后效果[8]。所以說,結腸癌治療中引入改良右半結腸切除術具有較大的現實意義,值得推廣與應用。

參考文獻

[1]王獻森,對比分析改良右半結腸切除術和傳統根治術治療結腸癌的臨床效果[J].中國實用醫藥,2015 (09):81-82.

[2]董宇,對比分析改良右半結腸切除術和傳統根治術治療結腸癌的臨床效果[J].中外醫療,2016 (19):75-77.

[3]張紅星,江晨,結腸癌患者采用改良右半結腸切除術治療的臨床分析[J].中國繼續醫學教育,2018 (06):72-73.

[4]王留偉,傳統手術與改良右半結腸切除術治療結腸癌的臨床效果觀察[J].航空航天醫學雜志,2017 (05): 552-553.

[5]雷用釗,尹梅玲,改良右半結腸切除術治療結腸癌的臨床效果觀察[J].中外醫學研究,2017 (09):48-49.

[6]劉會勇,改良右半結腸切除術用于結腸癌患者治療中的臨床效果[J].心理醫生,2016 (29):141-142.

[7]鄭波波,王楠,吳濤等,改良中間入路與傳統中間入路在腹腔鏡右半結腸切除術中的比較研究[J].中華胃腸外科雜志,2015 (08):812-816.

[8]王剛成,韓廣森,劉英俊等,三線分割法行右半結腸癌根治性切除術的臨床療效[J].中華消化外科雜志,2015 (06):452-455.