變電站室外火災自動監測預警系統的應用研究

鄭曉瓊,王鵬輝,戚 矛,柴宏博

(1.國網安徽省電力公司檢修公司,安徽 合肥 230061;2.安徽民生電力發展投資集團公司,安徽 合肥 230061)

0 引言

近年來,變電站室外場所設備電氣故障等引起的火災事故頻發,但由于火災監測與預警措施不完善,很難在火災發生初期及時發現并采取相應的措施進行處理。而電氣設備一旦起火則蔓延很快,且火勢猛烈難以撲滅,不僅會直接燒損大量的一、二次設備,而且會因設備起火、爆炸波及到附近的設備,導致變電站需要很長的時間停電修復,嚴重影響了電網的運行安全。

1 變電站火災監測預警的現狀

目前,國內對變電站(尤其是大型變電站)室外場所的火災監測還沒有十分有效的方法。大空間的火災監測技術是目前變電站室外火災監測的薄弱點。由于火焰燃燒物在空氣中飄散傳播受到凈空高度和場地面積的影響,只有當火災發展到一定的程度時,常規的感煙、感溫探測器才會做出響應,難以有效發揮作用。

由于變電站室外的電氣設備及建筑物、構筑物多,遮擋多、熱源多,若使用森林防火采用的火焰熱輻射探測器進行覆蓋監測,單位面積火災監測的成本將會比森林防火高得多,無法進行實際推廣,且其誤報率居高不下。

鑒于以上原因,現階段變電站缺少有效的針對全站的火災監測與核心數據在線采集的應用系統,一些變電站雖然采用視頻監控技術實現了部分區域設備運行狀態的監視,但是相關數據的實時在線處理與故障識別遠未能達到火災預警的基本要求。

目前,變電站室外火災檢測普遍的應對措施還是采用人員值守看管、人工防火巡視的方法。這種方法原始落后,管理成本高,也不符合變電站無人值守的發展要求。因此,變電站室外火災的自動監測及預警是一個亟需解決的問題。

2 變電站室外火災監測預警系統的作用

為了彌補傳統火災報警設備的不足,研發了變電站室外火災自動監測預警系統,其可以遠程提供實時視頻,使集中管理變為可能。變電站室外火災監測預警系統的作用主要是形成基于特征火焰識別算法的變電站室外火災自動監測預警、巡視分析、綜合聯動的智能消防體系,對變電站室外進行24 h不間斷火情監測預警。該系統可實現5 min巡視1次的極限頻次,不僅能大量節約防火巡視的人力成本,還能提高火災監測與預警的自動化水平,達到“減員增效”的目的,可為“大運行、大檢修”等提供科學直觀、精準智能的運行維護手段,保障電力設備安全可靠運行。同時,該系統可提升變電站防火安全管理、安全運維巡視的精益化、集約化水平,提高運維人員的工作效率,降低變電站室外火災監測成本,是以符合“智慧+”的創新思路強化技防與人防的結合度,創新開發的變電站專用室外煙火識別系統。

3 變電站室外火災監測預警系統的實現

3.1 變電站室外火災監測預警系統的結構

變電站室外火災監測預警系統由前端攝像機、三維實景智能平臺、聲光報警器等組成。前端的攝像機通過可見光攝像頭采集現場實時的視頻流,通過光纖通信鏈路將實時的視頻碼流送至后端的三維實景智能平臺。三維實景智能平臺通過火焰識別算法對實時的視頻碼流進行判斷,判斷前端是否產生火焰;如有則驅動前端的聲光報警器報警,同時在三維平臺以高亮、閃爍等方式體現。系統的網絡拓撲如圖1所示。

圖1 系統的網絡拓撲

3.2 變電站室外火災監測預警系統的實現

3.2.1 實現原理

變電站室外火災監測預警系統的核心技術是“視頻圖像識別”,即對視頻碼流中前一幀與后一幀的圖像(像素)進行比對分析,區分出“前景”和“背景”,經過背景過濾和前景降噪后提取“前景”作為檢測目標。火災的判別依據就是“煙”與“火”。溫度升高至火苗出現前往往會有煙霧產生,因此根據“火焰”與“煙霧”的特征提取算法對來自變電站室外的現場監控視頻碼流進行特征比對,從而實現對監控畫面中的“火焰”與“煙霧”信號的自動捕獲、觸發報警。

3.2.1.1 煙霧的識別

煙霧的靜態、動態特征都和火焰有著明顯的不同,因此可以將其與火焰識別分開處理。煙霧的靜態特征主要在“外形”與“對比度”,在顏色上沒有像火焰樣存在明顯的分布,而且顏色與煙霧的濃度有直接關系。淡淡的煙是半透明的,可以看到其后面的物體;而濃煙是灰黑的,完全擋住了后面的實物。因此,單獨考慮煙霧的顏色無法描述它的特征。然而,無論煙霧濃淡,它都會使后面的實物變得模糊,甚至被完全遮擋。因此,可通過像素的對比度變化來判斷煙霧的有無。煙霧的動態特征在于“擴散”。它具備以下特點:首先,煙霧以擴散的形式變化,可以假想存在1個或幾個煙霧發生點,煙霧圍繞這些點擴散開去;其次,與火焰類似,煙霧的邊界變化存在一個3 Hz的頻率;再次,煙霧的輪廓是清晰畫面與被煙霧模糊畫面的交界;最后,煙霧的運動是連續而且是非剛性的。煙霧與行人、汽車等“前景”運動物體有本質的不同。

3.2.1.2 火焰的識別

火焰有著與眾不同的特征,它的顏色、溫度、形狀以及跳動的形式都可以作為識別的依據。可從火焰的靜態特征和動態特征2方面進行識別。描述火焰顏色的模型有很多,圖2就是其中一種,它可以由RGB空間算子經過簡單比較計算得到。

圖2 火焰顏色分布

由上圖可見,任何RGB圖像中只要滿足R≥G且G>B就可以看作是火焰。

火焰的外形也是用來識別火焰的重要特征。一種模型是采用嵌套式輪廓模型。它默認火焰存在1個或幾個燃燒點,火焰從這些燃燒點一層層地向外擴散,越到外層的地方其形狀的可變度越大,而且是連續的。圖3(a)展示了1個燃燒點的火焰模型,它由3層火焰輪廓組成,對于其右側圖3(b)中的火焰經過該模型捕捉得到圖3(c)的結果。

圖3 嵌套式輪廓火焰識別模型

火焰的動態特征是“頻率”。火焰是動態跳躍的,或者說是移動變化的。經研究發現,火焰的外焰部分的運動存在一定頻率。從圖4中實線標出的火焰外焰部分來看,這些像素點在經歷著有火焰和無火焰2種狀態的切換,這個切換的頻率經過測算是10 Hz。因此,通過捕捉這個10 Hz的特征可以進一步確認是否有火焰存在。

圖4 火焰動態特征識別

除此之外,火焰的運動是有能量變化的。燃燒的物理變化和化學變化造成了火焰能量的不均衡分布,這點可以作為區分火焰與其他顏色相似運動物體的特征。如運動著的人所著紅色衣服的能量分布是均勻的(顯示為均一灰色,沒有亮暗變化)。與之對比,火焰的能量變化就顯得非常不均勻,在能量分布圖上看得到明顯的亮暗變化。

3.2.2 實現步驟

通過對電力與防火相關的國家技術標準的研究,發現針對變電站室外防火安全的部署應從防火區域規劃開始,將防火目標按輕重緩急逐層分解,有針對性地開展該區域的火災監測。

第1步:針對每個變電站的室外環境劃分報警區域,將火災警戒范圍按防火分區劃分管控單元是非常合理的劃分標準。

第2步:在報警區域內劃分探測區域,將報警區域按探測火災的部位劃分重點監控單元,單個探測區域在500 m2面積以內較為理想。

第3步:監測對象分級,根據使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度等進行綜合分級(一般分為特級、1級、2級3個層次)

第4步:根據前3步的逐層分解,在最小監測單位中結合變電站視頻監控攝像機的機位情況、攝像機性能參數(特別是鏡頭參數、變倍能力)計算每個火災監測點的保護面積和保護半徑。每個預設位停留時間(即探測時間)是個可調參數,需要根據現場實際進行試錯迭代,求取最佳經驗值。

3.3 變電站室外火災監測預警系統的實際應用

該變電站室外火災監測預警系統在某500 kV變電站得到實際應用。

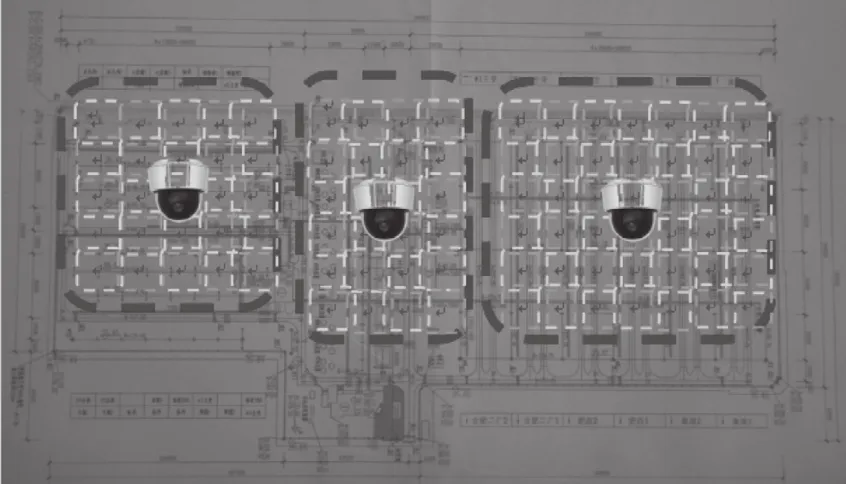

首先,在室外場地上選址部署3臺高清高速球形攝像機,分別監測500 kV側草坪、220 kV側草坪和35 kV側草坪3塊報警區域(見圖5中的虛線框);然后,將攝像機的每個預設位對應一片探測區域(見圖5中的小方格)。單個標準片區為一個監控單元,可進行優化;某些片區可以根據現場實際評估取消,也可以根據監測對象分級權重增加重疊或減小片區面積。

圖5 變電站室外火災監測預警系統探測區域劃分

另外,由于三維實景點云平臺是基于精確空間坐標的現場真實全景還原,變電站室外設備的大小、距離、空間遮擋,以及選取進行火災監測的攝像機景深、焦距、俯仰角度、視野及視場面積、預置位參數,都可以在其三維實景點云平臺上進行精確現場評估,不需要各個相關部門到現場去實地勘察和協調討論。選擇在三維實景點云平臺中進行方案預演,將大大提高效率,增加安全系數。三維實景點云平臺如圖6所示。

圖6 三維實景點云平臺圖像

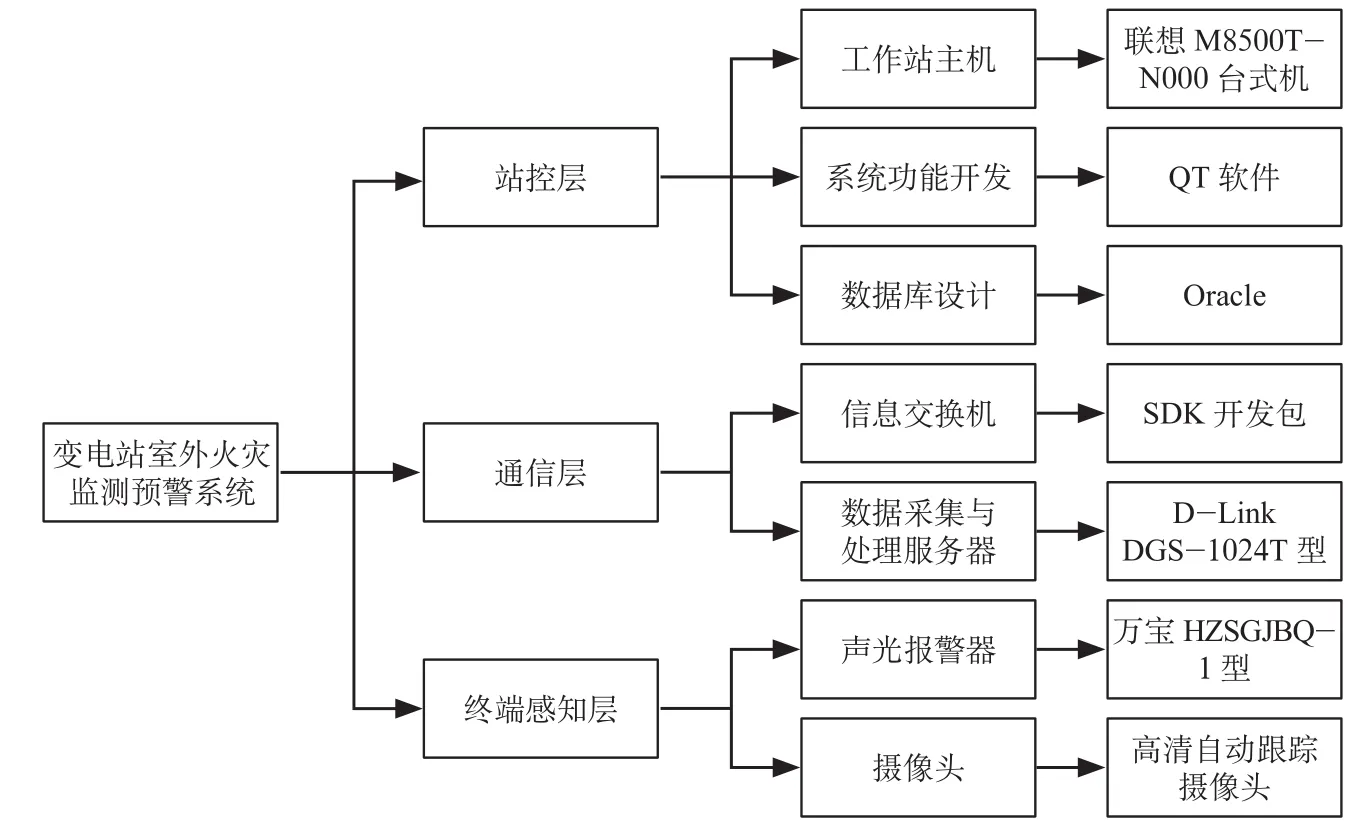

系統現場設備結構布置如圖7所示。變電站室外火災監測預警系統的配置如圖8所示。

3.4 變電站室外火災監測預警系統的算法實現

該系統對煙火算法實現的初步設計是:算法能夠常駐服務器程序,對各路上傳的視頻碼流進行火焰識別和智能分析。后續拓展高級進階設計是:算法能夠植入各類智能網絡攝像機中,進行前端識別,減小視頻傳輸的帶寬壓力。

通過視頻分析進行火災自動監測與預警,火災(煙火)檢測算法是核心。初步研究,大致可分為5類子算法,如表1所示。

圖7 系統現場設備結構布置

圖8 變電站室外火災監測預警系統配置

類1—4中,每個子算法都是在攝像頭的可視范圍內單獨監測煙火的存在情況,并最終由類5的自適應子算法進行過濾、加權和決策。類1—4的初始權值從實際火災視頻中得到,在初始建立時誤差值被定義為各子算法組成值與人工判別的決定值之間過量差值。火災自動監測及預警系統被設計為人機交互和自學習相結合的智能系統,通過向人工判別發出請求以證實是否發出火災警報的方式,使本系統的實際使用人員參與學習的過程。

表1 火災檢測算法分類

算法流程如圖9所示。

圖9 系統算法流程

4 創新點及問題改進

4.1 系統創新點

4.1.1 數字信號處理

利用視頻碼流分析的基本過程是,把圖像信號變成便于計算機處理的數字信號,去除干擾、噪聲及差異;將原始信號變成適合于計算機進行特征提

取的形式。

4.1.2 多特征提取降低誤判

研發基于視頻特征檢測的火災(火焰與煙霧)識別算法,提取火災圖像中可疑目標區域的面積序列的自相關函數、狄度均值序列的方差、圓形性序列的均值和自相關函數、質心的移動距離5個視頻特征,并通過統計模式技術設計貝葉斯分類器識別火災火焰,同時排除孤立亮點、受控火焰、手電筒和移動打火機等干擾。

4.1.3 在火災發生初期就實現智能預警

早期的火災火焰是不穩定的,不同時刻火焰的形狀、面積和輻射強度等都在變化,抓住火災火焰的這些特點可以為火災預判打下良好的基礎。通過火災(火焰和煙霧)的動態特征分析(包括面積變化、邊緣變化、形體變化、閃動規律、分層變化、整體移動),增強并實現火災(火焰和煙霧)的智能預判能力。

4.2 系統存在的問題及改進措施

夜間環境光較弱,會對火災監測攝像機視頻圖像有一定的影響,因此要加配燈光(夜間補光)。另外夜間有補光區域和無光照區域、補光位置(應避免迎面直射補光)以及檢測區域中夾雜明亮面和暗面的“陰陽臉”現象等光線因素對煙火檢測算法判別或許會產生較大誤差,有待進一步改進算法在計算時進行補償,以實現自動判別。

5 結束語

變電站室外火災自動監測預警系統的應用,實現了對變電站室外較大區域內火災的自動監測預警,杜絕了因火災未及時發現而引起變電站內發生大范圍火災事故,甚至造成系統大面積停電情況的可能。同時,該系統的應用還減輕了運維人員的工作負擔,提高了運維人員的工作效率,為變電站的安全穩定運行提供了技術支撐,為超高壓電網無人值守變電站的推廣打下了堅實基礎,滿足了現階段變電站發展需求,具有良好的經濟和社會效益。

1 金華彪.基于數字圖像處理的火災探測技術[J].消防科學與技術, 2002,21(3):46-47.

2 董 華,程曉舫,范維澄.一種早期火災圖像監測技術的應用與比較[J].光學技術,1997,5(5):51-53.

3 張 靜,王宏剛,王涌天,等.一種邊緣提取的圖像分割方法[J].光學技術,2001,27(5):424-426.

4 林 衡,吳振國,唐志堅.在線監測技術在預防電力電纜火災中的應用[J].電力安全技術,2011,13(10):57-59.

5 耿克山,張城瑋.基于紅外檢測技術的變壓器火災報警系統研究[J].電力安全技術,2012,14(6):37-40.