饒宗頤:沒有孤獨不能做學問

艾江濤

2018年2月6日,101歲的國學大師饒宗頤在香港辭世。回顧他的學術人生,正如他自己所言:“我這一生好像是漫漫路途上求索的苦行僧,一輩子在苦旅中折磨自己,沒有人知道我的大部分時間是在寂寞中度過的,我把研究學問當作生活一個部分,才能臻于庖丁解牛、目無全牛的化境。”

“搞七搞八”做學問

1994年,剛在華東師范大學中文系留校任教不久的胡曉明,得到香港一個基金會支持,前往香港中文大學文化研究所做一個口述項目。口述對象是國學大師饒宗頤。胡曉明向我回憶,當他拿到申請表格時,馬上想到在文史方面可寫的兩個人,一是金庸,一是饒宗頤,相比大家耳熟能詳的金庸,饒宗頤無疑更具解讀空間。

在前往香港之前,胡曉明已經讀了出版不久的《梵學集》《選堂文史論苑》等書,了解到饒宗頤在海外漢學與敦煌學等領域的學術史貢獻。見面以后,饒宗頤與想象中完全不同。“一個絮絮叨叨的老頭,滔滔不絕,信息量很大,但是很親切,如坐春風。”胡曉明說。

接下來三個月,胡曉明一共做了15次訪談,見面的地點有時在中大文化所的咖啡室,有時在范克廉餐廳,有時則在饒宗頤位于跑馬地山村道風輝閣的家中。就這樣,一部六萬多字的《饒宗頤學記》被整理出來,并經饒的推薦得以出版。

國學大師饒宗頤(1917~ 2018)?

回想起那段經歷,胡曉明記憶最深的是饒宗頤治學的日常狀態:“他家里有好幾張桌子,每張桌子上都攤開不同的稿件,甚至有張桌子上面放著繪畫的工具,高興了去這張桌子畫兩筆,一個靈感來了到另外一張桌子寫一段文字,又想到另外一個問題,就再到另一張桌子上寫一段文字學的東西。”

與一般學者不同,饒宗頤完全按照自己的興趣,在不同領域間自由出入,互為啟發。這種“文史哲不分”的傳統治學特點,顯然與饒宗頤自學成才的經歷密不可分。

1917年,饒宗頤出生于廣東潮州的書香巨富門第。饒家世代經商,是擁有數家錢莊的潮州首富。他父親饒鍔不僅是成功的商人,還是當地知名的考據學家,在家鄉修建的藏書樓“天嘯樓”,便收集了10萬多卷圖書。在晚年,饒宗頤回憶少年時的自己:“我小時候,只是成天沉浸在書籍古畫之中,幾乎可以一個人一整天待在書樓畫室里。但我從未感到孤獨過。我的這種氣質自小時就很明顯,就是不管外面的世界、人家的事情,只做自己的事情,而且全神貫注地做好。”正是在這樣的氛圍中,饒宗頤不但博覽群書,而且在父親的指導下,學習填詞,學習古詩、駢文、散文等各種文體,后來還拜入海上畫派大師任伯年的弟子楊軾門下學畫,從而打下一生學問與藝術的根基。

13歲時,饒宗頤考入廣東省立金山中學,一年后便輟學回家自修,因為他覺得學校里教的東西太淺,根本滿足不了他。15歲那年,父親饒鍔去世,他接續父親工作續寫完成《潮州藝文志》,連續發表在廣州《嶺南學報》上,聲名漸起,很快便被推薦進入廣東通志館,專職藝文纂修。1938年,21歲的他又被舉薦為中山大學研究員。

2008年,饒宗頤(右)在北京看望病中的季羨林。兩人以“南饒北季”并稱,季羨林也是較早向大陸介紹饒宗頤學術的學者之一

“他的整個學術還是原原本本去發現探索古書里面中國古典的真相,還原中國的歷史。他沒有‘五四那種對儒家、對中國文化的批判性思維。他很尊重古義,當然也因為他沒有受到新文化的影響,更沒有受到大陸意識形態的影響。”胡曉明說。談及這點,便無法繞過香港對饒宗頤學術人生的影響。饒宗頤習慣將香港比作建安時代的荊州,多次談到其在學術上的重要影響:“三四十年代的前期,一些共產黨人避國民黨,來香港;后來避共產黨的人也留在香港做他們的事情。這里是個避風港。香港有這么幾年的安定,離開政治和時代的風暴,很重要。”

1938年,日軍大舉侵華,中山大學遷往云南澄江。途中,饒宗頤因病滯留香港,并在那兒一直待到1942年香港淪陷。在那幾年里,饒宗頤主要做了幾件事情:幫著名出版家王云五編寫《中山大辭典》,幫他弄查甲骨文金文的八角號碼;幫著名書畫家、收藏家葉恭綽編《全清詞鈔》,查閱大量經史書籍、詞學藏書,為他日后的甲骨文、敦煌學和詞學研究,打下堅實的基礎。1949年,饒宗頤第二次來到香港,并從此扎根于此,香港也由此成為他的治學福地。

饒宗頤少年時代自由讀書寫作的習慣,在香港相對自由的學術環境中得以延續。胡曉明至今記得,在香港中文大學文化研究所的咖啡室里,望著窗外常青的山光樹色,饒宗頤對他說:“香港是一個破了model(模子)的世界。你還沒有活動就給你限定了,這種model,作為管理是比較方便,但對于人的天性、興趣的發展,我就不敢說好了。所以我是一個不能進入model的人。我這個人非要搞七搞八,因為我有這個能力。”

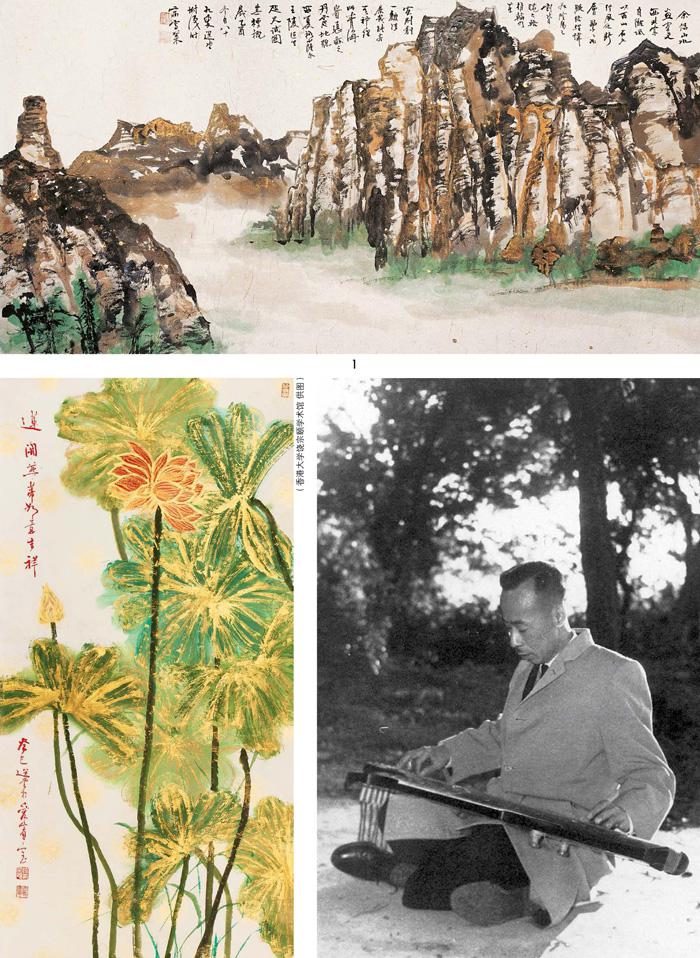

1.饒宗頤作品《西夏舊域》 2.饒宗頤作品《并蒂蓮》 3.上世紀60年代,饒宗頤于香港郊外彈奏古琴

“三重證據”證古史

晚年,饒宗頤將自己畢生學問總結為八大門類,分別是敦煌學、甲骨學、詞學、史學、目錄學、楚辭學、考古學金石學、書畫。因為學問遍涉諸多門類,難以將他真正歸屬于哪家,饒宗頤自己也詼諧地說過:“我是一個無‘家可歸的游子。”

在大陸學界,與饒宗頤并稱“南饒北季”的季羨林是較早介紹饒宗頤學問的學者。1984年,在《饒宗頤史學論著選》序言中,季羨林便提到,應站在百余年來學術轉變的大潮流中來看待饒宗頤的學問:“近百年以來在中國學術史上,是一個空前的大轉變時期,一個空前大繁榮時期,處在這個偉大歷史時期的學者們,并不是每一個人都意識到這種情況,也并不是每一個都投身于其中,有的學者仍然像過去一樣對新時代特點視而不見,墨守成規,因循守舊,結果是建樹甚微。而有的學者則能利用新資料探討新問題,結果收獲甚多。”饒宗頤無疑屬于后者,季羨林借用陳寅恪說過的佛教術語,認為他像王國維、陳垣、陳寅恪等人一樣,是在學術潮流中獲得預流果(借用佛教初果之名,治學之士,得預于此潮流者,謂之預流)的一位學者。

伴隨著新的材料與新的問題,一時代有一時代之學術。1920年代,王國維將19世紀末20世紀初發現的甲骨文、西域木簡、敦煌文書和清代內閣大庫文書檔案稱為“四大發現”,由此引發一個新的“發現時代”的學術潮流。1949年之后,由于地利之便,饒宗頤很早便處身于這一學術潮流之中。

早在40年代初葉恭綽那里,饒宗頤就看了幾千份敦煌卷子,很早便意識到敦煌學的重要性。后來,在之前資助他編《潮州志》的旅港潮商方繼仁的幫助下,他成為遠東除日本人外最早擁有英國關于敦煌書卷縮微膠卷的人。1954年去日本,饒宗頤在吉川幸次郎的幫助下,又看了很多經卷,開始注意到敦煌文獻中的經部。1956年、1964年饒宗頤兩次訪學法國,得以遍覽歐洲所藏敦煌書卷,陸續出版《敦煌本老子想爾注校箋》《敦煌曲》《敦煌白畫》等涉及早期道家、敦煌曲子詞、敦煌白畫諸多領域的著作。

饒宗頤對甲骨文的研究開始更早。他在自述中說:“1952年以前,我主要搞甲骨文,沒有回汕頭,重點搞古代的東西,一直到今天興趣不變,覺得應該搞甲骨文,因為殷代的東西太重要了。”每去一個地方,饒宗頤都會格外留意與甲骨相關的資料。1954年,饒宗頤利用日本之行遍覽京都大學與東京其他機構保存的幾千片甲骨,編著《日本所見甲骨錄》;以后又陸續出版《巴黎所見甲骨錄》《歐美亞所見甲骨文錄存》等書。1959年,饒宗頤窮10年之力,寫出《殷代貞卜人物通考》,以占卜人物為綱,將占卜大事融會貫通,全面展現殷代歷史的面貌。因為這本書,他在1962年被法蘭西漢學院授予“儒蓮漢學家”。

只是,在與海外學界隔絕的“文革”期間,內地學者并不容易看到饒宗頤的相關著作。甲骨文專家、清華大學出土文獻研究與保護中心研究員沈建華向我回憶,那時她只在重要甲骨目錄上看到列在《殷墟卜辭綜類》參考書目中的《殷代貞卜人物通考》,而她父親,時任上海博物館館長的沈之瑜,則不止一次對她談起這本書的重要性。

沈建華走上甲骨文研究之路多少有些意外。1968年,她在剛結束政治隔離審查回家的父親的指導下,開始抄寫陳夢家的《殷墟卜辭綜述》、日人島邦男的《殷墟卜辭綜類》等書。她父親藏有不少甲骨文的線裝書,就這樣,沈建華就像幼童看圖識字一樣,在父親的指引下對早期甲骨文研究建立起基本認識。只是她當時并沒有想到,她以后會因一本《甲骨文通檢》與饒宗頤建立起長達17年的聯系。

“文革”結束后,隨著《甲骨文合集》與海外所藏甲骨文著書的陸續出版,以及后來小屯南地甲骨的發現,80年代成為內地學界甲骨文研究的黃金時代。在1981年9月的山西太原古文字會上,沈建華第一次見到饒宗頤。當這位穿著一身深色西裝、享譽國際的著名學者出現在她眼前時,她還多少有些拘謹,可當對方帶著微笑問她“你是與周鴻翔合作寫《商代雨量分析》的沈建華嗎?去年我在夏威夷商周國際研討會上看過你的論文。你現在做什么甲骨研究?”時,她馬上放松了下來。一年多后,經饒宗頤推薦,沈建華應邀到香港中文大學訪學一年。饒宗頤向沈建華建議做一個“多快好省”不同于國內版的甲骨整理項目。幾經權衡,沈建華打算做一個甲骨文分類詞匯索引,將已出版的卜辭分類抄出匯集,供不同專業學者使用,這一方案得到饒宗頤贊同。只是沒有想到,這本《甲骨文通檢》,從1983年啟動,直至1999年才出齊五冊,其間圍繞這本書,饒宗頤與沈建華、沈之瑜通信長達17年。

饒宗頤的學術領域雖極為博大,但追索起來,史學仍是其基本路徑,正如他的學術隨筆《文化之旅》封面所摘引的一段話:“觀世如史,保持著‘超于象外的心態,從高處向下看,不局促于一草一木,四維空間,還有上下。”饒宗頤在王國維“二重證據法”的基礎上,提出“三重證據法”——將田野考古、文學記載和文物研究三方面結合起來還原歷史真貌的古史研究方法。

80年代,三星堆商文化遺址在四川出土后引發世人關注。1992年在編《甲骨文通檢》第二分冊地名時,饒宗頤就根據三星堆大量出土文物,考證武丁時期甲骨文中頻見的“邛方”,屬蜀地崛江上游山地區域的一個部族,是殷時商王朝的勁敵, 并以此為線索花三年時間完成《三星堆文化與殷代西南地理》一書,成為以“三重證據法”做學問的范例。

近30年來對地下簡帛佚籍的不斷發現,尤其是近年郭店、上博楚簡的公布所帶來的震撼,沈建華回憶,從未見過饒宗頤那樣豪情激奮:“我們要實事求是,認真去認識歷史,今天豐富的三重資料提供的寶貴記錄,使我們如走在山道上應接不暇,好像面對滿漢筵席讓我們好好品嘗,時代要求我們去辨味,去咀嚼。我們現在所見到的東西——古史文物,已經超過束皙時代汲冢所出的若干倍。古史的重建運動,正在等候我們參加,新的成果正等待我們去共同努力。揭諦(go)! 揭諦(go)!莎婆訶!”

漫漫路途上的苦行僧

1997年,在香港回歸之際接受采訪時,面對記者“有人說有饒先生在香港,就沒人敢說香港是文化沙漠,您對這句話怎么看?”的提問,80歲的饒宗頤回答:“就算是沙漠,里頭有綠洲,我不是沙漠里頭的綠洲嗎?我自己不敢說,我自己相信我自己這個世界,我個人的綠洲,所以就說有沙漠也沒有問題。這句話是一些人挖苦香港,香港是不是真的沙漠?文化的意義也很廣大,是不是?沒有文化哪里有今天的香港,這么燦爛的香港?”

在車水馬龍的香港建立個人的文化綠洲,需要足夠的定力與耐力,這也是饒宗頤經常講的一句話:“我認為沒有孤獨不能做學問。我令我自己有個天地。”這種孤獨的追求,固然有環境的影響,更多仍是他個人的志向所系。

在胡曉明所整理的學述(后在《饒宗頤學記》基礎上整理而成)中,饒宗頤談到自己年輕時喜歡讀《后漢書·獨行傳》,追慕先賢們獨立的人格。雖然他承認成就一番大學問往往需要外在條件,很多大學者如錢穆、余英時都走了一條“先有人事關系,然后再做事情”的路,但他始終不肯走這條路,始終不沾政治,因為覺得“政治非常復雜,也不一定太干凈”。

饒宗頤諳熟佛教,在他看來,王國維只學到沈增植的考據部分,沒有學到義理部分,非常可惜。他說:“王國維如果懂得佛學,他就不會死,他就不會那么介執,沾沾于‘南書房行走這樣一層同清室的關系。他實際上是殉清,但是皇室那些人不死,他卻死了。”也正因此,沈建華一度以為饒宗頤是一個虔誠的佛教徒。她當年剛到香港的第一個周六中午,饒宗頤請她和家人喝茶,沈建華問饒先生:“您至今為什么不信一門宗教?”饒宗頤回答道:“我不想受某一教門控制。其實對佛教的研究目的不但是探尋歷史文化問題,還使人學到許多東西,受用不盡。我始終不信教,不受戒,避免教團組織的羈絆,我爭取以在宗教氛圍中‘能入‘能出為精神滿足。須知無法而法乃是至法。”那天的談話給沈建華留下了深刻的印象。她后來讀了饒宗頤為日人池田大作《我的尊釋觀》所寫的序言,領悟到了饒宗頤所說“無法而法乃為至法”的真切道理,如果沒有這份瀟灑的心情,很難在學問中得到真的“自在”。

那份寂寞之中的學術甘苦,正像饒宗頤自己所說:“我這一生好像是漫漫路途上求索的苦行僧,一輩子在苦旅中折磨自己,沒有人知道我的大部分時間是在寂寞中度過的,我把研究學問當作生活一個部分,才能臻于庖丁解牛、目無全牛的化境。”

24年前的一個冬日,胡曉明陪饒宗頤一起從香港中文大學中國文化研究所出來,乘地鐵再轉乘出租車,一起回到他山村道風輝閣的家中,參觀他書房中的巨幅山水畫。其中一幅《雪山行》至今令胡曉明難忘,畫面上,漫天風雪中,一個牽著駱駝的旅人,正在寂寞而堅定地行走著。饒宗頤指著那人對他說:“那就是我。”