磁共振彌散加權成像技術在診斷短暫性腦缺血發作方面的價值

趙愛民

(文安縣醫院,河北 廊坊 065800)

短暫性腦缺血發作是指由于患者的頸動脈或椎-基底動脈發生短暫性的供血不足,致使其出現突發性、短暫性和可逆性神經功能障礙的一種腦血管疾病[1]。該病患者可在改變體位、進行劇烈運動及頸部突然轉動等情況下發病。該病患者的臨床癥狀主要是出現短暫性的語言、意識及運動障礙。過去,臨床上主要采用常規的磁共振檢查診斷該病,但效果一般[2]。近年來,臨床上廣泛應用磁共振彌散加權成像技術診斷該病,顯現出良好的效果。在本文中,筆者主要研究磁共振彌散加權成像技術在診斷短暫性腦缺血發作方面的價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

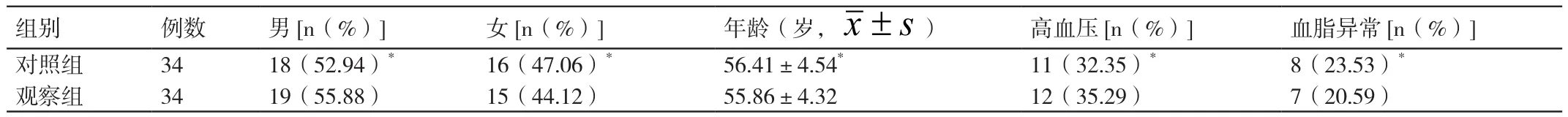

本文的研究對象是2014年12月至2016年12月期間文安縣醫院收治的68例短暫性腦缺血發作患者。這68例患者的病情均經綜合檢查得到確診,且均自愿參與本研究。將這68例患者隨機分為對照組(n=34)和觀察組(n=34)。在對照組患者中,有男性患者18例,女例患者16例;其年齡為32~75歲,平均年齡為(56.41±4.54)歲;其中,有合并高血壓的患者11例,合并血脂異常的患者有8例。在觀察組患者中,有男性患者19例,女例患者15例;其年齡為33~74歲,平均年齡為(55.86±4.32)歲;其中,有合并高血壓的患者12例,合并血脂異常的患者有7例。兩組患者的一般資料相比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。詳見表1。

表1 兩組患者一般資料的比較

1.2 方法

用磁共振彌散加權成像技術對觀察組患者的病情進行診斷,方法是:用TOSHIBA 1.5T型超導磁共振成像設備對患者進行檢查。掃描的序列為DWI序列,在X、Y、Z空間軸上建立彌散加權梯度場。掃描的矩陣為128×128,重建矩陣為128×128,成像的時間為55 s,掃描的范圍包括患者的腦干及整個大腦和小腦。掃描結束后,用檢查系統自帶的軟件得出ADC圖像[3]。用常規的磁共振檢查對對照組患者的病情進行診斷,方法是:用TOSHIBA 1.5T型超導磁共振成像設備對患者進行檢查。掃描的序列為矢狀面的T1WI序列和橫斷面的T1WI序列,回波時間(TE)為4 ms,重復時間(TR)為 10 ms,層厚為3.5 mm,共掃描16個層面,掃描的范圍包括患者的腦干及整個大腦和小腦。檢查完畢后,由兩名經驗豐富的影像科醫師共同閱片。

1.3 觀察指標

觀察并比較兩組患者病情診斷的準確率和漏診率。

1.4 統計學方法

用SPSS22.0軟件對本研究中的數據進行處理,計數資料用%表示,用X2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

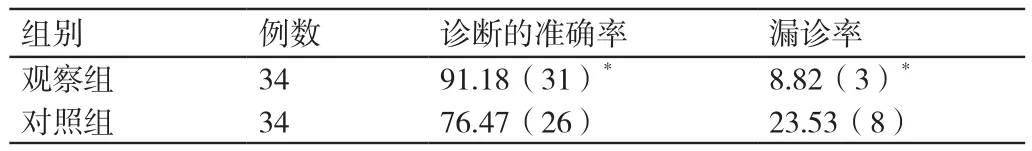

觀察組患者病情診斷的準確率高于對照組患者(P<0.05),其病情的漏診率低于對照組患者(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者病情診斷的準確率及漏診率的比較[%(n)]

3 討論

短暫性腦缺血發作是臨床上常見的腦血管疾病。該病主要是由于大腦局部出現暫時性的血液供應不足所致[4]。有調查數據顯示,近年來,該病在我國的發病率呈逐年上升的趨勢。臨床研究表明,雖然大部分短暫性腦缺血發作患者的病情可在發病后的30min內完全緩解,但該病極易反復發作,且易誘發腦卒中。因此,臨床上應及時對該病患者的病情進行診斷和治療。過去,臨床上主要采用常規的磁共振檢查診斷該病,但診斷的準確率不高。近年來,隨著我國影像學診斷技術的發展,臨床上用磁共振彌散加權成像技術診斷該病,取得了良好的效果。有學者指出,用磁共振彌散加權成像技術對短暫性腦缺血發作患者的病情進行診斷,能觀察到其顱內分子的彌散運動,準確地判斷其腦血管內是否存在細胞毒性和血管源性水腫,同時還能發現其顱內短暫性的缺血病灶[5]。

本研究的結果顯示,觀察組患者病情診斷的準確率高于對照組患者(P<0.05),其病情的漏診率低于對照組患者(P<0.05)。可見,用磁共振彌散加權成像技術診斷短暫性腦缺血發作的準確率較高,漏診率較低。

[1]劉宏順,張春良,顧瑩輝.磁共振彌散加權成像在短暫性腦缺血發作風險評估中的診斷價值[J].中風與神經疾病雜志,2011,28(2):184-186.

[2]王志紅,劉懷軍,黃勃源,等.短暫性腦缺血發作的磁共振彌散加權成像表現與臨床因素的關系[J].解放軍醫學雜志,2016(3):234-236. .

[3]王光勝,周倩茹,童道明,等.磁共振彌散加權成像及血管造影對短暫性腦缺血發作后腦卒中復發風險的評估[J].中華老年心腦血管病雜志 ,2015,17(9):919-921.

[4]鐘建國,袁振洲,朱記軍,等.短暫性腦缺血發作磁共振彌散加權成像和臨床關系的研究[J].實用心腦肺血管病雜志,2010,18(7):857-859.

[5]李浩軍,劉振國,李琳,等.短暫性腦缺血發作的臨床癥狀與磁共振彌散加權成像的關系[J].上海醫學,2008,31(12):850-852,832.