淺談不同類型的頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊與腦梗死之間的關(guān)系

李 棟,康永茂,李玉芳

(河北省正定縣人民醫(yī)院,河北 正定 050800)

近年來,我國(guó)腦梗死的發(fā)病率逐年升高,且發(fā)病人群呈年輕化的趨勢(shì)。該病可導(dǎo)致患者的腦部功能退化,使其出現(xiàn)失語、偏癱及感覺障礙、認(rèn)知障礙等癥狀。該病患者即使在接受治療后,其機(jī)體的各項(xiàng)功能也很難恢復(fù)到患病前的水平。國(guó)內(nèi)外的研究結(jié)果表明,頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊的形成是腦梗死發(fā)生的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。在本次研究中,筆者采用彩色多普勒超聲對(duì)2015年1月至2016年1月期間在河北省正定縣人民醫(yī)院就診的200例頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊患者進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)其斑塊進(jìn)行分類,然后探討不同類型的頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊與腦梗死之間的關(guān)系。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取河北省正定縣人民醫(yī)院在2015年1月至2016年1月期間接診的200例頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊患者為研究對(duì)象。這200例患者均經(jīng)彩色多普勒超聲檢查確診存在頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊。按這200例患者是否發(fā)生腦梗死將其分為腦梗死組(100例)和非腦梗死組(100例)。

腦梗死組患者的納入標(biāo)準(zhǔn)為:1)其病情符合中國(guó)急性缺血性腦卒中診治指南(2014)中關(guān)于腦梗死的診斷標(biāo)準(zhǔn)[1]。2)經(jīng)頭顱CT檢查或MRI檢查確診患有腦梗死。3)進(jìn)行心臟超聲檢查的結(jié)果顯示,其不存在心源性栓子。在腦梗死組的100例患者中,有男53例、女47例;其平均年齡為(62.1±10.2)歲。在非腦梗死組的100例患者中,有男51例、女49例;其平均年齡為(60.1±10.3)歲。兩組研究對(duì)象的一般資料相比差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,P>0.05,存在可比性。

1.2 方法

在這200例患者入院后,均對(duì)其進(jìn)行彩色多普勒超聲檢查。具體的檢查方法為:使用PHILIPS IU22 型彩色超聲診斷儀進(jìn)行檢查。將探頭的頻率設(shè)置為7~12 MHz。使患者取仰臥位,將頭部偏向受檢側(cè)的對(duì)側(cè),充分暴露受檢側(cè)頸部的皮膚。從患者鎖骨上方的凹陷處開始,掃查其頸動(dòng)脈的分叉處、頸內(nèi)動(dòng)脈的顱外段及頸外動(dòng)脈的起始段,然后將探頭按順時(shí)針或逆時(shí)針的方向旋轉(zhuǎn)90°,對(duì)其頸動(dòng)脈的橫切面進(jìn)行掃描[2]。檢查的項(xiàng)目包括患者頸總動(dòng)脈、頸內(nèi)動(dòng)脈的內(nèi)徑、頸動(dòng)脈及其分支的內(nèi)膜形態(tài)、回聲及厚度、有無粥樣硬化斑塊形成、斑塊的形態(tài)及大小等。

1.3 觀察標(biāo)準(zhǔn)

在檢查結(jié)束后,觀察分析兩組患者頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊的類型。其中,頸動(dòng)脈內(nèi)膜中層厚度(IMT)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:IMT≥1.0 mm表示頸動(dòng)脈內(nèi)膜增厚;局限性IMT≥1.5 mm表示存在頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊。依據(jù)頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊的超聲形態(tài)將其分為扁平斑、軟斑、硬斑和混合斑四種類型。這四種斑塊具體的超聲形態(tài)表現(xiàn)為:1)扁平斑塊:斑塊呈局部隆起或彌漫性增厚,斑塊內(nèi)存在均勻的低回聲;2)軟斑塊:斑塊的形態(tài)不規(guī)則,且突出管腔,斑塊內(nèi)部存在弱回聲或等回聲;3)硬斑塊:斑塊發(fā)生纖維化、鈣化,斑塊內(nèi)部的回聲增強(qiáng),斑塊后方伴有聲影;4)混合斑塊:斑塊的形態(tài)不規(guī)則、范圍較廣,斑塊內(nèi)部的回聲不均勻、強(qiáng)度不等。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理

應(yīng)用SPSS 19.0 統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)本次研究中的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,計(jì)量資料用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,采用t檢驗(yàn),計(jì)數(shù)資料用百分比(%)表示,采用X2檢驗(yàn)。P<0.05為差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

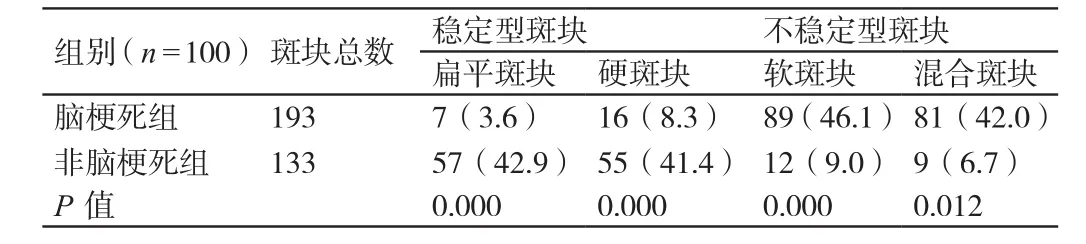

與非腦梗死組患者相比,腦梗死組患者頸動(dòng)脈穩(wěn)定型斑塊的檢出率較低,其頸動(dòng)脈不穩(wěn)定型斑塊的檢出率較高,P<0.05。詳見表1。

表1 兩組患者頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊檢出情況的對(duì)比 [n(%)]

3 討論

早期頸動(dòng)脈粥樣硬化患者可出現(xiàn)頸動(dòng)脈內(nèi)膜增厚的現(xiàn)象。斑塊形成是頸動(dòng)脈粥樣硬化的顯著特征。斑塊的類型可反映頸動(dòng)脈粥樣硬化的嚴(yán)重程度。目前,臨床上一般采用超聲檢查診斷頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊,并根據(jù)斑塊的超聲形態(tài)和回聲特點(diǎn)將其分為扁平斑塊、硬斑塊、軟斑塊和混合斑塊四種類型。頸動(dòng)脈扁平斑塊的基底面較大、表面較光滑,通常為相對(duì)穩(wěn)定的斑塊。頸動(dòng)脈硬斑塊是由大量鈣鹽沉積后形成的具有較強(qiáng)回聲、可伴有聲影的斑塊,也是相對(duì)穩(wěn)定的斑塊。頸動(dòng)脈軟斑塊是由脂肪細(xì)胞、膠原、彈性纖維及炎性細(xì)胞包裹形成的動(dòng)脈斑塊,其超聲圖像或均勻(或不均勻),且其形態(tài)不定、呈弱低回聲,為不穩(wěn)定型斑塊。頸動(dòng)脈混合斑塊也叫復(fù)雜斑塊,由大量的脂肪、纖維、鈣化血栓及細(xì)胞碎片組成,其超聲圖像的特點(diǎn)為回聲不均勻、強(qiáng)度不等、形態(tài)不規(guī)則、范圍較廣。該型頸動(dòng)脈斑塊常發(fā)生潰瘍、出血及壞死,極易導(dǎo)致嚴(yán)重的動(dòng)脈狹窄和栓子脫落,屬于導(dǎo)致腦梗死發(fā)生的危險(xiǎn)斑塊,為不穩(wěn)定型頸動(dòng)脈斑塊[3]。

本次研究的結(jié)果顯示,腦梗死組患者的頸動(dòng)脈斑塊以不穩(wěn)定型斑塊中的軟斑塊和混合斑塊為主, 其不穩(wěn)定型頸動(dòng)脈斑塊的檢出率為82.4%。這說明,不穩(wěn)定型頸動(dòng)脈斑塊在腦梗死的發(fā)生中具有重要的作用。筆者認(rèn)為,不穩(wěn)定型頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊可引發(fā)腦梗死的機(jī)制為:1)此類斑塊不牢固、易破裂、易脫落,其脫落碎屑易導(dǎo)致血管發(fā)生栓塞。其脫落形成的大栓子可阻塞血管的近端,導(dǎo)致大面積腦梗死的發(fā)生,其脫落后形成的小栓子可阻塞末梢血管,導(dǎo)致局灶性腦梗死發(fā)生。2)不穩(wěn)定型頸動(dòng)脈斑塊的表面常發(fā)生出血、壞死及炎癥反應(yīng),其釋放的凝血因子及炎癥因子可隨血流進(jìn)入顱內(nèi)動(dòng)脈中,進(jìn)而可啟動(dòng)顱內(nèi)的凝血機(jī)制。3)不穩(wěn)定型頸動(dòng)脈斑塊造成的動(dòng)脈管腔狹窄可降低血管遠(yuǎn)端的灌注壓,使腦分水嶺區(qū)得不到充分的血供,從而導(dǎo)致邊緣帶腦梗死或灌注性腦梗死的發(fā)生[4]。另外,隨著不穩(wěn)定型斑塊所致的動(dòng)脈管腔狹窄程度的增加,末梢血管的灌注壓可持續(xù)降低,使末梢血量減少,從而引發(fā)缺血性腦梗死[5]。

本次研究的結(jié)果還顯示,非腦梗死組患者的斑塊以穩(wěn)定型斑塊中的扁平斑塊和硬斑塊為主,其穩(wěn)定型斑塊的檢出率為84.3%。筆者認(rèn)為,穩(wěn)定型頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊不易引發(fā)腦梗死的原因?yàn)閇6]:1)此類斑塊一般為富含膠原組織的纖維性斑塊,且可發(fā)生鈣化,不會(huì)在短期內(nèi)急速擴(kuò)增,導(dǎo)致動(dòng)脈管腔阻塞。2)此類斑塊的外形規(guī)則、表面光滑、平整,不易因發(fā)生脫落而阻塞遠(yuǎn)端的血管。3)此類斑塊的表面大多有纖維帽,不易發(fā)生出血、壞死及炎癥反應(yīng),故不會(huì)釋放凝血因子及炎癥因子,也不會(huì)啟動(dòng)顱內(nèi)的凝血機(jī)制。

綜上所述,早期發(fā)現(xiàn)頸動(dòng)脈的病變、準(zhǔn)確判斷頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊的類型,并對(duì)不穩(wěn)定型頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊患者進(jìn)行治療,對(duì)于降低其腦梗死的發(fā)生率、殘疾率和死亡率均具有重要的意義。彩色多普勒超聲檢查具有無創(chuàng)、價(jià)廉及操作方便等特點(diǎn),不僅能觀察血管的管徑及血管內(nèi)壁的情況,還能觀察血流動(dòng)力學(xué)的變化情況,是目前臨床上診斷頸動(dòng)脈粥樣硬化斑塊的首選方法。

[1]中華神經(jīng)科學(xué)會(huì).各類腦血管病診斷要點(diǎn)[J].中華神經(jīng)科雜志,1996,42(6)379-172.

[2]中華醫(yī)學(xué)會(huì)神經(jīng)病學(xué)分會(huì).中國(guó)急性缺血性腦卒中診治指南2014[J].中華神經(jīng)科雜志,2015,48(4):246-256.

[3]任衛(wèi)東,常才.超聲診斷學(xué)[M].第3版.北京:人民衛(wèi)生出版社,2013:162-172.

[4]任衛(wèi)東,唐力.血管超聲診斷基礎(chǔ)[M].北京:人民軍醫(yī)出版社,2005:97-105.

[5]王擁軍.應(yīng)加強(qiáng)頸動(dòng)脈粥樣硬化的基礎(chǔ)和臨床研究[J].中華神經(jīng)科雜志 ,2001,10(5):257-258.

[6]丁建軍,王擁軍,華揚(yáng),等.急性缺血性腦血管病患者腦動(dòng)脈粥樣硬化的分布[J].中國(guó)醫(yī)學(xué)影像技術(shù),2009,1(2):29-31.