穿越歷史薄暮:考古學家的目光

蒲實

本地的,歐洲的

英國牛津市的阿什莫林藝術與考古博物館,古典主義風格的入口,它是英國最古老的的博物館

三聯生活周刊:你是如何對考古發生興趣的?你第一個重要的考古挖掘工作是在巴斯的羅馬圣泉浴場進行的,在那里的挖掘最驚奇的發現是什么?挖掘出來的物如何幫助我們認識巴斯和羅馬帝國?

坎利夫:我對巴斯有一種特別的情感,十四五歲的時候,我想離開家用三周的時間走遍英國。我跳上了前往巴斯的火車,把那里作為我徒步的開始。那是我第一次長時間離開家,我去了羅馬時代的巴斯,被那里深深吸引。巴斯是一個很特別的地方,那里有一口溫泉,8000年前就開始噴水,巴斯也是圍繞著圣泉建立起來的。溫泉發源于地下3000米左右,水溫終年保持46℃,泉水中有40多種礦物質。23歲時,我在巴斯附近的布里斯托大學考古系任教,我開始對巴斯做進一步的挖掘。從建筑下面開始挖掘,發現了神廟里的銘文,上面刻著對當地女神薩利絲的獻詞。要進一步挖掘需要很多的資金,大概十多年后,我才籌集到了足夠的錢。以建筑物下方做支撐,在建筑物下面挖掘,呈現神廟的周邊地區和祭壇。我在那里做了17年考古挖掘,從1963年一直到1980年。

考古學家巴瑞·坎利夫爵士在牛津大學考古系的辦公室樓梯間

最讓我驚奇的部分是在圣泉下面所做的挖掘。我們發現了很多錢幣、珠寶、碗和杯子、供品等,還發現了咒語,是一種詛咒敵人的咒語,那時的人認為將詛咒刻下來扔進水中,女神就能夠讀到。我看到有些古人把自己的名字和敵人的名字都刻在上面,有一些則不知道敵人的名字,但假設女神會知道敵人是誰。比如,一個人在咒符上請求女神懲罰偷走了他的浴巾的人,可以想象,在他洗完澡出來時,發現自己的浴巾不見了,他見到過所有在浴場里的人,只是不知道浴巾是誰拿走的,但他認為女神知道。這些普通人的日常生活對我來說有巨大的意義。

溫泉下面的挖掘非常危險,冒出的硫黃氣體有時是致命的,我們必須遵照英國安全標準進行挖掘,還要穿上防護服。我們每年11月至12月前往挖掘,每天在天未亮之時,穿好衣服前往溫泉之下,把水泵出來,開始工作。光線模糊地亮起來,又模糊地黯淡下去,大約每晚6點一過,我們從溫泉下的挖掘地出來,重返現實世界。每天身處這樣一個特殊的氛圍中,對我們每個人都影響很大。

巴斯浴場一部分是羅馬帝國的敘述。公元前43年,羅馬人來到這里,發現了溫泉。他們把這里變成了羅馬式的圣泉,以神殿供奉泉神薩利絲·米涅爾瓦。“薩利絲”是凱爾特人的當地名字。羅馬人來到時,當地人告訴他們,他們是由薩利絲管轄的。羅馬人繼續問,薩利絲是什么樣子的?當地人回答,她很智慧,也能夠治愈。羅馬人恍然大悟說,這就是“米涅爾瓦”,這是羅馬神話中的一個女神。從此,巴斯浴場把羅馬名字“米涅爾瓦”與凱爾特人的名字“薩利絲”聯系在了一起,并在神泉旁建造起宏偉的神殿,供奉泉神“薩利絲·米涅爾瓦”,圣泉則叫薩利絲泉。這些都記錄在銘文上,也記錄在挖掘出來的陶器上。羅馬人來到這里,所做的是擁抱當地的傳統,同時又建造了羅馬風格的神廟和巴斯城。巴斯神廟的銘文上刻著所有當地羅馬帝國官員的名字,他們實際上是當地說凱爾特語的英國人。羅馬帝國對地區文化是持開放和寬容態度的。

三聯生活周刊:考古發現如何揭示生活在羅馬帝國之下的巴斯人對自我身份的認知?

坎利夫:身份與地點有很大的關系。巴斯的建筑和羅馬相比,并沒有那么宏偉,也很地方性。鐵器時代的羅馬帝國在巴斯產生了一些獨特的創造,使得地方身份也成為羅馬身份的一部分,凱爾特人和羅馬人的身份融進了巴斯的敘事中,創造出一種獨特的本地(Vernacular)身份。

這個故事繼續下去:羅馬帝國終結后,巴斯的羅馬下水道系統受到了破壞,水四處漫,建筑隨之坍塌,但溫泉依舊從地下涌出來,千百年不變。7世紀有一首撒克遜詩,就是描述巴斯的溫泉如何汩汩地從地下涌出來的。有一天,我們完成在圣泉下面的挖掘,把水再次泵上來,讓它們再次溢滿溫泉。不久,我們看到水上漂著一束花,花上有一張紙條寫著:“感謝薩利絲女神的治愈。”今天仍然有人相信神可以治愈,那是一種對魔力的相信,這種信仰與時間深處的歷史緊密相連。每當我去巴斯,我仍然會向溫泉里扔硬幣表示祈禱,就像所有人會做的那樣。

三聯生活周刊:你在代恩伯里山頂鐵器時代的要塞所進行的考古挖掘,也揭示了這種本地性與歐洲性的聯系嗎?

坎利夫:我在漢普郡代恩伯里的要塞所做的考古挖掘,是關于公元前600年至公元前100年的防御工事。20年里,每個夏天的挖掘季我都在那里做挖掘,發現了可以非常細致地講述過去的生活、戰爭故事的東西,這些物可以參與進歐洲普遍的敘述中。我們發現了大量的陶器、石器,成噸的動物骨頭,大量的文件性文物可以供后來的學者不斷從不同角度去進行研究,它們能夠講述鐵器時代的故事,也能夠講述歐洲的故事。我們在漢普郡發現的東西也是地方性的,它提供了充足的細節來理解鐵器時代整個歐洲的狀況。雖然當時這片島上發生的事情比較孤立,與外界的聯系還不密切,但在知識的討論中經常被用來作為證據。在漢普郡發現的一些工具和武器,與西歐發現的非常相似,它們都具有被稱為“凱爾特藝術”的藝術形式,而陶器和房屋的建筑風格又是非常地方化的。既有這種地方特色,又有一些遍布歐洲的相似性,這說明當地與歐洲必然存在著一定程度的相互聯系。

三聯生活周刊:你如何看待地區性博物館和大英博物館這樣的世界性博物館之間的關系?物品陳列在它們被挖掘出來時所在的遺址上,是不是比陳列在大英博物館這樣的地方更自然?

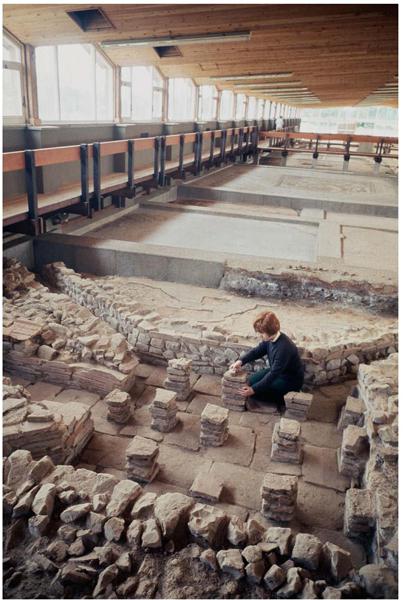

坎利夫:每一次考古挖掘之后,我都試著在廢墟上建立一個博物館,比如我在菲什本進行考古挖掘的羅馬宮殿,還有我在巴斯所做的大量考古。并不是每個考古學家都這么在意將挖掘所得呈現于公眾,但對我來說這是非常重要的。

英國西蘇塞克斯郡靠近奇切斯特的菲什本羅馬宮殿,考古學家正在研究羅馬帝國的遺跡

英國漢普郡代恩伯里的山頂鐵器時代要塞復原圖

有很多不同的博物館——世界博物館、國家博物館、地區博物館,一些小鎮也會有自己的博物館。它們各自講述的是不同層次的故事,而敘述本來就應該在不同層次上發生。比如,像大英博物館這樣的世界性博物館講述的是統一的人類文明和人類歷史故事,博物館里的物品固然脫離了它們原來的語境,但它們組合在一起,能從一個普遍性的層面來敘述故事。在世界性博物館里,你會發現羅馬、中國、現代西班牙制作陶器的技術,都有驚人的相似處,都是在底部打三個洞呈三角形,這體現出處于不同空間和時間的人在解決技術問題時的心智手巧。大英博物館曾經與地區博物館有一些矛盾,在遙遠的過去,每當有了什么重大的考古發現,大英博物館都會來收購,也有比地區博物館更大的權力來收購它們。現在大英博物館更多是與地區性博物館商量:“你們想買嗎?我們可以幫助你們買。如果你們不買,我們就買。”這是一種更恰當的專業關系。

大英博物館提供了一種理解世界的最廣泛的聯系。你可以在一棟樓里理解在希臘、羅馬、中國、中東發生的事情,這對于文化理解和交流來說非常重要。過去的大英博物館非常部門化,每個間隔出來的空間獨自成長,現在則打算打破這種空間分隔,讓人從視覺上可以從一個空間看到另一個空間。牛津大學的阿什莫林藝術與考古博物館已經這樣做了:博物館中間有一片巨大的空間,從一個展廳可以看到另一個展廳,你可以在希臘羅馬展廳看到阿富汗展廳里的一尊在亞歷山大時期受到希臘風格影響的大佛。大英博物館也將逐漸重新組織它的空間,打破障礙,發展聯系。

三聯生活周刊:如果從巴斯的博物館選擇一件展品陳列到大英博物館,你會選擇哪一件?如果從大英博物館選擇展品到巴斯來展覽,你覺得哪件展品是最有意義的?

坎利夫:如果選一件巴斯的展品帶到大英博物館展覽,我想我會選一把同時刻著凱爾特語和羅馬語的銀勺,與大英博物館羅馬時代刻著希臘文字的銀勺相呼應。巴斯的這把銀勺并不是絕美之物,也非稀世珍寶,甚至有一些殘缺,它上面刻著薩利絲的名字,呈現出羅馬帝國治下另一個同時有著地區性信仰和羅馬信仰的物品,它既是羅馬帝國的一部分,又非常本土化。如果從大英博物館選一件藏品到巴斯去展覽呢?巴斯是一個在挖掘遺址上建立起來的地區博物館,似乎沒有什么需要大英博物館提供的。但在巴斯經常舉辦的一些巡展上,我愿意看到大英博物館里關于羅馬之神朱庇特的藏品。朱庇特也是從遙遠歷史而來的羅馬之神,在不同的地區被以略微不同的方式供奉,但比較朱庇特和薩利絲,你會發現不同時代、不同地區的人在供奉神上有很多相似之處。

無文本考古

三聯生活周刊:中國的考古學有大量文獻作為依據,但英國的考古學家通常是在沒有文獻參照的情況下進行考古的。這種考古方式有什么特點?它會使得英國考古學家看待歷史的方式與中國有所不同嗎?

坎利夫:英國以及整個西方所做的考古大部分時候都是無文本(Text-free)考古,物具有很獨立的地位,也具有“意義的模糊性”。在羅馬帝國統治之前,很多歐洲國家都沒有語言和文字,歷史也就沒有記錄。考古發掘都是建立在對物的研究、排序和解讀之上的。每一個考古遺址的發現,都能夠建構出一個社群,包括它們的組織結構、信仰、經濟形態、畜牧方式、日常生活場景等等。這些族群的發展,突出的特征是流動性。

中國的文獻傳統,一直可以追溯到商周時期的甲骨文,與我們的傳統很不相同。作為一個歐洲的外部觀察者,中國的歷史在我們眼中有著巨大的連續性,盡管它不斷經歷戰爭、朝代變遷,但這些都沒有破壞歷史的連續性,這是西方所沒有的。在西方,權力中心不斷變化:邁錫尼世界,希臘世界,羅馬世界,帕神農世界,拜占庭世界……不斷崛起新的地理中心。中國的權力則像是從地下生長出來的,植根于祖先崇拜。我曾經寫過一本書《草原、沙漠與海洋》(Steppe,Desert and Ocean),涉及很多歐亞大陸的內容。正是從那時起,我開始思考東方與西方的不同。不過,固然缺乏大量文本,英國卻有一種詩歌傳統,比如《貝奧武夫》這樣的撒克遜史詩,它們無法給予人們準確的信息,但可以反映當時的社會情形。

作為無文本考古的考古學家,首先要做的是建立起年代順序,也就是確定年份、順序和隨時間發生的事件。通過一些科技手段和拓撲學研究,確立年代是很重要的。然后我通常開始研究定居點,通過諸如動物骨頭、種子和谷物等信息,了解定居點的居民經濟上如何運轉、他們的科技水平等;通過他們的墓葬方式,了解他們如何敬神。你可以通過年份和這些日常生活的信息,繪出一幅大致的圖。但你不能由這些信息獲得關于偉人的故事,比如是哪位國王統治過這里,他的朝代是什么樣的。然而這重要嗎?在考古學家看來,這并不是最重要的。就像大英博物館羅馬大廳里呈現的羅馬帝王雕塑,它們反映的只是歷史洪流最表層的東西——統治階級。

英國巨石陣,與凱爾特人緊密相關的起源故事

三聯生活周刊:在你看來,什么是歷史更深層的動力?

坎利夫:法國年鑒學派的歷史學家費迪南德·布羅代爾曾把歷史比作海洋。海洋底部的運動是非常緩慢和漫長的,再向上有不同的動力,比如潮汐,最上層則由風推動波浪。國王和貴族的戰爭只是最上層的波浪,它們受到下一層力量的推動,考古學家就是要理解表層之下的歷史深層動力。構建一幅日常生活的圖景是非常重要的:人們如何喂飽自己?他們的社群規模有多大,家族規模有多大?他們如何發展壯大?有一些什么類型的建筑?這些對考古學家來說是本質性的信息。西方的無文本考古學家被迫必須去研究這些,這也讓他們用一種不同的眼光來看待歷史。作為考古學家,我與英國的其他歷史學家也有不少爭論。我認為他們只講述羅馬帝國之后撒克遜王朝的歷史是不妥的,這些是淺層的歷史,而真正的動力是在其下的社會變遷。統治者浮在歷史層次的最上面,卻不是歷史進展的根本動力。

對我來講,有兩件事情讓人類的歷史與動物的歷史區分開來:一個是我們獲取(Acquisition)的欲望。我們喜歡獲取物品擺在我們身邊,這讓我們發展出財產觀念,也喜歡獲取對萬物的認識,這讓我們發展出知識。另一個是我們的想象力,正是從這兒產生了我們對神、上帝、天堂的想象。這兩個基本的動機把我們從動物王國里提升出來,成為萬物之靈。對于一個考古學家來說,所有的發現最終都可以歸結為這兩方面的發現。

在歐洲人的歷史里,遷徙的動力正是來自于獲取的欲望:我們為了獲取物和知識所做的遷徙,讓我們成為生物界中最具有流動性的生物;我們在地球各處開拓殖民地,占據了所有生態位。也許有基因學上的研究能夠進一步解釋我們流動性的天性,但從考古學家的角度來看,這就是我們天生固有的傾向。這種流動性,解釋了我們開拓殖民地和居住點的速度——為什么我們要費盡心思、不懼萬難地去非洲、澳大利亞、北美,去所有這些遙遠的地方?為什么我們不安于腳下的土地?一定有某種來自內在的遷徙力量,我想這就是與生俱來的獲取欲望。我們總想看見遠處有什么;當我們到達那個遠方時,我們進一步想看得更遠。這與中國人“安土重遷”的文化也許迥異。明朝的時候鄭和下西洋,前往過遙遠的海域,但突然之間,他又退了回去,國門也逐漸關上。我想這種心態來自于地理的特質,中國的平原被沙漠中的山脈、橫斷山脈、東部的海洋和西南方的森林所環繞,而歐洲平原幾乎沒有地理屏障,一馬平川。兩種在不同地理環境中生長起來的人,產生了兩種不同的世界觀和態度。

歷史的動力并非單一,而是各種力量的相互作用。對我來說,所有的人類群體都必須在一個生態區域內生活,人類群體與生態區域的關系是最本質的關系。如果這個群體經歷了人口增長(如果不加以控制,通常呈指數級增長),他們將給他們生活的自然環境帶來壓力。這種壓力將促使他們或者去攫取其他人的土地,或者到別處去開拓殖民地。這是人口的動力。另一個根本動力是氣候變化。當我研究蒙古和哈薩克斯坦的草原時,我發現,氣候的微小變化都將極大地影響社會形態。蒙古草原夏季非常干燥,冬季異常寒冷,如果將大量人口遷徙過去,大量生活在那里的動物成為人類的食物,這將極大地干擾當地的生態系統。

三聯生活周刊:無文本考古的敘述完全依賴于對物的認識。這樣形成的敘述,有什么樣的特點?

坎利夫:英國考古學所創造的敘述方式,先前已經講到了:比較同一時期英國一個地區與另一個地區的不同,尋找英國一個地方性區域和歐洲大陸的聯系,通過類型學的方式來講述故事。中國的歷史是由文獻和詞語敘述的,但我們想象歷史的方式,非常單純地依賴于古器物和生態要素,有時候會用到一些民族志學的信息,比如可以比較某個特定時期住在英國某個地方的人,與其他地區的人使用了同一種儲藏糧食的方式。這些就是所有的信息來源,其上沒有別的來源。英國人想象歷史的要素,全部都來自于人類過去留下的遺跡。我一生都在挖掘和研究人類留下的“垃圾”,在那些“垃圾”里發現關于過去的信息,這就是考古學家的工作。19世紀寫巴黎風貌的沃爾特·本雅明也是如此,他收集的是“歷史學家不屑一顧”的“歷史廢料”。他的《歷史哲學論綱》中有一個經常被后人引用的觀點:“文化財富的存在不僅歸功于那些偉大的心靈和他們的天才,也歸功于他們同時代人的無名的勞作。”

大約公元前300年以前,我們沒有任何對于“文本”的認知和概念。公元前320年,一個從馬賽旅行來的希臘人對不列顛做了一些觀察,回去后寫了一本書,名叫《在海上》(On the Ocean)。這本書里對當時的不列顛做了少量的描述,提到了二輪戰車、一些經濟活動等,但這些都不是我們自己記錄的歷史。我們自己記錄的歷史,要到羅馬帝國給我們帶來書寫系統之后。在此之前,我們沒有書寫,只有傳統。而歐洲人所熱衷的許多傳統,都是后來的發明,它不全然是真理,包含著謊言的成分。正如英國歷史學家埃里克·霍布斯鮑姆在《傳統的發明》中所寫的,蘇格蘭的格子呢,英國王室的浮夸,這些現象遠沒有傳說得那么古老,它們只能追溯到維多利亞時代,而且許多備受贊美的傳統都是舶來品。關鍵不在于它們曾經是謊言,而在于它們從謊言變為傳說的過程。就與歷史意義重大的過去存在著聯系而言,“被發明的”傳統之獨特性在于“它們與過去的這種連續性大多是分派系的。它們采取參照舊形勢的方式來回應新形勢,或是通過近乎強制性的重復來建立它們自己的過去。現代世界持續不斷的變化、革新與將現代社會生活中的某些部分構建成為不變的、恒定的這一企圖形成了對比”。

三聯生活周刊:“民族國家”這個想象的共同體,是19世紀歐洲對世界影響深遠的一種敘述。從考古學家的角度,你如何看待這個概念?大英博物館隨著這個民族國家的壯大而壯大,卻悖論性地讓這個概念消失在它的空間中。

坎利夫:“民族國家”是19世紀從地理和政治角度構建出來的一個重要概念,但作為考古學家,我相信這是一個過渡概念。就我個人來講,我把自己視為歐洲人,我也熱愛我成長的故土漢普郡,喜歡地區主義的政府。對我來講,“民族國家”這個居于中間層的概念,是一個對19世紀來說出于政治上權宜之計的造物,最終會慢慢離開。矛盾的是,博物館的壯大恰好與民族國家興起的過程同步,而那些通過民族國家和殖民地網絡搜集而來的藏品,卻并不講述關于民族國家的故事。

受到政治影響的現代英國人,看待世界的方式與考古學家和博物館強調地方特色和世界聯系的方式背道而馳。有一段時間,英國的天氣預報員會使用諸如這樣的語言:“歐洲大陸被霧切斷了。”在這句話里,他的視角是霧將歐洲大陸從英國隔斷,而不是英國被霧與歐洲大陸隔斷。這是非常英國味道的視角,我們的很多工作,都是為了對抗這種視角,大英博物館也是。在我的那本書《不列顛的開始》中,我使用“不列顛”這個詞時,它包括了盎格魯-撒克遜人到來之前的愛爾蘭,在盎格魯-撒克遜人來到之后,我使用了“英國”這個詞。也許我過于謹慎了。“不列顛”不包括愛爾蘭,但如果我講的是“不列顛的開始”,卻把它換成“不列顛和愛爾蘭的開始”,就不是一個好的標題。《不列顛的開始》這本書就將英國與歐洲大陸聯系起來:“英國人”是連續而來的移民,我們是不斷融合的移民。之后我寫了另一本書《大洋之間的歐洲》,將歐洲放在地中海、波羅的海、大西洋、黑海這些海洋間去看待。寫完后我覺得這樣的視角仍然有些偏狹,不夠全面,所以繼續寫了一本《草原、沙漠與海洋》,把看待歐洲的視野擴大到整個歐亞大陸。在這本書的地圖上,歐洲只是亞歐大陸的一部分,是這片大陸延伸的盡頭。大英帝國時代,英國人習慣于使用把英國放在中心的世界地圖,英國被周圍的殖民地所環繞;現在,我們的地理觀已經發生了變化,觀念不斷在突破界限和障礙。

三聯生活周刊:物的敘述與文本的敘述發生矛盾這種狀況,在考古學家那里是不是會經常存在?你如何看待這種矛盾?

坎利夫:物的敘述的確有時會與文本的敘述矛盾。《圣經》和依據《圣經》文本所進行的考古,就經常出現不同,考古學常常獲得勝利,因為文本是可以被操縱的,而考古學不能。愛爾蘭的英雄傳奇也是這樣一個例子,它們講述的鐵器時代英雄故事,是由公元7世紀左右基督教的教士寫下的,在他們寫下來成為文本之前,一切都是傳統。這些傳奇里描述的景象,與考古學家根據物所考證出的景象相距甚遠。我們更應相信考古學的發現。文本隨著時間不斷改變,它們被不斷詮釋,帶入詮釋者所屬的那個時代的各種外部影響。在這個意義上,文本有時是危險的,必須被極為謹慎地對待。文本具有高度的選擇性,也天生帶有目的性。對歷史學家來說,他們總是不自覺地選擇一些材料來書寫歷史;而考古學具有完整性,且無法被修改。作為考古學家,我對所有沒有考古學證據的文本都保持著一份懷疑。