“知覺力”與繪畫構(gòu)圖的關(guān)系

張月池

摘 要:阿恩海姆在《藝術(shù)與視知覺》中提出了“知覺力”。“知覺力”與“物理力”雖然都有“力”字,但是是存在很大差異的。一個是實際存在的物理力,是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的;而知覺力是付諸于人的視覺感受的,是屬于創(chuàng)作藝術(shù)作品、觀看藝術(shù)作品而產(chǎn)生的實際存在的心理上的力。以阿恩海姆“知覺力”為切入點,探討“知覺力”與繪畫構(gòu)圖的關(guān)系。

關(guān)鍵詞:阿恩海姆;知覺力;繪畫構(gòu)圖

在探討此問題之前,我嘗試用兩張拉斐爾的作品導(dǎo)出此問題的含義。圖1是拉斐爾早期作品,無論是從構(gòu)圖還是從人物情態(tài)刻畫上來說還是略顯稚嫩。根據(jù)標(biāo)題的內(nèi)容,我只從構(gòu)圖上來闡釋畫面。圖1《基督下葬》整個畫面并沒有像典型的古典繪畫那樣顯得穩(wěn)定,而是擁擠不堪,畫面中兩位抬基督的人物感覺很吃力。從姿勢上來看,感覺他們要抬不起基督了,基督完全有掉下去的可能,尤其是畫面左邊的人物身體都開始傾斜,這使觀眾都為畫中人物捏把汗。再者,畫面抬基督的那位年輕男子所用的力,由于身體往后傾斜,所以在畫面中所呈現(xiàn)出來的力量正好與左面年長男子相反,所以基督隨時有掉下去的可能,這使整個畫面顯現(xiàn)得并不和諧。

再看圖2《嘉拉提亞的凱旋》,此圖為典型的圓形構(gòu)圖法,畫面中雖然人物動勢很大,但是各種動勢所產(chǎn)生的力好像是物理力那樣相互作用而抵消從而和諧穩(wěn)定。具體來說,我們可以用四條直線橫從嘉拉提亞頭部穿過;縱為以最頂端小丘比特、嘉拉提亞為中心的線;其余兩條為對角線。在人物的安排上是分組安排,“重力”相似,這樣一來,各種力通過各條直線消解于四條線的焦點也就是視覺中心,畫面得到了平衡。

這兩幅畫雖然都是拉斐爾的作品,但是由于其畫面“力”的不平衡與平衡,雖然這并不是物理力,但是人可以通過視覺感應(yīng)出來。我所舉例闡釋的力就是本文要闡釋的問題。阿恩海姆把這種“力”稱之為“知覺力”。為什么稱之為“知覺力”呢?阿恩海姆認(rèn)為:“我們可以肯定,這些信息并不是由理智能力得到的……同樣,這些信息也不是由情感能力獲得的。”這是在光的作用下大腦皮層對形象直觀的反應(yīng),是不摻雜著情感體驗的一次活動,在此次活動中由于有種類似于物理力的心理力的參與而稱此力為“知覺力”。

知覺力的大小與物理力雖然有相似之處,但是知覺力并不像物理力那樣可以測量出來,知覺力無需測量我們的眼睛就能看出。所以藝術(shù)家在進(jìn)行創(chuàng)作時并不會像科學(xué)那樣通過計算獲得數(shù)據(jù),而是以一種感覺式的創(chuàng)作方式來進(jìn)行構(gòu)圖,甚至藝術(shù)家并不知道畫面中充滿著一種力,藝術(shù)家也不會盲目地用理性去解析畫面,所以藝術(shù)家在進(jìn)行創(chuàng)作時對于這種“力”的判斷是憑借著一種感覺性質(zhì)而判斷的。正如阿恩海姆所說:“這種態(tài)度,也許藝術(shù)家本人完全意識不到。”

畫面平衡時藝術(shù)品所呈現(xiàn)出來的符合人內(nèi)心感受的一種重要方式,格式塔心理學(xué)稱兩者之間相呼應(yīng)為“異質(zhì)同構(gòu)”,這也就解釋了大多數(shù)優(yōu)秀的藝術(shù)品所呈現(xiàn)出來的是一種平衡的狀態(tài)。換句話說,藝術(shù)家之所以追求平衡也就是人內(nèi)心需要這種東西。如此說來,“知覺力”所呈現(xiàn)出來的是一種“平衡”。而知覺所帶來的力的平衡則是一種非理性的原則。以蒙克《吶喊》(圖3)為例,畫面可以分為三部分,橋以及橋上的人物為一部分,河面為一部分,天空為一部分,三者相區(qū)別又相互統(tǒng)一為一整體。畫面中心為一捂耳吶喊之人,該人物站一橋上,橋在畫面中只是截取一截表現(xiàn),由右下角開始消失于左上方,前方中心人物的力量明顯往下方,后方人物往觀眾這面走來,蘊含的力沿著橋的扶手向右下角傾斜。從外觀看,畫面并沒有因為中心人物向下的力以及橋向右下角的力而使畫面失去平衡,而這主要功勞在于畫面中部那深沉的色彩,使得整個畫面的下部的左右變得平衡,再加上上部火紅的色彩讓上部的力有向上之勢,使得整個畫面不顯得下部過分偏重而影響整個畫面效果。從畫面中我們可知力是可以通過色彩控制,并且承載力的形象并不是有規(guī)律的形態(tài),而是一種“有意味的形式”。而這類“力”是通過視覺而感知的,并不能通過量度來度量得到。所以“知覺力”影響到藝術(shù)家的構(gòu)圖是通過一種感覺來得到的。

在上述我們提到了藝術(shù)作品的平衡性,這是由于人本身需要平衡這種狀態(tài)。那么人為什么需要平衡?阿恩海姆認(rèn)為:“一個不斷地從事于追求和運動的人,總是要設(shè)法把構(gòu)成他生命狀態(tài)的那種相互沖突的力量組織起來,盡量使它達(dá)到一種最佳的平衡狀態(tài)。在生活中,需要和義務(wù),總是各持一端,互補相讓,這就有必要將二者協(xié)調(diào)起來。因此,他必須不斷的在與他一起生活的人之間進(jìn)行周旋和調(diào)解,以便使對立和摩擦減小。”阿恩海姆試圖闡釋人需要平衡的原因所在,但是他并沒有闡釋人需要平衡的根本性質(zhì)所在。我認(rèn)為,要想解釋人為什么需要平衡用生命哲學(xué)解釋能更好地把握其實質(zhì)性。

我在此試舉例說明。當(dāng)小孩子要玩玩具車而得不到時內(nèi)心總會傷心或者由于傷心而哭泣,當(dāng)小孩得到玩具車時,內(nèi)心是歡喜的,內(nèi)心的傷心瞬間恢復(fù)了平靜。大人亦是如此。從而我們可知,人總是在索取中而最終達(dá)到平靜,人從生到死就是到“靜”的回歸。所以“靜”是人生根本的追求,也是人的根本狀態(tài),好比是道家所言“萬法歸一”。藝術(shù)家在進(jìn)行創(chuàng)作時,內(nèi)心是充滿著力量,要傳達(dá)出內(nèi)在情感來,當(dāng)傳達(dá)到畫面上后藝術(shù)家內(nèi)心的感受也就恢復(fù)到了平靜的狀態(tài)。當(dāng)藝術(shù)家進(jìn)行藝術(shù)構(gòu)圖時亦是如此,由創(chuàng)作欲望激發(fā)出來的“動”使畫面不夠和諧、穩(wěn)定時,藝術(shù)家的視覺感知也會不和諧所以藝術(shù)家就會改變這種狀態(tài)讓自己的視覺感受回歸到平靜的狀態(tài),自然藝術(shù)作品所呈現(xiàn)出來的就是平衡的。

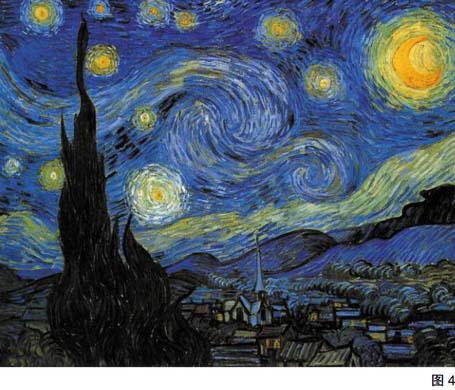

梵高的內(nèi)心是火熱的,對生活、對上帝都充滿著無限的愛。他的藝術(shù)作品表現(xiàn)也是如此,如圖4《星月夜》,畫面中筆觸雖然縱橫飛舞,但是整個畫面卻是和諧穩(wěn)定的,沒有因為畫面的狂放而顯得傾斜不安。從這說明,不管你內(nèi)心是多么的狂熱、摯愛,你的視覺感受都是需要平衡的,因為人本身的狀態(tài)就是靜的,如果不靜,那么就需要像那顆松柏那樣夸張、變形,讓畫面達(dá)到穩(wěn)定。

“靜”是人生來就有的,這就造就了人的知覺力需要平衡,如果不平衡就打破了人的生理狀態(tài),人就會變得不舒服,人們就想辦法改變這種現(xiàn)狀。這樣變形、夸張也就成了使畫面達(dá)到平衡的一種手段。

總的來說,知覺力并不是一種物理上的力,這種力是憑感受而獲得的,所以在構(gòu)圖中由于感受能力不一樣也就形成了不同的構(gòu)圖方式;再者,知覺力所呈現(xiàn)的是一種平衡的狀態(tài),因為人的生理構(gòu)造是靜的,人的追求也是求得靜的回歸,所以知覺力所影響下的構(gòu)圖方式所呈現(xiàn)出來的是一種平衡的狀態(tài)。

參考文獻(xiàn):

[1][美]阿恩海姆,滕守堯.藝術(shù)與視知覺[M].朱疆源譯.成都:四川人民出版社,1998.

作者單位:

魯迅美術(shù)學(xué)院