工筆人物畫的平面裝飾性謅議

摘 要:無論從原始繪畫高度概括的幾何形,還是封建社會的線條加平涂,以及構圖上的移步換景,色彩使用上的平光效果,都體現出傳統繪畫的平面裝飾性。近現代工筆人物畫中許多知名工筆人物畫家都沿襲了傳統繪畫的特點,加上個性語言,形成自己獨特的面貌。

關鍵詞:人物畫;平面性;裝飾性

一、傳統人物畫的平面裝飾性特征

(一)線的平面裝飾性

史前繪畫是我國繪畫的起源和萌芽期,最明顯的特征就是藝術和實用相結合。比如新石器時代的彩陶紋樣,半坡類型的彩陶,除幾何紋外,還有人面、魚、蛙、鹿、鳥等形象,簡潔生動,富有繪畫的趣味。尤其青海大通出土的一件舞蹈人物彩陶盆(圖1)上繪有三組人像舞蹈紋飾帶,每組五人,都腰系獸皮,攜手起舞,展現氏族成員圍獵、歌舞的景象,這也是人物畫的雛形,無論是人面還是舞蹈圖形都展現了圖像表現的裝飾性。

戰國時期,長沙陳家大山楚墓出土的《人物龍鳳帛畫》(圖2),描繪貴族婦女形象,細腰長裙、側身向左、合掌祝壽,頭右上方繪制著龍鳳形象,人物形象的描繪以線勾勒,圖像黑白的平涂渲染和線條圖案的搭配,在平面之內尋求裝飾的美感,形成人物畫的質樸風格。這個時期的人物形象只有正面和側面兩種,沒有半側面的出現,人物形象以動態出現,以線造型的表現手段奠定了幾千年來中國畫的基礎。

盛唐吳道子“早年行筆差細,中年行筆磊落,揮霍如莼菜條,人物有八面生意活動。”(元代湯垕《畫鑒》)其成熟畫風是用筆豪放,離披點畫,磊落勁怒的“莼菜條”線描,有“吳帶當風”之譽;用色“淺深暈成”“敷粉簡淡”,不顯絢爛,有時甚至作不著色的白描。從被傳為吳道子的《天王送子圖》(圖3)上可以看到“吳帶當風”的痕跡。整卷分三個故事呈現,整體上看,每節故事線條婉轉曲折,人物疏密安排相間,有些衣服處用淡墨平涂渲染加強整體線條節奏的裝飾美感。局部單個形象的表現上,長線流暢婉轉如溪水溫柔纏綿,短線依形抑揚頓挫,長線和短線交相出現,增加畫面裝飾趣味。

宋代李公麟的白描畫法,“掃去粉黛,淡毫輕墨”,完全憑借富于韻律的線條,通過線條的輕重緩急、剛柔粗細去塑造形象,表情達意。如《維摩詰像》(圖4),畫中人物,除了頭發、頭巾和衣襟略加渲染外,全是白描,不施任何色彩,墨線勾描嚴謹準確的線條和諧流利,宛如行云流水,舒卷自如,自然生動;好似一首優美的音樂,輕重緩急,起伏有致,具有迷人的韻律。而衣服的質感、人物的神情,都通過簡練的線條表現出來,顯示出畫家嫻熟精到的用線技巧。

(二)構圖的平面裝飾性

在傳統人物畫發展過程中,到唐代發展到鼎盛時期,出現大量優秀的工筆畫人物作品,比如《韓熙載夜宴圖》(圖5),傳為畫家顧閎中所作,用手卷的形式講述故事,構圖上出色地使用屏風圖像建構空間,掌控時序,并引導視線,穿插圖像,交代故事的發展。在畫卷的開始,主人公韓熙載頭戴黑色帽子,旁邊坐著身著紅袍的貴客,眾多賓客屏氣凝神都在聆聽妙齡少女的琵琶演奏。一面單扇大屏就此與第二幕隔開。第二幕為觀看舞蹈和室內下榻,由兩名正從客廳推入寢室的侍女自然地連接在一起。第三幕以兩面屏風與前后場景分隔,韓熙載寬衣解帶,盤膝而坐,欣賞笙笛的演奏。第四幕,韓熙載獨自站在中間,其他男男女女成雙成對,摟肩攜手。再現空間的方式都是以畫屏形象作為主要的構圖手段,從故事的開始到結尾沒有近大遠小的透視關系,而是通過移步換景式的動態圖畫來敘述整個故事。這整個敘事的鏈條通過人物視點的會聚和轉移來完成故事的開始、發展和高潮,故事之間的分割,畫家只用實物屏風就做到了,可謂是獨具匠心。故事和圖畫都是在平面架構之內完成,屏風的出現和使用在敘事上是起分割作用,在畫面圖像上又起裝飾作用,使分散的、單個的人物串聯起來,形成塊狀圖形,使得畫面聚散有度。

(三)色彩的平面裝飾性

在傳統繪畫上,古代先賢追求的是平光效果,沒有像油畫那樣有光源影響,同一物體在不同受光位置有不同的色彩表現。早在魏晉南北朝時期,謝赫在他的《六法論》中就提出色彩的使用法則“隨類賦彩”,就是根據物體本來原有的顏色進行渲染,不受光源、環境色的影響,反映物象本來的面貌本身就有很強的裝飾特點。比如《韓熙載夜宴圖》(圖6)中,所有中年男子都是自然膚色,由淡赭石染成,女子膚色都白皙,施以粉黛,同類型人物變化不大。服裝的顏色使用上更具有裝飾性。在首段聽樂的過程中,韓熙載頭戴黑色高帽,和他相鄰的賓客則身著大紅袍,周圍床榻和屏風都呈黑色。色塊的裝飾化十分突出,最明顯的是站著的那組人:靠近屏風,有三女兩男,一女從屏風背后露出半身,衣服多冷色的石色顏料,背景是大紅色,形成鮮明的色塊對比。男賓著衣的黑色與門內高鼓的紅色,仕女的石綠再加上前面舞妓的淡藍色,顯得猶如剪影般明快、平面。門內女子的披帛的藍色和腰帶與舞妓的淡藍色上已形成了呼應。這樣一明一暗、一前一后使畫面色彩分割錯落有致,男賓的黑色服裝還起到了調和色彩的作用。紅色是最為活躍的色彩,同時與石綠色和黑色形成對比。所有的色彩都是平涂的,設計意味相當強烈,因此也加強了平面性,而平面性又加強了裝飾感,相得益彰。

二、近現代工筆人物創作中的平面性裝飾

(一)劉金貴老師創作

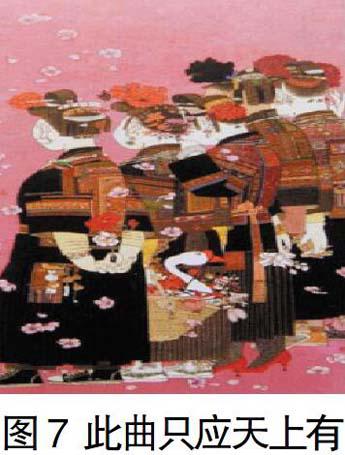

作品被賦予有現代的意境和深刻的哲理的藝術家劉金貴老師,經過多年的潛心鉆研繪畫上體現出自己獨特的藝術理解。他以自己獨特的藝術表現手法,傳達文人畫倡揚的“天真”“自然”的寫意意趣,以抒情的筆墨,同時使用現代表現圖像形式,來傳達生活中體味的人生哲學。《此曲只應天上有》(圖7)是劉金貴老師苗家山寨系列的經典之作。作品高2.4米,寬1.16米,描繪三月三苗族對歌會的場景。苗族女子身著華麗服飾,側背相依立于畫面,風姿綽約,笑語盈盈。畫面底色和女子整個服飾色調都為暖色,但在女子左側肩膀上落著一只綠色的小鳥,從人物線條的表現到顏色的搭配都體現出“金貴”式裝飾意境,平淡天真中流露真情懷,通過構圖、造型的情感審美表現與形態,呈現出強烈的時代感和當代性。

(二)孫志鈞老師創作

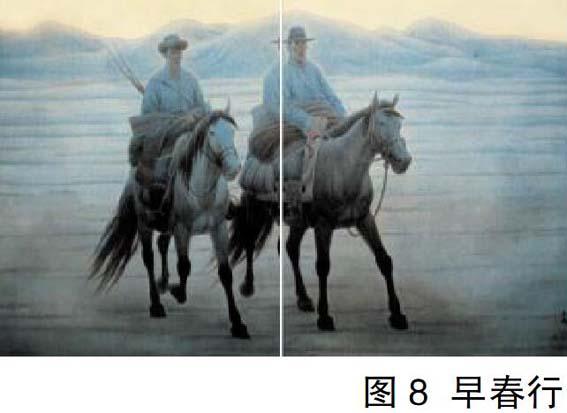

著名藝術評論家徐恩存評價孫志鈞畫作“以草原人物風景為主題的繪畫創作,是孫志鈞工筆畫的重要特色,經過生活體驗、情感融入、藝術錘煉與創作實踐的漫長歷程后,形成鮮明的個性化的形式、手法與風格,因而他的作品傳達出一種特殊的意蘊與氣息”。作品《早行》(圖8)是我最喜歡的工筆人物作品之一,人物置身于遼闊蒼茫的大地環境中,兩個蒙古漢子并行策馬奔騰,從畫面上就營造一個蒼茫、遼闊的意境,也象征著蒙古漢子雄渾、豪邁的人物性格。在人物刻畫上,畫家用概括的筆觸描繪人物,在平面之內尋找結構變化,在顏色使用上遼闊大地和人物服裝配飾都使用了花青色冷色調,在天空和人物面部和手使用了赭石色暖色調,冷暖交叉出現,形成和諧、大氣的裝飾感。在馬的刻畫上,鬃毛的處理只在大鬃毛處有刻畫,細小鬃毛并沒有刻畫出來,只是一筆帶過,就是為了在整個畫面中顯示出平面和大氣之感。

三、我在創作中平面裝飾性的沿用

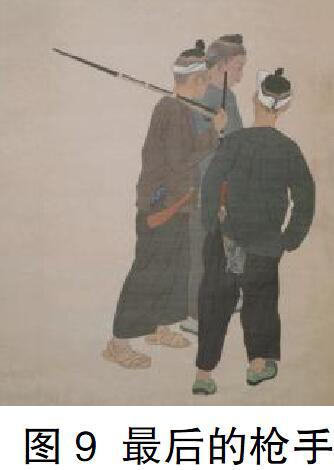

作為視覺藝術的一種表現形式——工筆人物,在塑造形象上有自己的藝術法則和審美:形式美感的表現,人物造型的提煉;線條的流暢,婉轉悠揚;“傳神”“形神兼備”的人物形象準則也是工筆人物畫中最難把握的環節。《宣和畫譜》載曰:“畫人物最為難攻,雖得形似,往往乏韻,顧自吳晉以來,號為名手者,才得三十三人。”(《宣和畫譜》)同時,中國工筆人物畫也十分重視“意象”造型。所謂意象,就是客觀物象經過創作主體獨特的情感活動而創造出來的藝術形象。簡單地說,意象就是寓“意”之“象”,就是用來寄托主觀情思的客觀物象。也就是融入詩人思想感情的“物象”,是賦有某種特殊文學含義的具體形象。簡單地說就是借物抒情,這種審美理想具有強烈的裝飾感。《最后的槍手》(圖9)是我在2016年創作的絹本人物創作,入選中國美術家協會舉辦的“翰墨青州·2016全國中國畫作品展”,是學習了央美劉金貴老師的作品之后創作的,拋棄了以前具象到底的觀念。本幅繪畫一改以前寫實傳統性,采用夸張變形的意象造型手法,描繪的是最后的槍手部落岜沙苗族男子的生活。意象造型的表現通過線條、色彩和構圖等方面來體現,線條使用韻律感比較強的鐵線描,盤曲如鐵絲的線顯示出力度,也正和人物堅毅樸實的性格相符,色彩以赭墨做底,衣服的顏色分塊整體渲染,在頭巾處使用顏色強烈的裝飾圖案,使人在欣賞大塊平面色彩之后找到節奏較強的韻律,裝飾感躍然紙上。作品《守望》(圖10)榮獲2016年第四屆中國畫學會學術展佳作獎(十佳)。作品主要描繪的是四個岜沙苗族女子翹首期盼的狀態,整幅畫的人物聚集偏右,四個人物動作神態各異,目光都不約而同地朝向左,形成“四兩撥千斤”的構圖樣式。因為描繪對象主要是穿著顏色艷麗的少數民族服裝,本身裝飾性就很強,在描繪的時候,我就使用粗線勾勒和平涂顏色的方法,主要想從平面圖示的角度來體現人物服飾文化的裝飾美感。在人物面部刻畫上,我主要使用平涂和高染的辦法來進行塑造,既有人物面部不同表情的細節表現,但都控制在平面之內,和服飾的刻畫手法保持一致。

四、結語

在工筆人物畫的研究體會中,深切感受到平面性、裝飾性特征是中國工筆畫發展的重要特點,同時對我們當今工筆畫創作實踐具有現實的指導意義,所以深入研究分析中國畫的優秀傳統,學習傳統藝術優秀精髓,立足傳統結合現代,兼容并蓄,工筆人物畫才會不斷煥發新的生命力。

參考文獻:

[1]孫志鈞.工筆人物畫范[M].北京:榮寶齋出版社,2000.

[2]李福順.中國美術史[M].北京:高等教育出版社,2004.

[3]李永文.中國工筆人物頭像精選[M].太原:江西美術出版社,2000.

[4]巫鴻.時空中的美術[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2009.

作者簡介:

王嬌艷,美術學碩士,遵義師范學院美術學院副教授,主要從事中國畫研究。