龜茲壁畫藝術形成過程研究

李娜

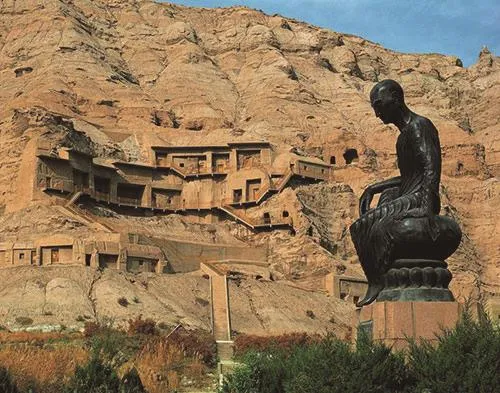

圖1

“龜茲國,王治延城,去長安七千四百八十里,口八萬一千三百一十七,勝兵二萬一千七十六人。南與精絕、東南與且末、西南與捍彌、北與烏孫、西與姑墨接。能鑄冶,有鉛。東至都護治所烏壘城三百五十里。”[1]在較長的歷史時期,龜茲國是絲綢之路新疆段塔克拉瑪干沙漠北道的重鎮,宗教、文化、經濟等極為發達,公元初年前后,佛教傳入龜茲。公元3世紀中葉,龜茲佛教進入全盛時期,繪制了大量的壁畫藝術,它們分布在六個主要的石窟群里:克孜爾石窟、庫木吐拉石窟、森木塞姆石窟、克孜爾尕哈石窟、瑪扎伯哈石窟、托乎拉克埃石窟。這些壁畫藝術是龜茲古國的光輝見證,也是寶貴的人類文化藝術遺產。具有極高的學術研究價值。(圖1)

一、龜茲壁畫藝術風格的爭議

龜茲壁畫藝術與其他壁畫形式相比,有以下幾個特點:第一,龜茲壁畫中很少有直接的紀年;第二,龜茲壁畫中很少有重繪的現象;第三,龜茲壁畫內容和技法很少有變化;第四,古文獻中缺乏有關龜茲壁畫的資料。德國學者瓦爾特·施密脫認為,龜茲壁畫藝術從繪畫風格上可分為兩種。第一種風格主要受犍陀羅藝術影響,第二種風格主要受伊朗—薩珊藝術的影響[2],北京大學宿白教授在題為《克孜爾部分洞窟階段劃分與年代等問題的初步探索》的文章中,把石窟壁畫劃分為三個階段:第一階段相當于公元4世紀;第二個階段相當于公元4世紀末到6世紀以前;第三階段相當于公元6、7世紀及其后。[3]在此之后,王伯敏、丁明夷等先生也提出不同的分期方法。

由石窟的分期引出對其壁畫藝術風格劃分的問題。部分學者認為整個龜茲地區的藝術風格的形成,完全來源于外來文化藝術的影響。因此,直接把犍陀羅風或希臘藝術引為龜茲藝術形式的發源地。此類觀點固然有其事實根據,然而對比同期印度、中亞乃至愛琴海文明,龜茲壁畫在繪制母題、藝術形式上還是有著較大差異。這種差異既有西域各部族多元文化、民俗的影響,也與外國藝術形式跟龜茲本土藝術的碰撞與融合有關。

二、多元文化對龜茲壁畫藝術的影響

圖2

龜茲國是中國古代西域大國之一,龜茲古代居民屬印歐種,回鶻人到來后,人種和語言逐漸回鶻化,西漢時隸屬于匈奴,公元前77年,龜茲服從于漢。5世紀中葉,龜茲一度為柔然部控制。5世紀末,曾隸屬于西方強國厭噠,隋代時,龜茲臣屬于北方西突厥汗國。[4]兩漢時期的西域地區,是多語言、多部族的聚居之地,上述地理特征也造就了西域地區作為世界文明交匯點的文化特征,波斯文明、古希臘羅馬文明、印度文明和中原文明都在這里匯聚。而在充分吸收這些文明的同時,西域并沒有被這些文化的洪流所吞沒,而是經過自己的消化吸收,形成適合本地區的多元文化。[5]

西域多民族文化交匯的現象,對于龜茲壁畫藝術影響很大,從克孜爾石窟前、中、后三個開鑿時期來看,龜茲壁畫內容在風格和形式語言上,顯得多變而富有創造性,顯然不是單一的一種文化信仰體系可以構成這種面貌。在考古發掘中發現,各民族文化在這里和諧發展、共同繁榮。宗教信仰方面,龜茲土著居民信奉過多種宗教。[6]因此,龜茲壁畫中出現的造型夸張的人物、動物、植物,充滿了活潑的生活氣息,這與當時社會風氣的開放和對不同文化的包容,是分不開的。

地處絲綢之路中樞的西域不僅是東西各大文明中心進行經濟往來的主要地區,還是世界各色種族、民族和各種文化匯集、爭衡之地。西域古代文化具有混合性、兼容性,這正是文化交流的產物。“藝術發生論的觀點認為,人類是藝術活動的主體,一定的藝術活動總是由特定的人群來完成的。對于龜茲壁畫而言,可以推見,它的產生、發展必然由古代在龜茲生活的民族參與其中,盡管這種參與可能是自覺或不自覺的。”[7]

從庫車哈拉墩遺址到阿拉爾昆崗遺址被發掘時發現,龜茲地區初始人種有2.3米的大個子,還有特殊的牙齒、頭發等,都證明了他們絕大部分是歐羅巴人,極少數是蒙古人種。然后西戎、北狄入龜茲,與歐羅巴人融合,形成了龜茲土著民族。漢代在這里生活的有塞、匈奴、月氏、烏孫、羌和漢人,魏晉南北朝時期,又有柔然、高車、吐谷渾等古代民族進入新疆,直到公元840年,回鶻到龜茲,與龜茲融合為維吾爾族,[8]維吾爾族現在生活的新疆地區,還存有古代龜茲國遺址,“新疆在全世界是唯一的一個世界四大文化體系匯流的地方,全世界再沒有一個這樣的地方”。[9]

西域民族喜好歌舞,龜茲樂舞成為西域樂舞中的集大成者。在龜茲壁畫中,伎樂舞的形象穿插出現在“本生故事”“因緣故事”“涅槃變相”之中。這些歌舞者很多姿態婀娜,裸體翩然而舞(圖2)。龜茲樂舞吸收了中原、匈奴、羌、鮮卑、大月氏、粟特、吐蕃等不同文化之精華,在與中原頻繁交流中承擔起中外樂舞藝術“西進東輸”“東來西往”中轉站的作用,并形成了龜茲樂舞開放包容、兼收并蓄的多元文化基因特質。[10]因此部分伎樂天的造型,很可能在某種程度上是受了希臘、印度、西域等國的文化、藝術元素的影響,在畫面中伎樂天只以透明、輕薄的飄帶和瓔珞等飾物裝點身體;或下身僅圍一塊披帛。其大膽的形體表現在中土佛教題材的壁畫中是找不到的。

三、龜茲民俗的作用

除了受多元文化、藝術等意識形態的影響,龜茲民俗對該地區壁畫特征的形成,也起了不可忽略的作用。關于龜茲人生活的史料數目不多。然而,仔細觀察壁畫中的人物造型,可以發現有兩點特征能夠大略推測到龜茲人的一些信息。

首先,是人物的頭型呈現的扁圓狀。無論是伎樂舞壁畫還是說法圖中的佛、菩薩等形象,一個共同的特點是額骨扁圓、臉部圓潤。(圖3)相反,畫面中一些不特別重要的陪襯人物頭骨更接近于正常人頭部的形狀。龜茲佛教應從印度傳入,但在印度佛教人物形象中,沒有出現這種頭部扁圓的趨勢。根據《大唐西域記·屈支國》《新唐書·西域傳·龜茲國》所載,龜茲古國居民流行一種“押頭欲其匾虎”的習俗,即:龜茲人生子后,便給新生兒作一種整治顱形的“手術”。即將孩子平放于床,用木板之類的硬質板狀物長時間地擠壓腦殼,使其顱骨逐漸變形,呈扁狀。后經考古發掘和研究壁畫證實,龜茲居民確有此種習俗。據漢文典籍,除龜茲外,疏勒國也流行此風俗。復查與龜茲、疏勒居民有血緣關系的歷史上的氏族、部落發現,在公元前4000-2000年蘇北、魯南、膠東一帶流布的大汶口居民與龜茲、疏勒居民“押頭欲其匾虎”的習俗接近。上述地區是古代九黎人的生活區域。公元前2000年前后,受黃、炎氏族的排擠,一支九黎人西遷西域,在龜茲、疏勒境內創造了“阿克塔拉文化”,他們帶來了東方的環刃石器、直刃弧背石刀、冶銅術,估計也帶來了“扁頭”習俗。后來這種習俗一直保留下來,至唐代始披露于典籍。[11]

其次,是舞蹈和彈奏樂器的多樣性。在伎樂舞壁畫中出現大量伎樂天奏樂,以及舞蹈的場景。舞蹈動作身體扭動幅度很大,呈S型,特別突出了人物腰部和胯骨。在《天宮伎樂圖》中,天宮的飛天手中所持的物品,不是供養的香花,而是一部紅色的五弦琵琶。(圖4)這些壁畫無不顯示了龜茲人對于音樂、舞蹈的熱愛。玄奘法師在《大唐西域記》中記載:“龜茲管弦伎樂特善諸國”。據史料記載,龜茲樂器有豎箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、簫、篦篥、毛員鼓、都眃鼓、答臘鼓、腰鼓、羯鼓、雞籹鼓、銅鈸、貝、彈箏、候提鼓、齊鼓、檐鼓等二十種。

圖3

圖4

龜茲舞蹈與音樂齊名,且種類甚多,“舞工載,舞者樂之容也,有大垂手、小垂手,或鴻,或如飛燕。婆娑舞態也,蔓延舞綴也。古之能者不可勝記。即有健舞、軟舞、字舞、花舞、馬舞。健舞曲有《棱大》《阿連》《柘枝》《劍器》《胡旋》《胡騰》。軟舞曲有《涼州》《綠腰》《蘇和香》《屈柘》《團圓旋》《甘州》等。”[12]

在龜茲壁畫中各種舞蹈造型非常豐富,克孜爾第77窟描繪了胡騰舞的舞蹈圖像,動作飄逸灑脫,肢體動態勁健奔放又顯露出挺秀柔美的風韻。第17窟壁畫中繪一女子,上身赤裸,著裙,兩手舞動飄帶作模擬鳥飛翔的動作作《鳥舞》。第135窟繪有飄帶舞,兩個伎樂菩薩,她們裸上身,一個作站立姿勢,面部和悅,體態輕盈,舒緩自如,雙臂正舞一紅綢。另一個右腿上提,縱身躍起,作飛燕式,左手下垂挾持紅綢,右手高舉。第77窟右甬道石壁上繪有花巾舞,舞者雙手持絲綢兩端,舞風活潑。第196窟的壁畫中舞者雙臂系一條紅綢帶,赤足,右手托碗,左手虛拈碗沿,稱為碗舞。在天宮伎樂圖、佛說法圖、佛涅槃圖中,大量出現有花繩舞。一般舞者頭戴花冠,胸前佩飾,雙手持花繩兩端,舞姿飄逸,神情嫵媚。(圖5-8)

以上所述各種誘人的龜茲舞蹈,其基本動作,唐代杜佑《通典》中概括地指出:“皆初聲頗復閑緩,度曲轉急躁……或踴或躍,乍動乍息,蹺腳彈指,撼頭弄目,情發于中,不能自止。”“蹺腳”“彈指”“撼頭”“目”“抃”,這些龜茲舞蹈的基本動作,可以在壁畫形象中一一得到對應。這不能不說是龜茲壁畫藝術的奇妙之處。

圖5

圖8

圖6

圖7

四、外國藝術形式的借鑒

在針對西域藝術形式的很多研究中,龜茲壁畫形式被認為沿襲了印度犍陀羅、希臘、波斯藝術。這種觀點固然有一定道理,龜茲所信奉的小乘佛教確由印度傳入。然而,龜茲壁畫人物造像特征與犍陀羅造像特點還是有一些分歧。客觀上說,是龜茲壁畫人物造像有選擇的采取了一部分犍陀羅藝術的元素。當然,對犍陀羅藝術劃定一個明確的范圍和定義。還是要先回溯到犍陀羅,作為一個國家或部族,在印度的存在過程。

犍陀羅作為一個地區或國家的記載,存在于古代佛教經典《增支部經典》和《大史》之中。該經典成于公元前2世紀和公元4世紀之間,其中提到了佛教時代之前,亦即公元前6世紀初存在的16個大的民族或勢力,其名稱如下:鴦伽、迦尸、憍薩羅、跋祇、末羅、支提、跋沙、俱盧、潘查拉、婆蹉、蘇羅婆、阿濕波、阿槃底、犍陀羅、甘蒲阇。[13]犍陀羅這一名稱被用來稱呼“犍陀利”人。該民族在吠陀時代就分布于喀布爾河南岸直至同印度河的匯合處,以及印度河以東一段沿河地區。公元262年,阿育王建立孔雀帝國,在巖石篆刻詔諭,其中提到了犍陀羅。把犍陀羅人與希臘人相提并論。繼孔雀帝國之后,公元4世紀,印度人自己建立的帝國—笈多帝國,定都東北印度的華氏城。這一王朝持續了兩百余年(公元320年-550年)。此后,犍陀羅經歷了巴克特里亞希臘人時期(前189年-前90年)、塞種時期(前90-78年)、貴霜時期(78年-390年)和寄多羅貴霜時期(390年-470年)以及公元460年-公元470年的白匈奴入侵。[14]由此可見,犍陀羅藝術在傳入新疆克孜爾之前,本身已經包含了希臘、波斯等國的藝術形式,完成了東西方藝術的第一次融合。

犍陀羅藝術吸收希臘、羅馬藝術對人體的精準塑造。并使其應用到佛像的繪制、雕刻中。犍陀羅藝術分為前后兩個主要時期。前期是貴霜王朝時期,即1世紀初至3世紀中葉,這一時期的犍陀羅佛教造像藝術充分借鑒了希臘的文化。[15]犍陀羅藝術幾個突出的特點有:人物臉的寬度為長度的三分之二,稱書型或古典型臉;腳長為身高的七分之一;鼻子長而隆起;衣服增多,褶紋多且深;體格強健、剛健有力;軀體各部分的比例,遵循著當地印度人的身材和印度雕塑的標準原則。女性的乳房和臀部沉重豐滿,以表現其生育力。人物頭部多出現卷曲式發髻,佛像則是有“頂上肉髻;佛像背部出現頂光和身光。[16]犍陀羅菩薩多數頭有光環,或立或坐;面相莊嚴,發式表現復雜多樣,發間有裝飾;多有佩戴臂釧、腕釧、瓔珞及絡腋,服飾表現為上袒下裙。同時,在印度馬圖拉和阿馬拉瓦蒂兩個重要的藝術流派,也與犍陀羅藝術并駕齊驅。馬圖拉風格呈現為更加印度化的面貌:眼簾比犍陀羅佛像垂的更低,鼻梁高隆筆直,下唇豐厚;頸部三道吉祥紋,頂上肉髻呈現為排列整齊的右旋螺發。另一個佛教學術與藝術的中心是薩爾那特。薩爾那特造像大約在4世紀受到馬圖拉造像樣式的啟發,在5世紀初開始盛行并逐漸達到其藝術的頂峰,創造了薩爾那特式的“裸體佛像”。公元前1世紀左右,佛教及佛教藝術沿絲綢之路傳播到古稱西域的新疆,經南北兩道分別形成了于闐、龜茲、高昌三個佛教重心,并與當地本土文化藝術相結合,形成了各自獨具一格的佛教造像藝術。[17]

龜茲壁畫中部分藝術形式,參照了印度幾個流行藝術流派的風格。對人物服飾及裝飾的表現,直接沿襲了印度佛教題材的處理方式。比較突出的幾點是:人物佩戴瓔珞的多樣。瓔珞作為裝飾,起源于古印度的傳統。在印度只有社會上層的婆羅門和王族,才有資格以成串的珠玉、金石裝點身體;此外上身裸露或全裸,下身著裙的衣著方式也是來源于印度。還有三屈式造型的運用。三屈式造型是古代印度典型的造型方式。人物頭向右傾側,胸部向左扭轉,臀部向右突出。全身形成富有節奏的S型曲線。三屈式的形態據說由桑奇初創,到貴霜時期的馬圖拉風格走向成熟。這種樣式曾被笈多時期的阿旃陀壁畫廣泛采用。[18]

五、結語

龜茲壁畫藝術在吸收各國文明的基礎上,形成了具有影響力的藝術模式。各種題材的壁畫背后隱藏了非常豐富的信息,猶如一面鏡子,把古代龜茲人生活、娛樂中真實的場景展現于觀者眼前。龜茲壁畫藝術模式,對龜茲以東藝術產生深遠影響。壁畫人物鮮活的生動性、現實性是很多同時期壁畫題材所缺少的,人物曼妙的肢體動作、細微的表情、冷暖色彩的穿插交織。折射出的是龜茲壁畫藝術取之于印度、希臘、中亞諸國藝術形式,而又加以改造和升華后所形成的龜茲風格。因此,龜茲壁畫藝術對中國、中亞、乃至遠東藝術史都具有不可忽略的價值,是中亞和東方文化藝術交流互通的最好見證。