用改良的直視下小切口微創手術治療腰椎間盤突出癥的效果分析

趙鳳富,江 波,張 帆,張 超,種清秀,趙一燾

(朝天區人民醫院,四川 廣元 628012)

腰椎間盤突出癥是臨床上常見的一種疾病。該病的發病原因主要是患者腰椎間盤的髓核、纖維環或軟骨板出現不同程度的退行性改變,在外力的作用下其腰椎間盤的纖維環發生破裂,致使髓核組織從破裂處突出(或脫出),壓迫和刺激其相鄰的脊神經根,從而使其出現腰部疼痛、下肢麻木等一系列的臨床癥狀[1]。臨床研究表明,腰椎間盤發生退行性改變是誘發腰椎間盤突出癥的基本因素。在本文中,筆者主要研究用改良的直視下小切口微創手術治療腰椎間盤突出癥的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將108例腰椎間盤突出癥患者納入本研究。這108例患者均為朝天區人民醫院在2015年3月至2016年3月期間收治的患者。這些患者的病情均經X線檢查得到確診,且均自愿參與本研究。其中,排除不具有進行手術治療指征及有腰椎手術史的患者。將這108例患者隨機分為對照組(n=54)和觀察組(n=54)。在對照組患者中,女性患者和男性患者分別有24例(占44.44%)和30例(占55.56%);其年齡在38~67歲之間,平均年齡為(46.03±5.27)歲;其病程在2~6年之間,平均病程為(2.82±1.63)年。在觀察組患者中,女性患者和男性患者分別有25例(占46.30%)和29例(占53.70%);其年齡在37~65歲之間,平均年齡為(45.93±5.02)歲;其病程在1~5年之間,平均病程為(2.67±1.25)年。兩組患者的一般資料(性別、年齡及病程)相比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對觀察組患者進行改良的直視下小切口微創手術,方法是:對患者進行全身麻醉,麻醉成功后,使其保持俯臥位。在患者病變椎間隙的正中處做一個2 cm左右的切口。切開其皮下組織,對其皮下組織進行電凝止血。止血成功后,將其皮下組織向兩側牽拉,提起其黃韌帶,在透視鏡的直視下準確地找到其病變的椎間隙。用甲狀腺鉤牽拉其病變椎體兩旁的肌肉,擴大手術的視野。切除患者病變椎體處的黃韌帶,充分暴露其脊神經根。采用十字切開法切開其發生病變的椎間盤纖維環與縱韌帶,將其病變椎間隙內的髓核組織摘除。最后沖洗其術區,為其放置引流管,縫合其手術切口。對對照組患者進行傳統的髓核摘除手術,方法是:對患者進行硬外膜麻醉,麻醉成功后,使其保持俯臥位。在患者病變椎間隙的正中處做一個4 cm左右的切口,切開其皮下組織,向兩側剝離其骶棘肌。牽拉開患者的豎脊肌,充分暴露其黃韌帶。切除患者病變椎體處的黃韌帶,將其病變椎間隙內的髓核組織摘除。沖洗患者的術區,為其放置引流管,縫合其手術切口。

1.3 觀察指標

觀察并比較兩組患者手術持續的時間、術中的出血量及術后的引流量。術后,對兩組患者進行3個月的隨訪,觀察其腰椎功能的改善情況。將兩組患者腰椎功能的改善情況分為優、良、差。優:治療3個月后,患者腰椎的肌力基本恢復正常,其臨床癥狀全部消失,可做抬腿、彎腰等動作。良:治療3個月后,患者腰椎的肌力較術前明顯改善,其臨床癥狀明顯減輕,可做抬腿、彎腰等動作,但在做上述動作時其腰椎可出現輕微的不適感。差:治療3個月后,患者腰椎的肌力較術前未得到改善,其臨床癥狀未減輕,不能做抬腿、彎腰等動作。

1.4 統計學處理

用SPSS22.0軟件對本研究中的數據進行處理,計數資料用%表示,用X2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者手術持續的時間、術中的出血量及術后引流量的比較

觀察組患者手術持續的時間、術中的出血量和術后引流量的均值分別為(34.75±13.82)min、(26.78±8.77)ml和(36.56±7.29)ml,對照組患者手術持續的時間、術中的出血量和術后引流量的均值分別為(50.49±16.53)min、(53.86±13.99)ml和(65.45±9.02)ml。觀察組患者手術持續的時間短于對照組患者(P<0.05),其術中的出血量和術后的引流量均少于對照組患者(P<0.05)。

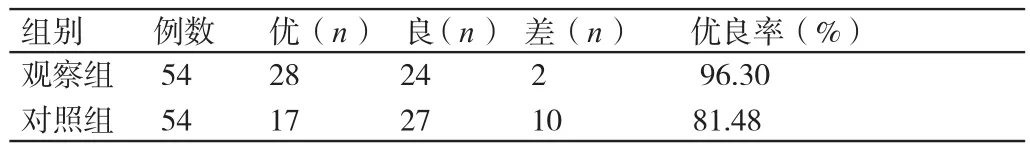

2.2 治療3個月后兩組患者腰椎功能優良率的比較

治療3個月后,觀察組患者腰椎功能的優良率高于對照組患者(P<0.05)。詳見表1。

表1 治療3個月后兩組患者腰椎功能優良率的比較

3 討論

腰椎間盤突出癥是一種常見的脊柱疾病。該病患者可出現腰部疼痛、下肢放射性痛及下肢麻木等癥狀,病情嚴重者還可出現下肢不完全性癱瘓。過去,臨床上常采用傳統的髓核摘除手術治療該病。但對該病患者進行髓核摘除手術,對其傷害較大,其術后恢復的時間較長,且并發癥較多[2]。近年來,臨床上用改良的直視下小切口微創手術治療腰椎間盤突出癥,取得了良好的效果,得到了臨床醫生和患者的認可。

本研究的結果證實,用改良的直視下小切口微創手術治療腰椎間盤突出癥的效果顯著,具有手術持續的時間短、患者術中的出血量和術后的引流量少等優點。

[1]劉洋,楊星華,官正華,等.椎間盤鏡手術與微創小切口手術治療腰椎間盤突出癥療效比較[J].臨床骨科雜志,2012,15(2):142-144.

[2]王志剛,袁美,王志強,等.老年腰椎間盤突出癥手術治療[J].中國醫藥科學,2014,2(22):46-48.