結直腸癌手術:微創是主流

許劍民

近年來,我國結直腸癌發病率逐年升高,大城市尤甚。上海結直腸癌的發病率較20世紀90年代升高近2倍,已位居惡性腫瘤第2位。手術是可能治愈結直腸癌的唯—方式。中山醫院6000余例結直腸癌術后隨訪結果顯示:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期患者通過手術切除,能夠獲得長期生存機會,5年生存率分別為94.3%、86.9%和70.8%。即便是發生了轉移的Ⅳ期患者,接受手術也可以明顯延長生存時間,5年生存率達53.0%。與傳統開放手術相比,以腹腔鏡、“機器人手術”為代表的微創手術因具有創傷小、并發癥少、患者術后恢復快等優勢,已成為當前結直腸癌手術的主流。

微創手術的兩大核心

結直腸癌微創手術的核心要義主要體現在兩方面:一是根治,通過完整切除腫瘤,并徹底清掃相應的淋巴結,達到腫瘤無殘留,從而保證患者的長期生存;二是微創,不僅腹部手術切口小,創傷小,更注重腹盆腔臟器的保護,減少胃腸道擾動和血管、神經的損傷,從而加快術后康復,減少并發癥,最大限度地保護胃腸道功能、排尿功能和性功能等。

日益普及的腹腔鏡手術

自從1990年Jacobs等首次報道應用腹腔鏡完成結腸癌根治手術以來,結直腸癌的腹腔鏡手術已較為普及。多項大型多中心隨機對照臨床試驗均證實:與傳統開腹手術相比,腹腔鏡結直腸癌根治術不僅確保了腫瘤的根治效果,還能顯著減少手術創傷,促進術后胃腸道功能恢復。

方興未艾的“機器人手術”

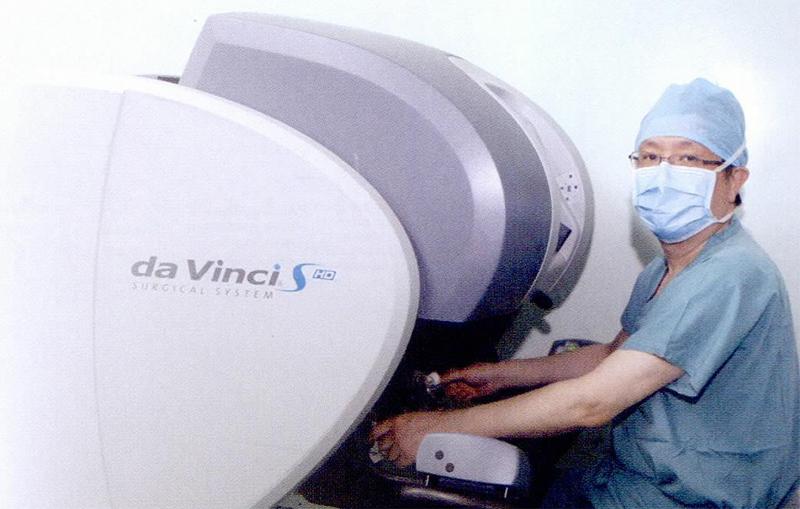

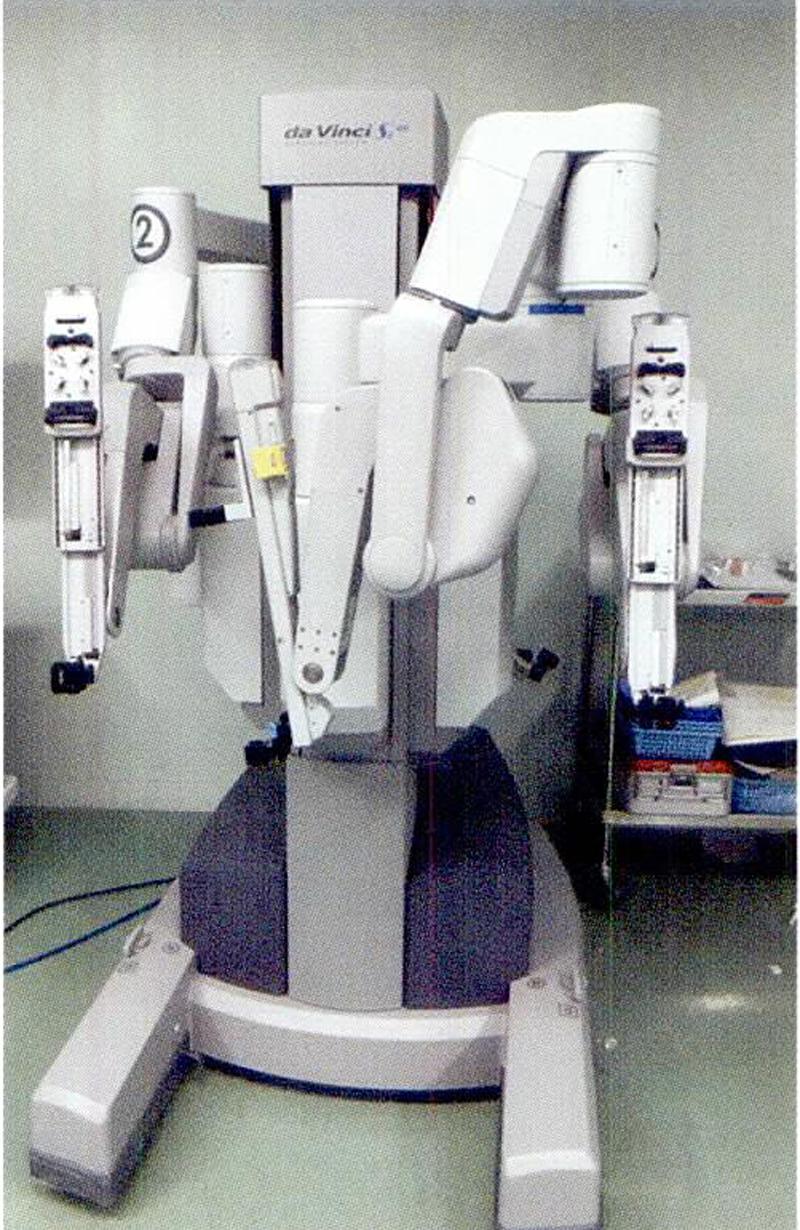

與腹腔鏡手術一樣,“機器人手術”也屬于微創技術。自2000年達-芬奇外科手術機器人面世以來,機器人手術在全球蓬勃發展。截至2017年10月,我國內地共安裝達·芬奇機器人67臺,累計完成機器人結直腸癌手術6948例,僅2016年一年即完成1857例,同比增長50%。

機器人手術的技術優勢顯著:三維視角、放大視野(可放大15倍),能更真實、清晰地顯示手術部位;攝像鏡頭穩定,由手術醫師直接控制,便于術中觀察;手術機械臂擁有7個自由度,可520°任意旋轉,靈活程度等同甚至超越外科醫師的雙手;計算機系統智能過濾操作醫師手部的不自主顫動,使機械臂動作更為穩定和精準。這些優勢使得機器人特別適合在狹小空間內(如盆腔)進行復雜的手術操作,不但安全,而且高效。與腹腔鏡手術相比,機器人手術在減少術中出血、降低中轉開腹率、減少住院時間、保護排尿功能和性功能方面均具有明顯優勢,且術后患者的長期生存率與腹腔鏡和開腹手術相仿。

中山醫院結直腸外科是國內較早開展機器人結直腸癌手術的單位。截至2017年10月,已累計實施機器人手術1425例,手術量居全國首位,并牽頭編寫了國內首部《機器人結直腸癌手術專家共識》和《機器人輔助結直腸癌手術技術指南》。同時,中山醫院結直腸外科還創新了“機器人經腹會陰聯合切除術”“機器人無切口直腸癌前切除術”“機器人腸肝同期切除術”等手術方式,多次在歐洲臨床腫瘤學會年會(ESMO)、美國微創外科年會(MIS)等國際大會上發言,獲得高度評價。

當然,機器人手術也不可避免地存在一些缺陷,如缺乏力反饋、手術時間較長、設備和耗材價格昂貴、手術成本高等。

機器人“國產化”指日可待

目前,我國使用的外科手術機器人均依賴進口,每臺機器人售價高達1500萬~2000萬元人民幣,與之配套使用的手術耗材同樣依靠進口,而用于設備維護的費用也高達每次200萬~300萬元人民幣,這些都使機器人手術的費用居高不下,令很多患者望而卻步,也限制了該技術的推廣和應用。

為了解決這些問題,中山醫院結直腸外科早在2015年就著手進行國產外科手術機器人產品的研發,并于2017年11月10日成立了上海結直腸腫瘤微創工程技術研究中心,力爭打造具有自主知識產權的手術機器人系統,實現“中國創造”。目前,第三代外科手術機器人樣機已基本完成,功能和性能得到全面完善和提升。預計第一代國產微創手術機器人不久將面市。屆時,機器人手術費用將大大下降,更多患者將因此受益。

延伸閱讀

如何早期發現結直腸癌?

結直腸癌最常見的癥狀包括大便性狀及引貫改變、便血、貧血等。腸鏡檢查是早期發現結直腸癌的有效手段。

腸鏡檢查發現腸息肉怎么辦?

息肉按組織學特點可分成四類:腺瘤性息肉、錯構瘤性息肉、鹽癥性息肉和增生性息肉。炎癥息肉與腸道的炎癥反應有關,生長十分緩慢,基本不會癌變。腺瘤型息肉又可分為腺管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤和絨毛腺管狀腺瘤三種,腺瘤性息肉癌變率為5%-40%,絨毛狀腺瘤癌變率最高為25%-72%。錯構瘤性息肉、增生性息肉癌變率極低。此外,息肉越大,癌變的概率也越大。一旦發現有腸息肉,應及時摘除息肉,杜絕“腸癌”隱患。

如何預防結直腸癌的發生?

良好的生活習慣,包括避免大量紅肉攝入、增加膳食纖維的攝入量,適當的體育鍛煉,避免超重和肥胖,戒煙等,可在一定程度上減少結直腸癌的發生。