浙大研支團 19年接力,點燃昭覺孩子的夢想

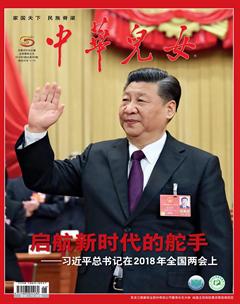

這個春天,昭覺似乎格外溫暖。2018年春節前夕,習近平總書記來到位于大涼山深處的昭覺縣三岔河三河村、解放鄉火普村,走進彝族貧困群眾家中,看實情、問冷暖、聽心聲,同當地干部群眾共商精準脫貧之策。

總書記的到來讓當地人民振奮不已。而此時,一群身處全國各地的浙大人亦是感同身受,激動萬分。曾經在昭覺的那些與奉獻、奮斗有關的點滴記憶,縈繞在他們每個人的心頭……

他們,就是浙江大學研究生支教團的成員們。涼山彝族自治州昭覺縣三岔河鄉三河村、解放鄉火普村等47個鄉鎮,217個行政村都留下了浙大支教團團員的足跡……1999年,從第二屆浙江大學研究生支教團成員第一次踏上昭覺這片熱土開始,19年來,先后有112名浙大學子選擇在本科畢業后前往昭覺縣進行為期一年的支教扶貧。

一屆又一屆的支教團成員扎根昭覺、奉獻青春,十九年愛心接力,從未中斷。用一年不長的時間,做一件終身難忘的事,教書育人,扶貧攻堅,他們用智慧和汗水切實地改變著大涼山的面貌。他們在大涼山播下了希望的種子,滿心期待著它亭亭如蓋的時光。

站上講臺,要教的不僅僅是知識

四川省涼山彝族自治州昭覺縣,安靜地棲息在群山環抱之中,這個在彝語中意為“山鷹的壩子”的縣城,98%人口都是彝族。那里風景秀麗,雨后,有延伸至天際的云海翻騰;春來,有漫山遍野的索瑪花開。但與此同時,那里也飽受著冬季氣候惡劣,交通不便,土地貧瘠種種問題的困擾,經濟社會發展緩慢,貧窮成為了這片美麗土地的頑疾。

17年前,第三屆支教團成員周健來到昭覺。雖是四川人,但他此前從未到過這里。周健記憶中的昭覺條件艱苦、一窮二白:“彝族地區本來就是一步跨千年,很多基礎設施不完備,加之自然條件惡劣,很多支教的同學一來就生病。”支教團在縣委食堂搭伙吃飯、住進縣委專門在大院里騰出來的辦公室,“當地為我們提供了力所能及的最好的工作和生活條件,而且得益于國家對民族地區教育的長期重視,當地學校的硬件條件比很多政府機關的辦公條件都好,但由于當時落后生產力對勞動力的過度依賴和觀念的落后,學生流失的情況還是比較嚴重。”

面對超乎想象的貧困現狀,要想改變昭覺的面貌,支教團的成員們深知教育是根本,要扶貧,先扶智。19年來,從習總書記考察過的解放鄉的中心學校到縣城的東方紅小學、昭覺中學等近10所學校,三尺講臺上都留下了支教團成員們的身影。學校里沒有實驗儀器,支教老師就把自己的隨身聽電路板拆出來,讓學生看什么是二極管、三極管;沒有音樂教學器材,就把歌詞先寫到黑板上,然后學生們再抄在自己的本子上,用自己的mp3把孩子的歌聲錄下來……

支教團成員承擔的教學任務不同,卻同樣有著不辜負孩子們的責任心。歷屆研究生支教團成員所帶班級所教學科的平均成績均在年級中名列前茅。課余時間,支教團成員積極開展“書信交流”“陪你走高三”“奮斗的青春最美麗”“模擬法庭”等形式多樣的輔導活動,幫助孩子們開拓視野,提升綜合素質,樹立人生理想。

昭覺的孩子們也用勤奮好學,感動著支教團成員們。每天走兩個小時山路,早早等著教室開門的孩子;晚自習停電時,白發點起蠟燭繼續學習的孩子;當被問到你的夢想是什么,咧開嘴一笑說,“我的夢想就是可以A好好讀書”的孩子……他們是一屆屆支教團前進的最大動力。

從百人到千人,助彝族孩子圓夢

第四屆支教團成員宋冰晨、林健在教課的班上做了一個小調查:一班,7個人表示想要讀初中;二班,5個人。對于“將來”這個問題,絕大多數的回答是“放牛放羊”。說到夢想,幾乎是空白的。

伴隨著一批批浙大支教團志愿者來到這個偏僻的鄉村,告訴他們什么是“電腦”,什么是“遠方的浙大”,什么是“夢想”……孩子們開始有了向往。第八屆支教團的紀玉濱和同伴們經過慎重考慮,挑選了兩名當地孩子,利用暑假帶他們來了一趟杭州。“那是他們第一次走出大山,男孩才讀二年級,第一次坐飛機,興奮地說,‘原來人是坐在飛機里面的。站在杭州街頭,兩個孩子的眼睛都不夠使了。”三天杭州行,為孩子埋下夢想的種子。如今,當年的小男孩已經考入北京的中國地質大學。

為更多的孩子圓讀書夢,是支教團成員A在努力的一件事。“百人圓夢”愛心助學計劃應運而生。從2006年開始,每年選拔一批品學兼優、志向高遠,但家庭經濟條件又相當困難的學生,為他們找到合適的一對一資助人,幫助他們順利完成學業。12年來,支教團已累計幫扶4000余名中小學生,籌集助學金近300余萬元,“百人圓夢”計劃已成為“千人圓夢”計劃。“百人圓夢行動”模式和效果,也受到共青團中央領導的重視和肯定:“浙江大學研究生支教團開創了一種方便又有效的資助方式,尤其是志愿者的定位非常準確,這為中國志愿者事業的發展增添了新的經驗。”

讓上學的路不再艱難

劉海洋是第四屆支教團的成員,在解放鄉中心校任教:“教室是一間平房,沒有電燈,只能靠窗子采光,而天花板又很低,再加上墻壁很臟,根本起不到反光的作用,所以教室內光線很暗。這間教室是由倉庫改建的,兩側墻壁的窗子都沒有裝,窗框上只有幾根鐵欄桿。外面一起風,教室里就涼颼颼的,我不禁為學生們如何過冬而擔憂。”硬件條件的不足極大影響了教學的質量。此外,學校邊上是湍急的河流,由于沒有橋,一到雨季,校長只能一個個背孩子過河,還曾被沖走過鞋子。

昭覺的10月,已經是要穿上冬衣的季節。第十三屆支教團成員陸智輝去給海拔3000米的鄉村小學送文具時,一個只穿著破舊長袖和拖鞋的小女孩前來迎接他。這個小女孩是小學里唯一能用普通話和支教團成員們交流的學生。當問到“你的夢想是什么”時,這個8歲小女孩的答案讓他們驚訝而心酸:“穿一次新衣服。”

下鄉回來之后,支教團成員們一拍即合,發起了“微·暖”計劃,嘗試用微博發起捐衣捐錢的公益號召,募集善款為孩子們購買新棉衣、棉褲和棉鞋。2011年11月7日,“微·暖”活動的第一條倡議一經微博發出,立刻被數以千計的人評論和轉發,《浙江日報》《青年時報》《杭州日報》等媒體也給予了關注和支持。經過短短一個月的愛心接力,“微·暖”計劃共收到善款439127.60元。他們用愛心捐款購買了新的棉衣和棉鞋,共計為12所學校的3320名學生提供了棉衣、1300名學生提供了保暖的鞋子。當陸智輝和同伴們帶著新衣新物再次回到鄉村小學,孩子們臉上的欣喜讓大家覺得一切都是值得的。“微·暖”計劃和“暖冬”計劃一直持續到現在,共收到600余萬元價值的衣物,讓240000余名彝族孩子過上溫暖的冬天。

風雨無阻,無悔這旅途

支教團的成員們深知,要想給昭覺帶來改變,就必須先用自己的腳步去丈量,去讀懂昭覺。課余時間,支教團的成員們會去昭覺的各鄉中心校、村小進行調研,19年來,他們走遍了昭覺的每一個村落為昭覺全縣牽線搭橋完成基礎建設項目30個,聯系愛心企業捐助修建瓦吾村小、黑洛鄉村小、紅光村小等希望小學,為昭覺當地援建便民橋4座,并援建多座圖書室,為當地提供圖書、電視等硬件設備。

經過全面調研,支教團開展了“求是筑巢”工程,旨在提升昭覺全縣學校、鄉鎮的硬件設施。有的學校教學樓存在漏水、漏電問題,支教團成員就去拉贊助修校舍;有的學校沒有飲水工程,孩子們沒法喝到干凈的水,支教團成員就積極引入飲水工程。目前,“求是筑巢”工程已累計向昭覺當地引資600余萬元進行基礎設施建設,真真切切地改變著昭覺的模樣。

不僅僅在昭覺,在貴州湄潭、云南景東、貴州臺江,同樣也有一屆又一屆可愛的浙大志愿者在西部奉獻青春。第十一屆支教團昭覺分團李凱,將這種信念譜寫成支教團團歌《風雨無阻》,“我們擦身而過卻走上相同的路。風浪再大也擋不住真心付出。我們是青年志愿者,無悔這旅途……”鼓舞、溫暖著大家踏上西部支教的路。

2017年,浙大支教團昭覺分團獲“2016年度全國五四紅旗團支部”殊榮;2016年,浙大支教團昭覺分團獲“四川青年五四獎章集體”稱號;2015年,浙大支教團昭覺分團獲“十大鏡頭中最美支教團”稱號;浙大團委曾被授予“中國青年志愿者扶貧計劃接力計劃研究生支教團優秀組織獎”稱號;第八屆成員紀玉濱因為志愿服務工作的突出表現被選為2008年北京奧運會火炬手……

榮譽是肯定,孩子們的成長則是更大的動力。一年支教雖短,牽掛卻綿長不絕。2016年,周健再回昭覺,驚訝于當地變化之大。第十六屆支教團總團長、昭覺團團長俞韜曾動情寫道:“一年的支教生涯,我把自己全身心地交給了大涼山,交給了昭覺,而這個第二故鄉,也以熱情和純樸包容了我,鍛煉了我,這樣的肯定給予了我無窮的動力,也會轉化成一生的行動奉獻西部。”這是大家的心聲。

光陰瞬逝,如白駒過隙,轉眼第十九屆支教團已經在西部扎根半年有余,第二十屆支教團也已整裝待發。肩負使命的浙大青年,激動之余在心里默默保證:“總書記,請您放心!您牽掛的,也是浙大學子一直在努力的。浙大人會一直堅守在這片土地上,讓青春之花綻放在祖國需要的地方,用‘求是創新譜寫西部的新時代篇章!”

責任編輯 陳晰

在扶貧攻堅的沖刺戰中發揮共青團生力軍作用

沈黎勇

今年春節前夕,在四川涼山州最寒冷的時節,習近平總書記來到大涼山深處的昭覺縣三岔河鄉三河村、解放鄉火普村,走進彝族貧困群眾家中,看實情、問冷暖、聽心聲,同當地干部群眾共商精準脫貧之策。多年來,習總書記心中最牽掛的就是貧困地區的發展和困難群眾的生活。黨的十九大開幕會上,習總書記擲地有聲提出要堅決打贏脫貧攻堅戰。今年兩會期間,習總書記再次強調:“農業強不強、農村美不美、農民富不富,決定著全面小康社會的成色和社會主義現代化的質量。”精準扶貧,是一場新時代接續奮斗的攻堅戰。

浙大青年學子一直奮斗在這場戰役的第一線。1999年,浙江大學第二屆研究生支教團便把四川涼山彝族自治州昭覺縣作為長期支教點,19年來,先后共有112名浙大學子選擇在本科畢業后前往昭覺縣開展為期一年的支教扶貧工作。昭覺縣三岔河鄉三河村、解放鄉火普村等47個鄉鎮的217個行政村都留下了浙大支教團同學們的身影和足跡。

2014年5月,習總書記給西部支教畢業生群體代表回信,鼓勵青年人到基層和人民中去建功立業,讓青春之花綻放在祖國最需要的地方,在實現中國夢的偉大實踐中書寫別樣精彩的人生。總書記的指示和囑咐更加激發起浙大學子奔赴西部、奉獻青春的熱情;同時也對高校共青團工作提出了明確的要求,要引領廣大青年建功西部,在脫貧攻堅的道路上貢獻青春的力量,書寫青春的華章。

積極發揮大學生志愿者優勢,把助學和圓夢結合起來,推動幫扶項目長效化發展。“要做好教育扶貧,不能讓孩子們輸在起跑線上,教育跟不上世世代代落后。”要扶貧,先扶智,支教團志愿者首要任務就是教好書。

“一定要驅走愚昧落后貧窮這些‘鬼。”浙大青年學生到大涼山去支教,光蒙頭教書不行,首先要幫助山區孩子驅趕“愚昧”和“落后”,讓孩子筑夢。團員們將先進有趣的科學技術帶到西部,開展“書信交流”“陪你走高三”等團體活動,幫助昭覺孩子從小立志。

其次是要幫助孩子圓夢,支教團打造“千人圓夢”助學計劃,已累計幫扶4000余名中小學生完成學業。浙大研究生支教團,帶著“求是創新”的屬性,以19年的探索實踐,走出了一條不斷創新的精準幫扶之路,圍繞西部孩子的德智體美全方面發展,先后探索構建“暖冬”計劃、“千人圓夢”助學計劃、“求是筑巢”工程、“陽光體育行”等幫扶項目的長效機制。

充分整合社會資源,把脫貧和致富結合起來,推動共青團精準扶貧向縱深發展。“不了解農村,不了解貧困地區,不了解農民尤其是貧困農民,就不會真正了解中國,就不能真正懂得中國。”支教團成員用腳步丈量昭覺鄉村的每一寸土地,通過實地調研、鄉野調查、村民走訪,合理規劃基礎工程建設的方向,從事實出發尋找制約精準脫貧的關鍵性問題,謀劃精準扶貧的實招與舉措。支教團成員通過不懈的努力和各方的對接,共獲得600余萬資金和物資的贊助,助力昭覺人民實現喝水夢、通車夢和讀書夢。

“授人以魚不如授人以漁”,扶貧要扶到根。浙大共青團探索構建與社會主義市場經濟體制相適應的、服務能力更強的、社會化水平更高的、青年參與面更廣的、能夠實現可持續發展的青年工作運行機制,引導支教團成員和廣大浙大學子到西部地區帶動貧困人民用自己的雙手致富,比如引入電商概念、帶動創業氛圍等,在服務貧困群眾、服務社會經濟、服務發展大局時實現共青團的責任和使命。在實地服務過程中,整合社會資源成為共青團組織和青年群體扶貧攻堅工作的有力抓手,不僅能夠聚合共青團和青年群體內部的力量,還能爭取黨政部門的支持和社會各方的幫助,將點滴力量和愛心匯聚起來。目前,浙大共青團正在探索青年扶貧工作的轉型升級,讓脫貧成為工作底線,讓致富成為工作方向。

堅持以立德樹人為根本,把志愿服務和人才培養結合起來,取得“大思政”格局下實踐育人新突破。習總書記多次強調,要重視和加強第二課堂建設,重視實踐育人,讓學生在社會實踐的親身參與中受教育、長才干、做貢獻。總書記在梁家河的7年知青歲月,是他人生經歷中非常重要的起點。最近,《習近平的七年知青歲月》這本書在浙大學子中產生強烈反響,青年學生從書本里學習總書記不怕吃苦、腳踏實地、服務人民的優秀精神品質。讓青年到西部去,不僅僅是完成扶貧支教的工作,更是讓優秀青年在奮斗中砥礪成長。事實也證明,有西部支教經歷的青年,在擇業時有更廣闊的視野,在職業發展道路上也走得更寬更遠。19年間,多名浙大研究生支教團的志愿者在畢業時選擇回到貴州、四川等地,繼續從事服務西部這項偉大的事業。

浙大的志愿服務和社會實踐工作基礎扎實,在四川昭覺支教點的基礎上,近年來又增加了貴州湄潭、云南景東、貴州臺江三個支教點。目前浙江大學共有學生團員43368名,其中注冊志愿者有36925名,占團員總數的85%。學校每年都組織近萬名青年學生開展“紅色尋訪”“精準扶貧”“西部三支一扶”等主題的社會實踐活動,培養青年大學生家國情懷,為青年人實現生夢想搭建舞臺。學校共青團將持續推動“大思政”格局下實踐育人工作,將實踐育人作為“知識、能力、素質、人格”四位一體人才培養體系中的重要組成部分加以推進。

“黨有號召,團有行動。”進入新時代,共青團作為黨的可靠助手和有力后備軍,更要自覺圍繞中心,服務大局,扎根中國大地,在脫貧攻堅的沖刺戰役中、在全面建設小康社會的道路上,開創新時代共青團精準扶貧工作新局面,切實發揮青年團員在扶貧攻堅中的生力軍作用,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻青春力量。

責任編輯 華南