讓美術活動成為孩子真情實感的載體

四川省綿陽市少年宮幼兒園 肖塑力

在《3~6歲兒童學習與發展指南》中明確指出了藝術是人類感受美、表現美和創造美的重要形式,也是表達自己對周圍世界的認識和情緒態度的獨特方式。幼兒對事物的感受和理解不同于成人,他們表達自己認知和情感的方式也有別于成人。幼兒獨特的筆觸、動作和語言往往蘊含著豐富的想象和尊重,不能用成人的審美標準去評判幼兒,更不能為追求結果的“完美”而對幼兒進行千篇一律的訓練,以免扼殺其想象與創造的萌芽。傳統的美術學習方式突出接受與掌握、強調知識與技能,冷落了發現與探究、忽視了情感與體驗,這樣就導致人的主體性、能動性、獨立性不斷被侵蝕,不僅不能促進孩子的全面發展,反而阻礙了孩子的發展,這也是對人主體意識和自主精神的一種傷害。美術活動應該是一種以個體感受和富有個性的表達為主要方式的活動,老師在組織活動的過程應該實施有效性教育,讓孩子成為活動的主人,從而擺脫傳統的概念化繪畫模式,快樂繪畫,讓幼兒的想象力和創造力得到發展。

一、合理利用實物或圖片啟發幼兒自主構圖和造型

幼兒期繪畫要經歷三個時期,即涂鴉期、象征期、概念畫期。在小班,老師通常會引導孩子們畫上云朵,于是孩子們多數都會拿出藍色或白色的油畫棒畫出弧線條的一朵云出來,缺少自己的想象力,這與平時家長的傳統式引導教育是有必然關系的——課堂上老師模仿教學法引導下,孩子們的想象力、表達表現能力和創造力受到了很大程度的限制。為了幫助幼兒擺脫造型上使用固定圖式的傾向,我嘗試用毛絨玩具或圖片代替標準化范例,引導幼兒在觀察實物、圖片的基礎上自主構圖和涂色,沒有了老師抽象的標準化圖式參考幼兒就只能根據自己的觀察、理解對物體形象進行創作,這樣開放性的表征讓每個幼兒的個性和獨特性得以充分體現。平時在美術活動中我著重引導幼兒把握物體的結構,并把握物體結構的各個組成部分,如:畫熊貓(見圖1),首先讓幼兒知道它是由頭、頸部、軀干、四肢、尾巴組成;讓幼兒了解竹子是由竹節和竹葉組成(見圖2),沒有長大的竹子叫竹筍;對熊貓的動作形態、竹子的擺放、在畫面上的位置不做固態的要求,這樣幼兒才能既發揮想象進行開放式造型,又可以創造出與實物情景相似的畫面效果。

圖1.熊貓構圖示例

圖2.熊貓與竹子

二、運用媒體欣賞素材引導幼兒有變化地運用色彩

人的思維是從親自感知開始的。對具體的事物進行形象思維,需要創設“可直觀觀察”的情景,讓幼兒多感知、多觀察,隨之才會展開。在幼兒階段可以清晰的看到很多孩子在色彩運用方面是存在一些問題的,比如每當畫某一實物是總會和它固有的顏色聯系在一起,比如:蘋果——紅色,草地——綠色,天空——藍灰色等等,孩子在色彩運用上很概念化,這樣也使得幼兒繪畫作品色彩顯得僵硬呆板,缺少變化和層次,不利于美的表現和創造。為了引導幼兒有變化地運用色彩,我的策略是合理利用電教媒體,向幼兒提供優質適宜的欣賞素材,包括視頻、圖片、范例等,并鼓勵幼兒體會其中色彩的美麗,因為只有幼兒感受到了色彩變化的美,有了美的初體驗,才會有表達色彩美的欲望。在美術活動“美麗的蝴蝶”教學前親子活動收集了很多蝴蝶的圖片,同時還利用多媒體幻燈片讓孩子們視覺直觀觀察了蝴蝶不同的花紋和色彩;在畫海底世界前,我讓幼兒觀看有關海洋的視頻,孩子們注意力都很集中,并且是用心靈在感受著,知道了色彩不是固定的而是不斷變化的,色彩的變化使世界豐富而美麗,對幼兒自己進入想象創作很有促進作用的。

其實,我們每個人都生活在五彩斑斕的世界,身邊有百花爭艷的鮮花、有層層疊疊的山峰、有絢爛變幻的霓虹燈,為了讓孩子理解顏色的層次性,我會帶領孩子走進社區去實景觀察,知道近深遠淺的基本要點,除此之外只是有對色彩的觀察、感受和表現的愿望還不夠,還需要豐富幼兒的色彩表達語匯,啟發幼兒運用多種色彩表達方式,有變化地表現色彩美。在繪畫教學中,我借助多樣化的范例啟發和豐富幼兒的色彩表達語匯。例如:在水粉畫《星空》(見圖3)和《美麗的花朵》(見圖4)這兩幅范例中巧妙地運用了色彩對比、色彩漸變等色彩變化技巧,使畫面色彩豐富而有層次,協調而有變化,為幼兒在創作時有變化地運用色彩提供了直觀的視覺感受,有助于幼兒在色彩運用上進行創新。

圖3.水粉畫《星空》

圖4.美麗的花朵

三、用故事想象畫促進幼兒構圖的多樣化

當幼兒到了大班年齡階段,他們會根據某一主題進行構圖畫,可以看出一定的故事情節了。羅恩菲德在《創造與心智的成長》一書中指出:“兒童對一個經驗愈是有感情的興趣,那么這經驗對于他的作品和進一步的發展就愈有助益”。故事想象畫有生動的形象、有趣的情節、充滿想象的空間,能引起幼兒的興趣,激發幼兒積極的情感體驗和表達欲望。幼兒在對故事情節的想象和設計中能夠促使他們大膽構思,根據情節需要整體布置畫面形象,并根據不同的情節設計來安排畫面。所以,大班幼兒多樣化構圖可以從故事想象畫入手。例如:在故事想象畫《老鼠偷東西》(見圖5、圖6)中,孩子們根據老師有趣的故事豐富了對該主題繪畫的理解和認識,有的幼兒畫了偷來的水果,有的畫了偷來的玩具,有的畫了老鼠和同伴正在商量的情景,每一幅畫都惟妙惟肖、栩栩如生,從中能夠看出每一幼兒的想象力和創造力是大不相同的、各具特色。

圖5.故事想象畫《老鼠偷東西》A

圖6.故事想象畫《老鼠偷東西》B

四、引導幼兒自主發現和不斷創新

古羅馬教育家普魯塔克說:兒童的心靈不是一個需要填滿的罐子,而是一顆需要點燃的火種。做為教師應積極創造條件,引導孩子們由被動地接受知識向自主探究和發現轉變,積極發展創造性想象思維和培養觀察能力,成為學習的主體。美術活動是一種創造性活動,在美術活動中,需要幼兒的想象和創造。他們的美術作品魅力就在于其充滿豐富甚至離奇的想象力。做為老師萬萬不能用自己對世界的認識和感受去要求孩子模仿,這樣做勢必會壓抑孩子的創造性。

以前傳統的教育方法是教孩子畫畫時首先給孩子出示一張范畫,然后向幼兒交代先畫什么,后畫什么,什么東西畫在紙的什么位置,一切都是按老師預先規定的方案做。例如:以前繪畫小動物,就先給幼兒示范小雞、小鴨、小狗、小豬四種,讓幼兒自己隨意選取其中的一種,但是必須按老師教的方式畫,不予許幼兒超出這個范圍,改革后,同樣是繪畫活動,老師現在就只是給幼兒提供零件,如圓形、三角形、半圓形、矩形等(圖7、圖8),老師會啟發幼兒用這些“零件”組裝成各種畫,老師會鼓勵幼兒根據自己的意愿和喜好去創造,這樣的活動效果就與以前大不相同。每個孩子都畫出與別人很不一樣的畫面,如汽車、金魚、太陽、房子、機器人等等。在傳統教育背景下會發現有部分孩子一筆畫錯了就不想畫了,或者重新換紙再畫,或者會對老師說:“我畫錯了!”“我不會畫”等,如果老師在此時進行批評或責備,那么幼兒手腳就會越來越被束縛,越來越不敢畫了。現在放手讓幼兒自己繪畫,錯與對的界限變模糊了,幼兒再也沒有拘束和壓力,不僅敢畫而且愛畫了。

一天,孩子們都在自由繪畫螃蟹,其中西西先畫了一個圓,又在圓的周圍畫了八個扁扁的橢圓,這八個橢圓的位置顯然與實際的不一樣,這時,我沒有立即去糾正這個錯誤,在西西畫完時我只是對她說:“你畫的是海葵,是嗎?”西西聽了以后點點頭,又在那個“海葵”的邊上興致勃勃地畫螃蟹了。這次,西西吸取經驗了,比上次畫得更像了。我相信,這樣的美術活動才是兒童需要的,才是符合學前孩子身心發展的,這樣的教學,兒童才能把它看成是自己的事情,而不是老師要求他們做的事情,才會感受到繪畫帶來的快樂與幸福。

圖7.自主創作

圖8.創新與突破

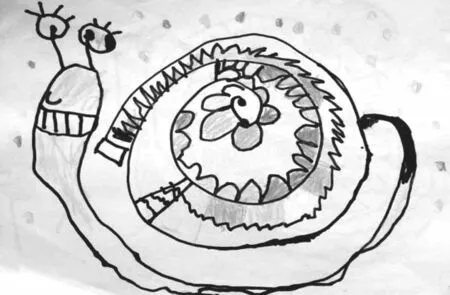

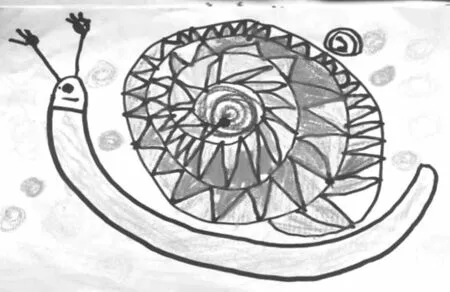

五、美術評價要鼓勵探索創新與重視個性的培養

在《幼兒園教育指導綱要》中明確指出幼兒園教育應尊重幼兒、注重幼兒的個性發展。所以在美術教學活動結束后采用多種形式對幼兒的作品進行評議就顯得尤為重要了,這樣可以使幼兒能夠認識自身不足,取長補短。激勵性評價是教學中的藝術,多以發展的眼光看待孩子,因為孩子是有感情需要的,需要從老師這里得到尊重、友愛、溫暖和教誨。在評價活動中要激勵不同層次幼兒學習美術,并及時捕捉到他們的閃光點,尋找一切機會表揚、鼓勵增強他們的自信心和自覺性,避免只求共性、忽略個性的評價方法。比如,在繪畫《蝸牛》(圖9、圖10)中,孩子們繪畫效果各不相同、各具特色,老師不能以大人的視角橫向地去比較每位小朋友的繪畫作品,而是要縱向給與及時、合理的評價——這兩幅幼兒作品直觀來看多數人都會喜歡第二幅繪畫作品,因為它線條流暢、色彩艷麗、畫面清晰,那么第一幅繪畫作品它沒有流暢的線條,也沒有清晰的花紋裝飾,是不是它就沒有優點、沒有值得可以肯定的地方了呢?其實不然,繪畫第一幅作品的小朋友在這次繪畫過程中敢于大膽下筆繪畫,并且在繪畫的過程中畫得十分認真,充滿了濃厚繪畫興趣,畫面的基本形態也能夠看出本次繪畫活動的主題內容,這就是在評價活動中需要給以積極鼓勵和肯定的地方。

圖9.蝸牛A

圖10.蝸牛B

總之,開放式美術教學在呼喚著我,快樂的美術教學在召喚著我——作為孩子們的引導者,要讓孩子真正成為活動的主人,發揮他們的自主性、積極性和創造性,充分尊重他們的所思、所想、所畫,并給予及時有效的鼓勵與肯定,讓每一位孩子快樂學畫,體驗學畫的幸福,體驗繪畫的成功,讓美術活動真正成為孩子真情實感的載體,這才是做為一位美術教育工作者最想看到的,也是終生的教育使命。

- 兒童與健康(幼兒教師參考)的其它文章

- 交通規則我知道

- 衣服被剪壞之后

- 有趣的瓶子臉譜

- 社會活動:安全標志作用大

- 語言活動:《小精靈的禮物》

- 科學活動:奇妙的指紋